Frühmittelalter

historische Periode Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Frühmittelalter oder frühes Mittelalter ist eine moderne Bezeichnung für den ersten der drei großen Abschnitte des Mittelalters, bezogen auf Europa und den Mittelmeerraum für die Zeit von etwa Mitte des 6. Jahrhunderts bis ca. 1050. Dem Frühmittelalter geht die Spätantike (ca. 300 bis 600/700) voran, eine Transformationszeit, die sich teils mit dem beginnenden Frühmittelalter überschneidet. Auf das Frühmittelalter folgen das Hoch- und das Spätmittelalter.

Das Frühmittelalter ist als Übergang von der Antike zum Mittelalter sowie als eigenständige Epoche von Bedeutung. Beginn und Ende werden in der historischen Forschung unterschiedlich datiert, so dass verschieden breite Übergangszeiträume betrachtet werden. Entgegen der älteren Deutung als „dunkle“ oder „rückständige“ Epoche wird das Frühmittelalter in der modernen Forschung wesentlich differenzierter betrachtet. Es ist sowohl von Kontinuitäten als auch vom Wandel im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich gekennzeichnet, was Auswirkungen bis in die Moderne hat. So begann die fortdauernde Teilung Europas und des Mittelmeerraums in einen christlichen und einen islamischen Teil sowie des christlichen Teils in einen lateinischen und einen orthodoxen, der den Kulturkreis von Byzanz umfasste. Mehrere der im Frühmittelalter entstandenen Reiche bildeten außerdem die Grundlage für heute noch existierende Staaten.

Der Beginn des Frühmittelalters ist mit der sogenannten Völkerwanderung verknüpft, in deren Verlauf das weströmische Kaisertum 476 unterging. Die römischen Verwaltungsstrukturen im Westen verschwanden nur langsam, auf dem Boden des Westreiches entstanden neue germanisch-romanische Reiche. Das von den Merowingern im späten 5. Jahrhundert gegründete Frankenreich entwickelte sich zum bedeutendsten Nachfolgereich im Westen. Im Osten behauptete sich hingegen Ostrom, das unter Justinian im 6. Jahrhundert sogar einige verlorene Territorien im Westen zurückerobern konnte. Allerdings gingen große Teile der eroberten Gebiete bald wieder verloren. Ostrom befand sich zudem bis ins frühe 7. Jahrhundert im Abwehrkampf gegen die persischen Sāsāniden. Im 7./8. Jahrhundert veränderte sich infolge der arabischen Eroberungen die politische Ordnung im Mittelmeerraum grundlegend. Dies bedeutete das endgültige Ende der Antike. Der ehemals oströmisch kontrollierte Raum im Vorderen Orient und in Nordafrika wurde von den muslimischen Arabern besetzt und langsam islamisiert. Auch auf der Iberischen Halbinsel und auf Sizilien hielten sich längere Zeit islamische Herrschaften. Im Osten eroberten die Araber Persien und drangen bis nach Zentralasien vor.

Im 8. Jahrhundert übernahmen im Frankenreich die Karolinger die Herrschaft. Unter ihnen entwickelte sich das Frankenreich zur Hegemonialmacht im Westen. Damit verbunden war eine Verlagerung des politischen Schwerpunkts vom Mittelmeerraum nach West- und Mitteleuropa und eine neue Phase der „staatlichen Ordnung“ in Europa. Unter Karl dem Großen, der im Jahr 800 an das westliche Kaisertum anknüpfte, umfasste das Frankenreich den Kernteil der lateinischen Christenheit vom Norden Spaniens bis in den rechtsrheinischen Raum und nach Mittelitalien. Aus dem im 9. Jahrhundert zerfallenden Karolingerreich entstanden das Westfrankenreich und das Ostfrankenreich, aus denen sich später Frankreich und Deutschland entwickelten. In Ostfranken stiegen im 10. Jahrhundert die Liudolfinger auf, erlangten die westliche Kaiserwürde und legten die Grundlage für das römisch-deutsche Reich, das auch Reichsitalien umfasste. Frankreich und England entwickelten sich schließlich zu territorial geschlossenen Herrschaftsräumen. Politisch waren das 10. und 11. Jahrhundert in den karolingischen Nachfolgereichen, auf der Iberischen Halbinsel und in England eine Konsolidierungsphase; es vollzog sich der Übergang ins Hochmittelalter. Im Norden begann im 8. Jahrhundert die bis ins 11. Jahrhundert andauernde Wikingerzeit. In Osteuropa entstanden ab dem 7. Jahrhundert Herrschaftsgebiete der Slawen, teils auf Stammesbasis, teils in Form von Reichsbildungen.

Die Überreste des Oströmischen Reiches (Byzanz) konnten sich nach schweren Abwehrkämpfen konsolidieren und überwanden auch den Bilderstreit im 8./9. Jahrhundert. Im 10./11. Jahrhundert stieg Byzanz wieder zur Großmacht im östlichen Mittelmeerraum auf. Dagegen wurde das arabische Kalifat wiederholt von inneren Kämpfen geschwächt. Die seit 661 herrschende Dynastie der Umayyaden wurde 750 von den Abbasiden gestürzt. Unter ihnen erlebte das Kalifat eine kulturelle Blüte, musste aber auch die Abspaltung von Teilgebieten hinnehmen. In Bezug auf staatliche Institutionen und die darauf beruhende Organisation komplexerer Aufgaben waren Byzanz und das Kalifat den schwächeren Monarchien im Westen lange Zeit überlegen. Ebenso war die dortige Wirtschaftskraft und vor allem das kulturelle Milieu ausgeprägter, zumal dort mehr vom antiken Kulturgut und der Wissenschaftstradition erhalten blieb.

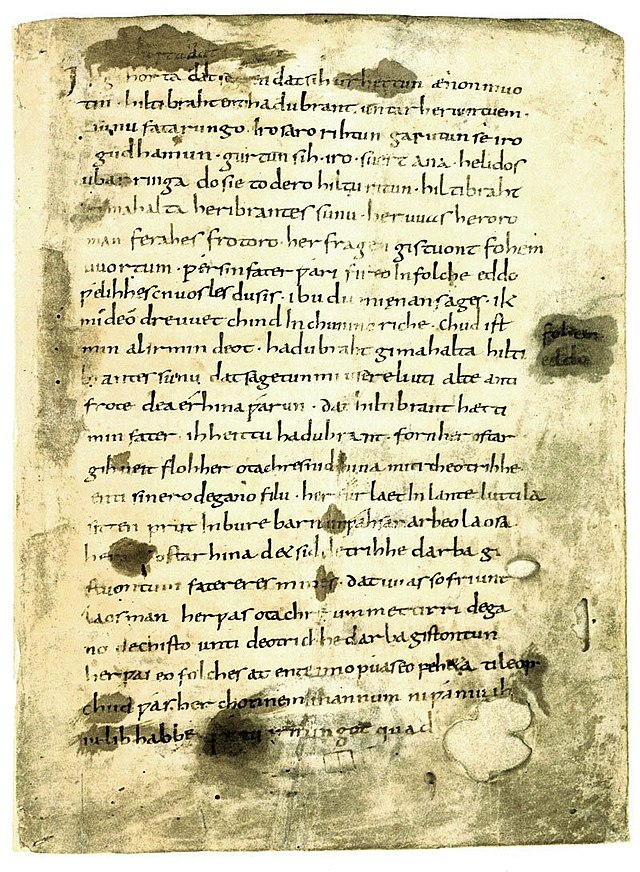

Im lateinischen Europa etablierte sich im Frühmittelalter eine neue Gesellschaftsordnung mit dem Adel und der hohen Geistlichkeit als den führenden Schichten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Grundherrschaft. Nach einer Phase des Niedergangs blühte die Kultur in Westeuropa im Zuge der karolingischen Bildungsreform im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert spürbar auf, bevor es wieder zu einem zeitweiligen Rückgang kam. Bildung blieb ganz überwiegend auf die Geistlichkeit beschränkt. Wirtschaftlich begann nach einem Einbruch im 7./8. Jahrhundert wieder eine Phase des Aufschwungs, an dem die Städte Anteil hatten, wenngleich das Frühmittelalter wirtschaftlich überwiegend agrarisch geprägt war.

Im religiösen Bereich wurde im Inneren Europas die Christianisierung der paganen Gebiete vorangetrieben. Dieser langsame Prozess zog sich teilweise bis ins Hochmittelalter hin, erweiterte den christlichen Kulturkreis aber erheblich nach Nord- und Osteuropa. Das zunächst politisch nicht relevante Papsttum und das Mönchtum gewannen zunehmend an Bedeutung. Die Kirche spielte im kulturellen Bereich ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit dem Islam entstand zu Beginn des 7. Jahrhunderts eine neue große monotheistische Religion.

Begriff und zeitliche Abgrenzung

Zusammenfassung

Kontext

Das Mittelalter wird oft mit dem Zeitraum von etwa 600 bis etwa 1500 gleichgesetzt. Der Begriff bezieht sich in erster Linie auf Europa sowie den Mittelmeerraum als Kulturbereich und lässt sich daher nur bedingt auf die außereuropäische Geschichte anwenden, wenngleich in der historischen Forschung auch bezüglich der Kulturräume Indien,[1] China[2] und Japan[3] spezifische historische Perioden als das jeweilige Mittelalter bezeichnet werden. Relevant ist der Begriff Mittelalter vor allem für den christlich-lateinisch geprägten Teil Europas, da es dort in der Spätantike zu einem politischen und kulturellen Einschnitt kam. Aber auch der byzantinisch-griechische und islamisch-arabische Raum sind für das Verständnis des Mittelalters wesentlich, da alle drei Räume in einer wechselseitigen Beziehung standen.

Die Geschichtswissenschaft diskutiert noch immer darüber, wie man das Frühmittelalter zeitlich zur Spätantike und zum Hochmittelalter abgrenzt. Mit dem Ende der Antike und dem Anfang des Frühmittelalters setzte eine Zeit ein, die in der älteren Forschung oft als eher „dunkle Periode“ betrachtet wurde. Dies begann bereits mit dem Aufkommen des Begriffs „Mittelalter“ (medium aevum) im Humanismus und festigte sich endgültig mit dem Geschichtsmodell der Aufklärung im 18. Jahrhundert, in der diese Form der Periodisierung vorherrschend wurde und Geschichtsabläufe in einem bestimmten Sinne (einer „mittleren Zeit“ zwischen Antike und Neuzeit) gedeutet wurden. Damit wurde von vornherein eine gewollte Abwertung vorgenommen. Speziell das Frühmittelalter galt im Vergleich zur Antike und der Renaissance als „finstere Epoche“. Dieses Geschichtsbild war noch bis ins 20. Jahrhundert prägend. In der modernen Forschung wird jedoch auf die Problematik solch pauschaler Urteile hingewiesen und für eine differenziertere Betrachtung plädiert.[4]

Für den Beginn des Frühmittelalters sind aus unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Zeitpunkte und Ereignisse vorgeschlagen worden:

- 306–337: Herrschaft Konstantins, konstantinische Wende in der Religionspolitik

- um 375: Die Hunnen fallen in Ostmitteleuropa ein; dies gilt als Beginn der Völkerwanderung und der dadurch bedingten Umgestaltung West- und Mitteleuropas.

- 476: Der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, wird von Odoaker abgesetzt.

- 486/87: Der merowingische König Chlodwig I. besiegt Syagrius, den letzten Repräsentanten der römischen Herrschaft in Gallien.

- 529: Benedikt von Nursia gründet die Abtei Montecassino in Süditalien, die zur Wiege des mittelalterlichen Mönchtums wird. Im gleichen Jahr verbietet der oströmische Kaiser Justinian die Platonische Akademie in Athen.

- 565: Justinian, dessen Truppen weite Gebiete im Westen zurückerobert haben, stirbt.

- 568: Mit dem Einfall der Langobarden in Italien erfolgt die Gründung des letzten für das Frühmittelalter bedeutenden Nachfolgereiches auf römischem Boden.

- 632: Die Ausbreitung des Islams beginnt.

Die frühen Datierungen werden in der neueren Forschung nicht mehr vertreten. Vielmehr betrachtet man nun den Zeitraum von ca. 500 bis ca. 700 als fließende Übergangszeit von der Spätantike ins frühe Mittelalter mit Überschneidungen. Dabei wird berücksichtigt, dass dieser Prozess regional sehr unterschiedlich verlief und (unterschiedlich stark ausgeprägt) antike Elemente erhalten blieben.[5] Oft wird von Frühmittelalterhistorikern auch die Entwicklung in der Spätantike ab dem 4. Jahrhundert in die Betrachtung einbezogen, soweit in dieser Phase wichtige Voraussetzungen für die spätere Entwicklung Westeuropas geschaffen wurden.[6] Denn die Spätantike war eine Übergangszeit, die einzelne Wesenszüge des Mittelalters vorwegnahm, so insbesondere die Christianisierung von Staat und Gesellschaft. Während die ältere, am Klassizismus orientierte Forschung einen Bruch zwischen der als vorbildlich geltenden griechisch-römischen Antike und dem vermeintlich „finsteren“ Mittelalter betonte („Katastrophentheorie“), werden in der heutigen Forschung daher die Aspekte der Kontinuität herausgearbeitet und stärker gewichtet.[7] Die Vielzahl von aktuellen Publikationen zeigt den deutlichen Anstieg des Forschungsinteresses an der Übergangszeit von der Spätantike ins Frühmittelalter, wobei die Forschungsansätze stark variieren.[8]

In der neueren Forschung wird das Geschehen im eurasischen Raum im ersten Jahrtausend – die Entstehung des spätrömischen Reiches mit all den damit verbundenen Umbrüchen, die „Völkerwanderung“, die Auseinandersetzungen mit Persien, die Entstehung der islamischen Welt und der romanisch-germanischen Welt im Westen des ehemaligen Imperiums – zunehmend im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang betrachtet.[9] In diesem Zusammenhang entstand ein als long Late Antiquity bezeichnetes Modell der Zeit vom 3. bis 9. Jahrhundert, das von einer Minderheit in der Forschung vertreten wird.[10] Unbestritten ist inzwischen, dass Spätantike und Frühmittelalter nicht als starre chronologische Gebilde begriffen werden dürfen und vielmehr regional unterschiedliche Übergangszeiträume zu berücksichtigen sind. In der neueren Forschung wird das frühmittelalterliche Europa verstärkt nicht mehr isoliert betrachtet, sondern ist eingebettet in einen globalgeschichtlichen Kontext.[11]

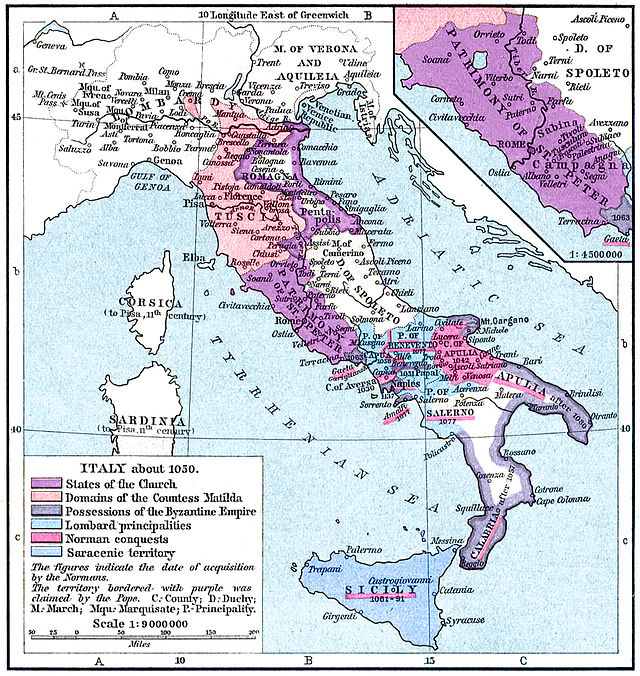

Auch das Ende des Frühmittelalters und der Beginn des Hochmittelalters wird an keinem einzelnen Datum festgemacht. Als Eckpunkte gelten etwa der endgültige Zerfall des Karolingerreiches und die Bildung der Nachfolgereiche um und nach 900, die Adaptierung der weströmischen Reichsidee durch Kaiser Otto I. 962 (einschließlich der folgenden Entwicklung, die vom Ostfrankenreich zum später so genannten Heiligen Römischen Reich führte), das Ende des ottonischen Kaiserhauses (1024) oder allgemein die Zeit um 1050. Die Gliederungsansätze in der deutschsprachigen Forschung sind vor allem an der mitteleuropäischen Dynastiegeschichte orientiert; in der englischen, französischen und italienischen Forschung stehen andere Gesichtspunkte im Vordergrund.[12] Dies hängt mit den unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen zusammen. So gilt zum Beispiel in Großbritannien die Eroberung Englands durch die Normannen im Jahr 1066 als Zäsur. Aus byzantinistischer Sicht sind das Jahr 1054, mit dem das Morgenländische Schisma zwischen Rom und Konstantinopel begann, und die Eroberung Anatoliens durch türkische Nomaden ab 1071 wichtige Einschnitte. Die Datierungsansätze variieren daher in der Fachliteratur, auch in den „europäisch“ ausgerichteten Überblicksdarstellungen,[13] zwischen ca. 900 und der Mitte des 11. Jahrhunderts.

Politische Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Voraussetzungen: Rom in der Spätantike

Auch nach dem Erlöschen des weströmischen Kaisertums im Jahr 476 war das römische Erbe im Mittelalter weiterhin von Bedeutung. Latein blieb die zentrale Verkehrs- und Gelehrtensprache, römische Ämter existierten noch lange nach dem Ende Westroms in den germanisch-romanischen Nachfolgereichen fort. Viele Zeitgenossen nahmen 476 daher nicht als Einschnitt wahr. Materielle Hinterlassenschaften waren allgegenwärtig und wurden teils ebenfalls weiterhin genutzt. Die in Konstantinopel residierenden Kaiser des Ostreichs wurden in den meisten Regionen des Westens noch das ganze 6. Jahrhundert hindurch als Oberherr anerkannt (wenngleich meist ohne praktische Konsequenzen). Denn die Idee des römischen Imperiums prägte nachhaltig das gelehrte Denken: Da die Kirchenväter gelehrt hatten, das Römische Reich sei das letzte vor dem Weltende, folgerten viele christliche Autoren hieraus im Umkehrschluss, dass das Imperium Romanum weiterhin bestehe. Dieses Reich allerdings wandelte sich bereits lange vor 476 in vielerlei Hinsicht, und diese Tendenzen setzten sich nun nach dem Wegfall der kaiserlichen Zentralgewalt fort.

Das Römische Reich durchlief in der Spätantike einen Transformationsprozess, der lange mit Dekadenz bzw. Verfall gleichgesetzt wurde und erst in der modernen Forschung differenzierter analysiert worden ist.[14] An die Reformen Kaiser Diokletians anknüpfend organisierte Konstantin der Große Verwaltung und Heer zu Beginn des 4. Jahrhunderts weitgehend neu. Noch folgenreicher war die von Konstantin betriebene religionspolitische Wende, die oft als konstantinische Wende bezeichnet wird, vor allem die nach 312 deutliche Privilegierung des Christentums. Die auf Konstantin folgenden Kaiser waren mit Ausnahme Julians alle Christen. Diese Entwicklung gipfelte am Ende des 4. Jahrhunderts in der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion durch Theodosius I. Die paganen (heidnischen) Kulte konnten sich noch bis ins 6. Jahrhundert halten, verloren aber spätestens nach 400 zunehmend an Bedeutung und wurden nur noch von einer schrumpfenden Minderheit praktiziert.[15] Im Gegensatz dazu gewann die christliche Reichskirche immer stärker an Einfluss, wenngleich die verschiedenen innerchristlichen Streitigkeiten (→ Erstes Konzil von Nicäa, Arianismus, Nestorianismus, Monophysitismus) teilweise erhebliche gesellschaftliche und politische Probleme verursachten. Bereits im 3. Jahrhundert entwickelte sich zuerst im Osten des Reiches das Mönchtum, das im Mittelalter von großer Bedeutung war.

Im Gegensatz zur älteren Lehrmeinung wird die Entwicklung des römischen Staates und der römischen Gesellschaft in der Spätantike nicht mehr als ein Niedergangsprozess aufgefasst.[16] Vielmehr zeigten Wirtschaft, Kunst, Literatur und Gesellschaft Zeichen spürbarer Vitalität, wenngleich regional unterschiedlich ausgeprägt. Im Osten des Reiches, der im Inneren weitgehend stabil blieb, war die Lage insgesamt deutlich günstiger als im krisengeschüttelten Westen. In der spätantiken Kultur wurde das „klassische Erbe“ gepflegt, gleichzeitig wuchs aber der christliche Einfluss. Christliche und pagane Autoren schufen bedeutende Schriften verschiedener Couleur (siehe Spätantike#Kulturelles Leben).[17] Rechtsgeschichtlich von großer Bedeutung war das spätantike Werk des Corpus iuris, das ab dem Hochmittelalter umfänglich rezipiert wurde. Der römische Staat war seit Konstantin zentralisierter als zuvor, wobei die nun rein zivilen Prätorianerpräfekten an der Spitze der Verwaltung standen.[18] Es kann aber nicht von einem Zwangsstaat gesprochen werden, zumal die Verwaltung mit ihren rund 30.000 Beamten für die ca. 60 Millionen Einwohner nach modernen Maßstäben personell schwach ausgeprägt war.[19]

Im militärischen Bereich wurden häufig Germanen und andere „Barbaren“ für das Heer rekrutiert; da sie anders als früher nicht mehr in gesonderten Verbänden (Auxiliartruppen), sondern in der regulären Armee dienten, wirkte diese nun offenbar „unrömischer“ als zuvor. Eine Sonderrolle spielten dabei die foederati, reichsfremde Krieger, die als Verbündete galten und nur indirekt römischem Befehl unterstanden. Außenpolitisch verschlechterte sich die Lage des spätantiken Imperiums ab etwa 400. Bereits zuvor hatten Germanen an Rhein und Donau sowie vor allem das neupersische Sāsānidenreich, Roms großer Rivale im Osten,[20] für beständigen Druck gesorgt, doch blieb die Lage bis ins späte 4. Jahrhundert relativ stabil. Die Römer konnten zudem oft selbst die Initiative übernehmen. Nach der faktischen Teilung des Imperiums 395 wurden beide Kaiserhöfe aber wiederholt in Gebietsstreitigkeiten und in Konflikte über den Vorrang im Gesamtreich verwickelt. Das ökonomisch stärkere und bevölkerungsreichere Ostreich konnte die externen und internen Probleme dabei besser lösen, war ab dem 6. Jahrhundert allerdings in einen anhaltenden Konflikt mit den Sāsāniden verwickelt (→ Römisch-Persische Kriege). Westrom hingegen erlebte innere Wirren und eine Kette von Bürgerkriegen. Dort gewannen zudem die Heermeister zunehmend an politischem Einfluss (den sie, anders als im Ostreich, auch behaupten konnten) und kontrollierten am Ende faktisch die Kaiser.[21]

Von der Antike ins Mittelalter: die Völkerwanderung

Die sogenannte Völkerwanderung (ca. 375 bis 568) bildet ein Bindeglied zwischen der Spätantike und dem Beginn des europäischen Frühmittelalters.[22] Die zunehmend schwach verteidigten weströmischen Grenzen wurden nun verstärkt von Plünderern germanischer Stämme aus dem Barbaricum überschritten, während im Inneren des Reiches Kriegerverbände (sehr oft mit Familien) umherzogen. Foederati (aufgrund von Verträgen in römischen Diensten stehende reichsfremde Kriegergruppen mit eigenen Befehlshabern) wurden insbesondere in die internen Kämpfe verwickelt, die in Westrom jahrzehntelang andauerten.[23] Teils im Zusammenspiel und durch Verträge (foedera) mit den römischen Behörden, teils mit militärischer Gewalt gewannen ihre Anführer die Kontrolle über immer größere Teile des westlichen Imperiums, indem sie oft das Machtvakuum füllten, das die fortschreitende Desintegration der kaiserlichen Herrschaft geschaffen hatte. Auf diese Weise trugen sie umgekehrt zu einer Destabilisierung des Weströmischen Reiches bei. Der Auflösungsprozess, verbunden mit dem sukzessiven Verlust der Westprovinzen (vor allem Africa und Gallien), schritt bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts rasch voran und endete im Jahr 476 mit der Absetzung des letzten Kaisers in Italien, während sich Ostrom behaupten konnte.

Ihren Anfang nahm diese Entwicklung gemäß traditioneller Ansicht bereits im 4. Jahrhundert: Im Jahr 376 baten Goten an der Donau auf der Flucht vor den Hunnen (ein aus Zentralasien stammendes, heterogen zusammengesetztes Reitervolk unklarer Herkunft)[24] um Aufnahme im Osten des Imperiums. Die Römer warben die Krieger als Söldner an. Bald auftretende Spannungen führten jedoch zu einer Meuterei und 378 zur Schlacht von Adrianopel, in der der oströmische Kaiser Valens und ein Großteil seines Heeres fielen. In den folgenden Jahrzehnten agierten diese gotischen Gruppen im Imperium manchmal als foederati und manchmal als Gegner Roms. Unter ihrem Anführer Alarich forderten gotische foederati vom Westkaiser Flavius Honorius seit 395 zunehmend verzweifelt Versorgung (annona militaris); als es zu keiner Einigung kam, plünderten sie 410 Rom, das längst nicht mehr kaiserliche Residenz, aber doch ein wichtiges Symbol des Imperiums war. In den Jahren 416/18 wurden die Krieger schließlich in Aquitanien angesiedelt. Sie agierten in der folgenden Zeit als römische foederati und kämpften etwa unter dem mächtigen weströmischen Heermeister Flavius Aëtius 451 gegen die Hunnen. Der westgotische rex Eurich (II.) brach bald nach seinem Regierungsantritt 466 den Vertrag mit dem geschwächten Westreich und betrieb eine expansive Politik in Gallien und Hispanien. Aus diesen Eroberungen entstand das neue Westgotenreich, das bis zum Jahr 507 weite Teile Hispaniens und den Südwesten Galliens umfasste.[25]

Für Westrom, das von inneren Machtkämpfen und Usurpationen erschüttert wurde, wurde die Lage durch den Rheinübergang von 406 und die dadurch ausgelöste Entwicklung immer bedrohlicher: Zum Jahreswechsel 406/07 überschritten Vandalen, Sueben und Alanen den Rhein, vermutlich im Raum Mogontiacum (Mainz).[26] Die römische Rheinverteidigung brach vorübergehend zusammen und „barbarische Gruppen“ fielen plündernd in Gallien ein, bevor sie nach Hispanien weiterzogen. Die untereinander verfeindeten Römer warfen einander dabei vor, die fremden Krieger ins Land gerufen zu haben. An den Rhein stießen außerdem die Burgunden vor, die sich kurzzeitig in die römische Politik einmischten, bevor sie in den Dienst der Römer traten und am mittleren Rhein ein bis 436 bestehendes Reich errichteten. Anschließend wurden die Burgunden in das heutige Savoyen umgesiedelt, wo sie ein neues Reich errichteten, das in den 530er Jahren von den Franken erobert wurde.[27] Eine wichtige Rolle im Rahmen der „Völkerwanderung“ und im weiteren Verlauf des Frühmittelalters kommt dem Frankenreich zu. Franken fungierten zu Beginn des 5. Jahrhunderts als römische foederati im Nordosten Galliens. Sie profitierten am meisten vom Zusammenbruch der römischen Herrschaftsordnung in Gallien, wo sie Ende des 5. und Anfang des 6. Jahrhunderts ein neues Reich errichteten (siehe unten).

Der Kriegerverband der Vandalen setzte unter dem rex Geiserich im Jahr 429 von Südspanien nach Nordafrika über, wo die Krieger bis 439 ganz Africa, die reichste weströmische Provinz, eroberten.[28] Die Vandalen wurden mit einer neuen Flotte zu einer ernsten Bedrohung für die weströmische Regierung, die seit Ende 402 statt in Mailand in Ravenna residierte. Geiserich griff in der Folgezeit immer wieder in die weströmischen Machtkämpfe ein. Im Jahr 455 plünderte er Rom, 468 wehrte er eine gesamtrömische Flottenexpedition ab. Im Inneren erwiesen sich die Vandalen dabei, ähnlich wie viele andere foederati nicht als Barbaren, sondern durchaus als Anhänger der römischen Kultur, die weiter in Africa gepflegt wurde. Allerdings kam es zwischen den arianischen Vandalen und den katholischen Romanen zu erheblichen religiösen Spannungen, die nicht überwunden wurden, bis in den Jahren 533/534 oströmische Truppen das Vandalenreich eroberten. In Britannien ging währenddessen die römische Ordnung bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts unter. Um 440 rebellierten hier Sachsen, später auch Jüten und Angeln, die als foederati gedient hatten, und gründeten eigene Kleinreiche, nachdem Westrom die Insel praktisch sich selbst überlassen hatte. Nur vereinzelt gelang es römisch-britannischen Truppen, den Invasoren Widerstand zu leisten, doch ist über die Details wenig bekannt (siehe unten).

Die (später sogenannten) Ostgoten waren nach 375 unter hunnische Herrschaft geraten.[29] Unter Attila erreichte das Hunnenreich an der Donau die größte Machtentfaltung: Sowohl West- wie auch Ostrom bemühten sich um möglichst gute Beziehungen (siehe etwa den ausführlichen Bericht des Priskos über eine oströmische Gesandtschaft 449).[30] Um 450 kam es dann zum Konflikt mit Flavius Aëtius. Nach gescheiterten Vorstößen nach Gallien (451) und Italien (452) zerfiel nach Attilas Tod im Jahr 453 und der Schlacht am Nedao im darauffolgenden Jahr (454) das nur sehr locker organisierte Hunnenreich. Die Ostgoten profitierten davon, nachdem sie in der Schlacht an der Bolia (469) gegen Gepiden und Skiren siegreich geblieben waren.[31] Zunächst in Pannonien, dann in Thrakien lebten sie als römische foederati.

Währenddessen war das immer weiter schrumpfende weströmische Reich, d. h. das vom Hof in Ravenna kontrollierte Gebiet, schließlich auf Italien beschränkt, nachdem Westrom Africa, Hispanien und Gallien faktisch an die verschiedenen Kriegergruppen verloren hatte. Damit waren ganz erhebliche steuerliche Einbußen verbunden, was sich auf die militärischen Ressourcen auswirkte. Nach der Ermordung des durchaus ehrgeizigen Aëtius im Jahr 454 durch Kaiser Valentinian III. (der im folgenden Jahr getötet wurde) beschleunigte sich der staatliche Erosionsprozess im Westreich. Des Weiteren hatten in den letzten Jahrzehnten Westroms nur „Schattenkaiser“ regiert, während die wahre Macht bei den Heermeistern lag und die Armee von den Kaisern nicht mehr effektiv kontrolliert werden konnte. Das nun fast vollkommen „barbarisierte“ weströmische Heer hatte im Jahr 476 Land von der weströmischen Regierung gefordert; als die Forderung nicht erfüllt wurde, meuterten die Truppen. Ihr Anführer Odoaker setzte den letzten römischen Kaiser in Italien, Romulus Augustulus, Anfang September 476 ab.[32]

Damit blieb nur noch (wenngleich sich der im Jahr 475 aus Italien vertriebene Kaiser Julius Nepos bis 480 in Dalmatien hielt) der Kaiser in Konstantinopel als Oberhaupt des auf das Ostreich reduzierten Imperiums übrig. Der oströmische Kaiser Zenon schlug im Jahr 488 dem ostgotischen Heerkönig Theoderich, der ihm immer gefährlicher zu werden erschien, eine Invasion Italiens vor. Ein Jahr später (489) fiel Theoderich in Italien ein und besiegte und tötete Odoaker im Jahr 493. Italien prosperierte unter der Herrschaft Theoderichs, doch begann nach seinem Tod im Jahr 526 eine Krisenzeit. Ostrom nutzte dynastische Kämpfe aus, um im Gotenkrieg (ab 535) das ehemalige Kernland des Imperiums zu erobern. Dies gelang bis zum Jahr 552, doch war Italien anschließend verwüstet. Der Einfall der Langobarden im Jahr 568, die von Pannonien aus aufgebrochen waren und bald schon große Teile Ober- und Mittelitaliens beherrschten, setzte hierbei nur den Schlusspunkt.

Im Gegensatz zur älteren Forschung wird heute auf die Problematik des Begriffs Völkerwanderung und dem damit verbundenen Geschichtsbild hingewiesen.[33] Nicht ganze Völker „wanderten“ demnach, es waren vielmehr unterschiedlich große, heterogen zusammengesetzte Kriegergruppen mit ihrem Anhang, die erst im Laufe der Zeit zu Verbänden zusammenwuchsen und eine eigene Identität beanspruchten. Dieser Vorgang kann nicht anhand von biologischen Kategorien erfasst werden; Identitäten entstanden vielmehr in einem wechselhaften sozialen Prozess, bei dem mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Die Mitglieder dieser Gruppen einte nicht zuletzt das Bemühen, am Wohlstand des Imperiums, das sie keineswegs zerstören oder erobern wollten, teilzuhaben. Lange Zeit versuchten sie dieses Ziel zu erreichen, indem sie in die Dienste der Römer traten und für diese gegen äußere und innere Feinde kämpften.

In diesem Kontext spielt der Prozess der Ethnogenese eine wichtige Rolle, also der Entstehung neuer Gruppen, die fiktiv Abstammungsgemeinschaften waren, deren Einheit aber in Wirklichkeit politisch und sozial begründet war. Allerdings wurde dieser einflussreiche Forschungsansatz (den unter anderem Herwig Wolfram und mit Modifizierungen Walter Pohl vertreten haben) in den letzten Jahren durch mehrere anglo-amerikanische Forscher teilweise in Frage gestellt.[34] Wolfram und Pohl verwenden den Ethnogenese-Begriff in ihren neueren Arbeiten allerdings selbst nicht mehr, sondern betonen den Identitätsbegriff, der in der neueren Forschung verstärkt eine Rolle spielt.[35]

Die Völkerwanderung war zudem viel mehr als nur ein Abwehrkampf des Römischen Reiches. Sie war vor allem eine Transformation der bisherigen römischen Mittelmeerwelt hin zu einer germanisch-romanischen Welt im Westen und einer griechisch-römischen Welt im Osten. Die teils dramatischen Veränderungen am Ende der Spätantike dürfen hierbei nicht übersehen, aber auch nicht überschätzt werden, denn es lassen sich ebenso zahlreiche Zeichen der Kontinuität ausmachen.[36] Im Verlauf des sechsten und siebten Jahrhunderts kam es im Westen so zu einer langsamen Transformation hin zu einer germanisch-romanischen Welt, die das europäische Mittelalter prägen sollte. Dieser Prozess verlief aber keineswegs geradlinig oder war zwangsläufig, sondern war vielmehr geprägt von Kontingenzerfahrungen für die damalig handelnden Personen.[37]

Westrom wurde nicht von „Barbaren“ überrannt und vernichtet. Es fiel vielmehr einem politischen Desintegrationsprozess zum Opfer.[38] Spätestens seit dem frühen 5. Jahrhundert nahm der Einfluss der hohen Militärs im Westreich derart zu, dass die Heermeister nun die wahre Macht ausübten. Neben dem Militär entglitten aber auch zusehends wichtige Provinzen (vor allem Africa, bald darauf aber auch große Teile Hispaniens und Galliens) der kaiserlichen Kontrolle. Andere Militärführer oder auch Anführer diverser gentes agierten währenddessen als Warlords auf eigene Rechnung und profitierten so von der politischen Erosion im Westreich. Dies war allerdings kein von Beginn an geplanter Prozess; so entwickelten sich die meisten der neuen Herrschaftsgebiete erst im Verlauf der Auflösung des Westreichs (beschleunigt von internen römischen Machtkämpfen und begünstigt durch äußere Faktoren wie der Bedrohung durch das Hunnenreich unter Attila). Damit handelte es sich in erster Linie um eine Herrschaftsübernahme, wobei die neuen Herren oft bestrebt waren, die vorhandenen römischen Strukturen zu nutzen und die einheimische römische Elite nicht selten kooperierte. Die im Laufe der Völkerwanderung entstandene „post-römische Welt“ war in vielerlei Hinsicht noch immer eng mit der Antike verbunden, wenngleich sie sich immer mehr veränderte. Johannes Fried fasst dies folgendermaßen zusammen:

„Die Antike also schrumpfte und schwand in einem langgestreckten ungleichmäßigen Transformationsprozeß. […] Doch hinterließ das Schwindende gleich abgeschmolzenen Gletschern allenthalben seine Spuren […]“

– Johannes Fried: Das Mittelalter. Geschichte und Kultur. München 2008, S. 33.

Nach und nach verschwanden im Westen immer größere Teile der gewohnten römischen Institutionen, zunächst (bereits im 5. Jahrhundert) die Armee,[39] dann die römische Verwaltungsordnung. Römische Bildung und kulturelle Traditionen, die eng mit der spätantiken urbanen Gesellschaft zusammenhingen, befanden sich ebenfalls im Niedergang, aber keineswegs überall (wenn man vom Spezialfall Britannien absieht, wo es recht rasch zu einem Zusammenbruch kam): Vor allem in Nordafrika, im Westgotenreich sowie in Italien und teilweise in Gallien florierte die spätantike Kultur vielmehr noch bis weit ins 6. Jahrhundert hinein. Eine wichtige Vermittlerrolle kam in diesem Zusammenhang der Kirche zu, in deren Klöstern antike Texte aufbewahrt und später kopiert wurden, bereits beginnend mit Cassiodor.[40] Die Bücherverluste in der Spätantike führten allerdings dazu, dass zahlreiche antike Werke nur anhand von Zitaten und Zusammenfassungen rezipiert werden konnten. Ebenso funktionierte die römisch ausgebildete Verwaltung in diesen Gebieten noch längere Zeit. Die ohnehin verschwindend kleine Minderheit der Germanen glich sich außerdem der einheimischen romanischen Bevölkerung mit deren überlegener römischer Zivilisation oft an, war aber religiös von den Romanen weitgehend abgesondert. Die Germanen waren, wenn sie nicht zuvor in paganer religiöser Tradition standen, mehrheitlich arianische Christen, die Bevölkerung hingegen römisch-katholisch, was oft zu Spannungen führte, vor allem im Vandalenreich sowie teils im ostgotischen und langobardischen Italien. Die Franken hingegen vermieden mit der Annahme des katholischen Bekenntnisses unter Chlodwig I. solche Probleme.

In der aktuellen Forschung spielt zudem das Konzept von „Romanness“ im Hinblick auf den Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter eine zunehmend wichtigere Rolle. Mit diesem Begriff, der sich vielleicht am ehesten als „Römertum“ übersetzen lässt, soll verdeutlicht werden, dass die soziale Identität von (ehemaligen) Angehörigen des Imperiums sehr vielschichtig sein konnte, keineswegs nur ethnisch definiert und auch nicht unveränderlich war. Nachdem der alte politische Bezugsrahmen mit dem Fall Westroms entfiel und nun die reges in den Nachfolgereichen zum politischen Bezugspunkt für die jeweiligen Eliten wurden, verlagerte sich der Schwerpunkt auf religiöse (dem „richtigen“ Bekenntnis, d. h. die Zugehörigkeit zur Reichskirche) und kulturelle Aspekte. Dies konnte sich regional allerdings sehr unterschiedlich gestalten.[41]

Die spätantike Mittelmeerwelt im Wandel: Von Justinian bis zum Einbruch des Islam

Im 6. Jahrhundert wurden die Mittelmeerwelt und der Vordere Orient von zwei rivalisierenden Großmächten dominiert: dem Oströmischen Reich[42] und dem neupersischen Sāsānidenreich,[43] das Ostrom militärisch und kulturell durchaus gewachsen war. Der (ost-)römische Kaiser Justinian (reg. 527–565)[44] betonte im Inneren die christlich-sakrale Komponente seines Kaisertums, nach außen strebte er seit den 530er Jahren die Rückgewinnung von Territorien im Westen an. Wenngleich die Zeit Justinians den Charakter einer Übergangszeit hat, orientierte sich der Kaiser politisch weiterhin an der römischen Tradition. Er kümmerte sich intensiv um die Religionspolitik und ging gegen die Reste der paganen Kulte und gegen häretische christliche Gruppen vor. Eine Lösung der teils schwierigen theologischen Probleme (siehe unter Monophysitismus) und die Durchsetzung eines einheitlichen christlichen Glaubensbekenntnisses für das gesamte Reich gelang ihm allerdings nicht. Außerdem betrieb er eine energische Bau- und Rechtspolitik (siehe Corpus iuris civilis).

Außenpolitisch ging das Imperium in seiner Regierungszeit im Westen in die Offensive und konnte auf den ersten Blick beeindruckende Erfolge vorweisen. Dank fähiger Befehlshaber wie Belisar gelang 533/34 die rasche Eroberung des Vandalenreichs in Nordafrika. 535 bis 552 wurde nach harten Kämpfen im Gotenkrieg das Ostgotenreich in Italien erobert. Sogar in Südspanien fasste Ostrom seit 552 vorläufig wieder Fuß. Damit erstreckte sich das Imperium Romanum wieder vom Atlantik bis nach Mesopotamien. Allerdings beanspruchte diese Ausweitung alle Mittel des Reiches, das im Inneren durch Naturkatastrophen und Seuchen (→ Justinianische Pest und die daran anschließenden Pestwellen bis ins 8. Jahrhundert hinein)[45] geschwächt wurde. Im Osten musste Justinian zudem gegen die Sāsāniden Rückschläge hinnehmen und konnte erst nach wechselhaften und verlustreichen Kämpfen 562 mit dem bedeutenden Perserkönig Chosrau I.[46] Frieden schließen. Als Justinian 565 starb, war das Imperium von den langen Kriegen im Westen und im Osten geschwächt, aber zugleich unzweifelhaft die bedeutendste Macht im Mittelmeerraum.

Nachdem es in der Regierungszeit Justins II. 572 wieder zum Krieg mit Persien gekommen war, wobei keiner Seite ein entscheidender Erfolg gelang,[47] konnte Kaiser Maurikios (reg. 582–602) von einem Konflikt um die persische Thronfolge profitieren und mit König Chosrau II. 591 Frieden schließen. Die Ermordung des Kaisers im Jahr 602 nahm Chosrau II. aber zum Vorwand, um in römisches Gebiet einzufallen. Von 603 bis 628 tobte daher der „letzte große Krieg der Antike“.[48] Persische Truppen eroberten bis 619 Syrien und Ägypten, die Kornkammer des Reiches, und belagerten 626 zusammen mit den Awaren (die Ende des 6. Jahrhunderts im Balkanraum ein Reich errichtet hatten) sogar Konstantinopel. Das Reich befand sich in einer äußerst schwierigen Situation, eine vollständige Vernichtung schien nicht ausgeschlossen.[49] Der Gegenschlag des Herakleios (reg. 610–641) in den Jahren 622 bis 628 rettete aber das Reich und zwang die Perser schließlich zum Rückzug.[50] 628 bat Persien angesichts innerer Wirren um Frieden, und Herakleios, der als einer der bedeutendsten Kaiser der oströmisch-byzantinischen Geschichte gilt, stand auf dem Höhepunkt seines Ansehens; sogar aus dem Frankenreich erreichten ihn Glückwünsche zu seinem großen Sieg. Doch das Imperium war von den schweren Kampfhandlungen über die vergangenen Jahrzehnte extrem geschwächt, in den Quellen kommt das Ausmaß der Vernichtung deutlich zum Ausdruck. Im Inneren schloss Herakleios die Gräzisierung des Staates ab, doch es gelang ihm weder die religiösen Streitigkeiten zu beenden (→ Monotheletismus) noch das Reich wieder zu konsolidieren.

Als in den 630er Jahren die islamische Expansion begann, waren Ostrom und Persien nach den langen Kriegen nicht mehr in der Lage, effektiv Widerstand zu leisten, was ein wichtiger Grund für die schnellen arabischen Erfolge war. Die Wüstengrenze war für Ostrom und Persien ohnehin kaum zu kontrollieren (man hatte hier in Gestalt der Lachmiden und Ghassaniden vielmehr auf arabische Verbündete gesetzt) und größere Truppenverbände waren dort nach dem Perserkrieg nicht stationiert; hinzu kam die Mobilität der muslimischen Araber. Das von Bürgerkriegen zusätzlich geschwächte Sāsānidenreich erlitt zwei schwere Niederlagen gegen die Araber (638 in der Schlacht von al-Qādisīya[51] und 642 in der Schlacht bei Nehawand). Zwar leisteten die Perser Widerstand und konnten zu Beginn eine große Schlacht gewinnen sowie einige erfolgreiche kleinere Gegenoffensiven führen, doch schließlich brach ihr Reich 651 zusammen; die Söhne des letzten persischen Großkönigs Yazdegerd III. flohen an den chinesischen Kaiserhof der Tang-Dynastie. Persien konnte seine kulturelle Identität unter der islamischen Herrschaft aber weitgehend bewahren und wurde relativ langsam islamisiert, ähnlich wie die christlichen Gebiete in Ägypten und Syrien. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts eroberten die Araber Sogdien (siehe auch Ghurak und Dēwāštič) und stießen weiter nach Zentralasien vor.

Im Westen unterlagen oströmische Truppen 636 in der Schlacht am Jarmuk den Arabern und mussten Syrien vollständig räumen, nachdem Damaskus 635 kapituliert hatte. Syrien diente von nun an als Ausgangsbasis für arabische Angriffe auf Kleinasien, das die Oströmer jedoch halten konnten und das nun zum Kernland des Imperiums wurde. Jerusalem ergab sich 638. Am schmerzhaftesten war der Verlust Ägyptens 640/42 (aufgrund dessen Wirtschaftskraft, des Steueraufkommens und des Getreides). Bald darauf nahmen die Araber Armenien, Zypern (649) und Rhodos (654) ein. Sie stießen die nordafrikanische Küste entlang nach Westen vor und besetzten um 670 das heutige Tunesien, Karthago konnte noch bis 698 gehalten werden. 711–725 folgte die Eroberung des Westgotenreichs in Hispanien und Südwestgallien. Vorstöße ins Frankenreich blieben aber erfolglos.[52] 655 erlitt die oströmische Flotte unter Konstans II. in der Schlacht von Phoinix eine schwere Niederlage gegen die Araber, die nun als Seemacht auftraten und damit den Handel und die maritime Vorherrschaft Ostroms bedrohten.[53] Den Oströmern/Byzantinern gelangen allerdings auch einige wichtige Erfolge: Bei der Verteidigung von Konstantinopel 674 bis 678 vernichteten sie die arabische Flotte; ob es in diesem Zusammenhang zu einer regelrechten Belagerung kam, ist in der neueren Forschung allerdings umstritten.[54] 677/678 konnten die Oströmer trotz beschränkter Ressourcen zu einer Offensive übergehen und vorübergehend sogar Truppen in Syrien landen.[55]

Ostrom-Byzanz konnte den Verlust der orientalischen Provinzen dennoch nicht verhindern oder rückgängig machen und wurde in die Defensive gedrängt. Die antike Einheit des Mittelmeerraums (die sowohl politisch als auch wirtschaftlich von großer Bedeutung für die Stabilität des römischen Staatswesens gewesen ist) war mit den arabischen Eroberungen beendet. 100 Jahre nach Justinians Tod hatte das Römische Reich nun mehr als die Hälfte seines Territoriums und seiner Bevölkerung verloren, während an der Ost- und Südküste des Mittelmeers mit dem arabischen Kalifat ein neues Reich mit einem neuen Glauben entstanden war.[56]

Damit war die alte Weltordnung, die die gesamte Spätantike zwischen Ostrom und Persien bestanden hatte, infolge der arabischen Eroberungen zerbrochen und durch eine neue Ordnung ersetzt, in der Ostrom-Byzanz gegen das Kalifat um die reine Existenz kämpfen musste.[57] Das Oströmische Reich, das um 700 schließlich auf Kleinasien, Griechenland, Konstantinopel samt Umland und einige Gebiete in Italien beschränkt war, wandelte sich nun endgültig zum griechischen Byzanz des Mittelalters.[58] Die Zeit von der Mitte des 7. bis ins 8. Jahrhundert war weiterhin von schweren Abwehrkämpfen geprägt. Die schließlich erfolgreiche Abwehr verhinderte ein weiteres Vordringen der Araber nach Südosteuropa. Die Dynastie des Herakleios regierte noch bis 711. Unter Kaiser Leo III., der 717 an die Macht kam, ging Byzanz gegen die Araber wieder begrenzt in die Offensive (siehe unten).

Für die Geschichte West- und Mitteleuropas war entscheidend, dass die Kaiser ab dem 7. Jahrhundert faktisch gezwungen waren, den einstigen Westen des Imperium Romanum weitestgehend sich selbst zu überlassen: Anders als noch im 6. Jahrhundert war mit militärischen Interventionen nun nicht mehr zu rechnen. Konstantinopel rückte in die Ferne.

Das Frankenreich der Merowinger

Das im späten 5. Jahrhundert entstandene Frankenreich sollte sich zum bedeutendsten der germanisch-romanischen Nachfolgereiche im Westen entwickeln.[59] Der Aufstieg der Franken von einer Regionalmacht im Nordosten Galliens zu einem Großreich begann unter der Führung von Königen aus dem Geschlecht der Merowinger.[60] Der in Tournai residierende salfränkische König (rex) Childerich I. etablierte einen eigenen Machtbereich in Nordgallien, wobei er auf die weiterhin arbeitenden lokalen Waffenschmieden (fabricae) zurückgreifen konnte. Es wird oft angenommen, dass er mit dem gallorömischen Feldherrn Aegidius kooperierte, der sich 461 gegen die weströmische Regierung erhob, doch sind die Details unklar. Aegidius, der nun faktisch als Warlord agierte, errichtete in Nordgallien einen unabhängigen Herrschaftsbereich; nach seinem Tod folgte ihm nach kurzer Zeit sein Sohn Syagrius nach. Childerichs Sohn Chlodwig vernichtete die anderen fränkischen Kleinreiche (unter anderem Ragnachars und Chararichs) und wurde damit zum Gründer des Frankenreichs.[61]

486/487 eroberte Chlodwig das Reich des Syagrius. 507 wurden die Westgoten in der Schlacht von Vouillé besiegt und faktisch aus Gallien verdrängt. Gegen die Alamannen ging Chlodwig ebenfalls vor, während es mit den Burgunden zu einer vorläufigen Annäherung kam. Der ursprünglich pagane Chlodwig trat zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt (wahrscheinlich eher gegen Ende seiner Herrschaft) zum Christentum über. Entscheidend war, dass er sich für das katholische Bekenntnis entschied und somit Probleme vermied, die sich bisweilen in den anderen germanisch-romanischen Reichen zwischen den Eroberern und der römischen Bevölkerung ergaben. Das geschickte und gleichzeitig skrupellose Vorgehen Chlodwigs sicherte den Franken eine beherrschende Stellung in Gallien.

Das Frankenreich wurde nach dem Tod Chlodwigs im Jahr 511 unter seinen vier Söhnen Theuderich, Chlodomer, Childebert und Chlotar aufgeteilt, wobei jeder einen Anteil an dem fränkischen Stammland in Nordgallien und den eroberten Gebieten im Süden erhielt.[62] Die verbreitete Praxis unter den Franken, den Herrschaftsbesitz nach dem Tod eines Königs unter den Söhnen zu teilen, sorgte für eine Zersplitterung der königlichen Zentralgewalt. Thronstreitigkeiten waren nicht selten, zumal die meisten Merowinger kein hohes Alter erreichten und oft Kinder von mehreren Frauen hatten, was die Nachfolgeregelung erschwerte. Für Verwaltungsaufgaben hatte bereits Chlodwig die gallorömische Oberschicht und hierbei speziell die Bischöfe (wie Gregor von Tours, dessen Geschichtswerk die wichtigste Quelle zur fränkischen Geschichte des 6. Jahrhunderts ist) herangezogen.[63] Er hatte außerdem das System der vor allem in Südgallien verbreiteten römischen civitates genutzt, wo der gallorömisch-senatorische Adel (deren Vorfahren einst römische Staatsämter bekleidet hatten und nun als lokale und vor allem kirchliche Würdenträger fungierten) noch längere Zeit nachweisbar ist. Die Städte spielten eine entscheidende Rolle bei der Herrschaftssicherung und der Verwaltung des Reiches und hatten den größten Anteil an der römischen Kontinuitätslinie in der Merowingerzeit. Die Verwaltung orientierte sich zunächst noch weitgehend an spätrömischen Institutionen, auf der die frühmerowingische Herrschaft im Wesentlichen beruhte.[64] So wurden im 6. Jahrhundert noch Steuerlisten geführt und von königlichen Beamten verwaltet, bevor diese verschwanden und zunehmend Grafen (comites) und Herzöge (duces) an Einfluss gewannen.

Die fränkische Expansion wurde weiter vorangetrieben: 531/534 wurden die Thüringer und 534 die Burgunden unterworfen. Den Gotenkrieg in Italien nutzten die Franken, um Teile des ostgotischen Territoriums zu besetzen. Theuderichs Sohn Theudebert I. sah seine Stellung im Osten des Merowingerreiches als so gefestigt an, dass er angeblich sogar mit dem Gedanken gespielt haben soll, Kaiser Justinian herauszufordern.[65]

Allerdings deuteten sich schon im 6. Jahrhundert Spaltungen des fränkischen Herrschaftsbereichs (Francia) an, die bei späteren Kämpfen zwischen Teilherrschern immer wieder eine Rolle spielten. Der galloromanische Süden mit den Zentren an Rhone und Saône behielt lange seine aus dem gallorömischen Senatsadel hervorgegangene Elite und seine spätantiken städtischen Strukturen mit starker Stellung der Bischöfe und das Römische Recht (droit écrit) bei. Hingegen wechselten im stärker germanisierten Norden die Eliten, die städtische Kultur verfiel zum Teil und das im germanischen Stammesrecht wurzelnde Gewohnheitsrecht (droit coutumier) spielte eine wachsende Rolle.[66] Erst seit dem 15. Jahrhundert näherten sich die Rechtssysteme allmählich an. Im Südwesten Galliens hielten sich westgotische Einflüsse.[67]

Immer wieder flammten im Inneren Kämpfe zwischen den einzelnen merowingischen Teilherrschern auf. Nach dem Tod Chlothars I. 561 entbrannte ein merowingischer Bruderkrieg, der erst 613 mit der Wiedervereinigung des Gesamtreiches unter Chlothar II. endete. Dagobert I., der 623 die Herrschaft im Teilreich Austrasien antrat und von 629 bis 639 über das Gesamtreich herrschte, gilt allgemein als der letzte starke Merowingerkönig, wenngleich auch er dem mächtigen Adel einige Zugeständnisse machen musste.[68]

Nach der gängigen Lehrmeinung verfiel nach Dagoberts Tod die königliche Macht immer mehr und die wahre Macht lag in den Händen der Hausmeier. Diese waren ursprünglich nur Verwalter des Königshofes, doch gewannen sie im Laufe der Zeit immer mehr Einfluss. Da die adeligen Hausmeier (deren Titel schließlich erblich wurden) zudem über großen Landbesitz verfügten, waren sie für den König nur sehr schwer zu kontrollieren. Die Einschätzung der seit Mitte des 7. Jahrhunderts übergroßen Macht der Hausmeier orientiert sich an der Sichtweise der karolingerzeitlichen fränkischen Geschichtsschreibung, etwa den Reichsannalen und Einhards Vita Karoli Magni.[69] In der Darstellung dieser Quellen erscheint die Übertragung der fränkischen Königswürde auf die Karolinger im Jahr 751 als notwendige Konsequenz der Machtlosigkeit der letzten Merowinger, die sich in deren eher lächerlichem Erscheinungsbild gespiegelt habe. Die negative Einstellung der karolingerzeitlichen Autoren zu den späten Merowingern erschwert allerdings eine unvoreingenommene Beurteilung. In der neueren Forschung wird bisweilen bezweifelt, dass die letzten Merowingerkönige wirklich so machtlos waren, wie es die karolingische Geschichtsschreibung unterstellt.[70] Es kann davon ausgegangen werden, dass die parteiischen Quellen zumindest Teile der historischen Erzählung verformt haben. Sicher ist, dass die Karolinger nach dem gescheiterten Versuch Grimoalds des Älteren, schon im 7. Jahrhundert einen Dynastiewechsel herbeizuführen, lange davor zurückschreckten, die Merowinger zu entmachten, sei es aufgrund sakraler Königsvorstellungen oder aufgrund eines verwurzelten dynastischen Denkens.

Tatsächlich scheinen einzelne Merowingerkönige sich noch einmal gegen den übermächtigen Einfluss der Hausmeier gestemmt zu haben. So werden Theuderich III. und Dagobert II. zwar oft als mehr oder weniger hilflose „Schattenkönige“ bezeichnet, doch haben sie nachweislich Gerichte abgehalten, geurkundet, über Hausgüter wohl frei verfügt und Privilegien verteilt, wobei Dagobert in der Kirchenpolitik zudem mehr Spielraum hatte.[71] Des Weiteren haben die letzten Merowinger, die in den karolingischen Quellen lächerlich gemacht werden, zudem an mehr als zehn weit auseinanderliegenden Orten Urkunden ausgestellt.[72] Erst nach der Schlacht bei Tertry 687 und dem Triumph des Hausmeiers Pippins des Mittleren begann der endgültige Aufstieg der Karolinger, deren Bezeichnung auf den mächtigen fränkischen Hausmeier Karl Martell zurückgeht. Karl Martell konnte sich gegen konkurrierende Hausmeier durchsetzen (Schlacht von Vincy 717 und Schlacht bei Soissons 718/19). Er setzte nacheinander Merowinger als Schattenkönige ein, die aber über keine reale Macht verfügten (siehe Chlothar IV., Chilperich II. und Theuderich IV.; nach dem Tod Theuderichs IV. 737 ließ Karl den Königsthron unbesetzt). Karl fungierte nun bis zu seinem Tod 741 als wahre Macht hinter dem Thron,[73] wobei er die Grenzen des Reichs sichern und erweitern konnte (unter anderem durch die Unterwerfung der Friesen).[74] Die Karolinger kontrollierten fortan die Regierungsgeschäfte im Reich und errangen schließlich 751 die fränkische Königswürde, als der letzte Merowingerkönig Childerich III. abgesetzt wurde.

Vom Karolingerreich zu West- und Ostfranken

751 wurde in Absprache mit Papst Zacharias Pippin der Jüngere als erster Karolinger zum fränkischen König erhoben (reg. 751–768). Die Salbung Pippins durch den Papst im Jahr 754 diente offenbar der zusätzlichen Legitimation und legte das Fundament für die Rolle der fränkischen Könige als neue Schutzherren des Papstes in Rom.

Die frühen karolingischen Könige erwiesen sich als fähige Herrscher.[75] Pippin intervenierte in Italien, wo er gegen die Langobarden vorging, führte Feldzüge in Aquitanien und sicherte die Pyrenäengrenze. Er genoss bei seinem Tod im Jahr 768 weit über die Grenzen des Frankenreichs hinaus Ansehen. Das Reich wurde unter seinen beiden Söhnen Karlmann und Karl aufgeteilt. Zwischen den Brüdern bestanden offenbar starke Spannungen; nach dem unerwarteten Tod Karlmanns Ende 771 ignorierte Karl die Erbansprüche der Söhne Karlmanns (die später vermutlich auf Karls Befehl beseitigt wurden) und besetzte dessen Reichsteil.

Karl, später Carolus Magnus („Karl der Große“) genannt, gilt als der bedeutendste Karolinger und als einer der bedeutendsten mittelalterlichen Herrscher (reg. 768–814).[76] Nach Sicherung der Herrschaft im Inneren begann Karl ab dem Sommer 772 Feldzüge gegen die Sachsen. Die daraus resultierenden Sachsenkriege dauerten mit Unterbrechungen bis 804 und wurden mit äußerster Brutalität geführt. Ziel war nicht nur die Eroberung des Landes, sondern auch die gewaltsame Christianisierung der bis dahin paganen Sachsen. Militärisch spielte die fränkische Panzerreiterei eine wichtige Rolle. Zeitgleich dazu intervenierte Karl auf päpstlichen Wunsch hin 774 in Italien und eroberte das Langobardenreich, das er mit dem Frankenreich vereinigte. Weniger erfolgreich verlief der Spanienfeldzug im Jahr 778 gegen die Mauren, wenngleich später zumindest die Spanische Mark errichtet werden konnte. Karls diplomatische Kontakte reichten bis zum Kalifen Hārūn ar-Raschīd. Im Osten seines Reiches beendete er 788 die Selbstständigkeit des Stammesherzogtums Bayern. Es kam außerdem zu Kämpfen mit den Dänen und mehreren Slawenstämmen sowie zum letzten Endes erfolgreichen Reichskrieg gegen die Awaren (791–796). Karl hatte in jahrzehntelangen Kämpfen die Grenzen des Reiches erheblich erweitert und das Frankenreich als neue Großmacht neben Byzanz und dem Kalifat etabliert. Das Karolingerreich umschloss nun weite Teile der lateinischen Christenheit und war das bedeutendste staatliche Gebilde im Westen seit dem Fall Westroms. Karl machte Aachen zu seiner Hauptresidenz. Zur effizienteren Organisation der Herrschaftsordnung nutzte er comites (sogenannte „Grafschaftsverfassung“) und die von ihm geförderte Kirche. Die sogenannte karolingische Renaissance (die besser als „karolingische Bildungsreform“ bezeichnet werden sollte) sorgte für eine kulturelle Neubelebung des christlichen Westeuropas, nachdem es ab dem 7. Jahrhundert zu einem Bildungsverfall im Frankenreich gekommen war. Den Höhepunkt von Karls Regierungszeit stellte seine Kaiserkrönung zu Weihnachten des Jahres 800 durch Papst Leo III. in Rom dar. Die Details dieses Vorgangs und seine Vorgeschichte sind in der Forschung umstritten.[77] Fest steht, dass damit aus Sicht der Zeitgenossen das Kaisertum erneuert worden war, was allerdings zu Konflikten mit Byzanz führte (Zweikaiserproblem).[78] Für die Geschichte des Mittelalters ist dieses Ereignis von großer Bedeutung, da es den Grundstein für das westliche mittelalterliche Kaisertum legte. Karl hinterließ bei den folgenden Generationen einen bleibenden Eindruck. Im anonymen Karlsepos wird der Kaiser sogar als pater Europae, als Vater Europas, gepriesen. Er galt im Mittelalter als Idealkaiser. Damit begann bereits die Mythenbildung um Karl, was bis in die Neuzeit unterschiedliche Geschichtsbilder zur Folge hatte.

Nach Karls Tod im Januar 814 folgte ihm sein Sohn Ludwig der Fromme nach, den Karl bereits 813 zum Mitkaiser gekrönt hatte.[79] Die ersten Regierungsjahre Ludwigs waren vor allem von seinem Reformwillen im kirchlichen und weltlichen Bereich geprägt.[80] Programmatisch verkündete er die Renovatio imperii Francorum, die Erneuerung des fränkischen Reiches. Ludwig bestimmte 817, dass nach seinem Tod eine Reichsteilung erfolgen sollte. Sein ältester Sohn Lothar sollte jedoch eine Vorrangstellung vor seinen anderen Söhnen Ludwig (in Bayern) und Pippin (in Aquitanien) erhalten. Eine schwierige Lage entstand jedoch, als Kaiser Ludwig 829 auch Karl, seinem Sohn aus seiner zweiten Ehe mit der am Hof einflussreichen Judith, einen Anteil am Erbe zusicherte. Bereits zuvor hatte es Gegner der neuen Reichsordnung gegeben; sie leisteten dem Kaiser nun offen Widerstand.

Mit der Erhebung der drei ältesten Söhne gegen Ludwig den Frommen im Jahr 830 begann die Krisenzeit des Karolingerreiches, die schließlich zu dessen Auflösung führte.[81] Die Rebellion richtete sich zunächst vor allem gegen Judith und ihre Berater, doch führte sie 833 zur Gefangennahme des Kaisers auf dem „Lügenfeld bei Colmar“, wobei das Heer Ludwigs zum Gegner überlief. Anschließend musste Ludwig einer demütigenden Bußhandlung zustimmen.[82] Damit war aber der Bogen überspannt und die drei älteren Söhne Ludwigs zerstritten sich wieder. 834 wandten sich mehrere Anhänger von Lothar ab, der sich nach Italien zurückzog. Während das Reich von außen zunehmend von Wikingern, Slawen und Arabern bedrängt wurde, blieben die Spannungen im Inneren bestehen. Ludwig war bestrebt, Karls Erbteil zu sichern. Nach Pippins Tod 839 wurde Karl mit dem westlichen Reichsteil ausgestattet, doch war die Lage bei Ludwigs Tod im Jahr 840 weiterhin ungeklärt. Im Ostteil hatte Ludwig der Deutsche seine Stellung gesichert,[83] ähnlich Karl im Westen, so dass der Druck auf Kaiser Lothar stieg. Karl und Ludwig verbündeten sich gegen Lothar und besiegten ihn in der Schlacht von Fontenoy am 25. Juni 841. Im Februar 842 bekräftigten sie ihr Bündnis mit den Straßburger Eiden. Auf Drängen der fränkischen Adeligen kam es 843 zum Vertrag von Verdun, womit die Teilung des Reiches im Grunde bestätigt wurde: Karl regierte den Westen, Ludwig den Osten, während Lothar ein Mittelreich und Italien erhielt.[84]

Die in diesem Zusammenhang in der Forschung oft diskutierte Frage nach den Anfängen der „deutschen“ Geschichte führt eher in die Irre, da es sich um einen längerfristigen, bis in das 11. Jahrhundert hinziehenden Prozess gehandelt hat; erst ab dem 10. Jahrhundert ist die Bezeichnung Regnum Teutonicorum gesichert nachweisbar.[85] Offenbar grenzten sich jedoch die karolingischen Reichsteile bereits im 9. Jahrhundert immer mehr voneinander ab, die Reichseinheit konnte nur noch vorübergehend wiederhergestellt werden.

Nach Lothars Tod 855 erbte sein ältester Sohn Lothar II. das Mittelreich. Nach dessen Tod 869 kam es zum Konflikt zwischen Karl und Ludwig um das Erbe, was 870 zur Teilung im Vertrag von Meerssen führte. Damit formierten sich endgültig das West- und das Ostfrankenreich, während in Italien von 888 bis 961 separat Könige regierten. Die Idee der Reichseinheit hatte weiterhin einige Anhänger. Unter Karl III., der 881 die Kaiserkrone errang und seit 882 über ganz Ostfranken herrschte, war das gesamte Imperium für wenige Jahre noch einmal vereint, als er 885 auch die westfränkische Königskrone erwarb. Doch blieb diese Reichseinigung eine Episode, zumal Karl die zunehmenden Wikingerangriffe nicht effektiv abwehren konnte (Frieden von Asselt 882 und Belagerung von Paris 885–886) und Ostfranken Ende 887 an seinen Neffen Arnolf verlor (reg. 887–899).[86] In der „Regensburger Fortsetzung“ der Annalen von Fulda ist zum Jahr 888 abschätzig vermerkt, nach dem Tod Karls (im Januar 888) hätten viele reguli (Kleinkönige) in Europa nach der Macht gegriffen. Arnolf bestätigte die Herrschaft der neuen Könige, so in Westfranken, Burgund sowie Italien. Seine Herrschaftsbasis war Bayern. Er beschränkte seine Herrschaft explizit auf Ostfranken, wo er Slawen und Wikinger abwehrte. Einen Italienzug lehnte Arnolf zunächst ab. Erst 894 begab er sich einem päpstlichen Hilferuf folgend nach Italien; 896 erwarb er sogar die Kaiserkrone.[87] Dennoch war der Zusammenbruch des Karolingerreichs unübersehbar.

Auch kulturell trat im späten 9. Jahrhundert ein Niedergang ein, vor allem in Ostfranken, wo es zu einem spürbaren Rückgang der literarischen Produktion kam. Im Osten starb der letzte Karolinger Ludwig das Kind im Jahr 911; ihm folgte Konrad I. nach. Konrad war bemüht, Ostfranken zu stabilisieren, wobei er sich gegen den mächtigen Adel behaupten und gleichzeitig die Ungarn abwehren musste, die wenige Jahre zuvor ein Reich gegründet hatten. Am Ende erwies sich seine Herrschaft, die durchaus an karolingischen Traditionen orientiert war, als bloße Übergangszeit zu den Ottonen, die von 919 bis 1024 die ostfränkischen Könige stellten. In Westfranken regierten die Karolinger mit Unterbrechungen noch bis zum Tod Ludwigs V. 987, hatten jedoch schon zuvor ihre Macht weitgehend verloren. An ihre Stelle traten die Kapetinger, die anschließend bis ins 14. Jahrhundert die französischen Könige stellten. Allerdings war das französische Königtum zunächst weitgehend auf seinen Kernraum in der Île-de-France beschränkt und übte nur eine nominelle Oberherrschaft über die Machtbereiche selbstbewusster Herzöge aus.

Das Reich der Ottonen

Nach dem Tod des ostfränkischen Königs Konrad im Jahr 919 bestieg mit Heinrich I. das erste Mitglied des sächsischen Hauses der Liudolfinger („Ottonen“) den ostfränkischen Königsthron; sie konnten sich in der Folgezeit bis 1024 im Reich behaupten.[88] In der neueren Forschung wird zwar die Bedeutung der Ottonenzeit für die Ausformung Ostfrankens betont, sie gilt aber nicht mehr als Beginn der eigentlichen „deutschen“ Geschichte.[89] Der damit verbundene komplexe Prozess zog sich vielmehr mindestens bis ins 11. Jahrhundert hin.[90]

Heinrich I. sah sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert.[91] Die an karolingischen Mustern orientierte Herrschaftsausübung stieß an ihre Grenzen, zumal nun die Schriftlichkeit, ein entscheidender Verwaltungsfaktor, stark zurückging. Gegenüber den Großen des Reiches scheint Heinrich, wie mehrere andere Herrscher nach ihm, eine Form der konsensualen Herrschaftspraxis betrieben zu haben: Während er formal auf seinem höheren Rang bestand, band er die Herzöge in seine Politik durch Freundschaftsbündnisse (amicitia) ein und ließ ihnen in ihren Herzogtümern weitgehenden politischen Spielraum.[92] Schwaben und Bayern wurden dadurch in die Königsherrschaft Heinrichs integriert, blieben jedoch bis um das Jahr 1000 königsferne Regionen, in denen der Einfluss des Königtums schwach ausgeprägt war. Das Reich befand sich weiterhin im Abwehrkampf gegen die Ungarn, mit denen 926 ein Waffenstillstand geschlossen wurde. Heinrich nutzte die Zeit und ließ die Grenzsicherung intensivieren; auch gegen die Elbslawen und gegen Böhmen war der König erfolgreich. 932 verweigerte er die Tributzahlungen an die Ungarn; 933 schlug er sie in der Schlacht bei Riade. Im Westen hatte Heinrich den Anspruch auf das zwischen West- und Ostfranken umstrittene Lothringen zunächst 921 aufgegeben, bevor er es 925 gewinnen konnte. Noch vor seinem Tod im Jahr 936 hatte Heinrich eine Nachfolgeregelung im Rahmen einer „Hausordnung“ getroffen, so dass bereits 929/30 sein Sohn Otto als designierter Nachfolger gelten konnte und das Reich ungeteilt blieb.

In der Regierungszeit Ottos I. (reg. 936–973) sollte das Ostfrankenreich eine hegemoniale Stellung im lateinischen Europa einnehmen.[93] Otto erwies sich als energischer Herrscher. 948 übertrug er das wichtige Herzogtum Bayern seinem Bruder Heinrich. Ottos Herrschaftsausübung war allerdings nicht unproblematisch, denn er wich von der konsensualen Herrschaftspraxis seines Vaters ab. Bisweilen verhielt sich Otto rücksichtslos und geriet mehrfach in Konflikt mit engen Verwandten.[94] So agierte etwa Ottos ältester Sohn Liudolf gegen den König und stand sogar in Verbindung mit den Ungarn. Diese nutzten die Lage im Reich aus und griffen 954 offen an. Liudolfs Lage wurde unhaltbar und er unterwarf sich dem König. Otto gelang es, gegen die Ungarn eine Abwehr zu organisieren und sie 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld vernichtend zu schlagen. Sein Ansehen im Reich wurde durch diesen Erfolg erheblich gesteigert und eröffnete ihm neue Optionen. Im Osten errang er Siege über die Slawen, womit die elbslawischen Gebiete (Sclavinia) verstärkt in die ottonische Politik eingebunden wurden. Otto trieb die Errichtung des Erzbistums Magdeburg voran, was ihm 968 endgültig gelang. Ziel war die Slawenmission im Osten und die Ausdehnung des ostfränkischen Herrschaftsbereichs, wozu nach karolingischem Vorbild Grenzmarken errichtet wurden. Die erstarkte Stellung Ottos ermöglichte ein Eingreifen in Italien, das nie ganz aus dem Blickfeld der ostfränkischen Herrscher geraten war. Während des ersten Italienzugs 951 scheiterte sein Versuch, in Rom das westliche Kaisertum zu erneuern, wenngleich ihm italienische Adlige als „König der Langobarden“ huldigten. Er brach 961 wieder nach Italien auf und wurde am 2. Februar 962 in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt, im Gegenzug bestätigte er die Rechte und Besitzungen der Kirche. Das an die antike römische Kaiserwürde angelehnte westliche Kaisertum wurde nun mit dem ostfränkischen (bzw. römisch-deutschen) Königtum verbunden.[95] Außerdem wurden weite Teile Ober- und Mittelitaliens dem ostfränkischen Reich angegliedert (Reichsitalien). Allerdings erforderte eine effektive Beherrschung Reichsitaliens die persönliche Präsenz des Herrschers, eine Regierung aus der Ferne war in dieser Zeit kaum möglich. Dieses Strukturdefizit sollte auch seinen Nachfolgern noch Probleme bereiten.[96] Ein dritter Italienzug (966–972) erfolgte aufgrund eines päpstlichen Hilferufs, diente aber gleichzeitig der Absicherung der ottonischen Herrschaft. Im Inneren stützte sich Otto, wie generell viele frühmittelalterlichen Herrscher, für Verwaltungsaufgaben vor allem auf die Kirche. Beim Tod Ottos am 7. Mai 973 war nach schwierigen Anfängen das Reich konsolidiert und das Kaisertum wieder ein politischer Machtfaktor.

Ottos Sohn Otto II. (reg. 973–983) war bereits sehr jung 961 zum Mitkönig und 967 zum Mitkaiser gekrönt worden.[97] Im April 972 hatte er die gebildete byzantinische Prinzessin Theophanu geheiratet. Otto war selbst gleichfalls gebildet und wie bei seiner Ehefrau Theophanu galt sein Interesse auch geistigen Angelegenheiten. Im Norden wehrte er Angriffe der Dänen ab, während in Bayern Heinrich der Zänker (ein Verwandter des Kaisers) gegen ihn agierte und Unterstützung durch Böhmen und Polen erhielt. Die Verschwörung wurde aufgedeckt, doch erst 976 gelang die (vorläufige) Unterwerfung Heinrichs. Die Ostmark wurde von Bayern abgetrennt und den Babenbergern übertragen. Im Westen kam es zu Kampfhandlungen mit Westfranken (Frankreich), bevor 980 eine Übereinkunft erzielt werden konnte. Otto plante, anders als noch sein Vater, die Eroberung Süditaliens, wo Byzantiner, Langobarden und Araber herrschten. Ende 981 begann der Feldzug, doch erlitt das kaiserliche Heer im Juli 982 eine vernichtende Niederlage gegen die Araber in der Schlacht am Kap Colonna. Otto gelang nur mit Mühe die Flucht. Im Sommer 983 plante er einen erneuten Feldzug nach Süditalien, als sich unter Führung der Lutizen Teile der Elbslawen erhoben (Slawenaufstand von 983) und somit die ottonische Missions- und Besiedlungspolitik einen schweren Rückschlag erlitt. Noch in Rom starb der Kaiser am 7. Dezember 983, wo er auch beigesetzt wurde. In der mittelalterlichen Geschichtsschreibung wurde Otto II. aufgrund der militärischen Rückschläge und kirchenpolitischer Entscheidungen (so die Aufhebung des Bistums Merseburg) stark kritisiert, während in der modernen Forschung seine nicht leichte Ausgangslage berücksichtigt wird, ohne die militärischen Fehlschläge zu übersehen.

Die Nachfolge trat sein gleichnamiger Sohn an, Otto III. (reg. 983–1002), der noch vor dem Tod seines Vaters als nicht ganz Dreijähriger zum Mitkönig gewählt worden war.[98] Aufgrund seines jungen Alters übernahm zunächst seine Mutter Theophanu, nach deren Tod 991 dann seine Großmutter Adelheid von Burgund die Regentschaft. 994 trat Otto III. mit 14 Jahren die Regierung an. Der für seine Zeit hochgebildete Herrscher umgab sich im Laufe der Zeit mit Gelehrten, darunter Gerbert von Aurillac. Otto interessierte sich besonders für Italien. Streitigkeiten in Rom zwischen Papst Johannes XV. und der mächtigen Adelsfamilie der Crescentier waren der Anlass für Ottos Italienzug 996. Papst Johannes war jedoch bereits verstorben, so dass Otto seinen Verwandten Bruno als Gregor V. zum neuen Papst bestimmte, der ihn am 21. Mai 996 zum Kaiser krönte. Anschließend kehrte Otto nach Deutschland zurück. Gregor wurde jedoch aus Rom vertrieben, so dass Otto 997 erneut nach Italien aufbrach und den Aufstand Anfang 998 brutal niederschlug.[99] Der Kaiser hielt sich noch bis 999 in Italien auf und strebte im Zusammenspiel mit dem Papst eine kirchliche Reform an. Während dieser Zeit ist ein Regierungsmotto Ottos belegt: Renovatio imperii Romanorum, die Erneuerung des römischen Reiches, als dessen Fortsetzung man das mittelalterliche römisch-deutsche Reich betrachtete. Die Einzelheiten sind jedoch umstritten; eine geschlossene Konzeption ist eher unwahrscheinlich, weshalb die Bedeutung in der neueren Forschung relativiert wird.[100] Nach Gregors Tod machte der Kaiser Gerbert von Aurillac als Silvester II. zum neuen Papst. Beide Papsternennungen verdeutlichen die Machtverteilung zwischen Kaisertum und Papsttum in dieser Zeit. Otto knüpfte auch Kontakte zum polnischen Herrscher Bolesław I. und begab sich nach Gnesen.[101] Die nächsten Monate verbrachte der Kaiser in Deutschland, bevor er sich wieder nach Italien begab. 1001 brach in Rom ein Aufstand aus. Otto zog sich nach Ravenna zurück, beim erneuten Vormarsch nach Rom starb der Kaiser Ende Januar 1002. In den Quellen wird sein großes Engagement in Italien eher negativ bewertet; in der modernen Forschung wird betont, dass der frühe Tod Ottos eine abschließende Bewertung erschwert, da seine Politik nicht über Anfänge hinauskam.

Nachfolger Ottos III. wurde Heinrich II. (reg. 1002–1024), der aus der bayerischen Nebenlinie der Ottonen stammte und dessen Herrschaftsantritt umstritten war.[102] Heinrich II. setzte andere Schwerpunkte als sein Vorgänger und konzentrierte sich vor allem auf die Herrschaftsausübung im nördlichen Reichsteil, wenngleich er dreimal nach Italien zog. Auf seinem zweiten Italienzug 1014 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt. Im Süden kam es 1021/22 auch zu Auseinandersetzungen mit den Byzantinern, die letzten Endes ergebnislos verliefen und dem Kaiser keinen Gewinn einbrachten. Im Osten führte er vier Feldzüge gegen Bolesław von Polen, wobei es um polnisch beanspruchten Besitz und um Fragen der Ehre und Ehrbezeugung ging, bevor 1018 der Frieden von Bautzen geschlossen wurde.[103] Im Inneren präsentierte sich Heinrich als ein von der sakralen Würde seines Amtes durchdrungener Herrscher. Er gründete das Bistum Bamberg und begünstigte die Reichskirche, auf die er sich im Sinne des „Reichskirchensystems“ stützte, wenngleich in neuerer Zeit dieser Aspekt unterschiedlich bewertet wird. Einige Forscher betrachten Heinrichs diesbezügliches Vorgehen als realpolitisch motiviert; Heinrich habe über die Reichskirche geherrscht, mit ihr regiert und damit versucht, die Königsherrschaft zu intensivieren.[104] Sicher ist die enge Verzahnung von Königsherrschaft mit der Kirche im Reich. Damit erhoffte sich Heinrich wohl auch ein Gegengewicht zur Adelsopposition, die sich wiederholt gegen den König erhob, der seine Führungsrolle gegenüber den Großen im Reich betonte. Seine Regierungszeit wird sehr unterschiedlich bewertet; erst im Rückblick wurde er, von der Bamberger Kirche vorangetrieben, zu einem „heiligen Kaiser“ stilisiert und 1146 heiliggesprochen. Seine Ehe blieb kinderlos, statt der Ottonen traten die Salier die Königsherrschaft an.

Frankreich und Burgund

Wenngleich in Westfranken (Frankreich) die Karolinger formal noch bis 987 die Könige stellten, von der Regierungszeit einiger (durchaus durchsetzungsfähiger) Könige aus anderen Geschlechtern wie Odo abgesehen, hatten sie bereits zuvor den Großteil ihrer Macht eingebüßt.[105] Die Politik wurde im 10. Jahrhundert von den großen Adligen dominiert, wie z. B. von Herzog Hugo Magnus aus dem Hause der Robertiner. Der Gegensatz zwischen Karolingern und Robertinern war in dieser Zeit prägend. In der Spätphase der westlichen Karolinger geriet König Lothar sogar in Abhängigkeit von den mächtigeren Ottonen. Er versuchte sich militärisch davon zu lösen und unternahm Vorstöße nach Ostfranken, die aber erfolglos verliefen. 987 wurde der Robertiner Hugo Capet zum neuen König gewählt. Damit begann die Herrschaft der später nach Hugos Beinamen benannten Kapetinger.[106] Von Hugo Capet stammten alle späteren französischen Könige bis zur endgültigen Abschaffung des Königtums im 19. Jahrhundert in direkter männlicher Linie ab. Hugos Zeitgenossen nahmen seinen Regierungsantritt allerdings nicht als bedeutsame Zäsur wahr, als dauerhafter Dynastiewechsel erwies sich seine Erhebung erst später. Noch im selben Jahr erhob Hugo seinen Sohn Robert zum Mitkönig; er sollte seinem Vater 996 als Robert II. nachfolgen und bis 1031 regieren. Der Dynastiewechsel von 987 verlief aber nicht ohne Konflikte. Herzog Karl von Niederlothringen, ein karolingischer Königssohn, machte seinen Thronanspruch geltend. Er verbuchte einige Erfolge, bevor er durch Verrat in die Hände der Kapetinger fiel. Ein Umsturzversuch der Familie Blois im Jahr 993 scheiterte ebenfalls.

Die Kapetinger betonten die Sakralität ihrer Königswürde und das damit verbundene Ansehen (auctoritas). Den Kern der Königsherrschaft stellte die Krondomäne mit dem Zentrum Paris dar; der königliche Besitz wurde in den folgenden Jahrzehnten systematisch ausgebaut. Außerdem konnten die Kapetinger sich auf eine recht breite kirchliche Unterstützung verlassen. Die Durchsetzung der Königsherrschaft gelang jedoch nicht vollständig, denn die Großen des Reiches verkehrten mit den frühen Kapetingern auf einem relativ gleichen Niveau. Zwar waren sie zur Hof- und Heerfahrt verpflichtet, bisweilen kam es aber zu anti-königlichen Koalitionen. In mehreren Regionen konsolidierte sich die Fürstenherrschaft im frühen 11. Jahrhundert. Versuche Roberts II., die Königsmacht in herrschaftslos gewordenen Gebieten zu vermehren, waren nur im Herzogtum Burgund erfolgreich, während er etwa in den Grafschaften Troyes und Meaux scheiterte. Sein Sohn und Nachfolger Heinrich I. musste sich gegen das Haus Blois durchsetzen und unterhielt recht gute Verbindungen zu den salischen Herrschern. Außenpolitisch konnten die frühen Kapetinger keine Erfolge verbuchen; so scheiterte etwa der Versuch, Lothringen von den Ottonen zurückzugewinnen. Die französischen Könige waren aber bemüht, die Gleichrangigkeit ihres Reiches mit dem Imperium zu betonen. Im 12. Jahrhundert kam es zu Konflikten mit dem mächtigen Haus Plantagenet, das neben umfangreichem Festlandbesitz in Frankreich gleichzeitig bis ins Spätmittelalter die englischen Könige stellte. Erst unter Philipp II. August (reg. 1180–1223) gelang es den Kapetingern, die Oberhand zu gewinnen.

Das Königreich Burgund entstand während des Zerfalls des Karolingerreiches.[107] 879 wurde Boso von Vienne zum König von Niederburgund gewählt, sein Sohn Ludwig der Blinde erweiterte kurzzeitig den burgundischen Herrschaftsraum. Bereits vor Ludwigs Tod 928 zerfiel der niederburgundische Herrschaftsraum, wovon zunächst Hugo von Vienne, letztendlich aber Hochburgund profitierte. Dort war 888 Rudolf I. zum König gekrönt worden. Immer wieder kam es in der Folgezeit zu Spannungen mit dem örtlichen Adel; ein starkes Königtum konnte sich nie entwickeln, die Königsmacht blieb vielmehr regional begrenzt. Rudolf II., dessen Expansion nach Nordosten in den schwäbischen Raum 919 gestoppt worden war, knüpfte Kontakte zu den Ottonen. Er erkannte die ostfränkische Oberhoheit an und leitete die Vereinigung von Hoch- und Niederburgund ein (angeblich 933 vertraglich vereinbart, was allerdings in der Forschung teils bestritten wird[108]), doch starb er bereits 937. Sein Sohn Konrad konnte mit ottonischer Unterstützung seinen Herrschaftsanspruch auch in Niederburgund zur Geltung bringen. Die enge Anlehnung der burgundischen Rudolfinger an die Ottonen drückte sich im Erbfolgevertrag von 1016 aus, wovon die salischen Herrscher profitierten, die 1033 Burgund mit dem Imperium vereinigten.

Italien

Nach dem Ende Westroms 476 war es in Italien zunächst zu keinem kulturellen oder wirtschaftlichen Einbruch gekommen.[109] Unter der Gotenherrschaft Theoderichs (489/93 bis 526) erlebte das Land vielmehr noch einmal ein Aufblühen der spätantiken Kultur, wie an den Philosophen Boethius und Symmachus zu erkennen ist.[110] Theoderich zollte der senatorischen Elite Respekt und bemühte sich, im Einvernehmen mit den Römern zu herrschen. Er nutzte die Kenntnisse der senatorischen Führungsschicht in Italien und zog Römer für die Zivilverwaltung heran, trennte aber zivile und militärische Gewalt nach ethnischen Prinzipien auf. Seine Goten übten die Militärverwaltung aus und erhielten außerdem Land zugewiesen. Es scheint, als habe die Privilegierung der Ostgoten das Verschmelzen des römischen Adels mit der gotischen Führungsgruppe be- oder gar verhindert.[111] Nach Theoderichs Tod 526 kam es zu Thronwirren, wobei Ostrom die günstige Gelegenheit nutzte und in Italien intervenierte. Der anschließende Gotenkrieg (535–552) verwüstete die Halbinsel, die nun vorläufig wieder eine oströmische Provinz wurde.

Die unter ihrem König Alboin 568 nach Italien eingebrochenen Langobarden profitierten vom Zustand des erschöpften Landes und den nur wenigen kaiserlichen Besatzungstruppen.[112] Nur vereinzelt wurde den Eroberern Widerstand geleistet, so dass Mailand schon 569 fiel, Pavia jedoch erst 572. Die langobardische Eroberung von Ober- und Teilen Mittelitaliens erwies sich jedoch als verheerend für die Reste der antiken Kultur und die lokale Wirtschaft. Bereits in Cividale del Friuli hatte Alboin kurz nach Beginn der Invasion ein Dukat (Herzogtum) errichtet; diese Form der Herrschaftsorganisation (eine Zusammenführung spätrömischer Verwaltung und der langobardischen Militärordnung) sollte typisch für die Langobarden werden. Die Königsmacht verfiel nach der Ermordung Alboins 572 und der seines Nachfolgers Cleph 574, die langobardische Herrschaft zersplitterte in relativ selbstständige Dukate. Das Langobardenreich stand weiterhin unter hohem äußeren Druck. Erst angesichts einer Bedrohung durch die Franken wählten die Langobarden nach zehnjähriger Königslosigkeit 584 erstmals wieder Authari in diese Position. Die Oströmer/Byzantiner konnten zudem mehrere der Seestädte halten, außerdem Ravenna, Rom und Süditalien. Innenpolitisch blieben die Spannungen zwischen den zumeist arianischen Langobarden und den katholischen Romanen eine Belastung für das gegenseitige Verhältnis, wenngleich auch katholische Langobardenkönige herrschten. Erwähnenswert unter den Langobardenkönigen des 7. Jahrhunderts sind etwa Agilulf, unter dem die Langobarden wieder einige Erfolge erzielen konnten, und Rothari, der 643 die langobardischen Rechtsgewohnheiten systematisch sammeln und aufzeichnen ließ. Liutprand (reg. 712–744) wirkte ebenfalls als Gesetzgeber und konnte seine Macht sogar gegenüber den Duces von Spoleto und Benevent, den beiden südlichen langobardischen Herrschaften, zur Geltung bringen. Die Langobarden waren zu diesem Zeitpunkt endgültig katholisch geworden und traten wieder expansiv auf, so gegen Byzanz, und intervenierten auch in Rom. 774 schlugen die Franken König Desiderius und eroberten das Langobardenreich.