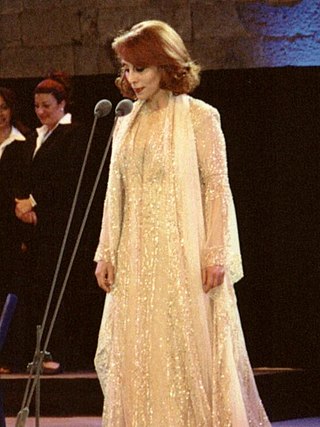

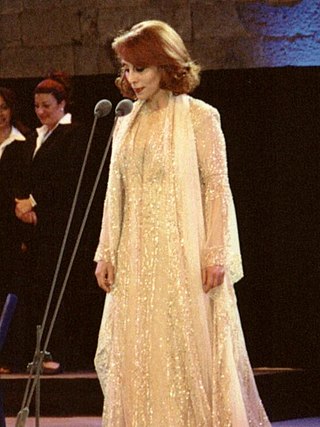

Fairuz

libanesische Sängerin Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Fairuz, oft Fairouz oder Fayr(o)uz (arabisch فيروز, DMG Fairūz; * 20. oder 21. November 1934[1] oder 20. oder 21. November 1935[2] im Verwaltungsdistrikt Chouf im Großlibanon als Nouhad Haddad / نهاد حداد / Nuhād Ḥaddād) ist eine libanesische Sängerin. Ihr Künstlername Fairuz bedeutet Türkis. Sie war in zahlreichen Filmen und Theaterstücken zu sehen und gilt als eine der bedeutendsten arabischen Sängerinnen und als Repräsentantin einer geeinten libanesischen Nation.

Fairuz wird oft als „Seele des Libanon“, Nationalsymbol, arabische Kulturbotschafterin oder sogar als Ikone der arabischen Welt bezeichnet.[3] Gemeinsam mit der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum gilt sie als eine der größten Stars der arabischsprachigen Welt; anders als Umm Kulthum, die 1975 starb, ist Fairuz eine lebende Legende.[3]

Leben und Karriere

Zusammenfassung

Kontext

Fairuz stammt aus einer christlich-arabischen Familie. Der Vater, Wadi‘ Haddad, ein Zimmermann, war assyrischer Christ aus Mardin und floh während des von den Jungtürken initiierten Völkermords an den syrischen Christen (1915–1917) in das Gebiet des späteren Libanon. Er heiratete Liza al Boustani, und sie bekamen vier Kinder. Fairuz wurde im südlich von Beirut gelegenen Chouf-Bezirk zur Zeit des französischen Großlibanon geboren. Im Jahr 1935 zog die Familie nach Beirut, wo Fairuz in Zokak el-Blat, einem Viertel der Altstadt, aufwuchs. Sommers besuchte sie ihre Großmutter in den Bergen. Später, als Musikerin, konnte Fairuz dank dieser Kindheitserfahrungen den dörflichen wie den großstädtischen Libanon gleichermaßen verkörpern.

Als Heranwachsende studierte sie am staatlichen Musikkonservatorium[3] und sang im libanesischen Rundfunkchor. Dort gab ihr der Komponist Halim al-Roumi den Kosenamen „Fairuz“, der ihr Künstlername wurde.[3] Im Jahr 1952 wurde eine Soloaufnahme von ihr veröffentlicht, das Lied Itab, das sie einem breiten Publikum bekannt machte. 1955 heiratete sie Assy Rahbani und bekam mit ihm vier Kinder, darunter Ziad Rahbani (* 1956, Musiker und Komponist) und Rima (* 1965, Fotografin und Regisseurin).

In Zusammenarbeit mit den Brüdern Mansour und Assy Rahbani wurde Fairuz zur Vorreiterin einer neuen Musikrichtung im Libanon, die westliche Einflüsse erkennen ließ und sich ägyptischen Vorbildern entzog, die nach der Lösung der arabischen Länder aus dem osmanischen Einflussbereich lange dominiert hatten. Sie mischten westliche, zuweilen russische oder lateinamerikanische Elemente mit klassisch arabischen Rhythmen zu einem modernen Orchestersound.[3]

Fairuz wurde zu einer der bedeutendsten Stimmen des arabischen Liedes. Ihre Lieder trafen den Nerv einer Zeit, in der viele arabische Länder nach dem Kolonialismus und der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 nach einer nationalen Identität und nationalem Selbstbewusstsein suchten.[3] Durch ihre Lieder über Palästina stieg Fairuz in der Ära des arabischen Nationalismus zu einer Ikone auf.[3]

„Wo vorher Volkslied und klassische arabische Musik noch streng getrennt waren, interpretierten [die Rahbanis und Fairuz] Folklore plötzlich auf klassizistische Weise und vertonten Gedichte berühmter Philosophen wie die ihres Landsmannes Khalil Gibran. Und wenn Fairuz dann mit gefühlvoller Stimme die Zeilen ‚Der Gesang ist das Geheimnis jeder Existenz‘ anstimmte, sang sie sich direkt in die Herzen ihrer Zuhörer“, hieß es dazu in einer Sendung des Deutschlandfunks zu ihrem 85. Geburtstag. „Ihre Lieder sprachen nicht nur Libanesen an, sondern sie sprachen die ganze arabische Welt an, weil sie sehr abstrakt sind“, sagt der Musikethnologe Mohcine Ait Ramdan.[4]

Im Jahr 1957 trat Fairuz erstmals beim internationalen Festival von Baalbek auf und wurde vom libanesischen Staatspräisdenten, Camille Chamoun, mit dem Cavalier-Preis ausgezeichnet. Zu ihren berühmtesten Liedern, die in den folgenden Jahrzehnten entstanden, zählen B'hibbak ya Lubnan (Ich liebe dich, oh Libanon), Habbaytak fi s-sayf (Ich liebte dich im Sommer), Sa'alouni n-nass (Die Leute fragten mich), Shayef el bahr shou kbir (Schau das Meer, wie weit), Sa'altak habibi (Ich fragte dich, mein Lieber), Ihkili ihkili an baladi (Erzähl mir, erzähl mir von meinem Land), Li Beirut (Für Beirut), Zourouni (Besucht mich).

Fairuz nahm über 1.000 Lieder und 80 Musikalben auf, die sich – ob als Kassette, Schallplatte oder CD – über 150 Millionen Mal verkauften, und sie hat bis heute Millionen von Fans.[3]

Ihre Musikaufnahmen wurden im Nahen Osten als Langspielplatten und in hohen Auflagen auch als Musikkassetten verbreitet. Ihre Plattenfirma war meist die 1955 von dem libanesischen Pianisten und Produzenten Abdallah Chahine gegründete Voix de L'Orient.[5] Zwischen 1957 und 1977 trat Fairuz in jährlich neuen Singspielen unter anderem beim Festival von Baalbek und ab 1967 regelmäßig im Picadilly-Theater in Beirut sowie immer wieder auch in der syrischen Hauptstadt Damaskus auf und gab vielbeachtete Konzerte nicht nur in nahezu allen Ländern der arabischen Welt, sondern auch im westlichen Ausland (unter anderem in Paris, London, Athen, New York und Südamerika).

Während des libanesischen Bürgerkriegs (1975–1990) trat Fairuz selten öffentlich in Erscheinung, um als syrisch-orthodoxe Christin nicht für politische Zwecke vereinnahmt zu werden. Sie weigerte sich, aus ihrem Land zu fliehen, und blieb in der Hauptstadt Beirut, einer damals zwischen verschiedenen Bürgerkriegsparteien geteilten Stadt.[3][3][3] Ihre Beliebtheit hat diese Zurückhaltung noch gesteigert. Als sie 1994 nach über 15 Jahren wieder in ihrem Land sang, trat sie auf dem Märtyrerplatz im Zentrum Beiruts auf, an der ehemaligen Frontlinie zwischen Ost- und Westbeirut.[3][3]

Die Festivaltradition im Libanon lebte nach dem Bürgerkrieg wieder auf; neben dem Festival in der antiken Ruinenstätte Baalbeks, bei dem Fairuz nochmals 1998 und 2006 gastierte, wird seit 1985 jeden Sommer das Beiteddine-Festival im Hof des Palastes des gleichnamigen Ortes im Chouf-Gebirge nahe Beirut veranstaltet, zu dessen Entwicklung und Popularität Fairuz insbesondere in den Anfangsjahren beitrug.

Nach dem Bürgerkrieg und dem Tod ihres Mannes arbeitete Fairuz mit ihrem Sohn, dem Musiker Ziad Rahbani. Ihre Musik zeigte seitdem oft in noch größerem Umfang als zuvor europäische und lateinamerikanische Einflüsse. Als neunundneunzigstes Musikalbum veröffentlichte Fairuz im Jahr 2000 Eh fi amal (Ja, es gibt Hoffnung), das durch vom Jazz geprägte Arrangements auffällt, während der Gesang weiterhin arabischen Mustern folgt. 2017 erschien ihr letztes Album, Bebalee (In meinen Gedanken), das arabische Coverversionen einiger internationaler Hits (u. a. von Gilbert Bécaud und John Lennon) enthält.

Fairuz nahm zahlreiche Ehrungen entgegen, darunter von mehreren französischen Staatspräsidenten den Ordre des Arts et des Lettres 1988 (von François Mitterrand), den Titel eines Ritters der Ehrenlegion 1998 (von Jacques Chirac) und den Titel eines Kommandeurs der Ehrenlegion 2020 (von Emmanuel Macron).[6] Als Macron nach der Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 in den Libanon reiste, besuchte er noch vor dem Ministerpräsidenten Fairuz, „um den politischen Tonfall zu ändern“, wie die britische Tageszeitung The Guardian titelte.[3][3] Sie repräsentiere für ihn „einen Libanon, auf den viele warten, eine Sehnsucht, die viele haben“, sagte Macron.[3][3]

Das Lied Li Beirut, ein Liebeslied an ihre vom Krieg geplagte Stadt nach einer Melodie aus dem Concierto de Aranjuez des Komponisten Joaquín Rodrigo, dröhnte bei den Massenprotesten 2019 aus den Lautsprechern, erklang nach der Hafen-Explosion 2020 bei den Aufräumarbeiten auf den Straßen und wird jedes Jahr beim zivilgesellschaftlichen Protest für die Aufklärung dieses traumatischen Vorfalls gespielt: „An Beirut, von meinem Herzen ein Friedensgruß an Beirut.“[3]

Nach dem Einfakll israelischer Truppen in den Südlibanon 2024 sendete das öffentlich-rechtliche Hörfunkprogramm Radio Liban in nahezu jeder Sendestunde ein oder mehrere Lieder aus dem reichhaltigen Repertoire von Fairuz, insbesondere solche, die den Libanon und seine Geschichte besingen.

Frédéric Mitterrand produzierte 1998 eine TV-Dokumentation über Fairuz für die Sendereihe Music Planet auf arte.

Heute lebt Fairuz in Rabieh, einem nördlichen Vorort von Beirut.

Obwohl Fairuz seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich auftritt, ist sie weiterhin in den Medien präsent: Ihre Lieder laufen täglich in zahlreichen Hörfunkprogrammen der arabischsprachigen Welt und erfreuen sich in der libanesischen Diaspora großer Beliebtheit.[3] Ihr Körper, ihre Sinne, ihr Herz und Verstand verneigten sich vor der „Kehle dieser unsterblichen Frau“, schrieb die libanesische Zeitung An-Nahar 2024 zu ihrem Geburtstag. „Wir werden dich weiter lieben, bis die Welt gerettet ist.“[3]

Diskografie

Songs (Auswahl)

|

|

Singspiele

Zusammenfassung

Kontext

Beinahe jährlich brachten bis zum Bürgerkrieg die Brüder Rahbani Singspiele heraus, die unter anderem beim internationalen Festival von Baalbek aufgeführt wurden und in denen Fairuz eine Hauptrolle spielte. Die Texte und die Musik stammten von den Brüdern Rahbani, die auch die Produzenten waren. Die bekanntesten Partner von Fairuz bei den Aufführungen waren Wadi al Safi, Nasri Shamseddine und William Haswani. Oft traten auch junge Talente in den Stücken in Erscheinung, die später eine eigene Karriere verfolgten.

Bei den Singspielen handelte es sich weder um Operetten noch um Musicals im europäischen Sinne, die dem Beispiel der Oper folgend neben Soloarien zahlreiche dialogisch angelegte Duette enthalten. In den Singspielen mit Fairuz wechselten sich vor allem Solopartien mit Chören und volkstanzartigen Einlagen ab.

Zu den arabischsprachigen Originaltiteln der Singspiele sind im Folgenden englische Übersetzungen vermerkt, die zumeist so auf den Schallplatten und CDs erschienen; daneben die deutsche Übersetzung.

- Ayyam al hassad (Days of Harvest – Erntetage, 1957)

- Al urs fil qarya (The wedding in the village – Die Dorfhochzeit, 1959)

- Al Ba'albakiya (The girl from Baalbeck – Das Mädchen aus Baalbeck, 1961)

- Djisr al Amar (The bridge of the moon – Die Mondbrücke, 1962)

- Awdet al askar (The return of the soldiers – Die Rückkehr der Soldaten, 1962)

- Al layl wal qandil (The night and the lantern – Die Nacht und die Laterne, 1963)

- Biyya'el khawatem (Rings for sale – Der Ringverkäufer, 1964). Unter dem Titel Der Ringverkäufer wurde das Stück im ZDF gezeigt.

- Ayyam Fakhreddine (The days of Fakhreddine – Die Tage des Fakhir Eddine, 1966)

- Hala wal Malik (Hala and the King – Hala und der König, 1967)

- Ash shakhs (The person – Die Person, 1968–1969)

- Djibal al Sawwan (Sawwan mountains – Die Sawwan-Berge, 1969)

- Ya'ish ya'ish (Long live, long live – Langes Leben, langes Leben, 1970)

- Sah an nawm (Did you sleep well? – Hast du gut geschlafen?, 1970–1971)

- Nass min wara (People made out of paper – Die Wesen aus Papier, 1971)

- Naturit al mafatih (The guardian of the keys – Die Wächterin der Schlüssel, 1972)

- Al mahatta (The Station – Die Bahnstation, 1973)

- Qasidit hubb (A poem of Love – Ein Liebesgedicht, 1973)

- Lulu (Lulu – Die Perle, 1974)

- Mais al Rim (1975)

- Petra (Die alte Stadt Petra, 1977–1978)

Literatur

- Ines Weinrich: Fayrūz und die Brüder Raḥbānī. Musik, Moderne und Nation im Libanon. Ergon Verlag, Würzburg 2006, ISBN 3-89913-538-5.

- Christopher Stone: Popular culture and nationalism in Lebanon : the Fairouz and Rahbani nation. Routledge, London 2008, ISBN 978-0-203-93932-1.

- Issa Dima: Fairouz and the Arab diaspora: music and identity in the UK and Qatar. I. B. Tauris, London e. a. 2023.

Weblinks

Commons: Fairuz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- FairuzOnline, The Web site officially celebrating Fairuz (englisch)

- Ali Jihad Racy: Legacy of a Star. Al Mashriq

- Fairouz. Our ambassador to the Stars. Al Mashriq (mehrere Artikel zur Biografie)

- Fairuz bei Discogs

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.