Loading AI tools

Die Pythagoras-Morde (im spanischen Original Crímenes imperceptibles) ist ein 2003 erschienener Kriminalroman des argentinischen Schriftstellers und Mathematikers Guillermo Martínez. Der mit dem Premio Planeta für Argentinien ausgezeichnete Roman handelt von einer Serie mysteriöser „unsichtbarer Morde“ (so der Originaltitel) in der englischen Universitätsstadt Oxford. Die englische Buchausgabe und die Verfilmung von 2008 lehnten sich an den Handlungsort an (The Oxford Murders). Dem folgte auch die deutsche Neuedition unter dem Titel Die Oxford-Morde, die 2020 zusammen mit dem Nachfolgeband Der Fall Alice im Wunderland auf den Buchmarkt kam.[1]

Der Protagonist und Ich-Erzähler, ein 22-jähriger argentinischer Mathematikstudent, kommt als Stipendiat an die Universität Oxford. Die vier Wochen des sorglosen Einlebens enden abrupt, als er, zusammen mit dem von ihm verehrten Mathematiker Arthur Seldom, seine Wirtin tot vorfindet – ermordet. Inspektor Petersens Verdacht fällt zunächst auf Beth, ihre Enkelin und Alleinerbin. Seldom jedoch, ein Freund der Familie, sagt aus, er habe eine Nachricht erhalten, die ihm die Tat – als „Nummer eins in einer Reihe“ – angekündigt habe, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Beth bereits bei einer Orchesterprobe weilte.

Fortan steht daher ein potenzieller Serienmörder im Fokus des Ermittlertrios, das der Inspektor und beide Mathematiker zeitweilig bilden. Tatsächlich lassen „Nummer zwei und drei“ nicht lange auf sich warten; Opfer sind, wie im ersten Fall, betagte und gebrechliche Menschen. Zuerst trifft es, fast unbemerkt, einen bettlägerigen Patienten im örtlichen Krankenhaus, und dann in aller Öffentlichkeit den Perkussionisten von Beths Orchester während eines Konzerts, bei dem auch das „Trio“ zugegen ist. Merkwürdigerweise handelt es sich wieder um fast „unsichtbare Morde“ (so der Romantitel im Original); nach unnatürlichen Todesursachen hätte man womöglich gar nicht gesucht, wären Seldom nicht erneut Begleitnachrichten zugegangen.

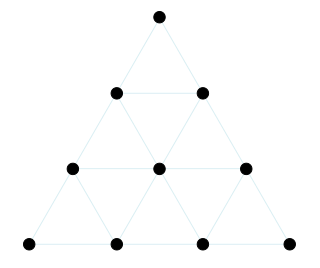

Immerhin tritt darin nun ein Muster zutage. Die bisherigen drei Symbole – Kreis, Fisch, Dreieck – verweisen auf die Pythagoräer und lassen als viertes eine Tetraktys erwarten. Petersen entscheidet sich daraufhin, gemeinsam mit der Polizeipsychologin, für eine neue Strategie. Da sie sich den Täter als einen Mathematiker vorstellen, der sich als verkanntes Genie fühlt und mit seiner Mordserie eine allseits anerkannte Koryphäe (Seldom) herausfordert, wollen sie ihm – durch einen prominent platzierten Zeitungsartikel, der ihm überragende Intelligenz attestiert – den „Triumph“ verschaffen, den er vermeintlich ersehnt, in der Hoffnung, ihn so zu befrieden und die Mordserie zu stoppen. Das misslingt. Nur wenige Tage später sind zehn tote Kinder zu beklagen, als ein Schulbus von einer Brücke stürzt – bewusst herbeigeführt durch den Fahrer, den man auch eindeutig identifiziert als Absender einer warnenden Nachricht mit einer Tetraktys.

Seine Tötungsabsicht erklärt sich aus seinem offenkundigen Motiv: Er will seiner todkranken Tochter zu einer Spenderlunge verhelfen. Das glückt. Da er zudem selbst bei dem „Unfall“ stirbt, gewollt oder nicht, ist der Fall für die Polizei an diesem Punkt abgeschlossen. Nicht so für den Protagonisten. Er ahnt, dass hinter den ersten drei Fällen etwas ganz anderes stecken könnte. Seldom bestätigt ihm dies: Nur der erste Todesfall war Mord, begangen durch Beth, die sich hilfesuchend an ihn, Seldom, als ihren möglichen leiblichen Vater, gewandt habe; um die Fiktion eines Serientäters aufzubauen, habe er daraufhin zwei Morde vorgetäuscht, die gar keine waren, müsse aber nun damit leben, dass er indirekt Schuld trägt an dem durch einen Trittbrettfahrer herbeigeführten Tod von elf Menschen. – Seldoms Geständnis behält der Protagonist für sich; erst nach dessen Tod, so die einleitenden Worte des Romans, gibt er es preis.

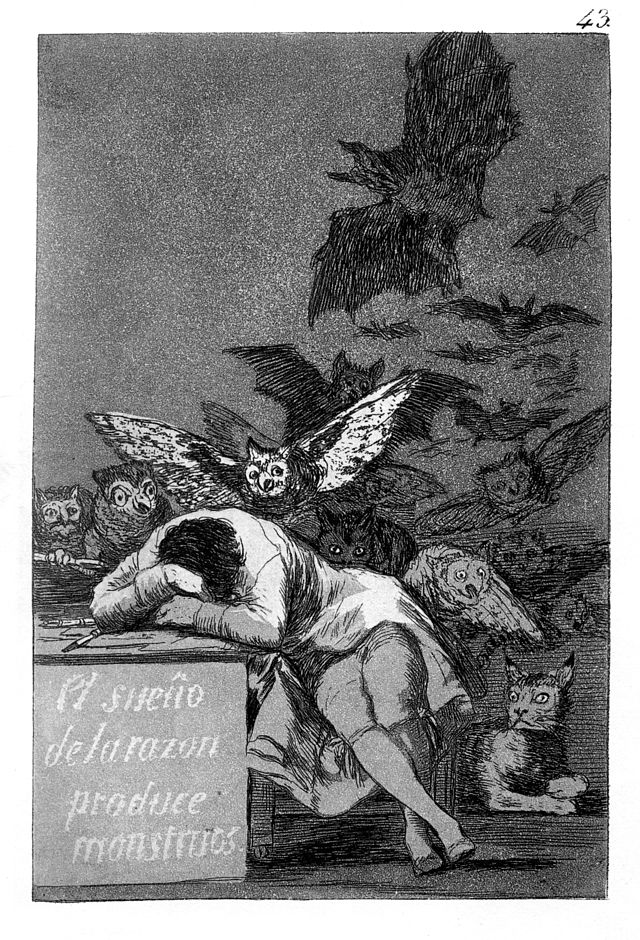

Eltern, die bereit sind, für den Schutz ihrer Kinder alles zu tun – das ist sowohl das zentrale literarische Leitmotiv des Romans als auch das wichtigste kriminelle Tatmotiv. Im Fall des Kindermörders erreicht die durch seinen Schutzinstinkt ausgelöste kriminelle Energie zweifellos ein monströses Ausmaß: Er lässt zehn (fremde) Kinder in den Tod gehen, um eines (sein eigenes) zu retten. Es gäbe daher gute Gründe, ihn auch als Monstrum zu zeichnen. Das tut der Autor nicht. Er konstruiert – um dessen Handeln zu beglaubigen, nicht zu rechtfertigen – eine in der Tat außergewöhnliche Konstellation: Der Vater hat nur diese eine Tochter, die sterbenskrank ist und eine Spenderlunge bräuchte, was schon zwei Mal verweigert wurde, und deren Lebensuhr nun dramatisch abläuft; er ist außerdem Witwer, offenbar völlig isoliert, verzweifelt und auf ihre Rettung fixiert, und diese an sich schon extreme Lage spitzt Martínez noch weiter zu: Im Zuge seiner Antike-Lektüre gerät der Mann in den Bannkreis der von den Pythagoräern angeblich vertretenen Theorien und Praktiken in Bezug auf Kinder mit Down-Syndrom und, als Fahrer eines Schulbusses mit solchen Kindern (!), in eine tägliche Versuchung – eine Versuchung, der er schließlich erliegt, als er in der Zeitung liest, dass ein Serienmörder am Werk ist, in dessen Muster die Tat, die ihm vorschwebt, exakt passt...

Angesichts dessen ist es nachvollziehbar, dass selbst der Inspektor zu einem milden Urteil über den (vermeintlichen) Serienmörder neigt und, als Vater einer Tochter, einräumt, man könne nie wissen, „wozu man für ein Kind fähig ist“.[2] Dabei ahnt er nicht, dass sein Gegenüber – Seldom – derjenige ist, den er eigentlich sucht und der aus dem gleichen Motiv heraus straffällig geworden ist. Dessen Straftat besteht in der Vertuschung eines Mordes; zum Serienmörder wird er nicht, er fingiert nur einen solchen. Seine beiden „Opfer“ sterben eines natürlichen Todes, bevor er aktiv wird: bei dem Krankenhauspatienten, indem er eine Injektion vortäuscht, und bei dem Musiker, indem er improvisiert – er nutzt, wie nach ihm der Busfahrer, eine sich überraschend bietende Chance, denn eins der Instrumente des toten Perkussionisten ist die Triangel, perfekt passend zu dem Dreieck, das als mathematisches Symbol an der Reihe ist. Das Motiv nun, das Seldom antreibt, Beths Mord zu decken, scheint in gleicher Weise „einfach“ wie das des Busfahrers, ist aber auf seine Art nicht weniger diffizil. Seldoms Verbundenheit mit Beths Eltern rührt daher, dass er und seine erste Frau mit ihnen in jungen Jahren eng befreundet waren. Ein Autounfall, den Seldom als Einziger der vier überlebte, setzte dem ein Ende. Dass sich allein daraus zwischen ihm und Beth eine Art Vater-Tochter-Beziehung entwickelte, ist naheliegend. Pikanterweise ist sie vielleicht sogar eine biologische; Beth scheint bestimmte Signale, die von ihrer Mutter ausgingen, so zu deuten; allerdings fiel darüber, laut Seldom, zwischen keinem der Beteiligten je ein Wort – bis zu dem Moment, als Beth ihn schriftlich um Hilfe anfleht, mit dem Schlusswort „Papa“, von ihr als „Trumpfkarte“ gespielt und von ihm aufgegriffen.

Das von Seldom als taktischer Schachzug empfundene Vorgehen zeigt, dass es auch Fälle gibt, bei denen es stark von den Kindern abhängt, was Eltern für sie zu tun bereit sind; je größer oder subtiler der Druck, umso größer die potenzielle Bereitschaft zu handeln, sogar kriminell. Zugleich nimmt das die Kinder mit in die Verantwortung, zumindest moralisch; das gilt umso mehr, wenn sie, wie Beth, selbst schon Erwachsene sind. Dass sie mit ihren 28 Jahren gerade in diesem Punkt ziemlich unreif wirkt, zeigt eine Äußerung von ihr, die für den Protagonisten letztlich zu einem Schlüsselsatz für sein Verständnis des Ganzen wird. Sie betrifft ein auf der Straße verunfalltes, auf monströse Weise entstelltes Wesen, von dem er vermutet, dass es sich um ein Eltern- und ein Jungtier handelt. Als er zum wiederholten Mal an ihm vorbeikommt, diesmal in Begleitung von Beth und ihrem Freund, meint dieser, es sei ein Opossum, und Beth ergänzt, das Junge sei wohl aus dem Beutel gefallen und die Mutter instinktiv ihm nach gesprungen: „Ein Opossum tut alles, um seine Jungen zu retten.“[3] In Frage gestellt wird ihre Behauptung von ihren Begleitern nicht. Das wäre aber durchaus berechtigt. Ein Grund mehr also für die Einschätzung, dass Beth die Realität gern nach ihrem Gutdünken interpretiert. Letztlich könnte das auch ihr Tatmotiv erhellen. Von ihm erfährt man nämlich nur, dass sie ihre Großmutter, die „Hexe“, gehasst habe. Erzählerisch beglaubigt wird das nicht. Das kann ein Versäumnis des Autors sein, aber auch Absicht. Trifft Letzteres zu, macht sie das vollends zu einer Kontrastfigur: Anders als für die beiden Mathematiker, ist für sie Wahrheitsfindung ein Akt persönlicher Willkür.

Die Oxford-Morde sind definitiv ein Roman; der Plot ist frei erfunden, fast alle handelnden Personen ebenfalls. Der Realität entlehnt sind hingegen die meisten Schauplätze, ebenso wie beispielsweise die Figur des einhändigen argentinischen Magiers René Lavand, dessen Auftritt ein ganzes Kapitel gewidmet ist. Zur Realgeschichte gehört auch der 23. Juni 1993, als Andrew Wiles im benachbarten Cambridge erstmals seinen Beweis des Großen Fermatschen Satzes präsentierte – ein wissenschaftliches Großereignis, das Martínez zwar nicht direkt schildert, aber für seinen Plot sinn- und effektvoll zu nutzen versteht. Gut möglich, dass dies auch einer der Hauptgründe war, warum er seinen Protagonisten nicht schon zehn Jahre früher nach Oxford schickt, zur gleichen Zeit nämlich, als er selbst dort weilte. Davon abgesehen sind die biografischen Eckdaten von Autor und Ich-Erzähler so weitgehend identisch, dass er sehr wohl als sein Alter Ego gelten kann.

Wenn die Kritik Martínez eine „gelungene Mischung aus Mathematik und rätselhaften Morden“[4] bescheinigt, dürfte auch das zu einem Gutteil der geglückten Symbiose von Realität und Fiktion zu verdanken sein. Exemplarisch hierfür seine Figur des Mathematik- und Logikprofessors Arthur Seldom. Anders als seine Berufskollegen aus der realen Welt – von Pythagoras über Fermat bis Heisenberg, Gödel, Wittgenstein, Turing und Wiles –, die alle im Buch eine mehr oder weniger große Rolle spielen, handelt es sich bei Seldom natürlich um eine erdachte Person. Auch sein Werk ist fiktiv. Aber es fußt auf dem seiner Vorgänger. Und vor allem verbindet es sich organisch mit dem erzählten Kriminalfall. Die Fiktion verhilft also zu einem tieferen Verständnis der Realität und sei es auch „nur“ die der mathematischen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Wissenschaften.

Mehr als einmal bekennt Seldom sich gegenüber dem Protagonisten zu dem, was er seine „Urangst“ nennt. Seit seiner Jugend befürchtet er nämlich, dass aus seinen Vorstellungen und Überlegungen Wirklichkeit werden könnte. Deshalb habe er sich der Mathematik verschrieben. Aber auch die Zuflucht zu einer „Welt, die mit der Realität nichts zu tun hat“, habe ihn nicht dauerhaft vor Unglück bewahrt. Sein stets wiederkehrendes Dilemma sei dies: „Stellt man eine Hypothese über die reale Welt an, bringt man unwillkürlich und irreversibel ein aktives Element in sie ein, das stets seine Folgen haben wird.“[6] Martínez überlässt es an dieser Stelle dem Leser, selbst Bezüge zur Welt der Wissenschaften herzustellen. Die vor allem mit der Entwicklung der Quantenphysik neu verstandene und definierte Rolle des „Beobachters“, der die Wirklichkeit nicht hinreichend genau beschreiben kann, ohne sie zu verändern, bietet sich hier förmlich an.

Seldoms „Hypothese über die reale Welt“, die ihn „aktiv“ in den vorliegenden Kriminalfall verwickelt, beginnt mit einem ganz bestimmten Kapitel seines Opus magnum, einem Werk über Logik: dem, worin er sich mit Kriminalistik, speziell mit Serienmorden beschäftigt. Das hat „seine Folgen“. Zunächst einmal in der öffentlichen Wahrnehmung, die sich auf dieses Kapitel kapriziert. Dann, als er sich seiner eignen Theorien bedient, um Böses von einem Menschen abzuwenden – ohne zugleich einem anderen damit zu schaden. Doch auf Dauer kann er, realistischerweise, die reale Welt nicht kontrollieren. Weder kann er dem Inspektor vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, ohne Gefahr zu laufen, sich selbst zu verraten, noch kann er verhindern, dass ein Anderer seine Theorien als Blaupause nutzt, und das ohne die moralischen Wertmaßstäbe, die er selbst sich auferlegte... Im Epilog schließlich, der eine ironische Schlusspointe setzt, muss auch der Protagonist noch die Erfahrung machen, dass ein in seinem Fall wirklich harmloser Satz „seine Folgen“ in der Realität haben kann.

Marcus du Sautoy äußerte sich nach Erscheinen der englischsprachigen Ausgabe in The Guardian so:

„Die Mischung aus Mathematik und rätselhaften Morden ergibt einen starken Cocktail. Die Oxford-Morde sind nicht der erste Thriller, der beides vereint, aber einer der ersten, dem das gelingt.“

– The Guardian[7]

Marcus Müntefering urteilt aus heutiger Sicht auf Spiegel online wie folgt:

„Die Oxford-Morde [...] war gleichzeitig Rätsel- und Meta-Krimi, der mathematische Theorien mit Ermittlungsarbeit kurzschloss und mit einer Pointe endete, die zu den kühnsten in der Literaturgeschichte gehört. Sie basierte zugleich auf der Heisenbergschen Unschärferelation wie auf Wittgensteins Untersuchungen des Problems des Regelfolgens. Wenn man so will, verwandelte Martínez Wittgensteins berühmten Satz „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ in „Wer nicht sprechen soll, der muss zum Schweigen gebracht werden“.“

– Spiegel online[8]

- 2003: Premio Planeta für Argentinien

- Guillermo Martínez: Crímenes imperceptibles. Booket 2006. ISBN 978-987-580-157-8 (spanisch)

- Guillermo Martínez: The Oxford Murders. Abacus 2006. ISBN 978-0-349-11723-2 (englisch)

- Guillermo Martínez: Die Pythagoras-Morde. Eichborn, Frankfurt am Main 2005. ISBN 3-8218-0950-7

- Guillermo Martínez: Die Oxford-Morde. Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln 2020. ISBN 978-3-8479-0047-4

- Gustavo Gandini: Crímenes imperceptibles. Prezi, 19. Juni 2014 (Grafische Analyse spanisch)

- Diego Fischerman: La muerte y la fórmula. , pagina12, 23. November 2003 (Rezension spanisch)

- Marcus du Sautoy: Murder by Numbers. The Guardian, 5. Februar 2005 (Rezension englisch)

- Sylvia Staude: Alice im Fotostudio des Herrn Dodgson. Frankfurter Rundschau, 18. Juni 2020 (Martínez’ beide Oxford-Krimis im Vergleich)

- Die „Oxford-Krimis“ (Gemeinsamkeiten mit Martínez’ zweitem „Oxford-Krimi“, Der Fall Alice im Wunderland)

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.