Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Demografie Deutschlands

Überblick über die Demografie in Deutschland Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Remove ads

Die Demografie Deutschlands betrachtet die Wirkung natürlicher und künstlicher Veränderungsfaktoren auf die Bevölkerung in Deutschland. In der Wissenschaftsdisziplin Demografie werden die Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung beobachtet, beschrieben, Statistiken auch grafisch aufbereitet und nach Erklärungen für längerfristige Veränderungen gesucht. Nach den neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes beträgt die Einwohnerzahl Deutschlands 83.555.478 (30. September 2023).[1]

Deutschland ist damit nach Russland das zweitbevölkerungsreichste Land Europas und (Stand 2025) das 19.bevölkerungsreichste Land der Welt.[2]

Die Geburtenziffer sinkt und wurde im Jahr 2023 mit 1,35 angegeben, was weit unter der Ersatzrate von 2,1 liegt.[3]

Mit nur 677.000 Geburten im Jahr 2024 wurde, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der fünftniedrigsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung erreicht.[4]

Deutschlands Geburtenziffer ist seit 1960 von 2,4 auf 1,35 gesunken, was dem Trend entspricht, der in den OECD-Staaten verzeichnet wird. Im Zeitraum von 1960 bis 2022 halbierte sich die Geburtenziffer pro Frau in den OECD-Staaten und sank von durchschnittlich 3,3 auf rund 1,5 Kinder pro Frau.[3][5]

Wegen der niedrigen Geburtenrate gab es in Deutschland seit 1972 in jedem Jahr mehr Sterbefälle als Geburten,[6] was bedeutet, dass 2022 das 51. Jahr in Folge war, in dem die deutsche Bevölkerung ohne Zuwanderung zurückgegangen wäre. Es ist das einzige Land der Welt, das einen solchen langfristigen natürlichen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Der Rückgang wurde durch die Zuwanderung etwas abgemildert: 2022 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei 28,7 %.[7] Zu dieser Kategorie zählen Ausländer, Eingebürgerte, Spätaussiedler aus Osteuropa und deren Kinder.

Bis zum frühen 20. Jahrhundert war Deutschland auch ein starkes Auswandererland mit 5 Millionen Menschen, die allein aus Deutschland in den Grenzen des Kaiserreichs im 19. Jahrhundert in die USA auswanderten, und mehr als zwei Millionen im 20. Jahrhundert.

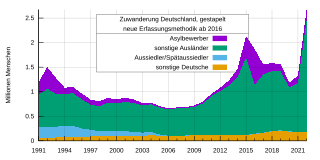

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Einwanderung die Auswanderung zu überwiegen, da etwa 14 Millionen ethnische Deutsche aus den ehemaligen Ostprovinzen des Reiches und anderen Gebieten Osteuropas vertrieben wurden, von denen etwa 12 Millionen in das heutige Deutschland und mehrere Hunderttausend nach Österreich und in andere Länder gelangten, wobei mehrere Hunderttausend starben. Nach 1950 repatriierten weitere 4,5 Millionen ethnische Deutsche aus Osteuropa, insbesondere gegen Ende des Ostblocks und vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, Polen und Rumänien.[8][9]

Die massive Zuwanderung nach Westdeutschland begann in der Zeit des Wirtschaftswunders von den 1950er bis Anfang der 1970er Jahre, als Deutschland einen Arbeitskräftemangel hatte und Südeuropäer aus Ländern wie der Türkei, Italien und Spanien vorübergehend als Gastarbeiter einließ (dazu wurden Anwerbeabkommen mit der Türkei, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und weiteren Staaten geschlossen). Die Liberalisierung der Gastarbeitergesetzgebung ermöglichte es vielen, in Westdeutschland zu bleiben und sich ein Leben aufzubauen.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zerfiel der Ostblock und dann die Sowjetunion; viele deutschstämmige Bürger von Ostblockstaaten (Spätaussiedler) migrierten nach Deutschland. Eine weitere große Einwanderungswelle ereignete sich, als viele Menschen vor den Jugoslawienkriegen und vor dem Bosnienkrieg (alle im ehemaligen Jugoslawien) flohen. Zugleich kamen viele Menschen aus der Türkei und beantragten in Deutschland Asyl.

Die nächste große Einwanderungswelle begann nach der Osterweiterung der Europäischen Union im Jahr 2011, als Osteuropäer nun ohne Visum in Deutschland leben und arbeiten durften. Deutschland hat 2015/16 eine hohe Zahl von Flüchtlingen auf der Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg, aber auch anderen Konflikten im Irak und in Afghanistan aufgenommen: 476.649 Asylsuchende im Jahr 2015, 745.545 im Jahr 2016 und danach rückläufig.[10]

Russische Streitkräfte begannen am 24. Februar 2022 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und verursachten damit eine große Flucht- und Migrationswelle. Deutschland verzeichnete 2022 allein aus der Ukraine eine Nettozuwanderung von 962.000 Menschen.[11]

Remove ads

Überblick

Zusammenfassung

Kontext

Die Geburtenrate der deutschen Bevölkerung befindet sich seit den 1970er Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau; im Jahr 2015 betrug der Sterbeüberschuss 187.625 Personen.[12] Dem stand im selben Jahr ein Zuwanderungsgewinn von 1.139.402 Personen gegenüber, so dass die Bevölkerung zahlenmäßig um 951.777 Personen zunahm.[13] Als eine der gegenwärtigen Herausforderungen wird wegen der niedrigen Geburtenrate die Orientierung zu einer familienfreundlichen, kinder- und nachwuchsfördernden Gesellschaft mit Mehrkindfamilien gesehen (Pronatalismus). Bei einer Fortsetzung sehr niedriger Geburtenraten, wie in den vergangenen vier Jahrzehnten, werden für Deutschland große soziale, ökonomische und geopolitische Problemstellungen vorhergesagt.[14]

Die Binnen- und die Auswanderungsbewegungen waren im Jahrzehnt 2000 bis 2010 sehr unterschiedlich. De facto ist insgesamt ein Gleichstand mit den Vorjahren zu beobachten (Veränderung unter 0,1 Prozent, Wanderungssaldo). Mehr als 10 Millionen hier lebender Menschen waren laut Daten des Ausländerzentralregisters ausschließlich ausländische Staatsbürger (Stand: 12.2016). Rund 18,6 Millionen Einwohner Deutschlands hatten im Jahr 2016 einen Migrationshintergrund.[15]

Die Anzahl der nicht registrierten Personen anderer Staatsangehörigkeit in Deutschland, oft illegale Einwanderer genannt, ist amtlich nicht erfasst. Die meisten Schätzungen und der Vergleich mit anderen Staaten Westeuropas und Nordamerikas lassen 0,5 % bis 2 % der amtlichen Bevölkerung annehmen, also zwischen 415.000 und 1.660.000 Personen.

Remove ads

Natürliche Bevölkerungsentwicklung, Faktoren

Zusammenfassung

Kontext

In den westdeutschen Bundesländern ging die Zahl der Geburten seit Ende der 1960er Jahre zurück (sog. Pillenknick). In der DDR war die Entwicklung zeitversetzt um etwa drei Jahre ähnlich, wenngleich die Geburtenraten im Osten ab 1969 höher waren als im Westen. Nach der Wiedervereinigung sank in Ostdeutschland die Geburtenrate um über % verglichen mit dem Vorwendeniveau.[16]

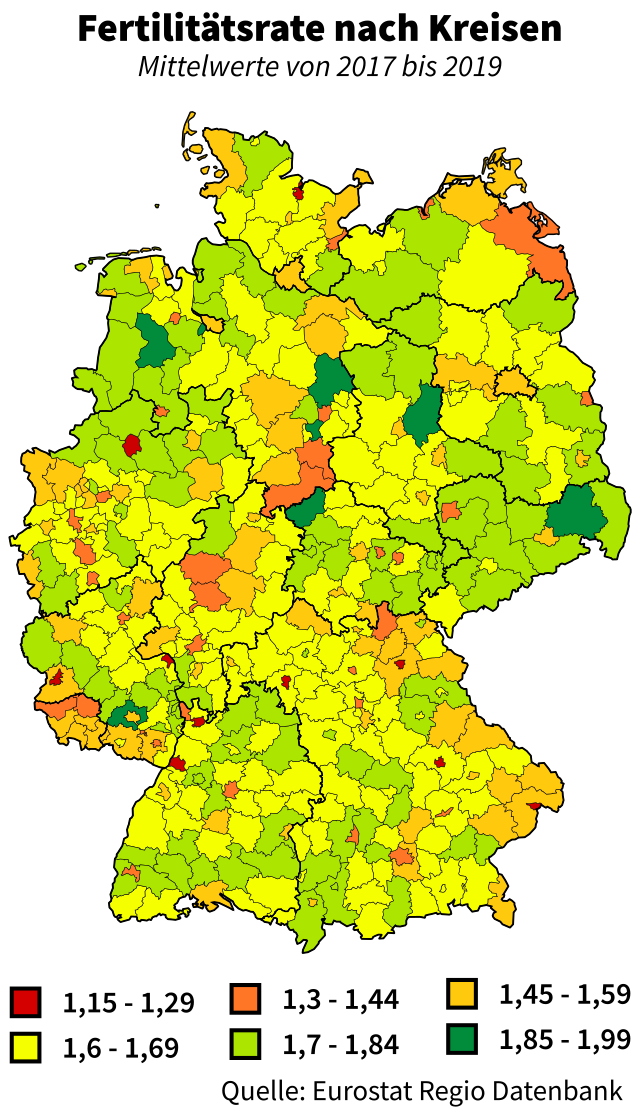

Die zusammengefasste Geburtenziffer Deutschlands lag im Jahr 2015 mit 1,50 unter dem Durchschnitt der Europäischen Union (1,58).[17] Insgesamt kamen in diesem Jahr in Deutschland 737.575 Kinder zur Welt, je 1000 Einwohner waren es 9 Neugeborene. Die absolute Geburtenzahl stieg bereits in den Jahren zuvor; 2013 lag sie bei 682.069, 2014 bei 714.927.[12]

Frauen mit Migrationshintergrund bringen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich mehr Kinder zur Welt als die in Deutschland geborenen Frauen. Bei Frauen, die 2016 zwischen 45 und 54 Jahre alt waren, betrug die Zahl der geborenen Kinder im Durchschnitt 1,6 Kinder pro Frau. Die in Deutschland geborenen gleichaltrigen Frauen hatten mit 1,5 Kinder pro Frau eine etwas geringere und die Zuwanderinnen mit 2,0 eine höhere Kinderzahl. Bei Frauen mit höherer Bildung waren die Unterschiede deutlich geringer: Die in Deutschland geborenen Frauen brachten im Laufe ihres Lebens 1,4 Kinder pro Frau zur Welt, die Migrantinnen 1,5. Bei Frauen mit niedrigem Bildungsstand sind die Unterschiede größer: Die in Deutschland Geborenen hatten durchschnittlich 1,7 Kinder und die Zugewanderten 2,4 Kinder je Frau.[18]

Für das Jahr 2012 ermittelte das Statistische Bundesamt letztmals die Religionszugehörigkeit der Eltern. Von den rund 674.000 Kindern, die in diesem Jahr geboren wurden, hatten etwa 180.000 (ca. 27 %) eine Mutter mit römisch-katholischer und 169.000 (ca. 25 %) mit evangelischer Religionszugehörigkeit. 54.000 (ca. 8 %) der Mütter waren dem Islam zugehörig. Der Anteil der sogenannten „Gemeinschaftslosen“ fiel auf 162.000 (ca. 24 %). Unbekannt war die Zugehörigkeit bei 84.000 (ca. 12 %).[19]

Es ist jedoch sowohl umstritten, inwieweit ein höheres Bevölkerungswachstum in Deutschland positive wirtschaftliche Effekte hätte. Weiterhin ist umstritten, ob die derzeitige Bevölkerungsentwicklung eine Gefahr für die sozialen Sicherungssysteme darstellt oder bei der derzeitigen Arbeitslosigkeit hierfür eher irrelevant ist und vielmehr eine expansive Lohnpolitik negative Effekte auffangen müsste. Erstgenannte Position wurde vor allem von Herwig Birg, letztgenannte von Gerd Bosbach vertreten.

Die Zahl der Gestorbenen schwankte von den 1950er Jahren bis etwa 2020 zwischen 800.000 und 1.000.000 pro Jahr, seit 2004 (818.271)[20] steigt die Zahl, 2022 waren es 1.066.341.[21] Die insgesamt hohe Lebenserwartung in Deutschland resultiert aus dem inneren Frieden, relativem Wohlstand, der Existenz einer breiten Mittelschicht und einer leistungsfähigen Medizin sowie Gesundheitsfürsorge.

Aus der Differenz von Geburten- und Sterbezahlen ergibt sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung. In Deutschland (DDR und alte Bundesrepublik addiert) liegt die Zahl der Sterbefälle seit 1972 höher als die der Geborenen, die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist daher negativ: 2015 lag der „Sterbeüberschuss“ bei 187.625.[12] Von 2003 bis 2010 reichte die Zuwanderung nicht mehr aus, um diese Schrumpfung bei der natürlichen Entwicklung der Zahlen auszugleichen. Danach änderte sich dies wieder,[22] vor allem durch die hohe Zuwanderung aus Polen, Rumänien und Bulgarien, aber auch durch vermehrte Zuwanderung aus den von der Eurokrise stark betroffenen südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und Griechenland.[23]

Der Anteil der Geburten von nicht miteinander verheirateten Eltern an allen lebend geborenen Kindern hat sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt: Er stieg von 15 % im Jahr 1990 auf rund 35 % im Jahr 2015.[24]

Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer von 1800 bis 1899

Die Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer sind die Anzahl Kinder je Frau, im Gebiet des heutigen Deutschlands. Quelle: Gapminder.[25]

Lebenserwartung von 1875 bis 2020

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt im Gebiet des heutigen Deutschlands laut den Quellen Our World In Data und die Vereinten Nationen wird in nebenstehender Tabelle gezeigt.

Bei den Zahlen für den Zeitraum 2015–2020 sind die Auswirkungen einer wahrscheinlichen Übersterblichkeit als Folge der COVID-19-Pandemie in Deutschland noch nicht berücksichtigt. Im Mai 2020 wurde errechnet, dass ein an oder mit COVID-19 Verstorbener in Deutschland durch seinen vorzeitigen Tod durchschnittlich neun Lebensjahre verloren habe.[28] Das statistische Bundesamt hat Mitte 2021 die Sterbetafel 2018/2020 vorgelegt. Ein neugeborenes Mädchen hat voraussichtlich eine Lebenserwartung von 83,4 Jahren und ein neugeborener Junge von 78,6 Jahren. Im Vergleich zur vorangegangenen Sterbetafel 2017/2019 stieg die Lebenserwartung damit bei den Jungen um 0,01 Jahre, bei Mädchen um 0,04 Jahre. Hauptgrund für die stagnierende Entwicklung seien die außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen im November und Dezember 2020 während der zweiten Welle der Corona-Pandemie. In den Jahren zuvor stieg die Lebenserwartung jeweils ungefähr um 0,1 Jahre.[29]

Demografie seit 1900

Die folgende Tabelle gibt die Demografie für Deutschland seit 1900 gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes wieder.

Quellen: Bevölkerungszahl 2011 bis 2021 (Zensus 2011)[30], Bevölkerungszahl ab 2022 (Zensus 2022)[31], Lebendgeborene[32], Lebendgeborene, Sterbefälle und natürliche Bevölkerungsveränderung[33], Fruchtbarkeitsziffer[34], Aktuelles zum Thema Bevölkerungsstand[35].

Bemerkung: Für die Kriegsjahre 1914–18 und 1939–45 sind „Kriegssterbefälle“ ausdrücklich ausgenommen; die korrekte Ziffer wäre für jedes der Jahre 1914–18 im Schnitt um ungefähr 500.000 höher (geschätzte 2 Millionen Kriegstote), respektive für jedes der Jahre 1939–45 im Schnitt um ungefähr 755.000 höher (geschätzte 5,3 Millionen Kriegstote).

Remove ads

Lebendgeborene nach Familienstand der Eltern 2015

Zusammenfassung

Kontext

Quelle:[38]

Bevölkerungsentwicklung durch Migration

Zusammenfassung

Kontext

Grenzüberschreitende Migration

1989/90 fielen die Mauer und der eiserne Vorhang; 1990/91 zerfielen der Ostblock und die Sowjetunion. Während der 1990er Jahre wuchs die Bevölkerung durch Immigration. Während die Abwanderung aus Deutschland mit 600.000 bis 800.000 Personen relativ stabil blieb, ging die Zuwanderung nach 1992 (1.500.000) zurück und erreichte 2006 mit 662.000 Menschen den niedrigsten Stand. Zwischen 2003 und 2010 konnte die geringere Zuwanderung den Sterbeüberschuss nicht mehr ausgleichen; die Bevölkerung schrumpfte.[13]

Im Jahr 2011 gab es die hochrangige Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung.

Die Zuwanderer nach Deutschland stammten überwiegend aus Vorderasien, Südeuropa, Mitteleuropa und Osteuropa (ehemalige Ostblock-Länder).

Den größten Anteil der Abwanderer stellten im Jahr 2015 Deutsche (138.273), Rumänen (129.059), Polen (127.789) und Bulgaren (46.754). Die Anzahl der Emigranten mit deutscher Staatsbürgerschaft schwankte in den vergangenen zehn Jahren zwischen 133.000 und 175.000 jährlich.[39]

2015 und 2016 wanderte eine Rekordzahl von Flüchtlingen und Migranten in die EU ein (→ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015); viele von ihnen versuchten, nach Deutschland einzuwandern.

2015 wanderten insgesamt etwa 2.136.954 Menschen nach Deutschland ein bei gleichzeitig etwa 997.552 Auswanderern – ein positiver Wanderungssaldo von 1.139.402 Menschen.[13]

Deutschland hatte 2015 mit folgenden Ländern die höchste Netto-Einwanderung:

- Syrien (+298.483)

- Rumänien (+92.346)

- Afghanistan (+79.572)

- Polen (+63.045)

- Irak (+59.705)

- Albanien (+46.829)

- Kroatien (+39.659)

- Bulgarien (+39.520)

- Italien (+23.558)

- Kosovo (+22.223)

2015 wanderten nur deutsche Staatsbürger in nennenswerter Zahl (−17.560) ab.[39]

Im Jahr 2023 zeigte eine OECD-Studie in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei Fachkräften und Start-ups aus dem Ausland an Beliebtheit verloren hat.[40] Die Berliner Migrationsforscherin Naika Foroutan wies darauf hin, dass viele ausländische Fachkräfte Deutschland wieder verlassen.[41]

Deutschland[42]

Deutschland[42]

Personen mit Migrationshintergrund

2013 lebten insgesamt 15,913 Millionen Personen mit Migrationshintergrund im engeren Sinn in Deutschland. Dies entspricht 19,7 % der Bevölkerung. Als Personen mit Migrationshintergrund zählten im Mikrozensus 2013 alle Ausländer sowie alle Deutschen, die nach 1955 auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder mindestens einen nach 1955 zugewanderten Elternteil haben.[15] Unter den 15 größten Städten haben Frankfurt am Main (57 %), Nürnberg (51 %), Stuttgart (48,7 %), München (48,6 %) und Duisburg (46,5 %) den höchsten Anteil an Personen mit Migrationshintergrund (Stand 2023).[43][44][45][46][47]

Hatten rund 18,9 Millionen Personen (23 Prozent der Gesamtbevölkerung) im Jahr 2017 einen Migrationshintergrund,[48][49] waren es im 2022 mit 23,8 Millionen Menschen 28,7 Prozent der Gesamtbevölkerung, die einen Migrationshintergrund hatten.[50] Im Jahr 2022 hatten in der Altersgruppe der unter 15-Jährigen 41 Prozent einen Migrationshintergrund, in der Altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen hatten 36 Prozent einen Migrationshintergrund und in der darüberliegenden Altersklasse (50+) waren es 19 Prozent.[51]

Fast die Hälfte der Zugewanderten bzw. ihrer Nachkommen sind inzwischen deutsche Staatsbürger; viele von ihnen sind zusätzlich Staatsbürger ihres Herkunftslandes (doppelte Staatsbürgerschaft).

Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft

Daten laut Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Bis 31. Dezember 1989: Früheres Bundesgebiet.

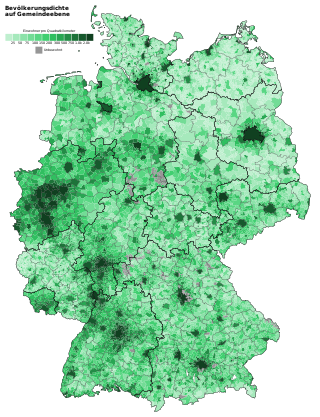

Einige Einwanderergruppen sind regional sehr unterschiedlich verteilt. So leben die etwa 1,5 Mio. türkischen Staatsbürger fast ausschließlich in den alten Ländern und Berlin, sind hier jedoch nahezu überall stark vertreten. Die zweitgrößte Gruppe besteht aus rund 870.000 Polen und weist keine größeren Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern auf. Die drittgrößte ausländische Gruppe stammt aus Syrien mit rund 870.000 Personen. Die rund 650.000 Italiener stellten 2021 die fünftgrößte Gruppe ausländischer Staatsbürger in Deutschland und die älteste Gruppe unter den sogenannten Gastarbeitern, weshalb sie vor allem in den klassischen Industrieregionen der 1960er-Jahre von Düsseldorf und Wolfsburg im Norden über Frankfurt, das Saarland, bis Stuttgart und im Raum Freiburg-Basel im Süden vertreten ist. Insgesamt leben rund 210.000 Ungarn in Deutschland (Platz 15), die sich vermehrt in Südbayern sowie in Baden-Württemberg niedergelassen haben. Die 150.000 Niederländer befinden sich an Platz 20. Sie leben vor allem in den Landkreisen an der Grenze zu den Niederlanden, wo das grenzüberschreitende Wohnen eine lange Tradition hat. Selbiges gilt für alle Nachbarländer Deutschlands, außer Polen. Ein Teil der rund 110.000 Vietnamesen in Deutschland wanderten zu DDR-Zeiten als Vertragsarbeiter ein, sodass sie in den neuen Ländern nach wie vor eine der größeren Ausländergruppen darstellen. Seit der Wiedervereinigung hat sich die Anzahl der in Deutschland lebenden Vietnamesen mehr als verdoppelt, eine große Mehrheit (ca. 80 %) lebten 2021 in Westdeutschland und Berlin.

- Relative regionale Verteilung ausgewählter nichtdeutscher Staatsbürgerschaften

- Türkei

- Syrien

- Italien

- Kroatien

- Russland

- Ungarn

- Vietnam

- Relative regionale Verteilung nichtdeutscher Staatsbürgerschaften aus Deutschlands Nachbarländern

- Polen

- Tschechien

- Österreich

- Schweiz

- Frankreich

- Luxemburg

- Belgien

- Niederlande

- Dänemark

Einbürgerungen

Im Jahr 2000, als das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft trat, wurden 186.700 Personen eingebürgert, seither hat die Anzahl der Einbürgerungen tendenziell abgenommen. Im Durchschnitt erhielten bis 2007 jährlich 143.000 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit.[86] 2016 wurden 107.200 Ausländer auf Antrag eingebürgert, die meisten waren ehemalige Staatsangehörige der Türkei sowie anderer EU- oder europäischer Staaten.[87] Daten laut amtlicher Einbürgerungsstatistik zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.

Remove ads

Demografie-Statistiken

Zusammenfassung

Kontext

- Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer

- 1,53 Kinder je Frau (2021)[88]

- 1,45 Kinder je Frau (2017), im globalen Ländervergleich Platz 213 von 226.

- 1,43 Kinder je Frau (2014)

- 1,42 Kinder je Frau (2013)

- 1,38 Kinder je Frau (2008)

- Durchschnittliches jährliches Wachstum der Bevölkerung

- -0,16 % (geschätzt)

- im globalen Ländervergleich Platz 208

- Lebenserwartung

- gesamt: 80,8 Jahre

- davon männlich: 78,5 Jahre

- davon weiblich: 83,3 Jahre

- Platz im Ländervergleich: 34

- Geburten (pro 1000 Personen der Bevölkerung)

- 8,6

- im globalen Ländervergleich Platz 213

- Todesfälle (pro 1000 Personen der Bevölkerung)

- 11,7

- Kindersterblichkeit (Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten)

- gesamt: 3,4

- davon männlich: 3,7

- davon weiblich: 3,1

- Platz im Ländervergleich: 205

(Quelle: The CIA World Factbook, Datenstand 2017)[36]

Sterbezahlen nach Jahr (2016–2019) und Altersgruppe

Altersgruppen: von … bis unter … Jahren.

(Quelle: Statistisches Bundesamt, 18. Dezember 2020)[89]

Remove ads

Regionale Entwicklung

Zusammenfassung

Kontext

Nach der Wiedervereinigung

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt es zu Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur, dabei weicht die Bevölkerungsentwicklung der einzelnen Regionen stark voneinander ab. Während die neuen Bundesländer in den ersten 15 Jahren nach der Wiedervereinigung durch starke Abwanderung gekennzeichnet waren, konnten die alten Bundesländer in diesem Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs, einige Bundesländer sogar einen starken Anstieg der Einwohnerzahl verzeichnen. Bezogen auf das Jahr der deutschen Vereinigung 1990 verloren die ostdeutschen Bundesländer einschließlich Berlins bis zum 31. Dezember 2003 8,9 % ihrer Bevölkerung. Am stärksten fiel der Rückgang im Land Sachsen-Anhalt aus (−14,9 %), während Brandenburg den Rückgang durch Zuzüge in die nähere Umgebung Berlins teilweise ausgleichen konnte (−2,5 %). Die Einwohnerzahl der zehn westdeutschen Bundesländer wuchs seit 1990 um 8,4 %, am stärksten war der Anstieg in Baden-Württemberg (+11,2 %), nur zwei westdeutsche Länder verzeichneten einen Rückgang der Bevölkerungszahl (Bremen mit −1,2 % und das Saarland mit −0,4 %).

Aktuelle Entwicklung

Der starke Ost-West-Gegensatz in der Bevölkerungsentwicklung hat sich seit der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre abgeschwächt. Dennoch verlieren vor allem ländliche Regionen Ostdeutschlands kontinuierlich Einwohner, dies kann auf ein besonders negatives Geburtensaldo zurückgeführt werden, das sich durch eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung ergibt. Regionsübergreifend steht ein Wachstum städtischer Regionen einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung auf dem Land gegenüber. So wachsen neben München, Hamburg, Düsseldorf, Köln oder Frankfurt am Main auch städtische Ballungsräume in den neuen Ländern wie Berlin, Leipzig und Dresden, während teilweise ländliche Gebiete in den alten Bundesländern ebenso schrumpfen wie jene in den neuen Ländern. Im Falle Berlins wachsen die umliegenden Kreise sogar schneller als das Zentrum selbst. Die Dynamik dieser Entwicklung ist allerdings noch unterschiedlich, wobei eine allmähliche Anpassung denkbar ist. So bleibt die Bevölkerung in jenen Bundesländern konstant, in denen das Schrumpfen ländlicher Räume durch Wachstum in städtischen Zentren ausgeglichen werden kann, wie es in Bayern (München, Augsburg), Brandenburg (Berlin und Potsdam) oder Hessen (Frankfurt am Main) der Fall ist. Fehlen große städtische Zentren (wie im Harz oder Südmecklenburg) oder schrumpfen diese ebenfalls (wie das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen oder in Südbrandenburg), so nimmt die Bevölkerung in stärkerem Maße ab.

Konkret auf die Zeit zwischen Ende 2019 und Ende 2022 bezogen nahm die Bevölkerung in den meisten kreisfreien Städten zu. Ausnahmen hiervon sind einige Städte im Ruhrgebiet, die auf Grund der dortigen Großstadtdichte keine höhere zentralörtliche Funktion für ihr Umland übernehmen, Städte wie Karlsruhe und Neumünster sowie Dessau-Roßlau und Cottbus, wo sich der Rückgang der Einwohnerzahlen gegenüber der Zeit nach der Wiedervereinigung aber deutlich verlangsamt hat. Großräume mit erhöhtem Bevölkerungswachstum waren die Regionen Berlin, Hamburg, Frankfurt und München, während sich der Zuwachs in den übrigen Städten meist auf die Kernstadt beschränkte (beispielsweise in Dresden). Ländliche Regionen in den neuen Ländern verloren bis zu 2,15 % ihrer Bevölkerung binnen drei Jahren, besonders betroffen sind periphere Teile Brandenburgs sowie ländliche Gebiete Sachsen-Anhalts, Thüringens und Sachsens. In den alten Bundesländern schrumpfte die Bevölkerung in nur wenigen Gebieten – wie etwa in den Landkreisen Goslar und Ahrweiler, in Karlsruhe sowie in Teilen Oberfrankens.

Betrachtet man nur die Bevölkerungsentwicklung auf Bundesländer-Ebene, nahm die Bevölkerung fast ausnahmslos zu: 2022 waren im Vergleich zum Jahr 2019 die größten Zuwächse in Hamburg (+2,4 %) und Berlin (+2,3 %) zu beobachten, die einzigen Verluste gab es in Sachsen-Anhalt (-0,4 %) und Thüringen (-0,3 %), die seit 1990 auf Länderebene prozentual die größten Verluste aufweisen.

- Bevölkerungsentwicklung der Landkreise und kreisfreien Städte seit 1995 in Dreijahresabschnitten

- 1995 bis 1998

- 1998 bis 2001

- 2001 bis 2004

- 2004 bis 2007

- 2007 bis 2010

- 2010 bis 2013

- 2013 bis 2016

- 2016 bis 2019

- 2019 bis 2022

Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern[90]

Nach Kreisen ergibt sich für den Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 31. Dezember 2022 folgendes Bild:

Remove ads

Binnenwanderung, Intraregionale Migration

Zusammenfassung

Kontext

Für die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung können verschiedene Folgen von Binnenwanderung oder Intraregionaler Migration der Auslöser sein, der später langfristig weitere Folgen nach sich zieht. Die Arbeitsplatzsuche in den Jahren nach dem Beitritt der DDR war wahrscheinlich der gravierendste Auslöser von Binnenwanderung seit dem Nachkriegsjahrzehnt.

Landflucht

Landflucht bezeichnet den Prozess, bei dem viele Menschen in einem kurzen Zeitraum von einem ländlichen Gebiet in eine Stadt bzw. ein Ballungsgebiet ziehen. Die Landflucht fand in der Geschichte erstmals zu Beginn der Industrialisierung statt. Begonnen hat sie in England und Irland, als viele Menschen vom Land in die großen Städte Mittelenglands, nach London oder nach Dublin zogen. In Deutschland fand seit ca. 1820 Landflucht statt. Viele Menschen zogen aus den Dörfern in die Städte. Es gab Gebiete geringer Landflucht, die sie durch hohe Geburtenraten ausgleichen konnten (zum Beispiel Bayern, Baden, Hessen, Thüringen) und es gab Gebiete großer Landflucht, wo es zu einem Bevölkerungsrückgang kam (zum Beispiel Hohenlohe, Mittelfranken, Mecklenburg, Vorpommern, Ostpreußen). Der Prozess der Landflucht ebbte nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Aber seit 1990 kommt es im Osten Deutschlands wieder zu höherer Landflucht. Viele Menschen ziehen aus den Dörfern Sachsens nach Leipzig oder Dresden oder aus den Thüringer Dörfern nach Erfurt oder Jena.

Stadtflucht

Stadtflucht ist das Gegenteil der Landflucht. Aufgetreten ist dieses räumliche Migrationsphänomen in (West)-Deutschland während der 1960er- und 1970er-Jahre, als viele Menschen sich mit dem Geld des Wirtschaftswunders ein Eigenheim außerhalb der großen Städte bauten (vgl. Suburbanisierung). Dieser Prozess findet jedoch ausschließlich in der Umgebung von größeren Städten statt, so dass die Einpendelzeit zur Arbeit 60 Minuten nicht überschreitet. In Deutschland lassen sich viele Beispiele für die Stadtflucht nennen; München-Germering, Frankfurt-Oberursel, Köln-Hürth, Hamburg-Pinneberg-Elmshorn usw. zeigten eine entsprechende Bevölkerungsdynamik. Diese Bewegung ist aber in letzter Zeit etwas „aus der Mode“ gekommen, da die steigenden Energie- und Kraftstoffpreise das Leben im Vorort teuer machen. Großstädte versuchen der Abwanderung von Familien außerdem mit Instrumenten kommunaler Familienpolitik zu begegnen. In der DDR gab es die Stadtflucht der 1960er- und 1970er-Jahre nicht. So ist zum Beispiel Nesse-Apfelstädt mit 5.933 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2021) der größte Vorort von Erfurt, während das gleich große Kassel als größten Vorort Baunatal mit knapp 28.000 Einwohnern besitzt.

Remove ads

Altersstruktur

Zusammenfassung

Kontext

Während die Altersstruktur in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts noch weitgehend die Form einer klassischen Alterspyramide aufwies, hat sich dies, wie in anderen Industrieländern auch, in den letzten Jahrzehnten dahingehend verändert, dass die bevölkerungsstärksten Jahrgänge in einem immer höheren Alter anzutreffen sind (man spricht hier auch von „Urnenform“ – siehe Abb. Prognose 2050). Ursachen hierfür sind die geringere Geburtenrate und die bessere Gesundheitsversorgung, die eine höhere Lebenserwartung zur Folge hat. Während wir im Jahr 1950 zum Beispiel bei den Zehnjährigen einen sehr bevölkerungsreichen Jahrgang erkennen können, „wanderte“ dieses Maximum bis 2000 zum Jahrgang der 36-Jährigen hoch; bis 2050 ist das Maximum dann bei den 60-Jährigen zu erwarten. Der Altenquotient – das ist das Verhältnis der Personen im Rentenalter (derzeit Personen ab 67 Jahren) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (derzeit 20 bis 64 Jahre) – betrug im Jahr 2005 ca. 32, im Jahr 2030 wird er bei ca. 49 bzw. 51 liegen, im Jahr 2050 bei 56 bzw. 63.[91] Die Zuwanderung von Ausländern schwächt diese Entwicklung etwas ab, da es sich bei den Migranten häufig um Menschen im jungen Alter handelt und deren höhere Geburtenrate eine Rolle spielt. Allerdings haben sich frühere Wanderungsbewegungen inzwischen weitgehend neutralisiert. Im Jahr 2015 lag das durchschnittliche Alter der Deutschen bei 44,2 Jahren.[92]

| |||||||||||||||||||||||||||||||

| Altersstruktur der Bevölkerung (Deutschland)[93] | |||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

Entwicklung der Gesamtbevölkerung

Zusammenfassung

Kontext

Als Begründer der historischen Demografie in Deutschland gilt der Feldprediger Johann Peter Süßmilch.[94]

Im Jahr 1834 wurde die erste gemeinsame Volkszählung in allen deutschen Staaten durchgeführt, mit der erstmals eine relativ exakte Einwohnerzahl festgestellt wurde: Etwa 23,5 Millionen Menschen lebten in den deutschen Staaten. Es folgten weitere Zählungen in regelmäßigen Abständen. Der Eintrag Liste der Volkszählungen in Deutschland fasst die Daten zur deutschen Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 1834–2011 zusammen.

Seit 1949 hatten die beiden deutschen Staaten und das 1957 beigetretene Saarland ihren gemeinsamen Gebietszuschnitt, wie er auch im heutigen Deutschland fortbesteht. Erstmals in der deutschen Geschichte gab es im Staatsgebiet keine großen nationalen Minderheiten mehr wie früher Franzosen oder Polen. Andererseits begann Deutschland zum Ziel von Zuwanderern aus Europa und Asien zu werden, weshalb inzwischen ein beträchtlicher Bevölkerungsanteil nicht mehr ausschließlich aus Deutschland stammende Vorfahren hat. Durch die Zuwanderung stieg die Bevölkerungszahl von 1972 bis 2002 insgesamt an, obwohl in dieser Zeit der Geburtensaldo bereits negativ war. Im Zeitraum zwischen den Jahren 2002 bis 2011 verringerte sich die Einwohnerzahl, da die Wanderungsbilanz teils negativ ausfiel (bspw. im Jahre 2009) und das seit Jahrzehnten bestehende Geburtendefizit nicht ausglich.

Nach einem Tiefpunkt von 80,30 Millionen Einwohnern im Jahr 2011, stieg die in Deutschland lebende Gesamtbevölkerung bis 2020 auf 83,17 Millionen. Danach gabe es sowohl Zuwächse als auch Abnahmen, bis im Jahr 2024 schließlich 83,6 Millionen erreicht wurden.[95]

Die Ergebnisse ab 2011 sind auf Grundlage des Zensus 2011, die Ergebnisse ab 2022 auf der Basis des Zensus 2022. Durch die Korrekturen der Bevölkerungszahlen erklärt sich der Sprung zwischen 2010 und 2011 sowie zwischen 2021 und 2022.

Quelle: Statistisches Bundesamt.[97]

Remove ads

Bevölkerungsvorausberechnungen

Zusammenfassung

Kontext

Modellcharakter der Vorausberechnung

Die in den letzten Jahrzehnten laufend aktualisierten langfristigen koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen haben Modellcharakter. Sie modellieren, nach Maßgabe verschiedener Zahlen und Modelle, mögliche Bevölkerungsentwicklungen. Dementsprechend gibt es u. a. jeweils eine minimale und eine maximale Variante. Sie sind im wissenschaftlichen Sinne keine Prognosen, sondern gehen vom gegenwärtigen Altersaufbau aus und setzen die dort jeweils exakt beschriebenen Annahmen rechnerisch um. Allerdings sind große Katastrophen wie Kriege oder Epidemien, die massiv in die Bevölkerungszahlen eingreifen würden, verständlicherweise nicht Gegenstand solcher Modelle.

Unsicherheit

Die Ergebnisse dieser Vorausberechnungen, koordiniert zwischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt sind unsicher und weichen sehr stark voneinander ab. Das Statistische Bundesamt errechnete beispielsweise in seiner 7. Vorausberechnung für das Jahr 2030 einen Bevölkerungsstand von 69,9 Millionen Einwohnern. Nur zwei Jahre später in der 8. Vorausberechnung lag der Wert je nach Variante um 3,8 bis 11,2 Millionen höher. In seiner 10. Vorausberechnung wurden 9 Varianten berechnet und veröffentlicht, wobei die erwartete Bevölkerung für das Jahr 2050 eine Spannweite von 14,3 Millionen Menschen aufweist.[98][99][100]

Bevölkerungsrückgang bis 2060

Für Deutschland wird in allen Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamts ein Bevölkerungsrückgang bis 2050 oder 2060 berechnet. Wie fragil alle Vorausberechnungen sind, zeigt die jüngste Prognose aus 2017 der Bundesregierung. In dem Demografiebericht schreibt sie: Ob Deutschlands Einwohnerzahl bis 2060 zurückgehen wird, ist aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht noch offen.

Varianten des Modells

Eine der modellhaften Annahmen der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes ergibt ein Absinken der Bevölkerung auf 79,0 Millionen Menschen (männlich 39,6 Millionen, weiblich 39,4 Millionen) bis zum Jahr 2050.[101] Dabei handelt es sich um einen „Mittelwert“. Andere Modelle berechnen für 2050 nur noch zirka 60 Millionen Menschen, wieder andere etwa 86 Millionen Menschen. Der Bevölkerungsrückgang entspricht teilweise einer veränderten Altersstruktur, aber auch einer veränderten Bevölkerungszusammensetzung. Die Auswirkungen der derzeit hohen Migrationsrate sind in der Berechnung auf Basis des Jahres 2015 berücksichtigt.

Annahmen des Modells

Die modellhaften Berechnung des Statistischen Bundesamtes gehen davon aus, dass es immer weniger Kinder und noch mehr ältere Menschen geben wird. Wenn man die Daten den letzten Jahren als Trend in die Zukunft hinein projiziert ergibt sich nach der Geburtenzahl von etwa 685.000 im Jahr 2005 ein extrapolierter Wert von 500.000 im Jahr 2050. Etwa doppelt so viele 60-Jährige wie Neugeborene werden berechnet, 2005 gab es noch fast genauso viele Neugeborene wie 60-Jährige. Die Anzahl der Kinder im Schulalter nähme dementsprechend weiter ab, ebenso wie die der Auszubildenden. Die Zahl der über 80-Jährigen würde sich entsprechend dem Modell von vier auf zehn Millionen im Jahr 2050 nahezu verdreifachen. Die Bevölkerung im Erwerbsalter würde, je nach dem Ausmaß der Zuwanderung, bis 2050 um 22 oder 29 Prozent sinken.[102]

Darüber hinaus spielt die zunehmende Abwanderung ins Ausland eine immer wichtigere Rolle für die weitere Eintwicklung. Im Jahr 2023 verließen insgesamt 1,3 Millionen Auswanderer Deutschland, darunter etwa 210.000 Fachkräfte im Alter zwischen 20 und 40 Jahren.[103]

Revision der Vorausberechnung 2011

Mit dem Zensus 2011 änderte sich die Bevölkerungszahl erheblich: Nach Auskunft der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder lag die Bevölkerungszahl am 9. Mai 2011 real bei 80,2 Millionen Menschen (Volkszählung 2011).[104] Die Veröffentlichung der veränderten Bevölkerungszahl im Jahr 2013 hatte auch Auswirkungen auf die Bevölkerungsvorausberechnung.

Ergebnisse der 12. Vorausberechnung

Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung – Basis: 31. Dezember 2008:[105]

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Ergebnisse der 13. Bevölkerungsvorausberechnung

Im Vergleich zur 12. Vorausberechnung mit der Basis 2013: 80.767.000 ergaben sich folgende Veränderungen:

- 2020 Variante 1: 81.434.000 statt 79.914.000 (1-W1)

- 2020 Variante 2: 81.953.000 statt 80.437.000 (1-W2)

Bei einer Aktualisierung der 13. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis der tatsächlichen Ergebnisse des Jahres 2015 ergab sich eine Bevölkerungszahl von 83.450.000 im Jahr 2020 (Variante 2A).[106]

Einen Überblick über die Entwicklung der Bevölkerung seit 1834 bietet die Liste der Volkszählungen in Deutschland.[107]

Entwicklung der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter

Mit der Abnahme der Bevölkerung in Deutschland sinkt ebenfalls die Bevölkerung im erwerbstätigen Alter. Das erwerbstätige Alter wird von 20 bis 64 Jahren festgelegt. Diese Bevölkerungsgruppe sinkt aufgrund von Alterung und Schrumpfung besonders stark. Das statistische Bundesamt rechnet mit folgender Entwicklung:

Entwicklung der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter von 20 bis 64 Jahren in Deutschland von 2013 bis 2060 – Basis: 31. Dezember 2013:[107]

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Aus Unternehmenssicht verschärfe der demografische Wandel den ohnehin vorhandenen Fachkräftemangel in Deutschland. Unternehmen müssten zunehmend Möglichkeiten nutzen, um Fachkräfte besser an ihr Unternehmen zu binden.

Nach einer neuerlichen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft soll die Bevölkerung Deutschlands, entgegen früheren Annahmen, aufgrund größerer Einwanderung weiter wachsen und im Jahre 2035 rund 83,1 Mio. Menschen umfassen.[108]

Remove ads

Demografiestrategie und Demografieziele Deutschlands

Zusammenfassung

Kontext

Demografieziel

Die Bundesregierung formulierte 2015 auf ihrer Webseite das Ziel,[109] „Die Demografiepolitik der Bundesregierung hat daher das Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Wohlstand für die Menschen aller Generationen in unserem Land erhöhen und die Lebensqualität weiter verbessern.“

Demografiestrategie

Die Demografiestrategie der deutschen Bundesregierung vom September 2015[110][111] nennt vier Ansatzpunkte von zentraler Bedeutung:

- Wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand langfristig zu sichern, damit auch künftige Generationen am Wohlstand teilhaben können.

- Den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, denn belastbare soziale Beziehungen – in der Familie, der Nachbarschaft bis hin zu Gesellschaft und Arbeitswelt – sind unverzichtbar.

- Gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in allen Regionen zu unterstützen und eine hohe Lebensqualität in Stadt und Land zu sichern.

- Die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten, verlässliche soziale Sicherungssysteme zu gewährleisten und den öffentlichen Dienst attraktiv zu halten.

In ihrer „weiterentwickelten Demografiestrategie“ von 2015 nennt die Bundesregierung Partner, mit denen sie vertieft in zehn Arbeitsgruppen zusammenarbeiten möchte.[112]

- „Jugend gestaltet Zukunft“[115] (20 Mitglieder[116]),

- „Motiviert, qualifiziert und gesund arbeiten“ (20 Mitglieder[117]),

- „Selbstbestimmtes Leben im Alter“[118] (27 Mitglieder[119]),

- „Allianz für Menschen mit Demenz“[120] (23 Mitglieder,[121] z. B. BUNDESÄRZTEKAMMER),

- „Regionen im demografischen Wandel stärken – Lebensqualität in Stadt und Land fördern“ (11 Mitglieder[122]),

- „Mobilisierung aller Potenziale zur Sicherung der Fachkräftebasis“ (11 Mitglieder[122]),

- „Ausländisches Arbeitskräftepotenzial erschließen und Willkommenskultur schaffen“ (14 Mitglieder,[122] z. B. Bundesagentur für Arbeit),

- „Bildungsbiografien fördern“ (11 Mitglieder,[122] z. B. Hochschulrektorenkonferenz) und

- „Der öffentliche Dienst als attraktiver und moderner Arbeitgeber“ (3 Mitglieder[122]) .

Kritik: Starker Fokus auf wirtschaftliches Wachstum

Bei den ‚vier Ansatzpunkten von zentraler Bedeutung‘ ist wieder kein Hinweis zu finden für einen Bevölkerungserhalt oder (im Mittel) ausreichend Kinder zu haben – ohne das dem Bürger direkt vorzuschreiben. (Siehe auch Kritik von Herwig Birg (in: Die demografische Uhr tickt unbarmherzig, 5. März 2015)[123], 1981–2004 Direktor des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik der Universität Bielefeld (Deutschland) sowie weitere Kritik von Herwig Birg (9. Januar 2013)[124] zu einer vorhergehenden Version der Demografiestrategie).

In der Demografiestrategie der dt. Bundesregierung (2015)[110][111] wird streckenweise stark der Fokus gelegt auf ‚wirtschaftliches Wachstum‘ einschließlich intensiver Empfehlung zu Karriere, allerdings ohne ‚Familie‘ oder ‚Kinder‘ im jeweils unmittelbar benachbarten Text zu erwähnen. In der Demografiestrategie der dt. Bundesregierung (2015)[111][125] findet man z. B. auf Seite 39 (pdf) ‚Mobilisierung aller Potenziale zur Sicherung der Fachkräftebasis‘ (ohne ‚Familie‘ zu erwähnen), S. 45 (pdf) ebenso: ‚… gilt es mehr denn je, jede Einzelne und jeden Einzelnen in ihren Bildungsbiografien zu fördern.‘

Kommunale Demografiestrategie

Die Stadt Bielefeld hat 2004 als erste bundesdeutsche Kommune eine Stabsstelle Demographische Entwicklungsplanung im Dezernat des Oberbürgermeisters eingerichtet, damit die Bevölkerungsentwicklung bei allen städtischen Planungen berücksichtigt wird.[126] Die Demografiebeauftragte Susanne Tatje erhielt für ihr Konzept Demografischer Wandel als Chance? – Das Bielefelder Konzept[127] 2006 den Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Konzept ist im August 2006 einstimmig im Rat der Stadt Bielefeld beschlossen worden und enthält u. a. sechs demografiepolitische Ziele für Bielefeld zu den Themen Integration von Zuwanderern, Bildung, Familienpolitik, Wohnen, Gesundheit und Wirtschaft. Darüber hinaus wird ein Verfahren vorgestellt, wie diese Ziele in Verwaltung und Politik bearbeitet werden können. Die Stadt Bielefeld hat in den Jahren 2008, 2014 und 2016 jeweils einen Demografiebericht herausgegeben.[128] Zum 31. März 2017 ist das Amt für Demographie und Statistik in Bielefeld aufgelöst worden. Dessen Aufgaben sind auf andere kommunale Dezernate übergegangen.[129]

Einen großen Bekanntheitsgrad erlangte auch der Bielefelder Demografie-Stempel.[130] Hierbei handelt es sich um eine Handreichung für die Dezernate mit konkreten Hilfestellungen für ihre Planungen. Der Demografie-Stempel wurde im Wissenschaftsjahr 2013, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufen hatte, zum Ausstellungsobjekt einer Wanderausstellung der Leibniz-Gemeinschaft zum Demografischen Wandel. Eine von Susanne Tatje im Jahr 2016 veröffentlichte Untersuchung setzt sich kritisch mit der „Stellung der Demografiebeauftragten in Nordrhein-Westfalen“ auseinander.[131]

Aussagen der Deutschen Wirtschaft

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) hat mehrere Dokumente[132][133][134][135][136] zur Analyse der demografischen Entwicklung in Deutschland in Form von z. B. sogenannten Positionspapieren oder bzgl. Immobilien-Analysen[134] erstellt. Diese Dokumente enthalten für Deutschland statistische Zahlen und Grafiken unter anderem zur regionalen Verteilung ausgewählter demografischer und wirtschaftlicher Daten.

Im März 2006[132] wird die demografische Situation Deutschlands folgendermaßen beschrieben:

- „anhaltend niedrige Geburtenrate und nicht ausreichende ‚ökonomische‘ Zuwanderungsgewinne, prägen das Bild“

- „Bereits heute sehen sich einige Regionen mit entsprechenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert.“

- „Kinder stehen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“

- „Anerkennung für die Erziehung von Kindern eine unabdingbare Voraussetzung“.

- Außerdem wird betont, dass die 16 Förderbanken auf Landesebene „ordnungspolitische Ergänzungsfunktionen in Bereichen, die der Markt nicht ausreichend abdeckt“, übernehmen.[132]

Im Dokument VÖB-Positionen zu 10 Kernthemen zur Bundestagswahl 2009[136] wird prognostiziert: „Bevölkerungsrückgang und Alterung werden … zu sehr ungleichen Entwicklungen in den Regionen führen. Da der demografische Wandel bereits unumkehrbar ist, wird eine langfristige und effektive Förderstrategie benötigt, die die demographisch bedingten Entwicklungen abfedern, ausgleichen und steuern kann.“ Eine weitere Analyse des Zusammenhanges zwischen Wirtschaft und Demografie wurde von ‚Deutsche Bank Research‘ 2013 in Form der Ausarbeitung „Mittelstand und Demografie“[137] erstellt. Hier wird das Risiko des Nachwuchsmangels genannt: „Krise im Eurogebiet und Demografie trüben Perspektiven auf europäischen Absatzmärkten“ (Seite 8). Als mögliches Lösungsszenario wird dort der Zuzug von Fachkräften nach Deutschland vorgeschlagen: Beispielsweise „… bietet sich Talentsuche im Ausland an. So suchen derzeit viele junge Menschen aus den südeuropäischen Ländern eine Beschäftigung in Deutschland. Das hat zu verstärkter Zuwanderung aus diesen Ländern geführt.“

Im Dezember 2015 gab der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, die demografische Prognose im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ab,[138] dass er „ohne Zuwanderung ‚keine Lösung‘ für die Überalterung der deutschen Gesellschaft sehe.“[139]

Geschichte demografischer Prognosen

Zusammenfassung

Kontext

Nach der rassistischen Bevölkerungspolitik des NS-Regimes fristete die Demografie in Deutschland lange ein Schattendasein, da die Untersuchung des reproduktiven Verhaltens als problematisch bzw. moralisch bedenklich betrachtet wurde.

Erst im Zusammenhang mit der politischen Debatte um die Aufrechterhaltung der Sozialversicherungen kamen auch in Deutschland Debatten über die demografische Entwicklung oder den demografischen Wandel wieder auf. Zum Teil bis heute blieb die Diskussion dabei stark auf Themen der Wirtschaft und Sozialsysteme fixiert. So sprach (und spricht man z. T. bis heute) im Hinblick auf die Altersversorgung vom Problem der Überalterung bzw. Unterjüngung.

Inzwischen hat die Demografie in Deutschland wieder Anschluss an den internationalen Kenntnisstand gefunden. Ursula Lehr nannte bereits 1987 folgende 16 demografische Faktoren:

- 1. Zunahme der Lebenserwartung,

- 2. mit dem Alter zunehmende Differenz der Anzahl Männer – Frauen,

- 3. wachsender Anteil älterer Menschen (1890 ?? % über 60, heute 21 %, im Jahr 2000 ca. 26 %),

- 4. wachsender Anteil Hochbetagter und über 100-Jähriger (Hochaltrigkeit, alte Alte),

- 5. zunehmende Differenzierung der Alten in verschiedene Lebens- und Verhaltensformen,

- 6. Entwicklung zu einer alters-egalitären Gesellschaft,

- 7. veränderte Relation der Altersgruppen,

- 8. Rückgang der Dreigenerationenhaushalte, Zunahme Eingeneration- und Einpersonhaushalte,

- 9. Singularisierung,

- 10. Zunahme der Vier- und Fünfgenerationenfamilien,

- 11. Veränderungen im Lebenszyklus,

- 12. Verkürzung der Familienphase,

- 13. Zunahme Rentnerkurorte,

- 14. absolute Zunahme von Pflegebedürftigkeit, Abnahme des Potenzials an häuslichen Pflegepersonen;

- 15. Zunahme alt werdender Behinderter,

- 16. Zunahme alt werdender ausländischer Bürger.

Seither sind in der wissenschaftlichen Diskussion hinzugekommen:

- 17. Verjüngung des Alterns – Die Menschen werden heute früher und im Lauf ihres Lebens länger mit Altersproblemen konfrontiert.

- 18. Entberuflichung des Lebenslaufs

- 19. weitere Feminisierung des Alters.

Demografiedaten Deutschlands

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit einer zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer (TFR) um die 1,46 Geburten pro Frau, im Jahr 2022 im Mittelfeld. In Frankreich kamen dagegen im Schnitt 1,79 Kinder pro Frau zur Welt, während die Werte für Italien (1,24) oder Spanien (1,16) noch niedriger ausfielen.[140]

Seit den 1980er-Jahren schwankt die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer zwischen ca. 1,2 und 1,5 Kindern je Frau. Die Kohortenfertilität (CFR) ist hingegen – parallel zu einem immer höheren Durchschnittsalter der Mütter – von knapp 2,0 beim Frauenjahrgang 1940 auf knapp 1,5 beim Frauenjahrgang 1965 relativ kontinuierlich gefallen. In Ostdeutschland verharrte sie für die Jahrgänge 1948 bis 1958 bei etwa 1,8, fällt danach ab und hat sich für den Jahrgang 1965 mit knapp 1,6 dem westdeutschen Niveau weitgehend angenähert. Nach der Wende fiel die TFR der neuen Länder auf ein historisches Tief von ca. 0,8 Kinder je Frau im Jahr 1994 (dem niedrigsten je gemessenen Wert weltweit) und hat sich seitdem dem westdeutschen Wert allmählich weitgehend angenähert.

Um in Ländern mit schwachen Geburtenziffern einen Rückgang der Bevölkerung abzuwenden, wäre es – ohne Zuwanderung – erforderlich, eine Geburtenziffer von rund 2,1 Kindern pro Frau zu erreichen. Im GEgensatz zu den OECD-Staaten wächst die Weltbevölkerung weiter und wird voraussichtlich in den 2080er-Jahren, bei rund 10 Milliarden Menschen, ihren Höchststand erreichen.[141]

Prognosen in Deutschland

Die sogenannte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes gab Anfang 2025 an, dass im Jahr 2027 mit einer Gesamtbevökerung von 82,6 Millionen rund gerechnet wird. Einschränkend wird jedoch verdeutlicht, dass derartige Vorausberechnungen keine unvorhersehbaren Ereignisse (wie z. B. die COVID-19-Pandemie) berücksichtigen können. Darüber hinaus können sich neue Tendenzen abzeichnen, so dass Bevölkerungsvorausberechnungen immer wieder aktualisiert werden.[142]

Das es besonders in der Vergangenheit nicht einfach war, präzise Voraussagen zu treffen, lässt sich an einem Beispiel aus Thüringen darstellen. Dort wurde 2009, auf Basis der Werte vom 31. Dezember 2008, eine Bevölkerungsprognose aufgestellt. Für das Jahr 2009 wurde ein Wanderungssaldo von −13.000 Personen (tatsächlich waren es −8026 Personen[143]) und für das Jahr 2010 von −11.800 Personen (tatsächlich waren es −5741 Personen) prognostiziert.[144] Damit lag die Abweichung bei den Wanderungen schon im zweiten Prognosejahr bei über 50 Prozent. Fortgesetzt über fünf, zehn oder zwanzig Jahre würde die Ungenauigkeit so groß, dass die Aussagekraft einer solchen Bevölkerungsprognose stark absinkt. Das Beispiel illustriert, dass zukünftige Wanderungsbewegungen schwer zu prognostizieren sind und stark von kurzfristigen Faktoren abhängen können. Für das Jahr 2011 sind solche Faktoren etwa die Aussetzung der Wehrpflicht, die Öffnung des Arbeitsmarkts für Osteuropäer oder die doppelten Abiturjahrgänge in einigen westdeutschen Bundesländern.

Auch die unterschiedlichen Ergebnisse aus ZENSUS 2011 sind noch zu berücksichtigen. So musste man zum Beispiel bei den Männern über 90 Jahre die angenommenen bzw. zu Grunde liegenden Zahlen um deutliche 30 Prozent nach unten korrigieren.[145] Aber auch in anderen Altersklassen gab es meist „Bevölkerungsverluste“. Allein in Flensburg fehlten ca. 6500 Einwohner, die oft unerklärlich waren. Viele Städte und Gemeinden haben gegen die festgesetzten Ergebnisse gem. ZENSUS 2011 geklagt.[146]

Die Prognosen haben politische und wirtschaftliche Bedeutung, weil auch der kommunale Finanzausgleich von der Einwohnerzahl abhängt. So hat die Stadt Bremerhaven im Jahre 2014 vor dem Verwaltungsgericht Bremen geklagt, weil offiziell 5.000 weniger Einwohner ausgewiesen worden waren und die Stadtgemeinde Bremerhaven dadurch knapp eine halbe Million Euro weniger pro Jahr erhält.[147]

Die demografische Entwicklung in Ostdeutschland

Während die Bevölkerung in den meisten Regionen Westdeutschlands zwischen dem Ende der 1930er Jahre und der Wiedervereinigung zunahm, oder zumindest stabil blieb, war dies in den östlichen Bundesländern nicht der Fall. In vielen Regionen Ostdeutschlands war die Bevölkerungsentwicklung, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, mit den Zahlen aus dem Jahr 1939 vergleichbar. Dieser Trend verschäfte sich ab 1990 und Ostdeutschland verlor in den 30 Jahren bis 2019 weitere fast 3 Millionen Einwohner. Dabei war insbesondere eine starke Abwanderung aus ländlichen Gebieten zu verzeichnen, während die Bevölkerung in den Metropolregionen, insbesondere rund um Berlin, aber auch in Leipzig Einwohner hinzugewannen. Für Thüringen prognostiziert der Paritätische Wohlfahrtsverband (bis 2040) ein Bevölkerungsrückgang von rund 13 Prozent. In Sachsen-Anhalt könnte der gleiche Rückgang bereits 2035 erreicht werden, während der Landkreis Mansfeld-Südharz sogar 19 Prozent serier Einwohner verlieren könnte. Der Grund dafür, dass es in Sachsen besser aussieht und der Rückgang auf insgesamt 6 Prozent bis 2040 beziffert wird, liegt inbsbesonder an dem Wachstum von Leipzig (um Umland) um 9 Prozent und konastanten Verhältnissen in Dresden (mit einer Wachstumsprognose von einem Prozent).[148]

Insbesondere der Rückgang der Kinder unter sechs Jahren, der bis 2035, zwischen 25.800 und 66.600 angesetzt wird, wird in Ostdeutschland zu Veränderungen bei der Planung von Schulen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten führen. Aufgrund einer abnehmenden Auslastung von Schulen und Kindergärten kommt es bereits zu Schließungen und Zusammenlegungen sowie zum Personalabbau im Erziehungsbereich. In einer Reihe ostdeutscher Regionen wird bereits über die Schließung von Kindertagesstätten und die Entlassung von Erzieherinnen und Erziehern berichtet, während Eltern in den westlichen Bundesländern noch immer Probleme haben Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter zu finden.[148][149] In Sachsen wird bereits darüber diskutiert, ob dies nicht eine Chance sei, eine Anpassung des Betreuungsschlüssels zu Gunsten der Kinder vorzunehmen. Das sogenannte „Kita-Moratorium“ könnte dabei – auch bei sinkenden Kinderzahlen – eine durchgehende Finanzierung des bestehenden Kitapersonals sichern, aktuell sind sich die Landesregierung und die Kommunen jedoch uneinig, wie das Projekt finanziert werden soll.[150][151]

Siehe auch

Literatur

- Herwig Birg: Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und Europa. C.H.Beck, Oktober 2001

- Herwig Birg: Die ausgefallene Generation. Was die Demographie über unsere Zukunft sagt. Beck, München 2006.

- Karl Otto Hondrich: Weniger sind mehr: Warum der Geburtenrückgang ein Glücksfall für unsere Gesellschaft ist. Frankfurt a. M./New York, Campus, 2007, ISBN 978-3-593-38270-8.

- Yves-Marie Laulan: Allemagne: Chronique d’une mort annoncée (Deutschland. Chronik eines angekündigten Todes). Paris 2004, ISBN 2-86839-959-2.

- Ulrich Reinhardt, Wolfgang Schuster: Generationenvertrag statt Generationenverrat. Freiburg 2013, ISBN 978-3-451-33276-0.

- Juliane Roloff: Demographischer Faktor. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, ISBN 3-434-46191-4.

- Christian Saehrendt: Wer rückt nach? Deutschland altert, das Land leert sich. Aufsatz (neben weiteren internationalen Beiträgen zu Problemen des 21. Jahrhunderts), in: Thomas Kunze u. a. (Hg.) Einundzwanzig. Jahrhundertgefahren, Jahrhundertschancen. Berlin 2010, ISBN 978-3-934882-21-8, S. 136–146.

- Ulrich Schödlbauer: Über das generative Verhalten der Deutschen. Iablis, 2006.

- Hans Schuh: Systematischer Frauenklau. Demografische Analysen zeigen: Städte ziehen junge Frauen an, im Osten droht regional der Niedergang In: Die Zeit, 16. März 2006.

- Susanne Tatje (Hrsg.): Unsere Zukunft – Meine Stadt. Ein Buch über den demographischen Wandel für junge Menschen von 10 bis 100. KunstSinn-Verlag, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-939264-07-1.

Weblinks

Commons: Demografie Deutschlands – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Demografiestrategie der Bundesregierung

- Demografieportal des Bundes und der Länder

- Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

- Wegweiser Demographie (Bertelsmann Stiftung)

- Informationen des Statistischen Bundesamtes zur Bevölkerung der Bundesrepublik

- Demografische Standards Statistisches Bundesamt

- Dossier Demografie zeit.de

- Religiosität als demographischer Faktor – Ein unterschätzter Zusammenhang? Marburg Journal of Religion, Juni 2006 (PDF)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads