শিল্প বিপ্লব (ইংরেজি: Industrial Revolution) (প্রথম শিল্প বিপ্লব নামেও পরিচিত) ছিল এমন এক সময়কাল যখন অধিক দক্ষ এবং স্থিতিশীল উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিকে মানব অর্থনীতির বৈশ্বিক রূপান্তর ঘটেছিল। এটি কৃষি বিপ্লবের পর গ্রেট ব্রিটেন, ইউরোপ মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ঘটেছিল।[১] এই রূপান্তরের মধ্যে হাতের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে মেশিনের ব্যবহার; নতুন রাসায়নিক শিল্প এবং লৌহ উৎপাদন প্রক্রিয়া; জল শক্তি এবং বাষ্প শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার; মেশিন টুলস উন্নয়ন এবং যান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থার উত্থান উল্লেখযোগ্য। এসময় উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যার ফলে জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র শিল্পে সর্বপ্রথম আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল।[২] টেক্সটাইল খাত কর্মসংস্থান, উৎপাদন মূল্য এবং বিনিয়োগকৃত পুঁজির কারণে একটি প্রভাবশালী শিল্পে পরিণত হয়।

| ১৭৬০ – ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ | |

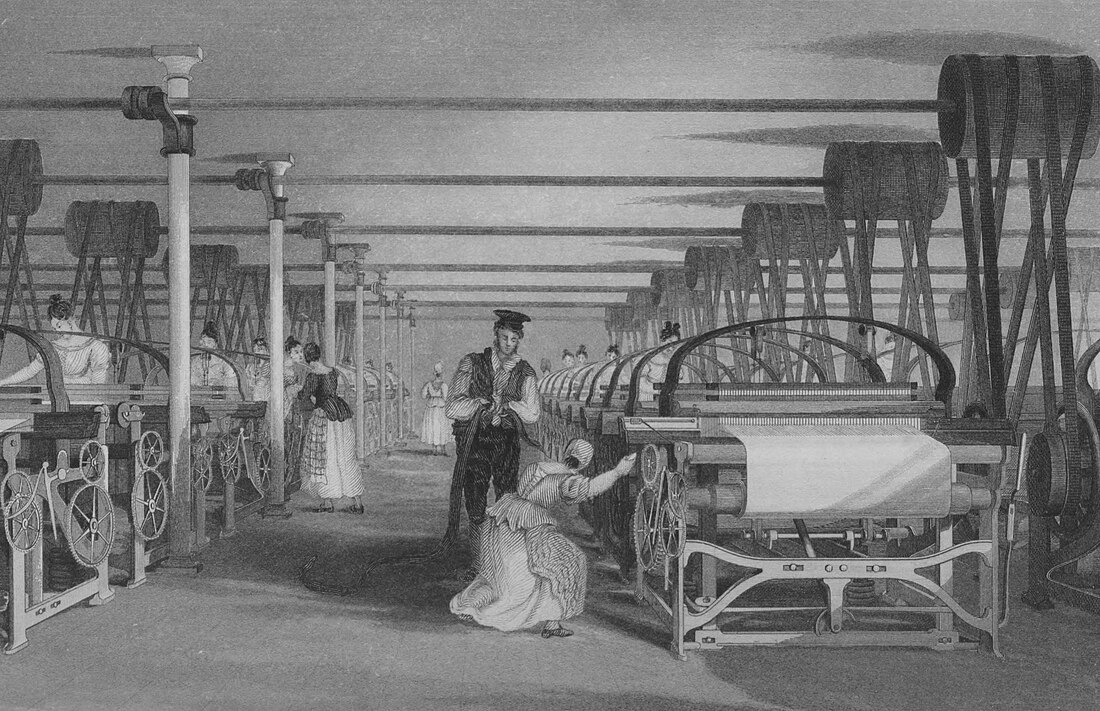

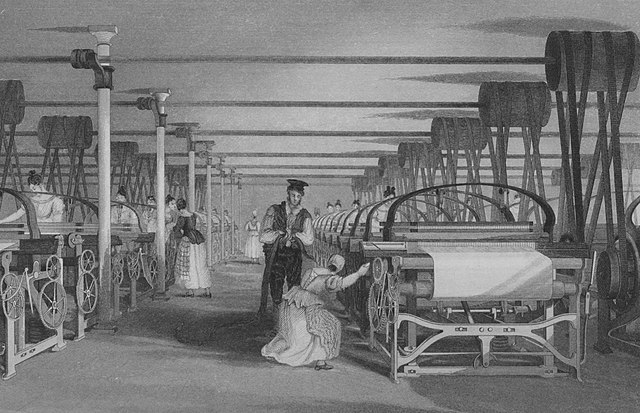

১৮৩৫ সালের একটি তাঁতশিল্পে রবার্টস তাঁত | |

| পূর্ববর্তী যুগ | আদি-শিল্পায়ন |

|---|---|

| পরবর্তী যুগ | দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব |

| উল্লেখযোগ্য ঘটনা |

|

কাঠামোগত স্তরে শিল্প বিপ্লব সমাজকে তথাকথিত সামাজিক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল এবং অনেক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ গোষ্ঠী পরিচালনার জন্য নতুন ধারণার দাবি করেছিল। একদিকে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বস্তুবাদী সম্পদ সমাজের অতি ধনী এবং দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।[৩] এই উত্তেজনাগুলো কখনও কখনও সহিংসতায় পরিণত হয় এবং সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদের মতো দার্শনিক ধারণার জন্ম দেয়।

শিল্প বিপ্লব গ্রেট ব্রিটেনে শুরু হয়েছিল এবং অনেক প্রযুক্তিগত ও স্থাপত্য উদ্ভাবনই ছিল ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত।[৪][৫] ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ব্রিটেন ছিল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক দেশ, [৬] যা উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের উপনিবেশ সহ একটি বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটেনের প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল; বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমের মাধ্যমে আদি-শিল্পায়িত মুঘল বাংলার সাথে।[৭][৮] [৯] [১০] বাণিজ্যের বিকাশ এবং ব্যবসার উত্থান শিল্প বিপ্লবের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম।[২] :১৫

শিল্প বিপ্লবকে ইতিহাসের একটি বড় সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একে বস্তুগত অগ্রগতির জন্য মানবজাতির কৃষি গ্রহণের সাথে তুলনা করা যায়।[১১] শিল্প বিপ্লব কোন না কোনভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত, গড় আয় এবং জনসংখ্যা নজিরবিহীন এবং টেকসইভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিছু অর্থনীতিবিদ বলেন যে শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল, এসময় পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যদিও অন্যরা বলেন যে এটি ১৯ এবং ২০ শতকের শেষের দিকে অর্থপূর্ণভাবে উন্নতি করতে শুরু করে। [১২] [১৩] শিল্প বিপ্লব এবং আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থানের আগে মাথাপিছু জিডিপি ব্যাপকভাবে স্থিতিশীল ছিল।অপরদিকে শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যুগের সূচনা করেছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা একমত যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা প্রাণী ও উদ্ভিদের গার্হস্থ্যকরণের পর থেকে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শিল্প বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট শুরু এবং শেষ এখনও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কিত একটি বিষয়, ঠিক যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের গতি। এরিক হবসবাম মনে করেন যে ১৬৮০-র দশকে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং ১৮৩০ বা ১৮৫০ এর দশক পর্যন্ত এটি পুরোপুরি অনুভূত হয়নি। অপরদিকে টিএস অ্যাশটন মনে করেন যে শিল্প বিপ্লব মোটামুটিভাবে ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ঘটেছিল। ১৭৮০-র দশকে যান্ত্রিক টেক্সটাইল স্পিনিং দিয়ে ব্রিটেনে প্রথম দ্রুত শিল্পায়ন শুরু হয়। [১৪] ১৮০০ সালের পরে বাষ্প শক্তি এবং লোহা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে যান্ত্রিক টেক্সটাইল উৎপাদন গ্রেট ব্রিটেন থেকে ইউরোপ মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। বেলজিয়াম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বস্ত্র, লোহা ও কয়লা এবং পরে ফ্রান্স টেক্সটাইল উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। [২]

১৮৩০-এর দশকের শেষ থেকে ১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে একটি অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এসময় শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্ভাবন, যেমন যান্ত্রিক স্পিনিং ও বুনন মন্থর হয়ে যায় এবং এদের বাজার পরিণত হয়ে ওঠে। এই সময়ের শেষের দিকে বিকশিত উদ্ভাবনসমূহের মধ্যে রয়েছে লোকোমোটিভ, স্টিমবোট ও স্টিমশিপের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং গরম চুল্লিতে লোহা গলানো ইত্যাদি।

১৮৪০ এবং ১৮৫০ এর দশকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের মতো নতুন প্রযুক্তিগুলো উচ্চ হারে বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। ১৮৭০ সালের পর থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে, যাকে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব বলা হয়। সেসময়কার উদ্ভাবনের মধ্যে নতুন ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, গণ-উৎপাদন, অ্যাসেম্বলি লাইন, বৈদ্যুতিক গ্রিড সিস্টেম, বড় আকারের মেশিন টুলস এবং বাষ্পচালিত কারখানায় ক্রমবর্ধমান উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২] [১৫]

আবিষ্কারক

শিল্পবিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন অগাস্ত ব্লাংকি ১৮৩৮ সালে। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল ও কাল মার্কস শিল্প বিপ্লব কথার প্রয়োগ করেন।

বিভিন্ন দেশের শিল্প বিপ্লব

- শিল্প বিপ্লব (১৭৬০ থেকে ১৮৪০) - ইংল্যান্ড

- আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬) - যুক্তরাষ্ট্র

- ইসলামিক/ইরানি বিপ্লব (১৯৭৯) - ইরান

- ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) - ফ্রান্স

- বলশেভিক/অক্টোবর/রুশ বিপ্লব (১৯১৭) - রাশিয়া

- জার্মান বিপ্লব (১৯১৮) - জার্মানি

- হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব (১৯১৯) - হাঙ্গেরি

- আগস্ট বিপ্লব (১৯৪৫) - ভিয়েতনাম

- চিন বিপ্লব (১৯৪৯) - চিন

- কিউবান বিপ্লব (১৯৫৯) - কিউবা

- ভেলভেট বিপ্লব (১৯৮৯) - চেকোস্লোভাকিয়া

- বলিভারিয়ান বিপ্লব (১৯৯৮) - ভেনিজুয়েলা

- রোজ বিপ্লব (২০০৩) - জর্জিয়া

- অরেঞ্জ বিপ্লব (২০০৪) - ইউক্রেন

- টিউলিপ বিপ্লব (২০০৫) - কিরঘিজস্তান

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব

মূলকারণ: (১) ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) সুলভ শ্রমিক, (৩) অফুরন্ত মূলধন, (৪) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, (৫) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, (৬) উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ইত্যাদি।

শিল্প বিপ্লবের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Industrial Revolution. এই শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন ইংরেজ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee. ১৮৮০ সালে তিনি তাঁর লেখা "Lectures on the Industrial Revolution in England" গ্রন্থে এটা ব্যবহার করেন। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার নানারকম কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ ছিল পুঁজির জোগান। এই পুঁজির অনেকটাই এসেছিল ঔপনিবেশিক ব্যাবসাবাণিজ্য থেকে। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে দুটি সমস্যা দেখা দেয়। কাঁচামালের অভাব এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্যে বাজার। এই দুটি সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হল উপনিবেশ স্থাপন। খনিজ ও বাণিজ্যিক কৃষিতে সমৃদ্ধ উপনিবেশ থেকে একদিকে যেমন কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব, তেমনই অন্যদিকে সেখানেই উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়েরও সুযোগ ছিল। একাজ অবশ্যই সহজসাধ্য ছিলনা। উপনিবেশগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা। ইংল্যান্ড আমেরিকায় তার এই নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ভারতসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইংরেজরা বাহুবলে তাদের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণভাবে উপনিবেশবাদ বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা যাতে মাতৃভূমির স্বার্থে বাহুবলে অধিকৃত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে শোষণ করা হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে স্থানীয় শিল্পের যাতে কোনো বিকাশ না-হয়, অথবা যেখানে উন্নত হস্ত বা কুটির শিল্প আছে, তার যাতে পতন বা ধবংস অনিবার্য হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। অর্থাৎ, উপনিবেশগুলির স্বাধীনভাবে অর্থনীতি নির্ধারণ করবার কোন সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে না। ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব হওয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে ইংল্যান্ড ছিল সবচেয়ে অগ্রণী। তার সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বজুড়ে। কথাই ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায়না। তারপরেই ছিল ফ্রান্সের স্থান, যদিও ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল বেশ কিছুটা দেরিতে। জার্মানি, রাশিয়া ও ইতালিতে আরও পরে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল বলে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। যাই হোক, উনিশ শতকের শেষ পর্বে আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র এবং এশিয়ার এক বৃহৎ অংশ জুড়ে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.