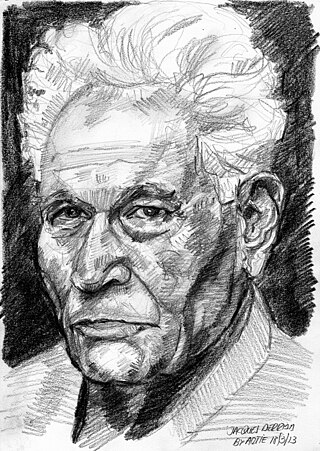

雅克·德里达

法國哲學家(1930—2004) 来自维基百科,自由的百科全书

雅克·德里达(法語:Jacques Derrida,法语发音:[ʒak dɛʁida];1930年7月15日—2004年10月9日),幼名雅基(法語:Jackie)。當代法國解構主義大師、當代最重要亦最受爭議的哲學家之一。德希達一生總共發表超過40多部著作,以及數百篇散文。他在人文和社會科學如:人類學、歷史學、語言學、社會語言學、政治理論、女權主義和酷兒研究都有顯著影響。他的作品迄今在歐洲大陸、南美和其他國家地區的歐陸哲學中仍佔主導地位,特別是在圍繞本體論、認識論(尤其是關於社會科學)、倫理學、美學,詮釋學、哲學辯論的學術界產生了重大影響。雅克·德希達的哲學亦以解構主義的形式影響建築、音樂、藝術和藝術評論家。德希達曾說過,作為解構主義的鼻祖,他已留下屬於自己的「遺產」。在後來的著作中,他經常處理一些道德和政治議題,這些作品影響了不同的政治運動,從而使德希達成為一位份量十足的公眾人物。

| 「Jacques Derrida」的各地常用譯名 | |

|---|---|

| 中国大陸 | 雅克·德里达 |

| 港臺 | 雅克·德希達 |

生平

1930年,雅克·德里达生於阿尔及利亚比阿爾的一個已經歸化的猶太小資產階級家庭;因為法國政府對猶太人的打壓,猶太教變得隱秘地存在於日常家庭生活中。他的父親埃梅在塔舍葡萄酒廠工作。他和母親喬吉特·薩法爾關係親密。因為皮膚黝黑,被家人戲稱為“非洲國王”。[1]

小學的德里達是個好學生,除了筆跡很亂;和阿爾及利亞其他學校一樣,種族問題在學校很明顯,學生們多有衝突,這時候的德里達對這些事很厭棄。到中學時,本地人無法繼續升學就少了很多,阿拉伯語被視為外語,現實和課本也有很大的脫節;這些經歷讓德里達感到阿爾及利亞絕不僅僅是法國的一個省份,而也是一個國家。1940年10月3日,貝當元帥上台後,法令對猶太人的權益做了進一步的限制。1941年9月30日,猶太人上學到人數被限制,德里達到比阿爾的本·阿克努中學讀六年級,在這裡他結識了菲爾南·阿沙洛克和讓·塔烏松。他成長在一個藏書不多的家庭,他通過法文老師勒費弗里讀到了很多文學書。1942年10月,開學的第一天,他被校監告知自己被開除了。不久他到瑪伊莫尼德中學註冊,不過他討厭這所由被放逐的猶太教師組成的學校,盡可能的逃學。11月7日,美國軍隊登陸北非和抵抗組織與維希政權開戰。1943年,他沒有去長老會的學校,而是和表哥廝混、看電影;不久阿爾及爾被自由法國收復,反猶政策也在3月14日被廢除,德里達也回到本·阿克努中學讀書。1947年6月,他在中學畢業會考中失利,在夏天勤奮學習,隨後到埃米爾·費利克斯·戈蒂埃高中學習。在高中的最後一年,他開始認真學習哲學,有了成為哲學教師的願望,但也不願意放棄文學。他在電台中聽到有一位老師讚揚巴黎高等师范学院的文科預科班,他找到了這位布若中學的教師並註冊,他在這裡還遇到帕利安特和讓·多邁克,他們後來一起到巴黎投考。[1][2]

1949年9月末,德里達到巴黎的路易大帝高中預科寄宿讀書。他不喜歡預科班哲學老師艾蒂安·博爾內的課,相反更喜歡亨利四世高中的讓·博弗雷。他在劇團排演席勒的《唐·卡洛斯》時認識了熱拉爾·格拉內爾。德里達的哲學成績優異,但英語、德語、拉丁語的都不是很好,成績不均;加上不穩定的睡眠導致他沒有考上高師,面試時的考官是梅洛-龐蒂,這也是德里達唯一見到他的一次。夏天,他返回比阿爾度假,和莫諾里大量通信。1951年4月2日,返回巴黎。5月28日,他在極糟的身體和精神狀態下參加了考試,在精神崩潰的邊緣,他交了白卷。7月,他返回阿爾及爾。10月,返回巴黎開始第三年的預科學習,並結識了歐庫圖里耶和他一同考入高師。[1][2]

1952年10月,德里達進入高師,這屆僅有他和米歇爾·塞爾、皮埃爾·阿斯內、阿蘭·龐斯四人轉向哲學。他和阿蘭常常到索邦大學聽課,還得到了阿爾都塞的接待和當時還是講師的福柯的授課。而在第一个学期期末考试时,他的口语考试也未能及格。1953年開學時,索邦大學的學士學位考試讓他情緒惡劣,不過他和畢仰高合住,高師理想的學習環境也讓他高興。3月,他到魯汶待了幾個星期,他被胡塞爾留下的大量未發表的手稿所吸引,和同樣研究胡塞爾的魯道夫·伯姆討論哲學。1954年10月,準備教師資格考試的德里達有了獨立的宿舍,和畢仰高鄰居。夏天,畢氏隨法中友誼代表團到中國旅行,回國後常常和德里達談起現代中國的話題。1955年春,教師資格考試的筆試讓他承受著考高師時同樣的焦慮,他在第三次筆試中只寫了提綱便交了卷,雖然在考官的通融下進入面試但仍然落榜。暑假返回比阿爾,這時阿爾及利亞的局勢也逐漸惡化,儘管新總督雅克·蘇斯戴爾要進行改革,不過民族解放陣線已經開始遊行,不過戰爭已經不可避免了;德里達和加繆的立場相近,希望兩方停火。[1][2]

1955年到1956年是德里达在高師的最後一年,他被邀請參加沙龍,認識了讓·華爾、加布里埃爾·馬塞爾和盧西安·高德曼這樣的已經取得成績的文化人,還有德勒茲、圖尼埃等青年學者。哲學教師資格考時,德里達和以前一樣尋求阿爾都塞的鼓勵,但這次阿爾都塞因憂鬱症離開了高師,輪到德里達來安慰他了。9月15日,他到哈佛大学交換,未婚妻瑪格麗特也和他同去美國。他很關注阿爾及利亞不斷惡化的局勢,布爾迪厄當時在阿爾及爾服役,因此獲得了很多一手消息。1957年6月18日,他們結束了哈佛生活回到巴黎,這也意味著他將要服役。8月24日,回到阿爾及爾並於9月初受編,在水堡受訓。10月初到古莱阿入職,做教書和文職工作。[1]

1959年7月16日,伊波利特提名德里達做索邦大學的助教,哲學研究主任艾蒂安·蘇里奧不到一周就正式邀請他任職。8月3日,他出席了岡迪拉克、高德曼和皮亞傑主持的研討會。9月30日,他收到中等教育總長布魯諾德的信,被任命為勒芒高中的哲學教師,在兵役結束後任職。在勒芒的他非常消極,他遠離常規教學,想要傳達他最關注的哲學問題;他很寡言,難以接近而且過於嚴厲。11月,他給岡迪拉克寫信希望調回索邦大學。[1]

回到索邦的德里達在弗雷訥找到了一所公寓,妻子瑪格麗特也重新開始學習民俗學。德里達是唯一的哲學助教,要協助好幾位教授,工作量很大,通勤和工作給他了很大的壓力,不過他的心態積極了很多,憂鬱症也開始緩解。普通哲學沒有固定的教學方案,因此德里達全是按照自己的興趣決定主題的,他上的課都是有關於海德格的。這讓他的名氣迅速提升,人們爭先恐後來聽他的課。1961年的暑假是他在阿爾及利亞度過的最後的一個夏天,阿爾及利亞的局勢已經不可挽回了到1962年初,秘密軍隊組織將行動擴大到了法國本土。3月18日,《埃韋昂協議》簽署後本應該停火,但衝突仍導致40多萬人死亡。到9月底,德里達的家人全部逃難到了巴黎。德里達雖然早已離開比阿爾,隨著時間流逝,他日益頻繁的追憶他無法釋懷的“阿爾及利亞鄉愁”。[1]

此後,他的工作一直集中於胡塞爾,並與當時諸多著名的學者在學術上對話,尤其是福柯、梅洛-龐蒂、保羅·利科還有陳德滔。他為巴塔耶所創辦的《批評》雜誌撰文,這讓他結識了德基、埃德蒙·雅貝斯和布里埃爾·布努爾。1963年夏,他的興趣轉到了列維納斯,於1964年初到索邦大學聽講,這也讓他認識了莫里斯·布朗肖。1964年秋,因為助教的職務限定四年,所以他離開了索邦大学。岡迪拉克建議他向法國國家科學研究中心申請兩年的假期來完成論文,不過他同時申請了高師的教職。1965年3月,和菲利浦·索萊爾的通信喚醒了他對文學的熱愛,並在《原樣》雜誌上發表了關於阿爾托的文章。1966年11月,德里達赴美參加巴爾的摩研討會,並在會上第一次見到拉康。1967年1月,德里達返回法國,這一年也是他著作頗豐的一年,連續發表了《書寫與差異》、《論文字學》、《聲音與現象》。1968年,應亨利·博紹之邀,到他的寄宿院共度聖誕假期,這讓他們成為好友。2月,德里達的觀點造成了巨大且分化的反響,邀約多了起來,知名的雜誌和刊物也出現了討論他的文章。因保羅·德曼而發現了德里達的塞繆爾·韋伯邀請德里達到柏林自由大學講座。五月風暴時,德里達並不算積極參與,而是有所保留。8月,他參與籌辦了索邦大學在文森森林的校區,不過很快他又被邀請到約翰·霍普金斯大學講課兩個月。1970年,他參加了讓-呂克·南希和菲利普·拉库-拉巴特的主辦的研討會,熱內特和利奧塔也出席了這個研討會。1971年,德里達再次到巴爾的摩客座。[1]

1972年,他與菲利浦·索萊爾和福柯都戲劇性的分手了,這讓他同南希和拉庫-拉巴特關係更加密切。3月,在一次研討會後和西尔维亚娜·阿加桑斯基結下了親密關係,這個戀情也延續了很多年。1973年,他開始創作《喪鐘》,結識了瓦雷里奧·阿達米,並自1975年起連續幾個夏天都到他家做客。1974年6月,他和南希、薩拉·科夫曼、西尔维亚娜等六人準備創作一本集體著作。1975年1月,他被任命為耶魯訪問學者,為期三年。1976年,德里達的名聲迅速提高,保羅·德曼在其中功不可沒。德里達的作品在法國是從大學體制邊緣蔓延開的,而在美國則是從一流大學的中心,這無疑給了他的理論更強的合法性,並在更廣泛的公共空間傳播。[1]

1981年12月26日,他作為揚-胡斯教育基金會的副主席到布拉格,在拉迪斯拉夫·海达内克家中講課。回程在機場行李檢查時,他被污“轉移毒品”而被扣押。1982年2月2日,返回巴黎,這個事件讓他和過去那些分手的朋友恢復了關係。1984年,這一年他的工作和行程都非常多,並擔任了社会科学高等学院博士导师,還參與了國際哲學院的運作。1987年10月,一本批評海德格的書出版,德里達認為其觀點經不起考證,這讓他引火燒身;同時保羅·德曼事件也爆發,讓他捲入了輿論討論。[1]

1990年,他第一次到莫斯科,並在接下來的十年去了很多年輕的民主國家,如希臘、巴西、阿根廷、智利等。1997年,第一次到印度,隔年去了以色列、巴勒斯坦和南非。2001年,到了他從80年代就開始計劃的中國;九一一袭击事件後他也對此作出了回應。[1]

思想

德希達的解構主義首先基本上是一種批判和顛覆傳統西方理性主義文化的策略,這裡傳統西方文化特別是指西方傳統的形上學與本體論,特別是以西方邏各斯中心主義(或邏輯中心主義)及語言中心主義為基礎的形上學。西方傳統文化採用二元對立的模式來論證人的理性、自由、道德及主體性,這些都是受到邏各斯中心主義和語言中心主義所規範的對人的限定與宰制,一個活生生的、充滿血肉感情和真正自由的「人」就失掉了,德希達更著重由西方邏各斯中心主義和語音中心主義所產生的西方種族主義,他指出邏各斯中心主義或語音中心主義意味著理性主體或說話主體的中心地位,人在面對自然及客觀世界、人在面對他人及整個社會的主體中心地位,都是以理性主體和說話主體的基本假設為基礎及出發點,這種主體中心主義就導致(西方)種族主義。這種西方種族主義意味著西方文化的優越地位,並以西方文化去同化或「漂白」其他民族的文化,德希達諷刺地說,西方的「白種人」具有很強的「漂白能力」。

邏各斯中心主義和語音中心主義其實是一體之兩面。邏各斯中心主義意即以邏各斯為基礎或中心的思想,邏各斯有理性、邏輯、話語、真理和根源的意思;語音中心主義是指語音能夠呈現真理或意義的功能,或者說,語音和邏各斯(真理或意義)是一體之兩面,語音是「能指」,而真理與意義是(超越的)「所指」,由語音將意義顯現或呈現出來,德希達說:「語音的本質在作為邏各斯的『思想』內部同『意義』相聯繫,它與生產『意義』,接受『意義』,言說『意義』和構造『意義』的東西,具有直接的相近性」,又說:「…邏各斯中心主義也是一種語音中心主義:語音與存在、語音與存在之意義、語音與意義之理想性的絕對相近性」,又說:「因此,邏各斯中心主義將支持把事物之存在決定為在場(或呈現)。」西方文化從蘇格拉底開始,經過基督教的中世紀時期,一直到現在,都受到邏各斯中心主義及語音中心主義的影響。柏拉圖認為,思想和邏各斯是相同的,不過思想是靈魂內部不發出聲音的對話,而將它發出聲音來就是邏各斯(說話、判斷),思想是靈魂自己的自我對話;柏拉圖不但確立了人作為理性的思想主體,也強調了說話的邏各斯的優先地位。從古希臘時代起,希臘人就把他們自己的民族所使用的希臘語當成唯一「正當」的語言,把講非希臘語的異族,統統稱為barbarians,意思是「野蠻人」或「不會說話的人」(說話結結巴巴的人)。另外,基督教時代一開始,就受到希臘思想的影響,耶穌基督的門徒約翰在《約翰福音》一開頭就說:「太初有道(Logos),道與神同在,道就是神」,這個「道」(Logos)有說話和真理的意思,和希臘思想一樣,它表示真理與話語是一體之兩面,一方面是真理與上帝,另一方面是上帝的話語,基督教把Logos翻譯為「道」這個漢字亦很貼切,因為漢字「道」亦有說話和真理兩方面意思。德希達認為,邏各斯中心主義和語音中心主義標舉真理或意義的「在場出席」(presence),突顯出一個理性的說話主體,或把人限定為一個理性主體,從而限制了人的自由,這全是西方形而上學的虛構,因此他揭力顛覆或解構西方的傳統文化。

西方的邏各斯中心主義和語音中心主義的一個作用就是建立絕對真理和塑造一個普遍同一(identical)的理性主體,這樣就導致生命失去了個體的自由,德希達的解構主義的策略就是用書寫去顛覆語音、用差異去顛覆同一性。西方傳統文化受到語音中心主義的影響,認為話語優於書寫,話語與真理是一體兩面,話語使真理或意義「在場出席」,由於語音使意義重現,意義能保持同一;關於書寫,西方哲學家如柏拉圖、索緒爾、盧梭、李維史陀等都表示懷疑,例如,柏拉圖認為,書寫是一種「意義」(meaning)的自我異化(alienation),它引入不同解釋之可能,與原本意思有差異,這種意義之異化最明顯地表現在這個事實中:在作者缺席時,甚至在作者死後,書寫符號能繼續有指涉作用。因此,柏拉圖能夠指控書寫犯了某種弑父罪。書寫符號像非法的私生子,拋棄了生養它們的作者;話語才是合法的兒子,柏拉圖指的是「銘刻在靈魂中的理智言詞(word)」、「知識之活的言詞(living word)」,而書寫詞語(written word)只不過是它的影像而已。為了反對西方傳統文化的語音中心主義,德希達利用書寫文字的模糊性、歧義性或差異性去顛覆話語的精確性與同一性。德希達認為,書寫文字既然已經脫離了原作者而獨立存在,就成為一個隨時待閱讀、待詮釋和待賦予新生命的事物,這表明書寫文字從一開始就作為一個無限可能差異的詮釋體系而存在。解構既是一種創造性的詮釋(hermeneutics),又是一種「延異」(differance)的自由遊戲活動。德希達的「在延異中解構」的策略,其實施過程實際上是一種創造性的詮釋活動。在他看來,一切詮釋活動,都是優先於文本(text)的原創作活動;閱讀就是錯誤的閱讀(reading is mis-reading)。

「延異」(differance)是一種不斷產生差異(difference)的自由遊戲或展現活動,它是產生差異的源頭(differentiating origin of differences),它是一個「本源的延異」(originary differance),但這個源頭是不完滿(non-full)及複雜的(non-simple),因此「源頭」(origin)這個名字又不太合適。德希達的「延異」的思想似乎啟發自尼采、佛洛依德、海德格、拉康和列維納斯等哲學家,延異是一個隱晦的「無意識之異域」(alterity of the unconscious),它不是理性主義的、現象學的、具有清明意識的、在場的視域;它如尼采的權力意志、佛洛依德的潛意識,是一種無意識(或潛意識)的自由遊戲活動。一切理性主義的形上學系統皆源自這種延異的遊戲活動,但形上學亦只是西方傳統文化的虛構,哲學應重新發現延異的領域。同一性是理性主義的形上學的特徵,而延異則是產生差異的「源頭」。西方傳統形上學習慣使用二元對立的思考方法,將事物區別開來,把它們凝固起來,把時間中的差異變化壓抑起來,因而去顯出事物的自我同一,這些都是理性主義的虛構。在延異的差異化活動中,二元對立中的一項將變為另一項的延異,它是在延異中的另一項,亦是另一項的延異,因此,理性主義的二元對立是一種理論的虛構。「延異」再不是一個言詞(word)或符號(sign)去指涉一個在場出席的意義或真理,因它屬於隱晦的異域。語言是在「延異」的遊戲活動中自我產生或創造的,不再受邏各斯中心主義的支配。

我們這裡必須指出,德希達利用「延異」(differance)這個雙義詞去顛覆西方的語音中心主義的同一性,因為differance與difference在語音上是不可分辨的。因此,延異有兩個意思:一、在時間上延遲(differer, defer);二、差異(difference)。由於diffe-rance(中的a)是直接由現在分詞(present participle) differant所派生,因此更接近動詞differer之作用,而difference(差異)只是diff-erer之作用所產生的結果。於是,「延異」(differance)有「延緩」和「差異」的意思,它一方面是在時間上的「延遲」中的產生差異的自由遊戲活動,另一方面又是「差異」之結果。

差異是延異在時間的延緩中產生的,延異因此亦產生不斷變化的意指關係(signification),或者說,它產生意指關係的運動(movement of signification),由於書寫符號的模糊性及歧義性,這種延異的遊戲活動在文本(text)的創造性詮釋中更容易發揮其作用,它是一種絕對自由的、無底的(bottomless)棋盤遊戲(chessboard),為了顛覆西方傳統文化,這就是德希達的在詮釋中延異的解構遊戲活動或策略。

德希達雖然透過書寫與延異來拆毀意義理論,但又似乎沒有正面提出質疑意義的嚴格理據。雖然德希達對現代思潮產生很大的影響,但他也是位極具爭議性的哲學家,尤其受到一些較傳統的思想家所反對。有一次在「文本與解釋」的會議上,德希達和伽達默爾之間展開了一場精彩的對話,伽達默爾認為,對話中存在「相互理解」和實現「相互理解」的願望;德希達卻認為,這種「相互理解」及實現「相互理解」的願望是一種在場的形上學奢望,理解中呈現的「意義」畢竟仍是觀念性的東西,伽達默爾不認同。德希達認為,除了詮釋學的理解方式,更重要的是,還有解構主義的理解方式。

著作

- 《胡塞尔〈 几何学起源〉导论》(1962年)

- 《论文字学》(1967年)

- 《书写与差异》(1967年)

- 《声音与现象》(1967年)

- 《撒播》(1972年)

- 《哲学的边缘》(1972年)

- 《多重立场》(1972年)

- 《丧钟》(1974年)

- 《马刺:尼采的风格》(1978年)

- 《绘画中的真理》(1978年)

- 《明信片》(1980年)

- 《测验》(1986年)

- 《近域》(1986年)

- 《心理:另一个发明》(1987年)

- 《论精神:海德格尔及其问题》(1987年)

- 《留声机》(1987年)

- 《签名》(1988年)

- 《回忆保罗·德曼》(1988年)

- 《从法律到哲学》(1990年)

- 《有限公司》(1990年)

- 《胡塞尔哲学中的生成问题》(1990年)

- 《耗时:伪币》(1991年)

- 《另一个标题》(1991年)

- 《马克思的幽灵》(1993年)

- 《论友谊的政治》(1994年)

- 《难题》(1994年)

- 《死亡的礼物》(1995年)

- 《论名》(1995年)

- 《档案热:一个弗洛伊德主义的印象》(1996年)

- 《解构的责任》(1997年)

- 《友谊的政治》(1997年)

- 《抗拒精神分析》(1998年)

- 《监督的权力》(1998年)

- 《激情》(1999年)

- 《名字除外》(1999年)

- 《刺死》(1999年)

- 《流氓》(2003年)

- 《9·11概念》(2003年)

- 《独一无二的每一次,世界的终结》(2003年)

- 《正在到来的民主》(2004年)

腳註

參考文獻

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.