热门问题

时间线

聊天

视角

游牧帝国

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

游牧帝国,亦称行國[1],有时也被称为草原帝国,中亚或内亚帝国,是由弯弓、骑马的游牧民族在欧亚大草原建立的帝国,从古典时代(斯基泰)到近现代早期(准噶尔),它们是非定居政权最突出的例子。

此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2020年7月12日) |

一些游牧帝国在被征服的定居国家内建立首都,然后利用这个非游牧社会的现有官僚体系和商业资源来巩固其统治。在这种情况下,原本游牧的王朝在被推翻之前可能会在文化上与被占领民族融合[2]。伊本·赫勒敦(1332-1406年)于1377年 在其Asabiyyah理论中描述了这样一个较小规模的循环。

中世纪早期的历史学家可能把这些政体为“汗國”(从统治者的称号“汗”衍生而来),然而使用汗头衔的国家(如中亚的汗国)并不等同于游牧为生的国家。在13世纪蒙古人扩张之后,也使用斡耳朵(orda)一词称呼游牧国家,如钦察汗国(Golden Horde)。

Remove ads

古代

辛梅里亚人是高加索山脉和亚速海北部的古印欧民族,历史可追溯到公元前1300年,他们在公元前8世纪被斯基泰人向南驱逐至安纳托利亚。从语言上来看,他们通常被认为是伊朗民族,或者有可能是伊朗民族占统治地位的色雷斯人。

斯基泰(古希臘語:Σκυθική)指古典时代内亚的一片地区,生活着东伊朗民族斯基泰人[3][4][5],包括东欧维斯瓦河以东的一部分和中亚。古希腊人将欧洲的东北部和黑海以北的所有地区命名为斯基泰[6]。斯基泰人从公元前11世纪直到2世纪生活在这片地区[7]。

萨尔马提亚人(拉丁語:Sarmatæ或Sauromatæ;古希臘語:Σαρμάται, Σαυρομάται)是古典时代伊朗民族[8][9]公元前6世纪到公元4世纪的[10]的一个大型邦联[11]。他们使用斯基泰语,这是印欧语系东伊朗语族的一种语言。

根据Arrowsmith、Fellowes和Graves Hansard于1832年出版的《古代地理语法》(A Grammar of Ancient Geography),萨尔马提亚分为两部分,欧罗巴萨尔马提亚[12]和亚细亚萨尔马提亚[13],覆盖一片总面积达503 000平方英里和1 302 764平方公里的地区。萨尔马提亚人基本上是在尼尼微围城战后回到东欧大草原的斯基泰老兵(塞迦人、伊阿居格人、帕提亚人等)。波兰什拉赫塔贵族奉行萨尔马提亚主义,称自己是萨尔马提亚人的直系后裔。

匈奴是中亚的一个游牧部落联盟,统治阶层和受统治部落的来源尚不明确。公元前3世纪到460年左右之间匈奴生活在蒙古高原,领土范围包括今天的蒙古国、南西伯利亚、中国东北西部、内蒙古、甘肃省和新疆。匈奴是第一个统一的游牧民族帝国。秦、汉、晋等中原王朝与匈奴的历史关系非常复杂,其中有军事冲突、朝贡和贸易以及联姻。秦始皇将其逐出黄河流域以南之后,他建造了著名的长城来阻止匈奴南下。

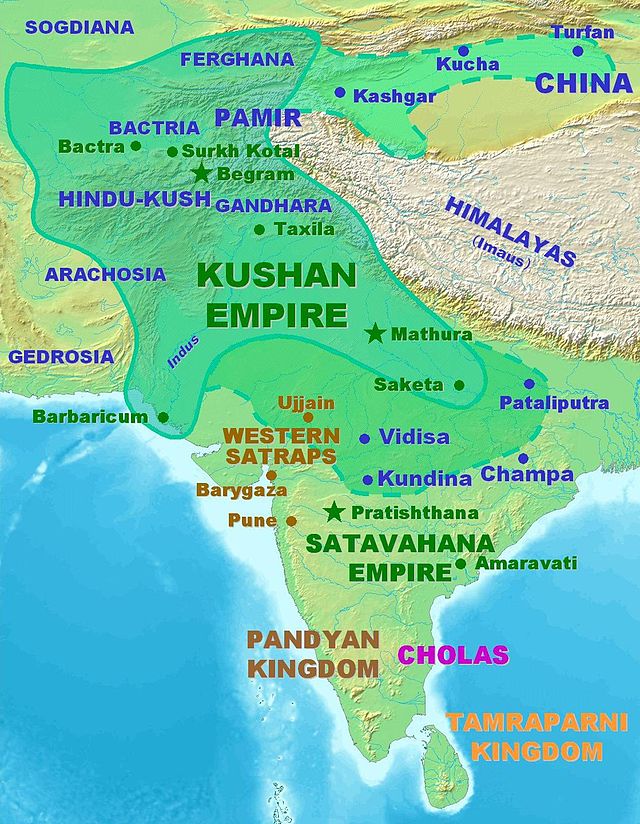

贵霜帝国(巴克特里亚语:Κυϸανο,Kushano;梵語:कुषाण राजवंश Kuṣāṇ Rājavaṃśa;佛教混合梵文: Guṣāṇa-vaṃśa;安息語:𐭊𐭅𐭔𐭍 𐭇𐭔𐭕𐭓 Kušan-xšaθr[14])是月氏受到匈奴的压力于1世纪早期迁至巴克特里亚建立的国家,扩展至阿富汗的大部分地区[15]以及印度次大陆的北部,远及瓦拉納西附近的鹿野苑,那里出土了可追溯至贵霜皇帝迦膩色伽一世的铭文[16]。

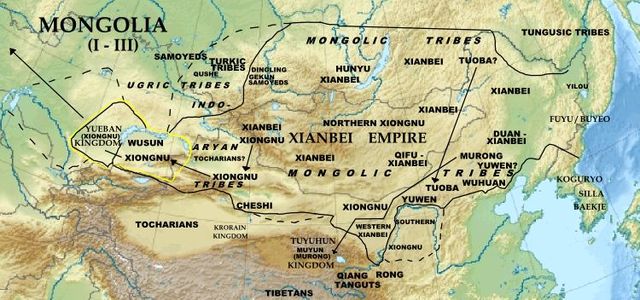

鲜卑联盟是公元156到234年位于蒙古国、内蒙古、新疆北部、中国东北、甘肃、布里亞特、外貝加爾邊疆區、伊尔库茨克、图瓦、阿尔泰共和国和东哈萨克斯坦等地的游牧帝国。和许多中国历史上记载的古代民族一样,他们的种族组成不明[17]。鲜卑是更早的东胡北部的一支,可能有一些原始蒙古人的成份。在鲜卑崩溃之后,其中一部迁徙至中国并建立了北魏[18]。

嚈哒,又作挹怛、挹阗或白匈是位于中亚的游牧联盟[19],他们在5世纪将版图向西扩展[20],在6世纪前半叶达到鼎盛,控制了阿富汗、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦和中国的部分地区[21][22]。

匈人是从中亚向西迁徙的亚欧草原部落联盟。他们最早于4世纪中期出现在伏尔加河一侧,随后征服了整个欧洲东部,在南部与罗马帝国接壤,北部直抵今天的德国。他们在欧洲的迁徙引起了民族和政治上的动荡,可能导致了民族大遷徙。447年到453年间,匈人帝国在阿提拉时期达到疆域巅峰。

中世纪

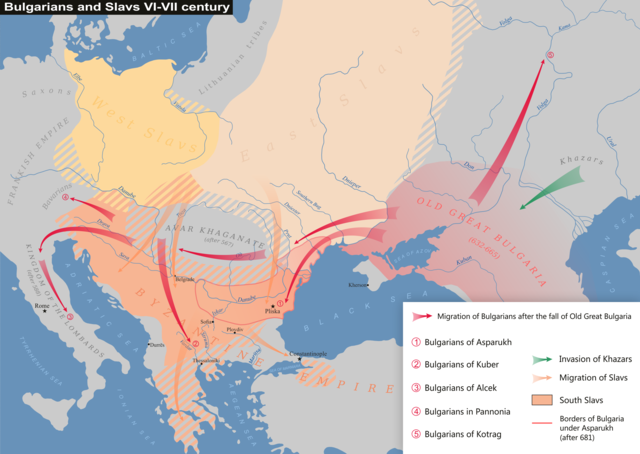

保加尔人是7世纪兴起于东欧大草原和伏尔加河流域的半游牧突厥军事部落,发源于阿的里-烏拉爾地区的骑马游牧民,一些研究者认为其根源可追溯至中亚[23]。在他们沿着欧亚大草原一路向西的迁徙中,保加尔人吸收了其他族群和文化影响,其中包括匈人和印欧民族[24][25][26][27][28][29]。对中亚突厥语人群和其他与保加尔人有关的民族的现代基因学研究发现了保加尔人和亚欧西部民族的亲属关系[29][30][31]。保加尔人使用保加尔语,这是乌古尔突厥语的一种[32],他们保存了欧亚草原的军事头衔、组织和习俗[33]以及萨满教和腾格里信仰[34]。

邓吉西克死后,匈人似乎被其他族群所吸收,如保加尔人[35]。然而Kim认为匈人仍处在Ernak的统治下,成为库特古尔和乌提格尔匈-保加尔人[36]。这一结论仍存在争议。一些学者认为另一个在古代文献里被识别为匈人的族群北高加索匈人是真正的匈人[37]。后匈人时代不同草原民族的统治者曾声称是阿提拉的后裔,以便维持其权力的合法性,且4世纪以后若干草原民族也被西欧和东罗马的史料称为匈人[38]。

保加尔在历史上第一次被明确提及是在480年,他们与东罗马皇帝芝诺(474 - 491年在位)结盟共同对抗东哥特人[39]。7世纪亚美尼亚学者阿纳尼亚·希拉卡齐的地理作品《地理》(Աշխարհացոյց(传统亚美尼亚文);Աշխարհացույց(现代亚美尼亚文))中提到Kup'i Bulgar、Duč'i Bulkar、Olxontor Błkar和移民来的Č'dar Bulkar等保加尔部落生活于高加索庫班地區以北的草原[40]。此外还有一个较为模糊的描述Ziezi ex quo Vulgares出现于作者未知的编年史354一书中,这里的Ziezi指圣经中闪的后代[40][41]。

7世纪保加尔人在东欧大草原上成为一个半定居社会,在635年左右建立了旧大保加利亚,随后668年被可萨汗国吞并。

约679年,阿斯巴鲁赫汗征服了小斯基泰,打开了前往默西亞的通道,建立了保加利亚第一帝国,保加尔人是该国的政治和军事精英。他们随后与东罗马帝国以及之前已经在此地区定居的斯拉夫部落发生了人口融合[42][43],并最终斯拉夫化,形成现代保加利亚人的祖先[44]。

柔然,或蠕蠕、茹茹,是中国北部4世纪末到6世纪末的一个蒙古语游牧部落联盟[45],他们控制了从满洲到吐鲁番或更西的巴尔喀什湖、从鄂爾渾河到中原的蒙古。

西突厥:浅色表示直接统治,深色是影响范围;

东突厥:浅色表示直接统治,深色是影响范围。

古突厥是北亚、中亚和中国西北部的突厥和蒙古民族。土门和他的继任者在546年左右建立了突厥汗国,取代此前的匈奴成为该地区的主要势力。他们是第一个采用“突厥”作为政权名称的突厥部落。该汗国在600年左右分裂为西突厥和东突厥,被唐朝征服,680年重新统一成后突厥汗国,但最后随着回鹘的建立于734年衰亡。

回鹘汗国是回鹘人公元8世纪中期到9世纪在蒙古高原的国家,由怀仁可汗于744年利用突厥衰亡造成的权力真空而建立,后来在840年黠戛斯汗國的入侵下灭亡。

辽朝(契丹语:Mos Jælud)或称大辽、大契丹国(契丹语:Mos diau-d kitai huldʒi gur)[46],是中国历史上于916到1125年统治中国东北、蒙古和俄罗斯远东部分地区以及北朝鲜的王朝[47],由契丹可汗辽太祖耶律阿保机在唐朝崩溃时建立,是一个控制整个满洲的国家[48]。辽朝的统治者是契丹的耶律部。

蒙古帝国巅峰时期是历史上面积最大的陆地帝国,人口总数达1亿。蒙古帝国由成吉思汗于1206年建立,在巅峰时囊括了从东南亚直达东欧的绝大多数土地。

在统一了所有突厥-蒙古部落之后,蒙古帝国通过武力征服不断向亚欧大陆的各个方向扩张。13和14世纪,蒙古治世在一定程度上促进了文化交流和丝绸之路上东方、西方和中东的贸易[49][50]。

1259年蒙哥死后,蒙古帝国分裂为四个汗国元朝、伊尔汗国、察合台汗国和钦察汗国,每个国家都有自己的汗,不过元朝皇帝只是名义上拥有汗的头衔。在西边的汗国解体、紅巾軍起义元朝灭亡后,蒙古帝国不复存在。

近现代

蒙古帝国灭亡后的蒙古人政权,例如蒙古高原的北元和新疆的准噶尔汗国,同样都是游牧帝国。在1368年元朝灭亡之后,明朝恢复了汉族的统治,并重修了长城。在随后的几个世纪里,蒙古人退居蒙古后建立鞑靼和瓦剌两个游牧集团,尽可能维持他们独立的传统生活[51]。另一方面,西蒙古卫拉特部落建立的准噶尔汗国从17世纪早期延续至18世纪中期,1756年亡于清朝,是最后一个主要的游牧帝国。

哈萨克汗国(哈薩克語:Қазақ Хандығы, Qazaq Handyǵy, قازاق حاندىعى)是15世纪至19世纪存在的金帐汗国的继承者,其领土大约对应当今的哈萨克斯坦共和国。汗国在鼎盛时期,疆域从庫曼东部(相当于西哈萨克斯坦)直到乌兹别克斯坦、卡拉卡尔帕克斯坦和锡尔河大部分地区,并与阿斯特拉罕(今属俄罗斯)和呼罗珊(今属伊朗)展开军事对抗。哈萨克汗国也参与了俄罗斯和中亚的奴隶活动,后来因卫拉特和准噶尔的一系列入侵而衰弱,进一步瓦解为三个玉茲,逐渐失去了主权并被纳入不断扩张的俄罗斯帝国中。 哈萨克汗国的成立标志着现代哈萨克斯坦建国的开始[52],哈萨克斯坦于2015年庆祝了哈萨克汗国成立550周年[53]。

常见误解

一些人错误地认为满族是游牧民族[54],实际上他们不是游牧的[55][56],而是一个住在固定的村庄、种植粮食、进行渔猎的定居民族。

肃慎使用头部为燧石的木箭进行耕种和渔猎,并居住在山洞和树林里[57]。肃慎或稷真曾出现于山海经和魏书中,指的是通古斯靺鞨部落[58]。靺鞨喜食猪肉,大量养猪,主要是定居的[59],还使用猪皮和狗皮作外套。他们主要是农民,除了打猎以外,还种植大豆、小麦、小米和大米[60]。

“建州毛怜则渤海大氏遗孽,乐住种,善缉纺,饮食服用,皆如华人,自长白山迤南,可拊而治也。”

— 据魏焕《皇明九边考》卷二《辽东镇边夷考》[61]女真是定居民族[62],他们是拥有先进农业技术的农民,以小麦和小米作为谷类作物,种植亚麻,并饲养牛、猪、绵羊和马[63]。他们的耕种生活方式与草原上的蒙古人和契丹人的游牧方式大不相同[64][65]。女真人最多也只能被描述为“半游牧”,而其中大多数是定居的[66]。

满族的生活方式(经济)被描述为农业、种植谷物并饲养动物[67]。满族在沈阳以北从事刀耕火种的农业[68]。海西女真是“半农业的”,建州女真和毛怜女真则是定居的,而渔猎是野人女真的生活方式[69]。汉族社会与定居且从事农耕的建州和毛怜女真比较像[70]。狩猎、骑马射箭、畜牧和定居的农业都是建州女真文化的一部分[71]。虽然满族人练习射箭和骑马,但满族的直属祖先从事定居农业[72]。虽然满族也进行狩猎,但他们是定居民族[73]。他们的主要生产方式是农耕,他们居住在城墙包围的村庄、要塞和城镇,他们的金朝女真祖先也从事耕种[74][75]。虽然一些女真贵族因地域临近而蒙古化,后金汗国亦在文化上受到蒙古人的影响,但是其生产生活方式仍为农耕和狩猎,并非游牧于草原[76]。

参见

参考书目

- Reuven Amitai; Michal Biran (editors). Mongols, Turks, and others: Eurasian nomads and the sedentary world (Brill's Inner Asian Library, 11). Leiden: Brill Publishers, 2005 (ISBN 90-04-14096-4).

- Robert Drews. Early riders: The beginnings of mounted warfare in Asia and Europe. N.Y.: Routledge, 2004 (ISBN 0-415-32624-9).

- Grousset, Rene. The Empire of the Steppes: a History of Central Asia, Naomi Walford, (tr.), New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1970.

- Erik Hildinger. Warriors of the steppe: A military history of Central Asia, 500 B.C. to A.D. 1700. New York: Sarpedon Publishers, 1997 (hardcover, ISBN 1-885119-43-7); Cambridge, MA: Da Capo Press, 2001 (paperback, ISBN 0-306-81065-4).

- Nikolay Kradin. Nomadic Empires: Origins, Rise, Decline. In Nomadic Pathways in Social Evolution. Ed. by N.N. Kradin, Dmitri Bondarenko, and T. Barfield (p. 73–87). Moscow: Center for Civilizational Studies, Russian Academy of Sciences, 2003.

- Nikolay Kradin. Nomads of Inner Asia in Transition. Moscow: URSS, 2014 (ISBN 978-5-396-00632-4).

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads