鄧寧-克魯格效應

认知偏误 来自维基百科,自由的百科全书

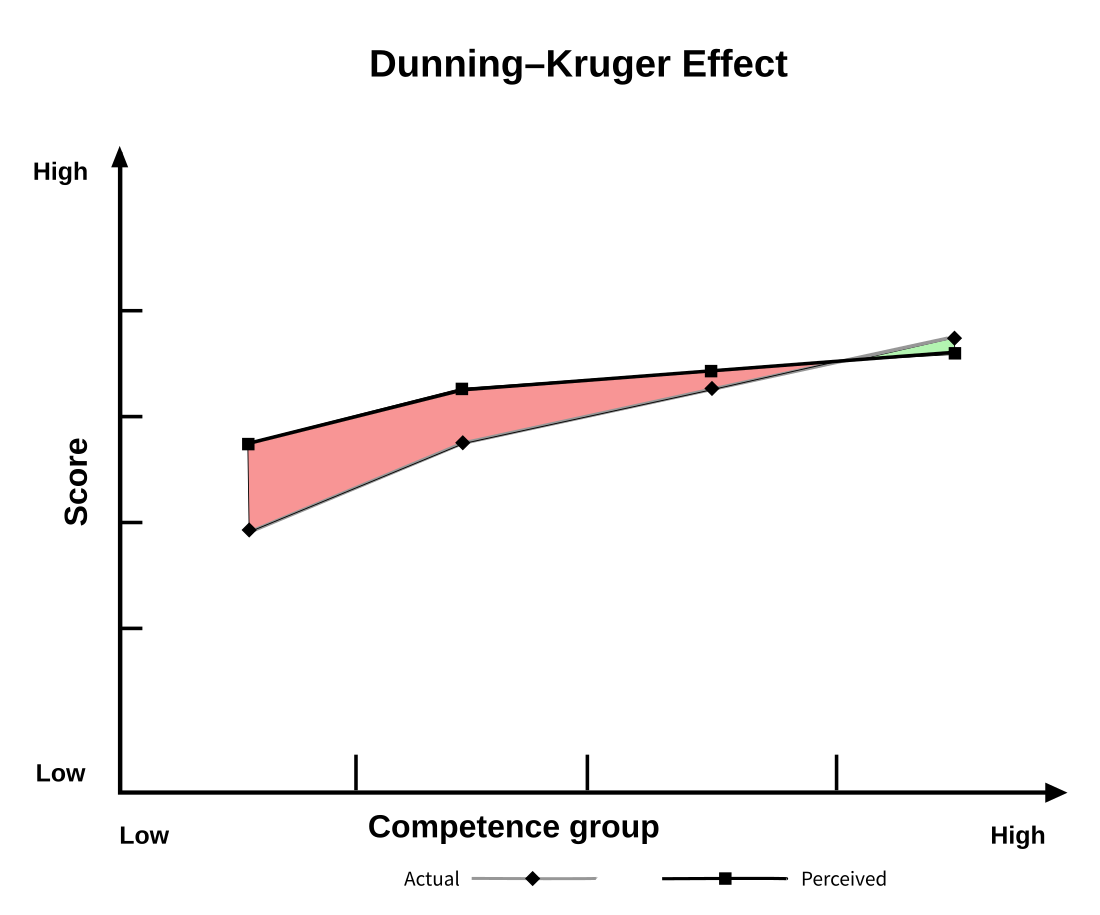

鄧寧-克魯格效應(英語:Dunning-Kruger effect),簡稱鄧克效應或達克效應(DK effect),亦有人稱井蛙現象,是一種認知偏差,能力欠缺的人有一種虛幻的自我優越感,錯誤地認為自己比真實情況更加優秀。美國康乃爾大學的社會心理學家大衛·鄧寧和賈斯汀·克魯格將其歸咎於元認知上的缺陷,能力欠缺的人無法認識到自身的無能,不能準確評估自身的能力。他們的研究還表明,反之,非常能幹的人會低估自己的能力,錯誤地假定他們自己能夠很容易完成的任務,別人也能夠很容易地完成[2]。但能力欠佳的人對自己能力的評估並不比能力較佳的人高[3]。鄧寧和克魯格於1999年在實驗中首次觀測到此認識偏差,他們透過對人們閱讀、駕駛、下棋或打網球等各種技能的研究發現:

- 對特定任務不熟練的人通常會高估自己的技能水準,但他們自我能力的評估仍然會低於能力強的人;[來源請求]

- 對特定任務不熟練的人不能正確認識到其他真正有此技能的人的水準;[來源請求]

- 對特定任務不熟練的人無法認知且正視自身的不足,及其不足之極端程度;[來源請求]

- 如果對特定任務不熟練的人能夠經過恰當訓練大幅度提高能力水準,他們最終會認知到且能承認他們之前的無能程度。[來源請求]

鄧寧和克魯格認為這種效應是由於能力欠缺者的內在錯覺和能幹者對外界的錯誤認知:「無能者的錯誤標度源自於對自我的錯誤認知,而極有才能者的錯誤標度源自於對他人的錯誤認知。」[2]

在流行文化中,鄧寧-克魯格效應經常被誤解為低智商人群的普遍過度自信,而不是對特定任務不熟練的人的特定過度自信。

研究

鄧寧-克魯格效應這種心理學現象在鄧寧和克魯格的研究《論無法正確認識能力不足如何導致過高自我評價》中被認為是一種認知偏誤。[2]

其他對於此現象的研究如《為何人們無法認知自身能力的不足》,[4]指出人們對自己某領域能力的錯誤評價,來自對於該領域評斷標準的無知。鄧寧和克魯格也指出,當人們接受任務訓練,如解益智拼圖時,會使他們更準確地認知到自己是否擅長該技能。[5]

在論文《Self-insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself》中,[6]鄧寧描述達克效應為「日常生活中的病覺缺失症」,該術語原為一種神經疾病,指失能者拒絕承認他的功能缺失。他說道:「若你能力不足,你並不會認知到自身的不足。」

在2011年鄧寧寫下了他對知識明顯貧乏者的觀察,他們缺乏認知到自已不足的能力,因此儘管他們不斷犯錯,依然認為自己相當能幹。[7]2014年鄧寧與赫爾澤(Erik G. Helzer)描述達克效應為「能力差者不夠格認識到自己的不足」。[8]

獲得獎項

鄧寧和克魯格因為他們的論文《論無法正確認識能力不足如何導致過高自我評價》,被授予2000年的搞笑諾貝爾獎心理學獎。[9]

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.