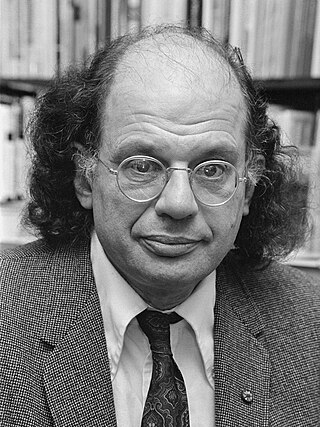

艾倫·金斯堡

美國詩人 来自维基百科,自由的百科全书

埃爾文·艾倫·金斯堡(英語:Irwin Allen Ginsberg,1926年6月3日—1997年4月5日),姓氏也譯作金斯伯格,美國作家、詩人。他於二十世紀四〇年代在哥倫比亞大學就讀時與威廉·柏洛茲、傑克·凱魯亞克結識,三人成為「垮掉的一代」文學運動的核心。他抨擊軍國主義、經濟唯物主義與性壓迫。由於他對藥物、性與多元文化主義的看法,對官僚主義的反對,以及對東方宗教的開放態度,他被視作「垮掉派」的靈魂人物。[1][2]

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 |

金斯堡最出名的作品是長詩《嚎叫》,在這首詩中他讚揚了垮掉派的夥伴們,並對當時在美國泛濫的資本主義思想與墨守成規的風氣(他認為這是兩股毀壞性的力量)做出了批判。[3][4][5]《嚎叫》當中描述了異性、同性性行為,而當時,在美國各州,由於性悖軌法的施行,同性戀行為都還被視作違法。因此,《嚎叫》在1956年被舊金山警方和美國海關查封,[1]又在次年被指控為淫穢作品而遭審判,因此引起了廣泛的關注。[6]《嚎叫》反映了金斯堡自己的性取向,以及他與若干男性的交往,其中包括他的終身伴侶彼得·奧爾洛夫斯基。[7]法官克雷通·W·霍恩(Clayton W. Horn)判定《嚎叫》並非淫穢作品[4]:「如果人能使用的詞彙不得不被縮減成空洞、無關痛癢的委婉語,又何來出版自由、言論自由?」

金斯堡是一位佛教徒,對東方宗教教義有廣泛的研究。他生活簡樸,從二手商店中購買衣服,居住在紐約市東村的公寓裡。[8]金斯堡最有影響力的導師之一是藏傳佛教的丘揚創巴,他是位於科羅拉多州波德市的那洛巴學院的創始人。[9]在丘揚創巴的推動下,金斯堡和詩人安妮·沃爾德曼在1974年在那洛巴學院創辦了傑克·凱魯亞克無體詩學學院。[10]

金斯堡也在數十年的政治抗議(從越南戰爭到毒品戰爭)中扮演了重要角色。[11]他的詩歌《九月,哲索爾的路》呼籲人們關注孟加拉難民在1971年種族滅絕之下的艱難處境。文學評論家海倫·文德勒寫道,這首詩體現了金斯堡對「帝國執政」和「對無權者的迫害」的堅定反抗。[12]1974年,他的詩集《美國的隕落:這些國家的詩歌》[nb 1]獲年度國家圖書獎詩歌獎。1979年,他獲得國家藝術俱樂部金獎牌,並被選入美國藝術暨文學學會。[13]1995年,他的詩集《四海問候:1986-1992年詩集》(Cosmopolitan Greetings: Poems 1986–1992)入圍普立茲獎。[14]

生平

金斯堡出生於紐澤西州紐華克的一個猶太[15]家庭,在紐華克附近的城市帕特森長大。[16]他的父親名為劉易斯·金斯堡(學校教師,有時創作詩歌),母親婚前名為娜奧米·萊維(Naomi Levy,俄羅斯移民、狂熱馬克思主義者)。金斯堡是他們的次子。[17]

十幾歲時,金斯堡開始給《紐約時報》寫信,談二戰、工人權利等政治問題,[18]並在《帕特森晨報》上發表了他最早的詩歌創作。[19]在高中,金斯堡聽到他的教師朗誦華特·惠特曼,對惠特曼的詩作產生了興趣。[20]1943年,金斯堡從帕特森的東區高中畢業,在蒙克萊州立學院短暫就讀,後獲得帕特森青年男子希伯來協會的獎學金,進入哥倫比亞大學。[17]

1945年,金斯堡加入商船隊,以掙錢繼續留在哥倫比亞大學接受教育。[21]在哥倫比亞大學就讀期間,金斯堡向《哥倫比亞評論》(Columbia Review)文學雜誌、《哥倫比亞傑斯特》幽默雜誌投稿,獲得了伍德伯里詩歌獎(Woodberry Poetry Prize),擔任愛言會(文學和辯論團體)的主席,並加入了野豬頭協會(詩歌協會)。[20][22]金斯堡曾說,由萊昂內爾·特里林教授的大一必修研討課「偉大著作」(Great Books)是他最喜歡的哥倫比亞大學課程。[23]

據詩歌基金會記載,金斯堡因在寢室窩藏偷得的贓物而被起訴(據悉,這些贓物並非他的,而是他的一位熟人的),在聽證會上承認精神失常後,在精神病院待了幾個月。[24]

1985年的一次採訪中,金斯堡將自己的父母稱作「老派的熟食店哲學家」(old-fashioned delicatessen philosophers)。[16]

他的母親患有某種心理疾病,但一直沒有得到正式診斷。[25]她是美國共產黨的活躍成員,曾帶金斯堡和他的哥哥尤金·金斯堡一同參加黨派會議。金斯堡後來說,他的母親「編的睡前故事全都是像『好國王從城堡里騎馬出來,看見工人很痛苦,於是治癒了他們』這樣的情節」。[18]

金斯堡評價他父親:「我的父親會在屋子裡來回踱步,嘴裡低聲念誦艾米麗·狄更生和朗費羅的詩,或者責罵T·S·艾略特,說他的『蒙昧主義』毀掉了詩學。我日後對父母兩方都產生了懷疑。」[16]

娜奧米·金斯堡的精神疾患常表現為偏執妄想。比如,她稱總統在他們家植入了監聽設備,又稱她的婆婆要謀殺她。[26][27]比爾·摩根的金斯堡傳記《我慶祝我自己:艾倫·金斯堡還算私密的生活》[nb 2](I Celebrate Myself: The Somewhat Private Life of Allen Ginsberg)中寫道,她對身邊人的多疑,讓她與小艾倫,「她的小寵物」,尤為親近。[28]她曾試圖割腕自殺,不久後就被送到灰石公園精神病院。金斯堡的青年時光之中許多年,她都在各家精神病院之間輾轉。[29][30]金斯堡與他母親的相處,以及他母親的精神疾病,是他的兩部重要作品《嚎叫》和自傳體長詩《卡迪什:為娜奧米·金斯堡(1894–1956)所作》[nb 1]的一大靈感來源。[31]

讀初中時,金斯堡曾隨母親一同坐車去看她的治療師。這趟拜訪使他非常不安——他在《卡迪什》中寫到了很多童年時刻,其中就包括這件事。[25] 《嚎叫》中也常常寫到他母親的精神疾病,以及她被送進精神病院的經歷。例如,「朝聖者州,羅克蘭,和灰石的那些惡臭的大廳……」[nb 3]一句實指紐約的朝聖者州立醫院和羅克蘭精神病中心,以及紐澤西州的灰石公園精神病院。這些都是該詩表面上的主題人物卡爾·所羅門經常造訪的機構,但同樣也是金斯堡的母親經常造訪的機構。[30][32][33]詩歌后面幾句又有:「隨著母親終於******……」[nb 4]用星號刪去的內容,金斯堡後來承認是「完蛋」(fucked)這一髒話。[34]他還在第三節中寫到所羅門:「我們一起在羅克蘭,在那兒你模仿我母親的影子……」[nb 4]這再次指明了所羅門和金斯堡母親在詩中的聯繫。[35]

金斯堡曾寄給母親一份《嚎叫》的印本,但在母親過世之後才收到她的回信。信中,她告誡金斯堡要與人為善,遠離毒品。她寫道:「鑰匙在窗台,鑰匙在窗台的陽光里——鑰匙在我手上——結婚吧艾倫不要吸毒——鑰匙在鐵欄之中,在窗外照進的陽光之中。」[36]在一封寫給金斯堡哥哥尤金的信中,她寫道:「上帝的傳話人來到我的床前,上帝本人我則在天空中看到了。陽光也顯現,窗邊有一把鑰匙能夠幫我逃走。陽光的金黃也照出了窗邊的鑰匙。」[37]金斯堡創作《卡迪什》,既是因為他被這兩封信所激發,也是因為他不再能背誦用於哀悼的傳統猶太教讚美詩「卡迪什」了。這首詩中提到了娜奧米生活中的許多細節,金斯堡與她的相處,以及那封信,包括「鑰匙在光中」和「鑰匙在窗台上」這兩句。[38]

「垮掉派」在紐約

在在哥倫比亞大學的第一年,金斯堡遇到了本科同學盧西安·卡爾。卡爾把他介紹給了一些未來的垮掉派作家,包括傑克·凱魯亞克、威廉·S·柏洛茲、約翰·克萊倫·霍姆斯。他們結緣,是因為他們都感到一種將超脫於戰後麥卡錫時代美國的墨守成規而存在的、美國青年的未來潛能,而他們在彼此身上感到了對這種潛能的興奮。[39]金斯堡和卡爾常討論一種「新幻象」(New Vision,這是從葉慈的《幻象》那裡借來的表達),這個幻象不僅是對文學而言,也是對整個美國而言的。

卡爾也將金斯堡介紹給了尼爾·卡薩迪。金斯堡長久迷戀過卡薩迪。[40]凱魯亞克1957年的小說《旅途上》的第一章描繪了金斯堡和卡薩迪的會面;[25]凱魯亞克將金斯堡看作「新幻象」的暗面,而卡薩迪則是其亮面。這一看法部分源於金斯堡與共產主義的關聯(那時凱魯亞克已經逐漸失去對共產主義的信任)。雖然金斯堡從未加入過共產黨,凱魯亞克卻在《旅途上》中給他起了「卡洛·馬克思」(Carlo Marx)[nb 5]這個名字。這也是他們關係緊張的源頭之一。[20]

此外,在紐約的「小馬廄」酒吧(Pony Stable Bar),金斯堡遇到了年輕詩人格里高利·克爾索。克爾索此時剛出獄不久,他們見面當晚,克爾索正在「小馬廄」寫詩。金斯堡說,自己立刻被克爾索所吸引,不過克爾索是異性戀,對同性戀的了解來自他的三年監獄生活。金斯堡也非常欣賞克爾索的詩歌,他認為克爾索「具有精神上的稟賦」。他們在「小馬廄」的第一次見面中,克爾索給金斯堡看了一首自己的詩作,寫的是一位住在他對面、在窗口裸體曬太陽的女人。這位女人竟然恰好是金斯堡當時的同居女友(他當時在一個嘗試異性戀情的階段中)。金斯堡將克爾索帶去了他們的公寓。在公寓裡,這位女人提出要和克爾索發生關係。當時,克爾索還很年輕,嚇得逃走了。後來,金斯堡把克爾索介紹給凱魯亞克和柏洛茲,這些人開始一同旅行。金斯堡和克爾索是終生的朋友和合作者。[20]

在金斯堡生命中的這一時期過後不久,他通過巴納德學院的哲學教授亞歷克斯·格里爾(Alex Greer)認識了曾在「垮掉的一代」發展時期與亞歷克斯交往過一段時間的伊利斯·考恩。後來,她與金斯堡有了一段浪漫關係。

在巴納德學院就讀期間,伊利斯·考恩廣泛閱讀了埃茲拉·龐德和T.S.艾略特的詩歌,也在這時遇到了喬伊斯·詹森和里奧·斯基爾(Leo Skir)等垮掉派人物。考恩總是覺得較為黑暗的詩歌有強烈的吸引力,因此,垮掉派詩歌或許正與她人格中可能存在的某種「暗面」相合。在巴納德大學期間,考恩加入了一個被外人稱作「披頭族」的反建制藝術家與遠見者(visionaries)團體,因此得到了「垮掉愛麗絲」這一暱稱。她在大學中的第一個熟人是垮掉派詩人喬伊斯·詹森。詹森後來在她的書《小人物》和《一起跳舞吧》[nb 2](Come and Join the Dance,書寫了兩位女性在巴納德和哥倫比亞垮掉派群體中的經歷)中描繪了考恩。

和伊利斯·考恩相熟之後,金斯堡得知,他和考恩有一位共同的朋友,卡爾·所羅門;金斯堡後來把他最出名的詩歌《嚎叫》獻給了所羅門。《嚎叫》被視作金斯堡的自傳。它不僅書寫了他在1955年以前的生活,也通過書寫他與其他垮掉派藝術家的關係,從而書寫了一段「垮掉的一代」簡史。

1948年,在哈林區的一間公寓裡,金斯堡在閱讀威廉·布萊克的詩歌時產生了幻聽(也就是後來所說的他的「布萊克幻象」)。起初,金斯堡稱自己聽到的是上帝的聲音,但後來,他又把這個聲音解釋為布萊克本人在讀布萊克的詩作《啊!太陽花》、《病玫瑰》和《迷路的小女孩》。金斯堡還將其描述為一種「來自亙古常在者的聲音」[nb 6]。這次經歷持續了好幾天,金斯堡認為,自己藉此目睹了宇宙萬象的相互聯繫。他看著逃生梯上的格柵,意識到曾有某雙手造出了它;然後他看著天空,直覺感到也曾有某雙手造出了它,或者不如說,天空就是製作了自己的那雙手。他解釋道,這種幻覺並不是因為使用藥物才產生的,但他也說,他後來也試過幾種藥物,企圖用藥物來重新獲得這種感覺。[20]金斯堡寫道:「……並不是某雙手把天空放在那裡的;天空本身就是一隻活生生的藍手。或者說,上帝就在我的眼前——存在本身就是上帝」,以及「……這是一種突然的覺醒,就好像進入了另一個真實宇宙之中:這個宇宙比我身處的宇宙還要深邃。」[41]

金斯堡在二十世紀五〇年代搬至舊金山。1956年,詩集《〈嚎叫〉與其他詩歌》由城市之光書店出版,在此之前,金斯堡在舊金山做市場研究員的工作。[42]

1954年,金斯堡於舊金山遇見了他的同性愛人彼得·奧爾洛夫斯基,他們墜入愛河並成為終身伴侶。[20]兩人的信件往來已經出版。[43]

五〇年代,有一場以舊金山為中心的重要前衛詩歌運動,被後世稱作「舊金山文藝復興」。金斯堡在舊金山見到了舊金山文藝復興的其他一些成員。他的顧問威廉·卡洛斯·威廉士給舊金山文藝復興領袖肯尼斯·雷克斯雷斯寫了推薦信,後者將金斯堡引薦進入舊金山詩壇。金斯堡結識了三位熱衷於禪理的新晉詩人蓋瑞·史耐德、菲利普·瓦倫和劉·瓦爾什(他們三人是在里德學院結識的)。1959年,金斯堡與同伴約翰·凱里(John Kelly)、鮑勃·考夫曼、A·D·維南思、威廉·馬各利斯(William Margolis)共同創立了《天國八福》(Beatitude)詩歌雜誌。

1955年夏天,六畫廊(Six Gallery)創始人之一,畫家瓦利·海德里克與金斯堡見面,邀請他在六畫廊舉辦詩歌朗誦會。一開始金斯堡拒絕了,不過,寫好《嚎叫》的草稿之後,他改變了主意。[39]金斯堡宣傳該事件時,將其稱作「六畫廊,六詩人」。朗誦會舉行在1955年10月7日,後稱「六畫廊朗誦會」,是垮掉派詩歌史上的重要事件。[44]這次朗誦凝聚了東海岸和西海岸的垮掉派力量,這是其最為重要的一點。這次朗誦會對金斯堡本人也有重大意義:在那個晚上他首次公開閱讀了《嚎叫》,這首詩為金斯堡和他的詩人夥伴們帶來了國際聲譽。凱魯亞克的小說《達摩流浪者》中記錄了這一晚:從聽眾那兒收取來的零錢被用來買酒;金斯堡熱情洋溢地朗讀詩歌,醉醺醺的,雙臂大張。

金斯堡最重要的作品《嚎叫》,首行十分有名:「我看見這一代最傑出的頭腦毀於瘋狂,挨著餓歇斯底裏渾身赤裸……」

《嚎叫》最先發表時,被視為有傷風化之作,因為粗俗語言頻繁出現其中。1956年由城市之光書店出版後不久,《嚎叫》就作為淫穢出版物被查禁。這一查禁在美國憲法第一修正案捍衛者之間造成了轟動。隨後,克雷通·W·霍恩判定,該詩具有的藝術價值可讓其不被判為淫穢作品,於是該禁令被撤銷。[20]金斯堡與因售賣《嚎叫》而入獄的城市之光書店經理村尾重芳成為了終身好友。[45]

金斯堡曾說,他所有的詩作合在一起,就是一部大傳(就像凱魯亞克的杜洛茲傳奇 "Duoloz Legend" 一樣)。《嚎叫》不只是金斯堡1955年前個人體驗的自傳,也是垮掉的一代之歷史的記錄。金斯堡後來也補充,《嚎叫》的核心是他對他精神疾患纏身的母親的未曾紓解的情感。更為直接地談論他的母親的詩作自然是《卡迪什》,但《嚎叫》在很多方面也被類似的情感所驅動。《嚎叫》還按時間順序記錄了金斯堡一生中重要的幾段交誼。詩歌以「我看見這一代最傑出的頭腦毀於瘋狂……」起頭,為金斯堡接下來講述卡薩迪和所羅門的故事做了鋪墊,讓他們在美國文學中獲得不朽。[39]

整個文學界都沒有料到,1957年,金斯堡離開了舊金山。在摩洛哥短暫逗留之後,他和彼得·奧爾洛夫斯基前往巴黎,與格里高利·克爾索會合。克爾索將他們安置在Gît-le-Cœur街九號一家酒吧樓上的破舊民宿;此地之後被稱作「垮掉旅館」。柏洛茲等人隨後前來。對他們所有人來說,在垮掉旅館的時光是富有成效、富有創造力的一段時光。在此地,金斯堡開始創作他的長詩《卡迪什》;克爾索創作了詩歌《炸彈》(Bomb)與《婚姻》(Marriage);而在金斯堡和克爾索的幫助下,柏洛茲的《裸體午餐》從他先前的書稿中脫胎成形。這個時期被差不多同時搬入垮掉旅館的攝影師哈羅德·查普曼的鏡頭記錄下來。直到1963年垮掉旅館關閉,他一直在為旅館的住客們拍照。

1962至1963年期間,金斯堡和奧爾洛夫斯基在印度各地廣泛旅行,在加爾各答和貝納雷斯(即瓦拉納西)居住半年。在這段時間裡,他結交了幾位當時知名的孟加拉青年詩人,包括夏克提·查托帕迪耶和蘇尼爾·甘戈帕迪耶。金斯堡也結交了幾位印度政界人物,其中最著名的是普普爾·賈亞卡。印度當局急於驅逐金斯堡出境時,她幫助他延長了在印度的逗留時間。

1965年5月,金斯堡抵達倫敦,並主動提出免費在任何地點舉辦朗誦會。[46] 抵達後不久,金斯堡在好書屋舉辦了一場朗誦會。據傑夫·那托爾形容,這場朗誦會是「拂過一群心靈非常貧瘠之人的第一場治癒之風」。[46]托馬斯·麥克格拉斯寫道:「這完全可能成為英國歷史上——或至少是英國詩歌史上——極為重要的一個時刻。」[47]

書店朗誦會結束後不久,「國際詩歌化身之夜」[nb 2][47]開始籌備,並最終在1965年6月11日於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行。有7000名觀眾到場,他們得以聆聽眾多人物的詩朗誦、現場演出和錄製演出,這些人物包括金斯堡、阿德里安·米切爾、亞歷山大·特洛奇、哈利·費恩萊特、安賽姆·霍洛、克里斯多福·羅格、喬治·麥可白、格里高利·克爾索、麥可·霍洛維茨、西蒙·文柯諾格、史派克·霍金斯、托馬斯·麥克格拉斯。這次活動由金斯堡的朋友、製片人芭芭拉·魯賓組織。[48][49]

製片人彼得·懷特海德攝影記錄了此次事件,並以紀錄短片《全心交融》[nb 2]的形式發行。英國的洛利摩(Lorrimer)出版社和美國的格羅夫出版社也出版了同名書,書中包括影片中的圖片和當晚演出的部分詩歌。

「垮掉派」一詞用在金斯堡和他最親近的朋友(克爾索、奧爾洛夫斯基、凱魯亞克、柏洛茲等人)身上最為合適,但「垮掉的一代」已經與金斯堡在二十世紀五〇年代末、六〇年代初所結交的很多其他詩人聯繫在一起。「與金斯堡是朋友」似乎成了「垮掉的一代」的主要特徵之一了。當然,說是「與凱魯亞克(或柏洛茲)是朋友」也並無不可,但這兩位作家後來都力圖與該詞脫離關係。他們對這個詞的不滿部分來自「金斯堡是領袖」這一錯誤觀點。金斯堡從未自稱是某一場運動的領袖。金斯堡說,許多他在這個時期結交的作家都有著共同的創作意圖與創作主題。這些人包括:大衛·阿姆拉姆、鮑勃·考夫曼、戴安·迪·普里馬、吉姆·科恩;與黑山學院有關的詩人,如查爾斯·奧爾森、勞勃·克里利和丹尼斯·勒沃托夫;與紐約學派有關的詩人,如弗蘭克·奧哈拉和肯尼斯·科赫。勒羅伊·瓊斯(即後來的阿米里·巴拉卡)在讀完《嚎叫》之後,在一張廁紙上給金斯堡寫了一封信。巴拉卡的獨立出版社圖騰出版社(Totem Press)出版了金斯堡的早期作品。[50]在巴拉卡舉辦的一場派對上,金斯堡被介紹給朗斯頓·休斯。該派對上,奧尼特·科爾曼演奏薩克斯風。[51]

金斯堡後來在五〇年代的垮掉的一代運動與六〇年代的嬉皮士運動間架起了橋梁。他結交了提摩西·李瑞、肯·克西、亨特·S.湯普森、巴布·狄倫等人。去世前幾個月,金斯堡在位於舊金山海特-阿什布利的書匠書店舉辦了最後一場公眾朗誦會。[52]1993年,金斯堡拜訪了緬因大學,向年已九十的卡爾·拉科西致敬。[53]

此章節尚無任何內容,需要擴充。 |

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 |

1960年,金斯堡因患一種熱帶疾病接受治療。據推測,由於醫生用了未經消毒的針頭給他注射,他感染了肝炎。這與他37年後的死亡有所聯繫。[54]除此之外,金斯堡終生吸菸。雖然他出於健康和宗教的原因曾試圖戒菸,但他晚年工作繁忙,很難做到,總是在戒除一段時間後又重新吸菸。

二〇世紀七〇年代,金斯堡兩次輕微中風(最初被診斷為貝爾氏麻痹症),這讓他的一側面部肌肉明顯癱瘓,呈中風狀下垂。後來他還不斷患上高血壓等小病。這些病症多與壓力有關,但他從未放緩日程。[55]

金斯堡的《美國的隕落》[nb 1]與艾德麗安·里奇的《潛入沉船的殘骸》分獲1974年美國國家圖書獎。[56]

1986年,在於馬其頓舉辦的「斯特魯加詩歌之夜」上,金斯堡被授予金花環獎(the Golden Wreath),成為自威斯坦·休·奧登之後第二位獲此殊榮的美國詩人。在斯特魯加,金斯堡與其他兩位金花環得主布拉特·奧庫德扎瓦和安德烈·沃茲涅先斯基會面。

1993年,法國文化部長授予金斯堡「藝術與文學勳章」。

金斯堡此時仍在盡全力幫助自己的朋友:他自掏腰包資助赫伯特·亨克,定期給鄰居音樂家阿瑟·羅素提供電源延長線為他家的錄音設備供電,[57][58]還收留了此時已經破產並染上毒癮的藝術家哈里·埃弗雷特·史密斯。

1997年12月16日,金斯堡在舊金山的書匠書店舉辦了朗誦會,這也被認為是他的最後一場朗誦會(不算1997年2月20日,在紐約大學詩歌朗誦賽 "NYU Poetry Slam" 上,他作為特邀客串嘉賓的出場)。

1997年,金斯堡在醫院治療鬱血性心臟衰竭失敗,隨後最後一次從醫院返家。他給他地址簿上幾乎每一個人打電話道別。一些通話相當悲傷、充斥著哭泣(其中還包括一通與強尼·戴普的通話),另一些通話則愉快樂觀。[57][58]金斯堡在他最後的病痛時光中仍在寫作,他的最後一首詩《以後再也不會做的事(鄉愁)》[nb 1]寫於3月30日。[59]

1997年4月5日在曼哈頓東村的公寓,他因肝炎併發症導致的肝癌去世,時年70歲,死時身邊陪伴著親友。[17] 格里高利·克爾索、羅伊·利希滕斯坦、帕蒂·史密斯等人前來悼念。他的骨灰被安葬在紐華克的戈梅爾·切賽德墓園[nb 2]中的家族墓地。[60][61]奧爾洛夫斯基在他死時仍健在。

社會與政治活動

金斯堡不避諱談論禁忌話題,這一點讓他在保守的二十世紀五〇年代飽受爭議,也讓他成為了六〇年代的重要人物之一。在五〇年代中期,根本沒有知名的出版公司會考慮出版《嚎叫》。當時,不少人認為《嚎叫》之中反覆出現的「性話題」是低俗的,甚至是一種色情內容,依法可以起訴。[39]金斯堡在詩中描述美國文化的不同方面時,使用到了「口交的人」、「屁股被操」、「 陰戶」[nb 3]等用語。當時,很多談論性的書籍都是被禁止的,包括《查泰萊夫人的情人》。[39] 而金斯堡所描述的性事並非發生在異性戀已婚夫婦之間,甚至也不是長期穩定愛人之間的性,而是隨意性行為。[39]比如,在《嚎叫》中,金斯堡以讚揚的口吻描繪了「讓一百萬在夕陽下顫抖的姑娘瞬間變得甜蜜」[nb 4]的男人。金斯堡的詩歌利用許多粗獷的描寫和與性有關的露骨語言,指出他詩歌描繪的對象「餓著肚子胡混,並獨自走過休士頓尋找爵士或性愛或熱湯……」[nb 4]

他的詩歌同樣談論同性戀關係,這在當時也還是被禁止談論的話題。充斥在《嚎叫》中的露骨性語言最終引發了一場官司,這場官司後來成為了美國憲法第一修正案爭議當中的一場重要事件。金斯堡的出版商因出版色情作品而被起訴,而結果則是法官正式駁回指控,因為《嚎叫》具有的「社會重要性可讓其不被判為淫穢作品」(redeeming social importance)。[62]這成為了一個重要的執法先例。

在七〇年代、八〇年代、九〇年代中,金斯堡仍在繼續探討有爭議的話題。從1970年到1996年,金斯堡與筆會美國中心長期合作,捍衛言論自由。在解釋他如何處理有爭議的話題時,他經常提到赫伯特·亨克。他說,當他在二十世紀四〇年代初遇亨克時,他得知他因為海洛因成癮而病痛纏身。但彼時海洛因是個禁忌話題,亨克因此求助無門。[63]

金斯堡是在《抵制非法當局倡議》反戰宣言上簽字的人之一。這份倡議由激進知識分子群體「 RESIST」所起草,並在抵抗徵兵者(draft resistors)之間散發。其他簽名者和 RESIST成員還包括:米切爾·古德曼、亨利·布勞恩、丹尼斯·勒沃托夫、諾姆·杭士基、威廉·斯羅恩·科芬、德懷特·麥克唐納、勞勃·洛威爾、諾曼·梅勒。[64][65]1968年,金斯堡在「作家和編輯對戰爭稅的抗議」倡議書上簽字,宣誓拒絕納稅以抗議越戰;[66]其後,金斯堡成為抗戰爭稅(War Tax Resistance)項目的資助人之一,該項目倡導將抗稅作為反戰抗議的一種形式。[67]

1988年湯普金斯廣場公園暴動當晚,金斯堡也在場,並為《紐約時報》提供了一份親歷報道。[68]

雖然在那時紅色恐慌和麥卡錫主義依然盛行,但金斯堡不避諱談論他與共產主義的關聯,也不掩飾他對過去的重要共產主義者、對勞工運動的敬佩。他崇拜菲德爾·卡斯楚和其他二十世紀馬克思主義人物。[69][70]在《美國》一詩中,金斯堡寫道:「美國,我年輕時是個共產主義者,我不後悔」。[71]

傳記作家喬納·拉斯金稱,儘管金斯堡經常鮮明地反對共產主義的正統思想,但他持有「他自己獨特版本的共產主義」。[72]而另一方面,在紐約市唐納·芒內斯公開指責金斯堡是共產黨員時,金斯堡表示反對,並稱:「事實上,我不是共產黨員,也並無暴力推翻美國政府或任何政府的意圖……我必須要說,在我所觀察到的武裝政府、暴力政府之中,無論是共產主義的,還是資本主義的,我都看不出有什麼區別。」[73]

金斯堡曾到幾個共產主義國家宣傳言論自由。他說,共產主義國家(比如中國)一開始會歡迎他,因為他們認為他是資本主義的敵人;但當他們開始覺得他在製造麻煩了,就往往會把他拒之門外。比如,1965年,金斯堡因公開抗議對同性戀者的迫害而被古巴驅逐出境。[74]古巴方將他送到捷克斯洛伐克;在捷克斯洛伐克,他被選為「五月之王」(捷克語:Král majálesu,一個慶祝春季到來和學生生活的學生節日),[75]卻在一周之後就因涉嫌吸毒和當眾醉酒而被捕。捷克斯洛伐克國家安全局(StB)還沒收了他的幾本著作,他們認為這些著作包含淫穢內容,有傷風化。隨後,金斯堡在1965年被StB下令[76]驅逐出捷克斯洛伐克。[74][77]瓦茨拉夫·哈維爾將金斯堡列為自己的重要靈感來源。[78]

金斯堡對同性戀的公開態度,一般被認為是他最重要也是最有爭議的社會貢獻。他是同性戀者自由的最早一批倡導者之一。1943年,金斯堡在自己的內心發現了「同性戀的山巒」(mountains of homosexuality)。他在詩歌中坦誠露骨地表明自己的欲望。[79]他還在《名人錄》自己的條目中將他的終身伴侶彼得·奧爾洛夫斯基列為配偶,為同性戀婚姻發聲。他對談論同性戀毫不遮掩的態度讓後來的同性戀作家得到了機會,得以更公開、真誠地談論原先只能用暗示和隱喻書寫的內容。[63]

由於金斯堡用露骨詳細的手法創作性愛相關的內容,還經常使用被視作不得體的語言,他向誨淫法發出了挑戰,並最終改變了法律。他也是另一些所使用的表達挑戰了誨淫法的人(例如威廉·柏洛茲和萊尼·布魯斯)的堅定支持者。

金斯堡是北美男人男童戀愛協會(NAMBLA)的成員和支持者。NAMBLA是一個支持戀童和少年愛的組織。由於該組織試圖廢除同意年齡法、使成人與兒童之間的性關係合法化,其一直都受到其他人權組織、特別是LGBTQ權益組織的抨擊與譴責,普遍認為,該組織的宣傳活動對虐童行徑起到推波助瀾的作用。並有相關調查指明,該組織為猥褻、性侵兒童者提供了網絡。[80][81]

金斯堡在《關於NAMBLA的想法》(Thoughts on NAMBLA)一文中稱自己並沒有戀童傾向(「大多數人,包括我自己,不會同毛沒長齊的男孩女孩發生性事」[3][82]),並稱他加入該組織是出於「捍衛言論自由」的目的。[3]他同時在文中稱,「性同意」無論在歷史上還是在當今各文化中都「沒有舉世皆準的共識」、「[戀童]這一色情傾向與幻想很普遍,常常深植於禮節交際之中(sublimated into courtly sociability)」。[3]金斯堡還稱NAMBLA並非性犯罪組織,反而能提供討論性同意年齡這一問題的平台,[3][83]又聲稱「反兒童虐待法被濫用了」,NAMBLA能「記錄青少年受到的官僚主義的操控」。[3]金斯堡否認這些看法是「企圖為強姦、損傷兒童身心健康的行徑正名」。[3]

需要指出,在當時圍繞戀童組織的人權與法律爭論中,NAMBLA辯護者常試圖用「戀童的文化普遍性」為戀童行為正名,然而不乏人指出,這樣的辯護不僅涉及文化挪用,在事實與邏輯上也並不成立。[84]NAMBLA辯護者還常辯稱NAMBLA「代表青少年權益」,然而這也同樣與事實相違。在抵制NAMBLA的組織中就包括了當時的國際男女同性戀青年組織(International Gay and Lesbian Youth Organization)和美國組織「男女同性戀家長」(Gays and Lesbian Parents)。[84]

比爾·摩根在《我慶祝我自己》[nb 2]中寫道,金斯堡加入NAMBLA被猛烈抨擊,但他「堅稱這只是又一個言論自由問題」(was adamant in his conviction that this was merely another freedom of speech issue),並且「極為固執(intractable)」;摩根同時寫道,金斯堡對戀童者抱有「同情態度」。[85]

金斯堡在1994年的一部關於NAMBLA的紀錄片《Chicken Hawk:愛男孩的男人》(Chicken Hawk在英語男同性戀俚語中指傾向於選擇年輕男伴侶的年長男性)中露面,朗讀了「一首獻給年輕人的露骨頌歌」。[81]

安德里亞·德沃金在她2002年出版的著作《心碎》(Heartbreak)中稱,金斯堡與NAMBLA結盟是有他不可告人的動機的。她寫道:

「1982年,各大報紙都用大字頭條爭相報道:最高法院已裁定兒童色情製品非法。我欣喜若狂,但我知道艾倫不會高興。我的確認為他是一位公民自由主義者。但是實際上,他同時也是一位戀童癖。他加入北美男人男童戀愛協會並非出於一種「這個組織的聲音需要被聽見」一類的、抽象的瘋狂信念。他是真的支持他們。這不是我的隨意推斷,而是我從艾倫親口對我說的話中得出的結論。在他與兒童發生關係的權利、他對未達法定年齡的男童始終不停的追求這些事情上,他一向是相當過激的。[86]

金斯堡經常談論藥物使用這一問題。LeMar(Legalize Marijuana,大麻合法化)運動在紐約市的分支是他組織的。[87]在整個二〇世紀六〇年代,他普及迷幻藥知識、消除迷幻藥的神秘色彩,並與蒂莫西·李里一起推進其一般化使用。幾十年來,他一直倡導大麻合法化,卻同時在《放下你的破菸捲(別抽了)》[nb 1]中警告讀者菸草的危害:「別抽了別抽了尼古丁尼古丁不 / 別抽了那是政府販賣的毒品那是毒品……」[nb 3][88]

在阿爾弗雷德·W·麥考伊撰《東南亞的海洛因政治》[nb 2]一書時,金斯堡曾與他密切合作。[89]該書稱,中央情報局在知情的情況下參與了緬甸、泰國、寮國金三角地區的海洛因生產。[90]金斯堡還曾親自就此事與七〇年代中情局局長理察·赫爾姆斯對質,但赫爾姆斯聲明中情局與販賣非法毒品沒有任何關係。[91]金斯堡寫了不少論述文章,研究整理了中情局涉販毒的證據,但等到十年之後(1972年)麥考伊的著作出版,才有人認真對待金斯堡的質控。[92]1978年,金斯堡收到了《紐約時報》主編的一封簡信,為沒有認真對待他的指控而道歉。[92]在他的歌曲兼詩歌《中情局販毒小曲》[nb 1]中涉及到了這個政治話題。

美國國務院對麥考伊最初的指控回應稱,他們「找不到任何支持這些指控的證據,更不用說證明了」。[93]隨後中情局督察長(Inspector General of the CIA)、[94]美國眾議院外交委員會[95]和丘奇委員會[96]的調查,也認為沒有支持這些指控的證據。

創作

金斯堡最早的詩作都使用正式的用韻和韻律,和他的父親劉易斯·金斯堡與他的偶像威廉·布萊克一樣。後來,金斯堡對傑克·凱魯亞克的創作的敬慕,激勵他更為嚴肅地對待詩歌。在五〇年代,他創作了《嚎叫》,這首詩讓他及與他同時代的垮掉派作家名揚全國,並讓他得以在往後的生活中成為一名專職詩人。後來,金斯堡進入學術界,並從1986年起在布魯克林學院英語系任特聘教授,教授詩歌,直到他去世。[97]

金斯堡畢生都說,他最大的靈感來源是凱魯亞克的「自發性創作」(Spontaneous Prose)這一概念。凱魯亞克相信,文學創作應該直接從靈魂而來,不受意識的拘束。相比凱魯亞克,金斯堡修改自己的文稿要更為頻繁。比如,凱魯亞克閱讀《嚎叫》的第一版手稿時,就對金斯堡用鉛筆做編輯修改(比如,在第一行中將「 negro 」與「 angry 」交換位置)的舉動感到不滿。要不是因為金斯堡想要掌握將此手法應用到他的詩歌創作中的方法,並且一再堅持凱魯亞克撰文闡釋,凱魯亞克本是不會把自己對自發性創作概念的解讀付諸筆端的。[20]

《嚎叫》的靈感來自金斯堡的朋友卡爾·所羅門,《嚎叫》就是獻給他的。所羅門是達達主義與超現實主義的愛好者(正是他把金斯堡介紹給了安托南·阿爾托)。所羅門的臨床抑鬱症常常發作。所羅門想要自殺,但他認為符合達達主義精神的自殺手段,是讓精神病院給他做腦白質切除術。病院拒絕了他的請求,並對他施以各種治療手段,包括電痙攣療法。《嚎叫》第一部分最後一節的大部分內容都是對此的描述。

金斯堡以所羅門為例,講述了所有被「莫洛神」的機器所碾壓的人。《嚎叫》第二部分所提到的「莫洛神」,是迦南人所崇拜的神,傳說迦南人會將孩子獻祭給他。這個神的名字,金斯堡可能是從肯尼斯·雷克斯雷斯的詩《汝不可殺人》(Thou Shalt Not Kill)中得來的;這首詩寫的是金斯堡的偶像之一狄蘭·托馬斯的死。金斯堡經常在詩作中提及他的猶太背景,而猶太教經典《妥拉》中也曾多次提到莫洛神。金斯堡稱,有一次他在舊金山弗朗西斯·德雷克酒店中服用烏羽玉產生幻覺,而莫洛神的形象就是受此幻覺啟發:他看見這座酒店以一個頭骨的形象出現在他面前,他將這頭骨視作城市的象徵(並非特指舊金山,而是指所有城市)。後來,金斯堡在各種出版物和訪談中承認,他在弗朗西斯·德雷克酒店中會經歷那樣的幻覺,多少是因為他記憶中對佛列茲·朗的電影《大都會》(1927)和林德·沃德的木刻小說中的莫洛神有些印象。[98]後來,人們將「莫洛神」詮釋為任何注重物質利益的控制體系,包括二戰後美國墨守成規的社會。金斯堡經常指責這種體系會毀滅所有不服從社會規範的人。[20]

金斯堡同時強調,在許多方面,「莫洛神」都是人性的一部分,因而,與莫洛神作對,藐視社會創造的控制體系,也是一種自我毀滅。金斯堡在《嚎叫》中提到的許多人物,包括尼爾·卡薩迪和赫伯特·亨克,都因為藥物濫用或狂野的生活方式而毀滅了自己。

《嚎叫》一詩私人的方面也許和政治的方面同樣重要。卡爾·所羅門是一個因反抗社會而被摧毀的「最傑出的頭腦」的典型例子。在《嚎叫》中,所羅門與金斯堡表現出精神分裂症症狀的母親相互聯繫:「母親終於完蛋」這句話緊隨於很長的一段關於所羅門的詩節之後;並且,在第三部分中,金斯堡寫道:「我們一起在羅克蘭,在那兒你模仿我母親的影子……」[nb 4]

金斯堡後來承認,寫《嚎叫》的動力之一是他對患病母親的同情,在那時,他還沒有做好直接面對這一問題的準備。他直接面對母親的病痛要等到1959年,在他創作《卡迪什》[20]一詩的時候。他在一次天主教工人星期五晚會議(Catholic Worker Friday Night meeting)上第一次公開宣讀《卡迪什》,大概是由於此詩與托馬斯·默頓有所聯繫。[99]

金斯堡的詩歌主要受到了以下影響:

- 現代主義詩歌,尤其是威廉·卡洛斯·威廉斯開創的美國現代主義風格;

- 浪漫主義詩歌,尤其是威廉·布萊克、約翰·濟慈;

- 爵士樂,尤其是查利·帕克等波普音樂人特有的節奏與韻律;

- 金斯堡的噶舉佛教修行經歷和猶太背景。

他認為自己繼承了威廉·布萊克、華特·惠特曼、費德里戈·加西亞·洛爾迦的「預言詩歌」(visionary poetry)的衣缽。[20][63][78]

金斯堡與威廉·卡洛斯·威廉斯有過通信,當時後者正在創作一篇以他住處附近的工業城市帕特森為主題的史詩《帕特森》。旁聽了一次威廉斯的朗誦會之後,金斯堡將自己寫的幾首詩寄給威廉斯,並寫了一封引介信。金斯堡早年詩歌都是押韻、遵循韻律的,並且還在使用 thee 一類的古體代詞。威廉斯並不喜歡這些詩,並且告訴金斯堡:「在這樣的體裁中,完美是最基本的要求,但你的這些詩歌並不完美。」[20][63][78]

雖然威廉斯不喜歡金斯堡的早年詩歌,但他讚賞金斯堡的信中表現出的熱情。他將這封信加入了《帕特森》的後半部分。他鼓勵金斯堡,讓他不要在舊時大師身後亦步亦趨,而是要用他自己的聲音、普通美國人的聲音寫作。在威廉斯的指導下,金斯堡得以專注於讓自己的詩歌喚起鮮明的視覺圖像,這與威廉斯自己的「若無事物,則無想法」("no ideas but in things")這一格言相合。對威廉斯風格的研究,使金斯堡的作品從其早期的形式主義詩歌轉向了鬆弛、口語化的自由詩。此種具有突破意義的詩風,最早顯現在《泥瓦匠的午休》[nb 4](Bricklayer's Lunch Hour )與《記夢》(Dream Record)等詩當中。[20][78]

卡爾·所羅門將金斯堡介紹給了安托南·阿爾托(代表作《棄絕上帝的審判》與《梵·高:被社會自殺的人》[nb 2] )和讓·熱內(代表作《鮮花聖母》)。詩人菲利普·拉曼迪亞將金斯堡介紹給了其他超現實主義者;金斯堡一直受超現實主義影響,比如,《卡迪什》的一些部分受到了安德烈·布勒東的《自由結合》(Union libre)一詩的啟發。金斯堡還說,《嚎叫》等詩中的照應反覆(比如《嚎叫》中不斷在句首反覆的「他們……」)是受了十八世紀英國詩人克里斯多福·斯瑪特的宗教詩《歡愉在羔羊》等詩的啟發。金斯堡還提及過很多傳統的靈感來源,包括:弗朗茨·卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、愛倫·坡,以及艾米麗·狄更生。[20][63]

金斯堡對俳句與保羅·塞尚的畫作有深入研究,並從中借鑑了一個對其作品非常重要的概念,他將其稱作「眼球衝擊」[nb 4](Eyeball Kick)。他注意到,在塞尚的畫作中,當視線從一種顏色移動至其對比色時,人眼會經歷跳視,也就是受到了「衝擊」。他還發現,俳句中常將兩個看似對立的事物並列,以產生對比。金斯堡在寫詩時運用了這一手法,將兩種極為不同的畫面並置:強與弱,「高雅文化」產物與「低等文化」產物,神聖與褻神。金斯堡常用的例子是「氫彈點唱機」[nb 4]。「眼球衝擊」與「氫彈點唱機」兩個短語,以及直接引自塞尚的一句話「天父全能全知永恆」[nb 4](Pater Omnipotens Aeterna Deus),都在《嚎叫》中出現了。[63]後來,「氫彈點唱機」還被用作一副聲樂套曲的標題,由菲利普·格拉斯作曲、借用金斯堡詩歌為詞。

艾倫·金斯堡也從音樂中尋找靈感。他經常在詩歌中加入音樂,總是在一台老舊的印第安簧風琴上譜曲,也經常在朗誦時演奏該琴。[100]他為威廉·布萊克的《天真之歌》和《經驗之歌》創作並錄製了伴奏音樂,也錄製了一些其他專輯。他還與極簡主義作曲家菲利普·格拉斯有所合作,給《嚎叫》和《威奇塔漩渦箴言》[nb 1]創作了伴奏音樂。

金斯堡與巴布·狄倫、衝撞樂團、帕蒂·史密斯、[101]菲爾·奧克斯和濁氣樂團[42]等音樂人與樂團合作過,並從他們那裡獲得了靈感。他與狄倫在各種項目上合作,也是狄倫的多年好友。[102]

1996年,他參與錄製了一首歌曲 《骷髏之歌》(The Ballad of the Skeletons)。這首歌曲由他、保羅·麥卡尼、菲利普·格拉斯共同創作。[103]這首歌在當年的三J最熱百名榜中排名第八。

通過研究他的偶像與導師、進行他自己的詩歌實驗,金斯堡形成了一種個人特色鮮明、易於分辨的「金斯堡式」(Ginsbergian)風格。[104]金斯堡說,惠特曼的長詩句中蘊含的動態,是一種很少有其他詩人敢於進一步發展的技巧。惠特曼也經常被拿來與金斯堡相比較,因為他們的詩歌都性化了男性體徵的某些方面。[20][63][78]

金斯堡早期的許多實驗長詩句的詩歌都或多或少使用了句首照應反覆的技巧,也就是不斷重複一個「固定基點」(如《嚎叫》一詩中的「他們……」、《美國》一詩中的「美國……」)。他後來說這是一種「拐杖」,因為那時他還缺乏自信,還不相信自己能「自由飛翔」(free flight)。[105]在二〇世紀六〇年代,他在《卡迪什》的一些部分(比如第五節中的「caw caw caw」)中採用了這種形式,但在那之後基本放棄了定點反覆的手法。[63][78]

他早期對詩歌格式的一些實驗,後來成為了他詩歌風格的一部分。在《嚎叫》的原稿中,每一行都採用「階梯式三段體」(stepped triadic)的格式,讓人想起威廉·卡洛斯·威廉斯的作品。[106]然而,他在發展自己的長詩句風格時放棄了這種三段體。

《嚎叫》和《卡迪什》可以說是他最重要的兩首詩,而它們都是以倒金字塔的形式組織的:一個長的部分引出一個較短的部分。在《美國》一詩中,他還嘗試了長短句的混合使用。[63][78]

金斯堡的風格成熟之後,用上了許多具體的、高度發展的技巧。他在那洛巴學院教學時所用的「詩學口號」就表達了這些技巧。其中,最為突出的是:

- 「第一個想法就是最好的想法」(First thought, best thought)、「心靈是有形的,思想是有形的」(Mind is shapely, thought is shapely)——即,他將自己未經編輯的思維聯想加入詩中,以展現心靈的思考過程。

- 「要展示,而不要講故事」、「想法只能在事物中找到」(No ideas but in things)——即,他更喜歡通過仔細觀察而得到的實際細節來表達,而不進行抽象的陳述。

在這些方面,他繼承和發展了現代主義的寫作傳統。[107]這樣的傳統在凱魯亞克和惠特曼創作之中也能一見。

在《嚎叫》等詩的創作中,金斯堡受到了惠特曼史詩式的自由詩風格的啟發。[108]金斯堡和惠特曼都充滿激情地書寫:美國民主的承諾與背叛,情色體驗的核心重要性,以及對在平凡事物中的真理的精神追求。《耶魯評論》的編輯J·D·麥克拉奇將金斯堡稱作「他那一代最著名的美國詩人」,並說他「既是一種社會力量,也是一種文學現象」。麥克拉奇還說,「他(金斯堡)的作品是我們這個時代的心理的歷史,充滿了彼此矛盾的衝動。」[109]

後世

1998年,包括「鯰魚」·麥克達理斯在內的多位作家在金斯堡的農莊的一場聚會上朗誦,以紀念金斯堡和垮掉派成員。[110]

《心靈捕手》(1997年上映)是獻給金斯堡和柏洛茲(後者死於電影上映四個月之後)的。[111]

2014年,金斯堡成為「彩虹榮譽步道」的首屆紀念人物之一。彩虹榮譽步道是位於舊金山卡斯楚街的名人步道,旨在表彰那些「在各自的領域做出過重大貢獻的LGBTQ人士」。[112][113][114]

金斯堡在以下電影中作為角色出現:

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.