科勒爾蓋布爾斯

美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣的一座城市 来自维基百科,自由的百科全书

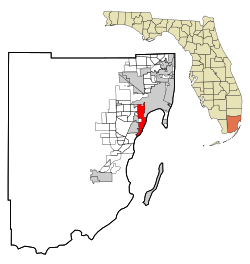

科勒爾蓋布爾斯(英語:Coral Gables)是美國佛羅里達州邁阿密-戴德郡的一座城市,也是南佛羅里達邁阿密都會區的一部分,距離邁阿密市中心約7英里(11公里)。這座城市以其高尚住宅區、地中海風格建築以及眾多著名歷史地標而聞名[3]。根據2020年美國人口普查數據,科勒爾蓋布爾斯的總人口為49,248人。全市總面積為37.2平方英里(96平方公里),其中陸地面積為13.1平方英里(34平方公里),水域面積則占據了64.64%,達到24平方英里(62平方公里)。

| 科勒爾蓋布爾斯 | |

|---|---|

| 城市 | |

| |

在邁阿密-戴德郡以及佛羅里達州的位置 | |

城市邊界 | |

| 坐標:25°45′00″N 80°16′16″W | |

| 國家 | 美國 |

| 州 | 佛羅里達州 |

| 郡 | 邁阿密-戴德郡 |

| 政府 | |

| • 市長 | Don Slesnick |

| 面積 | |

| • 城市 | 37.2 平方英里 (96.2 平方公里) |

| • 陸地 | 24.1 平方英里(62.2 平方公里) |

| • 水域 | 13.1 平方英里(34.0 平方公里) |

| 海拔 | 10 英尺(2.8 公尺) |

| 人口(2005) | |

| • 城市 | 42,871人 |

| • 密度 | 3,216.9人/平方英里(1,141.37人/平方公里) |

| • 都會區 | 5,422,200 |

| 時區 | EST(UTC-5) |

| • 夏時制 | EDT(UTC-4) |

| 電話區號 | 305 |

| FIPS code | 12-14250[1] |

| GNIS feature ID | 0280801[2] |

| 網站 | http://www.citybeautiful.net/ |

作為一座精心規劃的城市,科勒爾蓋布爾斯的建設始於1920年代,由房地產開發商喬治·E·梅里克所構想。他在獲得4,000英畝的土地後,計劃打造一座具有濃厚地中海風格的社區。梅里克的願景賦予了這座城市獨特的美學風格,街道寬闊,綠樹成蔭,許多道路都以西班牙和義大利的城鎮命名。典雅的地中海復興式建築點綴著精緻的廣場、公園和噴泉,使得整個城市充滿了濃厚的歐洲風情[4]。

科勒爾蓋布爾斯是邁阿密大學的所在地。這所私立研究型大學的主校區占地240英畝(0.97平方公里),是這座城市的學術中心。到2021年,該大學僱傭了16,479名教職員工,不僅是科勒爾蓋布爾斯最大的雇主,也是整個邁阿密-戴德郡的第二大雇主,吸引了大量的學生、教授和研究人員在此生活和工作。

科勒爾蓋布爾斯擁有眾多著名的歷史建築和自然景觀。最具代表性的地標之一是歷史悠久的比爾特莫酒店,這座豪華酒店建於1926年,以其輝煌的建築風格和豐富的歷史而聞名。此外,奇蹟一英里(Miracle Mile)上的精品店、咖啡館和高端餐廳也是遊客和當地居民的熱門去處。此外,威尼斯人泳池(Venetian Pool)是一個由珊瑚石採石場改造而成的公共游泳池,而費爾柴爾德熱帶植物園(Fairchild Tropical Botanic Garden)則是一片占地83英畝的熱帶植物天堂,種植了豐富的熱帶植物和樹木。

歷史

科勒爾蓋布爾斯的起源可以追溯到19世紀末的美里克家族。所羅門·格里斯利·美里克(Solomon Greasley Merrick)是一名公理會牧師,他和妻子阿爾西亞·芬克(Althea Fink)原本生活在麻薩諸塞州的德克斯布里[5]。1899年,在他們的一對雙胞胎女兒中的一個不幸去世後,他們決定前往溫暖的南佛羅里達定居,開始新的生活。在沒有親自查看土地的情況下,美里克牧師用畢生積蓄以1,100美元購買了椰林以西一片160英畝的土地。他和13歲的兒子喬治·梅里克(George Merrick)最先抵達這片土地,但眼前的景象卻讓他們感到沮喪,這片土地幾乎未被開發,只有零星的番石榴樹和一間簡陋的木屋,但他們很快投入土地開墾,為即將到來的美里克夫人和其他四個孩子——埃塞爾(Ethel)、阿爾梅達(Medie)、海倫(Helen)和查爾斯(Charles)——做好準備。後來,美里克家族在這裡迎來了他們最小的孩子理察(Richard),他成為唯一一個出生在科勒爾蓋布爾斯的家庭成員。

在巴哈馬工人的幫助下,美里克牧師和喬治努力清理土地,砍伐松樹和棕櫚植物,並種植葡萄柚、牛油果、、番石榴、西紅柿、茄子和秋葵等農作物。1906年,這片果園終於開始結果,美里克家族成功地將第一批葡萄柚運往北方市場。隨著家庭經濟狀態改善,他們擴建了原來的木屋,新建的部分使用了當地開採的珊瑚石,這些石材後來也被用於著名的威尼斯人泳池。他們為這座新家取名為科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables),意思為珊瑚石建造之樓閣,而他們的果園則被稱為科勒爾蓋布爾斯種植園(Coral Gables Plantation)。

喬治·美里克於1907年進入佛羅里達州溫特帕克的羅林斯學院就讀,隨後於1908年考入紐約法學院。然而,他的學業在1909年因父親生病而被迫中斷,他不得不返回家中接管家族事務。1911年,美里克牧師去世,年僅24歲的喬治接過了家庭生計的重擔,同時也開始對土地開發產生了濃厚興趣。

第一次世界大戰結束後,美國邁向經濟繁榮的咆哮的二十年代,邁阿密的房地產正在蓬勃發展。到了1920年,喬治·美里克成功地將家族的土地面積從最初的160英畝擴展到了1,600英畝。他曾參與邁阿密至少15個住宅區的推廣與銷售,積累了豐富的房地產經驗,並累積了充足的資金。憑藉土地、經驗和財富,他開始籌劃創建一座獨一無二的園林城市。他組建了一支由建築師、藝術家和工程師組成的專業團隊,到1921年初,整個科勒爾蓋布爾斯的都市計畫圖已在紙上繪製完成,並於同年開始銷售第一批地皮。

然而,儘管美里克投入了50萬美元的啟動資金,但很快資金便告罄。他四處向銀行尋求融資,但屢次遭到拒絕。幸運的是,在羅林斯學院時期的舊友傑克·鮑德溫(Jack Baldwin)在邁阿密經營一家保險公司,美里克在一次意外重逢中與他相識。美里克成功說服鮑德溫為他提供資金支持,用於建造100座住宅。鮑德溫隨後成為科勒爾蓋布爾斯公司(Coral Gables Corporation)的副總裁兼財務主管,後來並成為該市的第一批市政委員之一。

1925年4月29日,科勒爾蓋布爾斯正式建市。在此之前,建築許可證的發放金額已超過2,500萬美元,而全市的評估價值更是超過9,000萬美元。由於開發的巨大成功,美里克甚至在同年收到了來自紐約投資公司的一份高達1,000萬美元的收購提案。然而,他毅然拒絕了這筆交易,因為他的目標始終是打造一座奇蹟般的城市,而他的夢想還遠未實現。美里克的願景不僅僅局限於房地產開發,他希望科勒爾蓋布爾斯成為一座文化和藝術交融的城市。因此,在嚴格的都市計畫和建築法規下,這座城市呈現出濃郁的地中海風情,街道以西班牙和義大利城市命名,建築風格融合了歐洲特色,處處可見拱門、紅瓦屋頂和珊瑚石牆面。美里克還積極推動公共設施建設,包括學校、圖書館、公園和高級商業區,使得這座城市迅速成為邁阿密地區最具吸引力的高尚社區之一。

1926年,科勒爾蓋布爾斯的城市建設達到了巔峰,城市面積擴展至10,000英畝(約4,000公頃),總銷售額達到了1.5億美元,其中超過1億美元投入到了基礎設施和房地產開發中。同年,比爾特莫酒店及其高爾夫球場正式落成,該酒店至今仍然是這座城市最具代表性的地標之一。到1926年10月,科勒爾蓋布爾斯已經建成了超過4,000座建築,總投資額超過1.5億美元。這些建築包括2,792座私人住宅和公寓、112座辦公和商業建築、11所學校、10座公共建築、2座醫院建築、2座大學建築以及6家酒店。此外,還鋪設了100英里的街道和125英里的人行道。

喬治·美里克在都市計畫方面展現了極高的遠見和細緻的布局。他將市中心商業區設計為僅四個街區寬,但縱深超過兩英里(約3.2公里)。商業區的主幹道,也就是今天著名的奇蹟一英里大道(Miracle Mile),貫穿整個商業區,使得所有商鋪都能在步行範圍內到達。美里克曾自豪地宣稱,在科勒爾蓋布爾斯,每個商業場所之間的步行距離不會超過兩個街區。除了商業區外,美里克還精心設計了多個兼具多元文化的高尚住宅區,即科勒爾蓋布爾斯村(Coral Gables Villages),這些社區的建築風格不僅限於西班牙風格,還融合了義大利、法國、荷蘭、南非等多種歐洲及殖民地風格。與此同時,城市還建立了有軌電車系統以便居民出行,於1925年4月30日投入服務[6]。

與此同時,邁阿密大學也在1925年動工,規劃占地240英畝(97公頃),位於1號美國國道以西,距離科勒爾蓋布爾斯市中心約兩英里。1926年秋季,大學迎來了首批372名學生。然而,剛剛落成的校園很快遭受了1926年邁阿密颶風的重創,摧毀了幾乎所有新建的校園建築[7]。1926年的颶風不僅重創了邁阿密大學,也終結了1920年代佛羅里達地產熱潮。在房地產熱潮中,科勒爾蓋布爾斯和邁阿密海灘都在尋找吸引人口的新機會。颶風的到來讓投資者信心大減,房地產市場迅速萎縮。美里克雖然在1926年努力挽回局面,邀請各界人士前來參觀城市的持續建設進展,但市場的衰退已成定局。

1928年美里克在健康問題頻繁缺席市政委員會會議,最終被強制解除市政委員職務。他不僅失去了對城市事務的掌控,隨後在經濟衰退和大蕭條的夾擊下,個人財務狀況也急劇惡化。隨著房地產市場崩潰,美里克的財產遭到抵押和查封,他再也未能恢復往日的輝煌。1940年,他擔任當地郵政局長,在這一職位上,他因親民作風而深受歡迎。然而,這一切並未能彌補他在房地產事業上的失意。1942年,美里克去世時,他的全部遺產總值不足400美元[5]。

第二次世界大戰爆發後,南佛羅里達成為美國軍事訓練和醫療的重要基地,而科勒爾蓋布爾斯許多現有基礎設施亦迅速轉變為軍事用途。在諾曼第登陸前,美軍在南佛羅里達進行了廣泛的兩棲作戰訓練,科勒爾蓋布爾斯的威尼斯人泳池成為士兵學習游泳和水上求生技能的設施[8]。科勒爾蓋布爾斯大劇院(Coral Gables Coliseum)被改為安柏瑞德技術學校(Embry-Riddle Technical School)的航空維修培訓基地,為軍方培養航空維修人才,課程內容涵蓋基礎發動機、基本飛行指令和電力系統維修等[9]。

1942年,美國戰爭部決定將比爾特莫酒店改造為軍方醫療機關。同年11月,邁阿密-比爾特摩酒店及鄉村俱樂部正式移交給美國政府,隨後在1943年3月改建為美軍醫院,成為受傷士兵的重要療養地。1946年,酒店更名為普拉特將軍醫院,並在1947年7月由退伍軍人事務部接管,繼續為退伍軍人提供醫療服務。該醫院一直運營至1968年,最終於1973年將其所有權移交給科勒爾蓋布爾斯市政府[10]。

1950年代,科勒爾蓋布爾斯迎來了商業繁榮的黃金時期,其中最具代表性的成就便是奇蹟一英里(Miracle Mile)的誕生。二戰剛結束時,市政委員喬治·K·扎因(George K. Zain)與其妻子瑞貝爾·扎因(Rebyl Zain)提出了在科勒爾蓋布爾斯建立一條繁華商業街的構想。他們選定了科勒爾大道(Coral Way)介於道格拉斯路(Douglas Road)和勒瓊路(Le Jeune Road)之間的區域,並通過系統性的規劃和改造,使這一地段逐步發展成為商業中心。1955年,科勒爾蓋布爾斯市委員會正式通過決議,將這條街命名為奇蹟一英里。隨著時間的推移,奇蹟大道吸引了越來越多的商戶入駐,如今已有150多家地面商鋪以及眾多高層辦公空間,成為該市最具標誌性的商業區之一。

1960年代,科勒爾蓋布爾斯市政府通過了一項新的高層建築物條例,允許建造最高達13層的建築。根據這一政策,第一座符合新標準的高層建築——大衛·威廉公寓(David William Apartments)於1965年落成。隨著建築高度限制的逐步放寬,科勒爾蓋布爾斯的高層建築越來越多,吸引了大量美國、拉丁美洲及加勒比地區的企業和居民遷入,使得城市面貌煥然一新。

儘管城市不斷發展,科勒爾蓋布爾斯市政府一直高度重視歷史遺產的保護。1973年,隨著許多1920年代建造的歷史建築逐漸邁入50周年,該市通過了第一部歷史建築物保護條例。進入1980年代,市政府成立了歷史保護委員會(Historic Preservation Board),負責評估和管理歷史建築。到了1990年代,歷史保護部(Historic Preservation Department)正式成立,並在之後更名為歷史資源與文化藝術部(Historical Resources & Cultural Arts Department)。該部門負責研究並認定重要的歷史建築,使其列入科勒爾蓋布爾斯歷史名錄,並推動它們在國家史跡名錄上獲得認可。

1992年8月24日,五級颶風安德魯襲擊南佛羅里達,給科勒爾蓋布爾斯及周邊地區造成了嚴重破壞。颶風期間,位於科勒爾蓋布爾斯的國家颶風中心測得持續風速高達115英里每小時(約185公里每小時),陣風更是達到了164英里每小時(約264公里每小時),屋頂風速計和氣象雷達被強風吹翻,整個建築遭到嚴重破壞。

1985年,科勒爾蓋布爾斯被正式授予「美國樹城」(Tree City USA)稱號,表彰其在城市綠化和環境保護方面的卓越成就。2013年,該市在聯合國主辦的「全球最宜居城市」評選(LivCom Awards)中獲得銀獎,躋身全球前五大最宜居城市之列。

外交機關

幾個國家在科勒爾蓋布爾斯設有領事館,包括巴貝多[11]、哥倫比亞[12]、瓜地馬拉[13]、義大利[14]、墨西哥[15]、巴拉圭[16]、秘魯[17]、聖露西亞[18]、西班牙[19]和烏拉圭[20]。

此外,一些國家在科勒爾蓋布爾斯設有名譽領事館,包括澳大利亞[21]、貝里斯[22]、匈牙利[23]、摩納哥[24]、挪威[25]、葡萄牙[26]、新加坡[27]以及泰國[28]。

友好城市

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.