明朝天主教

来自维基百科,自由的百科全书

明朝天主教[註 1],是基督教第一大教派——天主教會(羅馬大公教會)第一次大規模傳入並紮根中國漢族士大夫和基層民眾的時期,在中國基督教史、中國思想史和中西文化交流史(西學東漸、東學西漸)上具有深遠影響。在明朝晚期,由於利瑪竇等試圖將天主教思想與儒學等互相融合聯繫,有關論著與許多士大夫階級人士之思想間產生了深刻互動。[1]

背景

編年史

- 萬曆三年(1575年):西班牙籍奧斯定會修士馬丁·德·拉達在廈門登陸。

- 萬曆六年(1578年):駐澳門的耶穌會遠東觀察員范禮安神父認識到在文化發達的中國傳教需要改變策略,於是他從歐洲調來了幾位年輕的傳教士,這裡面就有羅明堅、巴范濟和利瑪竇,他們於9月乘船抵達印度果亞。

- 萬曆七年(1579年):羅明堅首先由印度果亞抵達澳門,並按范禮安的指示學習中文。

- 萬曆八年(1580年):羅明堅進入廣州,結識海道副使和廣東總兵。

- 萬曆十年(1582年):利瑪竇和巴范濟8月抵達澳門。同年12月,羅明堅和巴范濟被允許前往兩廣總督所在地廣東肇慶定居並傳教,天主教在中國大陸得以立足。

- 萬曆十一年(1583年):利瑪竇抵達肇慶。

- 萬曆十二年(1584年),利瑪竇到達廣州,自製《萬國圖誌》。

- 萬曆十三年(1585年):范禮安任命葡萄牙籍教士孟三德任中國教區區長,潛入肇慶居留。

- 萬曆十四年(1586年):天主教馬尼拉教區主教參與西班牙菲律賓總督主持的武力征服中國計劃的制定。該計劃因1588年西班牙無敵艦隊被英國摧毀而放棄。

- 萬曆二十五年(1597年):

- 萬曆二十七年(1599年):

- 利瑪竇首次進京,但是未能立足,返回南方。

- 西班牙籍耶穌會士龐迪我來華。

- 萬曆二十九年(1601年):

- 萬曆三十年(1602年),太僕寺少卿李之藻出資刊行利瑪竇的《坤輿萬國全圖》。

- 萬曆三十一年(1603年)秋:徐光啟(41歲)在南京受洗,聖名保祿。

- 萬曆三十三年(1605年):耶穌會士鄂本篤,從印度出發,經古絲綢之路;經過四年長途跋涉,於1605年抵達中國肅州,因勞累死在那裡。他的日記被利瑪竇整理發表,證實馬可波羅描述的「契丹」就是中國。

- 萬曆三十四年(1606年):義大利籍耶穌會士熊三拔來華,協助欽天監修訂曆法。

- 萬曆三十六年(1608年):

- 萬曆三十八年(1610年):

- 萬曆三十九年(1611年):

- 萬曆四十年(1612年):孫元化中舉人,從恩師徐光啟學習西學。

- 萬曆四十一年(1613年):

- 萬曆四十三年(1615年):

- 1615年6月,教宗頒發詔諭,同意耶穌會中國傳教會的請求,允許以漢語舉行聖事,以中文翻譯聖經。

- 利瑪竇的義大利文日記後經比利時耶穌會士金尼閣(Nicolas Trigault)編譯為拉丁文後出版,取名《基督教遠征中國史》,漢譯名為《利瑪竇中國札記》。

- 萬曆四十四年(1616年):發生南京教案,許多天主教傳教士被驅逐。

- 萬曆四十六年(1618年)

- 1618年4月,金尼閣帶著教宗的詔諭以及在歐洲募集到的七千多部圖書,率領二十餘名新招募的願意來華傳教的傳教士,由里斯本出發。後來成為著名傳教士的鄧玉函、羅雅谷、湯若望、傅汎際與之同船赴華。

- 萬曆四十八年(1620年):耶穌會士鄧玉函、羅雅谷、湯若望、傅汎際(Francisco Furtado;1589年-1653年)跟隨金尼閣抵達澳門。

- 天啟元年(1621年):

- 天啟二年(1622年):

維基文庫中的相關原始文獻:大秦景教流行中國碑頌

重要人物

來華(含澳門)耶穌會傳教士

- 聖方濟各·沙勿略神父

- 范禮安神父,義大利人,耶穌會遠東觀察員。

- 羅明堅神父,

- 巴范濟神父,

- 「天主之僕」[註 3]利瑪竇神父,義大利人,耶穌會在華第一任負責人,教授徐光啟數學,與其合作翻譯《幾何原本》。

- 龍華民神父,義大利人,耶穌會在華第二任負責人,短期參與編修《崇禎曆書》。

- 郭居靜神父,義大利人,徐光啟結識的第一位傳教士,上海、嘉定、杭州開教者。

- 畢方濟神父,義大利人,松江開教者。

- 熊三拔神父,義大利人,

- 羅雅谷神父,義大利人,

- 艾儒略神父,義大利人,福建開教者。

- 高一志神父,義大利人,山西開教者。

- 陽瑪諾神父,葡萄牙人,

- 曾德昭神父,葡萄牙人,

- 費奇觀神父,葡萄牙人,

- 李馬諾神父,葡萄牙人,澳門公學院長。

- 黎勃勞神父,葡萄牙人,

- 龐迪峨神父,西班牙人,

- 鄧玉函神父,德國人,

- 湯若望神父,德國人,協助徐光啟編修《崇禎曆書》。

- 華籍神職人員

- 羅文藻神父

- 奉教士大夫

- 「聖教三柱石」

- 王徵,天啟二年(1622年)進士,1644年不願出仕闖賊絕食殉國。與「三柱石」並稱「四賢」。

- 孫元化,徐光啟的學生,數學家、火器專家,1627年中國天主教嘉定會議在孫宅舉行,官至登萊巡撫,受吳橋兵變牽連被處決。

- 李天經,接替徐光啟主持曆局。

- 李祖白,明清欽天監官員,後死於康熙曆獄。

- 劉宇亮,崇禎十一年至十二年(1638年-1639年)任內閣首輔。亦曾任禮部尚書兼東閣大學士並受徐光啟影響,後在家鄉率眾領洗奉教。

- 親天主教的士大夫

- 反天主教的士大夫

- 與天主教打過交道的明朝皇帝

- 南明奉教皇室成員及官員

- 在華受天主教影響的朝鮮人

重要文獻

- 聖經譯文

- 聖經註解

- 王徵:《聖經要略匯集》、《聖經直解》

- 天主教禮儀經文

- 《天主經》

- 天主教文學作品

- 徐光啟《獻心頌》、《大讚詩》等

- 吳歷神父的天學詩

- 天主教美術作品

- 崇禎十年福建晉江教堂刻印的版畫

- 語言學作品

- 傳教士編撰的漢文西書

- 萬曆二十七年(1595年):利瑪竇編譯的第一部漢文西書《交友論》

- 利瑪竇《二十五言》

- 傳教士和奉教士大夫編譯的西方文史哲作品

- 天啟四年(1624年):畢方濟、徐光啟譯亞里斯多德《論靈魂》為《靈言蠡勺》,後收入李之藻《天學初函》。

- 1628年:傅泛濟、李之藻譯亞里斯多德《論天》為《寰有詮》。

- 1631年:傅泛濟、李之藻譯亞里斯多德《邏輯學》前10卷為《名理探》,第一次介紹西方邏輯學的著

- 1641年:南懷仁譯亞里斯多德《邏輯學》後20卷為《窮理學》。

- 傳教士和奉教士大夫參與編譯的地理學作品

- 傳教士和奉教士大夫編譯的數學、天文、機械、曆法、水利作品

- 利瑪竇、李之藻合譯《乾坤體義》(《四庫全書》稱之為「西學傳入中國之始」)、《渾蓋通憲圖說》。

維基文庫中的相關原始文獻:徐光啟《刻〈幾何原本〉序》

- 萬曆三十五年(1607年)

- 利瑪竇、徐光啟譯成《幾何原本》(只翻譯了歐幾里德原著前6卷)。

- 李之藻、利瑪竇譯成《渾蓋通憲圖說》2卷。

- 萬曆三十六年(1608年),李之藻、利瑪竇譯成《圜容較義》1卷。

- 萬曆三十八年(1610年),徐光啟回到北京,官復原職。因欽天監推算日食不準,他與傳教士合作研究天文儀器,撰寫了《簡平儀說》、《平渾圖說》、《日晷圖說》和《夜晷圖說》。

- 萬曆四十年(1612年),徐光啟向熊三拔學習西方水利,合譯《泰西水法》6卷。

- 萬曆四十一年(1613年),李之藻、利瑪竇譯成《同文算指》11卷。

- 天啟年間,王徵在鄧玉函的協助下,冒著被指摘從事「末流之學」的壓力,譯著並刊行《奇器圖說》。

- 天啟六年(1626年),李祖白協助湯若望寫出《遠鏡說》一書,將伽利略發明的現代望遠鏡製作方法介紹入中國。

- 崇禎二年至七年(1629年至1634年):徐光啟、李天經先後主持曆局編《崇禎曆書》(龍華民、鄧玉函、湯若望、羅雅谷等耶穌會士參與)

- 奏疏

維基文庫中的相關原始文獻:上大明皇帝貢獻土物奏

- 外交文書

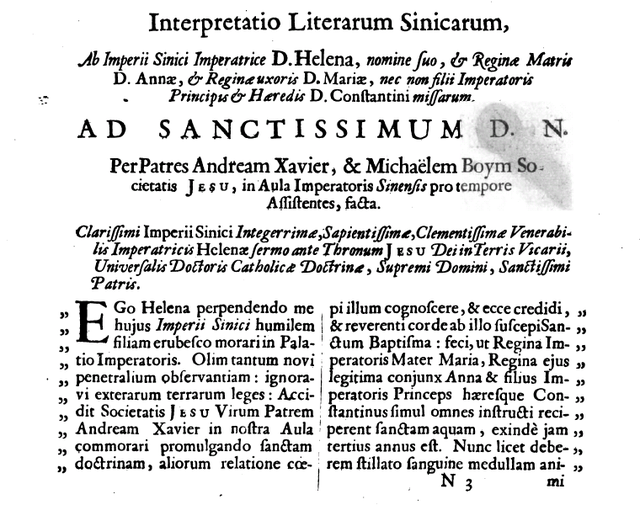

- 南明皇室與羅馬教宗等通信

- 南明永曆朝王太后致諭羅馬教皇因諾曾爵書

- 南明永曆朝司禮太監龐天壽上羅馬教皇因諾曾爵書

- 南明永曆朝司禮太監龐天壽致威尼斯共和國諸公拜帖

- 傳教士向西方介紹中國的譯著

- 傳教士中國見聞錄

- 《利瑪竇中國札記》

- 相關人物傳記

維基文庫中的相關原始文獻:《明史》卷31 志第七 曆一

維基文庫中的相關原始文獻:《明史》卷31 列傳第139 徐光啟傳

- 西學和天學叢書

- 崇禎元年(1628年)刊行:《天學初函》,李之藻輯。收書二十種,分理篇、器篇各十種,大多為明末入華耶穌會士編著。包括艾儒略《西學凡》、《職方外紀》,利瑪竇《天主實義》、《辯學遺牘》、《畸人十篇》、《交友論》、《二十五言》,龐迪我《七克》,李之藻《唐景教碑書後》,畢方濟、徐光啟《靈言蠡勺》,利瑪竇《渾蓋通憲圖說》、《圜容較義》、《測量法義》、《勾股義》,熊三拔《簡平儀說》、《表度說》,陽瑪諾《天問略》,熊三拔、徐光啟《泰西水法》,利瑪竇、徐光啟《幾何原本》,利瑪竇、李之藻《同文算指》。畢方濟、徐光啟《靈言蠡勺》等等。

- 反天主教文獻

- 崇禎十二年版:《聖朝破邪集》八卷,今流傳日本安政乙卯翻刻本。福建士紳黃貞輯收集萬曆、崇禎年間的反教文章成。儒佛合璧,其中有南京禮部侍郎沈漼《參遠夷疏》,鄒維璉《辟邪管見錄》、許大受《聖朝佐辟》、黃貞《請顏壯其先生辟天主教書》、雲棲和尚《天說》,虞淳熙居士的《天主實義殺生篇》、釋元賢《緇素共證》、釋圓悟的《辨天說》、釋通容的《原道辟邪說》、釋成勇的《辟天主教檄》、釋如純的《天主初辟》等等。

遺蹟

研究和紀念

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.