热门问题

时间线

聊天

视角

人類單地起源說

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

現代人類晚近非洲起源說(英語:recent African origin of modern humans)是演化人類學描述遺傳學意義上的現代人類的起源與早期遷徙時,最廣為接受的模型。[1]這套理論在普及書籍中稱為(晚近)源出非洲模型((recent) Out-of-Africa),在學術上稱為晚近單一起源假說(recent single-origin hypothesis, RSOH)、替代假說(replacement hypothesis)與晚近非洲起源模型(recent African origin, RAO)。這個概念直到1980年代之前還屬推測性質的,此後則由粒線體DNA、Y染色體DNA和常染色體DNA的研究,再加上體質人類學的古代標本證據,而獲得較多人接受。

理論歷史

总结

视角

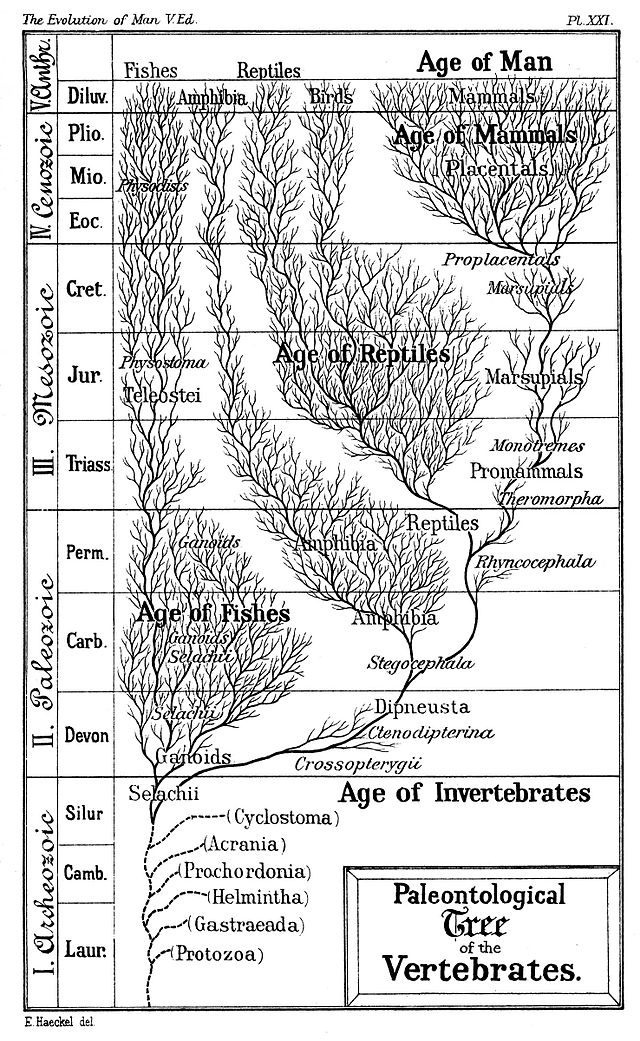

物種的演化歷史被描寫成一株系統發生樹,從一支單一的樹幹往上分出許多樹枝。雖然海克爾的樹狀圖有點過時,但是它清楚顯示在現代重新建構的更複雜樹狀圖的原則。

隨著十九世紀早期人類學的發展,學者就激辯著人類發展的不同理論。諸如約翰·弗里德里希·布盧門巴赫與(普里查德抱持著自從創世神話以來,各種不同的人類種族就已發展出來,他們共享一個祖先源頭(單一起源說,monogenism)。他們的對手,例如路易士·阿格西與諾特(Josiah C. Nott)支持多重起源說,他認為現代人類各個種族來自猿類的不同物種演化,各自在不同地域發展成為分別不同的種族,並不具共同的祖先。

查爾斯·達爾文是率先提出有機體具有共同起源的學者,也是最早提出所有的人類具有共同的祖先,曾經存活在非洲大陸。[4]在《人類的由來》一書,他推測人類是從猿類的譜系發展而來,這些猿類當時依然具有小的腦子,但已雙足直立行走,雙手自由活動,以運用在增進智力的用途上。更進一步,他認為這種猿類是棲息在非洲大陸:[5]

生活在世界各大地區的哺乳動物跟同一區域內已滅絕的物種具有密切關連。因此,非洲大陸先前可能棲息著跟大猩猩和黑猩猩有著密切關連的已滅絕的類人猿;而且因為這兩個物種是現在人類最近的近親,有點可能的是,我們的早期祖先居住在非洲大陸,而不是其他地方。但是對這項問題多做猜測是徒勞無功的,因為有個體型大得像個人的猿類,即拉代(Édouard Lartet)發現的森林古猿,跟人形的長臂猿有著密切關連,在中新世晚期存在於歐洲;經歷這麼長一段時間以來,地球必定經歷了多次宏大的變革,且有充裕的時間進行大規模遷移。

——達爾文,《人類的由來》[6]

這項預測是有洞察力的,因為在1871年幾乎無法取得任何關於古代人屬的人類化石。一直到將近五十年後,達爾文的猜測才獲得支持,當時人類學家開始在非洲大陸幾個地區發現許多腦子較小的古代人類化石。現代人類僅從東非這個地點起源(單一起源),已是今天科學社群所抱持的主流觀點。[7][8][9][10][11]但是究竟他們向外遷徙是一次或多次,則有許多不同的理論。有一套多次遷徙模型,包含著南向擴散理論(Southern Dispersal theory),[12]近年來,這個模型受到來自遺傳學、語言學及考古學的證據所支持。在研究者當中,有越來越多人也懷疑「被忽略很久的北非」是首次艱難踏出非洲大陸的現代人類的故鄉。[13][14][15]可以遇見到,隨著越來越多考古資料出土,多次遷移的概念也會逐步被強化。

20世紀中葉之前,人類學的論辯大多傾向支持單一起源論。多重起源論的孤立支持者到了20世紀中葉才開始高談闊論,如查爾頓庫恩(Carleton Coon)遲至1962年才提出假設,智人前後興起五次,在五個地方由直立人演化而來。[16]現代人類的「晚近非洲起源」的意思是「單一起源」(monogenism),並已在各種情況下,被當成「多重起源」(polygenism)的反義詞。隨著古遺傳學在1990年代問世,科學家們能夠更有信心地為「源出非洲」的遷徙時間定年。

學者詮釋了基因與化石證據,以呈現「早期智人」(archaic Homo sapiens)只有在距今20萬年到15萬年前的非洲大陸,演化成為解剖學上的現代人類,[17]有一支智人在大約距今12萬5千年到六萬年間離開非洲大陸,經過一段時間,替代了先前存在非洲大陸以外地區的早期人類群體,例如尼安德塔人與直立人。[18]最早成功「源出非洲」的遷徙(最早具有存活子嗣的遷移者),依據遺傳學的建議,普遍定年在距今六萬年前,即使說從非洲大陸遷徙出來的嘗試,依據阿拉伯考古學在這個區域的工具發現,早在距今12萬5千年前就已開始。[19]

在2000年,學者發表了古代澳洲的蒙哥人(Mungo Man 3)粒線體DNA序列,顯示這是當代人類一個已滅絕的亞種,在現代人類的晚近共同祖先分道揚鑣前,就已分出而遷徙到澳洲。這個研究結果如果正確的話,將會支持現代人類多區域起源假說。[20][21]這項研究成果隨後遭到質疑,[22][23]並由李卡克(W. James Peacock)提出答辯,他是蒙哥人的古代DNA(ancient DNA)序列研究團隊的領導人。[24]學者的質疑論辯重點在於,究竟是否有其他類型的人屬亞種的遺傳成分,進入了智人的基因庫。

Remove ads

早期「智人」

解剖學上的現代人類大約在距今25萬年前源起於非洲大陸。在距今約40萬年到更新世中期第二次間冰期(距今約25萬年)所發生的人類頭骨擴張趨勢以及阿舍利文化石器,提供了從直立人到智人的轉化證據。[25]在晚近非洲大陸起源(Recent African Origin, RAO)的觀點,在非洲大陸內與從非洲往外的遷徙,最終取代了先前散居的直立人。

在衣索比亞阿瓦旭中部(Middle Awash)一處遺址所發現的智人伊達圖亞種,存活在大約距今16萬年前。[26]這是最早已知的解剖學上的現代人類,而且被歸類為一個滅絕的亞種。[27]在以色列的卡夫澤洞穴所發現的早期智人化石已定年在距今8萬到10萬年間。然而這些人類在距今7萬到8萬年間似乎是滅絕或退回非洲大陸,有可能由從歐洲冰河時期較寒冷區域向南逃的尼安德塔人所取代。[28]Hua Liu等人分析了大約距今56,000±5,700年的粒線體DNA證據的微衛星標記(autosomal microsatellite markers)。他把來自卡夫澤洞穴的早期人類古生物學化石詮釋為一支孤立的撤退到非洲大陸者的後代。[29]

所有在非洲大陸以外的完整的現代人類化石都被定年到更晚近的時代。在非洲大陸以外所發現最古老的完整記年的現代人類是來自澳洲的蒙哥湖遺址,定年在大約距今42,000年前。[30][31]在中國北京周口店的田園洞人大約距今38,000到42,000年間。琉球發現的距今17,000到19,000年間的港川人與他們在型態上大多類似。[32][33]然而,其他學者已將柳江人定年到距今111,000到139,000年間。[34]

大約從距今10萬年前開始,更加成熟的技術與工藝作品萌芽,到了距今5萬年前,完整的行為現代性變得更加顯著。石器呈現了規則的模式,更精準地重製或仿製,由骨頭與鹿角所製作的工具首次出現。[35][36]

Remove ads

遺傳學的歷史重建

人類基因組的其中兩個成分非常適合用來解析人類的歷史:粒線體DNA與Y染色體。這是基因組當中,不受在每個世代產生多樣性的演化機制所改組的唯一的兩個成分;反之,這些成分完整地傳遞下去。依據這項假設,目前存活的所有人們都遺傳來自距今約16萬年前存活在非洲大陸的一位女性的同一個粒線體。[37][38][39]她被稱為粒線體夏娃。今天所有的男人都從一個存活在距今23萬年前的男人們那裡,遺傳了相同的Y染色體。他已被命名為Y染色體亞當。目前據信,依據對於非關性別的染色體與性別特定染色體的比較分析,比起女人,為數更多的男人參與了這場源出非洲的早期人類散播。[40]

粒線體夏娃首先分化為單倍群L0與單倍群L1-6。單倍群L0在南非和東非的採獵者(如桑人和哈扎人)當中有較高的頻率,在中非採獵者(如Mbuti)中也有發現。[41][42]

這些群體在人類歷史的早期分支開來,而且從那時開始就在遺傳學上保持著相對的孤立。L1、L5、L2、L6、L4等單倍群都是L1-6的後代而且大部分侷限於非洲大陸。單倍群M和N是非洲大陸以外世界各地的世系,是L3的後代,L3的其他分支大部分也侷限於非洲大陸。

用來界定Y染色體單倍群CT的各項基因突變,其發生時間早於「出非洲」的遷徙,CT的最近共祖時間(TMRCA)距今約6.5萬年。CT的後代中D2和E可能並沒有參與「出非洲」的遷徙,或者出非洲的早期分支沒有留下後代,而D1、C、F則參與了「出非洲」的遷徙。這三個單倍群都經歷了較長的瓶頸期,直到4.8萬-4.6萬年前才迎來爆發,此時他們應該已經位於歐亞大陸上了。

即使粒線體DNA與Y染色體DNA在解析人類歷史時格外好用,但是數十個人類群體的基因組資料也受到研究。2009年6月,來自國際人類基因組單體型圖計劃(第II期)與人類多樣形體研究中心(CEPH)的人類基因組多樣性研究計畫樣本,對於基因組-wide SNP(單核苷酸多態性)資料分析結果出版。[43]這些樣本取自1138名彼此無關聯的個體。[43]在這項分析之前,群體遺傳學家期望在各種不同的族群之間發現巨大的差異,這些差異是衍生自這些群體內部所共同具有的等位基因,這些基因卻是其它群體之中不常見或不存在的。[44]反之,從這項研究計畫取得的資料,對於53個群體的研究顯示,這些群體僅落入三個基因群:非洲、歐亞人(包括歐洲與中東的原住民,以及亞洲西南部東迄現今的巴基斯坦)、以及東亞人(包括亞洲、日本、東南亞、美洲與大洋洲的原住民)。[44]這項研究確定了大多數的族群差異可歸因於遺傳漂變,當代的非洲群體比其他兩個遺傳群體具有更大的遺傳多樣性,當代歐亞人的多樣性比當代東亞人稍多。[44]這項研究顯示自然選擇塑造人類基因組的速度可能遠比學者先前設想的緩慢,在各個大陸之內或之間的遷徙對基因變異性的分布則具有更重大影響。[45]

Remove ads

源出非洲的數次遷徙

大約距今7萬年前,L3粒線體單倍群的一部分從東非遷入近東。這個第一波「源出非洲」的遷徙時間在2011年引起質疑討論,這是依據在阿拉伯聯合大公國新發現的石器,指出在距今100,000與125,000年間現代人類就已出現。[46]

有些科學家相信,只有一群人在唯一的一次遷徙中離開非洲大陸,並繼續散播到世界其他地方,[47]這是依據一項事實,在非洲大陸以外的地方,只有L3單倍群的後代。從這個殖民過程,其他學者指出可能有幾波擴張浪潮。例如,遺傳學家斯賓塞·韋爾斯表示,這些早期的旅行者沿著亞洲的南方海岸線,在大約距今5萬年前,跨越了大約155英里的海域進住澳洲。威爾斯說,澳洲原住民是這個第一波遷移浪潮的後代。[48]另外亦有研究認為,人類在距今至少6.5萬年前到達澳洲[49][50]。

據估計第一批源出非洲大陸的遷移者,來自在非洲大陸為數約2,000到5,000人的一個群體,[51]其中只有一小群,有可能少至150到1,000人,跨越紅海。[52]在所有出現於非洲大陸的世系當中,只有L3粒線體單倍群的女性後代在非洲大陸以外地區被發現。假使曾有數次的遷移,學者可以期望有超過一個以上的世系出現在非洲以外。L3的女性後代,M與N單倍群世系,在非洲大陸的發生頻率非常低(即使說M1單倍群非常古老且分歧多樣,位於北非與非洲之角)而且看似晚近才到達非洲。一項可能的解釋就是,這些突變是在東非所發生,就在這場源出非洲遷徙後不久,並藉由奠基者效應成為此後的強勢單倍群。

其他科學家提出更可信的多次擴散模型(Multiple Dispersal Model),其中兩次源出非洲大陸的遷徙,一次跨越紅海沿著印度的海岸區域前行(海岸路線),這可能以M單倍群為代表。另一群遷移者帶有N單倍群,在後一次冰河期時從東非沿著尼羅河口而下(實際向北前進),並透過西奈半島進入中東。這個群體隨後分支往幾個方向前進,有些在高加索山脈形成白種人進入歐洲,其他則往中亞進入亞洲。這項假設嘗試解釋為何N單倍群在歐洲占絕對優勢,例如白人多有乳糖耐受性等獨特體質,以及為何在歐洲沒有M單倍群。海岸路線遷移的證據是假設性的,因為在全新世海平面升起把這些證據都深埋於海底了。[12][53]另一種說法是,一小群歐洲人的奠基者群體在一開始表現了M單倍群與N單倍群,但透過源自於一場種群瓶頸而產生的隨機遺傳漂變,佚失了M單倍群,僅剩亞洲還有存活族群。

今天紅海的曼德海峽寬度大約12英里(20公里),但在距今50,000年前由於冰河期的關係,海平面比現在低了70公尺,而且海面寬度更小。即使說海峽從未完全封閉,但其中可能曾有幾座小島,可用簡單的浮板到達。在厄利垂亞出土了距今125,000年的貝塚,[54]指出早期人類的食物包括了由海灘撈拾而取得的海產。

Remove ads

後續往東南亞的擴張

1. 智人

2. 尼安德塔人

3. 早期人科

從近東地區,這些群體在距今5萬年前向東遷徙到南亞,然後在距今4萬年前繼續遷到澳大利亞,智人首次擴張到直立人從未到達的領域。後來在大約4萬年前,第二批次經高加索的克羅馬儂人到達歐洲。大約在距今3萬年前,智人到達東亞(韓國及日本)。後續遷移到北美的發生時間有所爭議,有的學者主張在大約距今3萬年前,透過兩次冰河期的空檔進入,或者是只有非常晚,大約距今約14,000年前的最後一次冰河期經過白令海。

第一批跨過紅海的這個群體,沿著阿拉伯半島及波斯灣的海岸路線前進,直到抵達印度才似乎成為他們第一個主要定居點。M單倍群在巴基斯坦與印度的南部海岸區域具有較高的頻率,而且在印度具有最大的多樣性,顯示這裡是M單倍群的突變可能發生地點。[56]印度有60%人口屬於M單倍群。安達曼群島的原住民也屬於這個M世系。安達曼島人被視為亞洲最早人類的後代,依水而居的他們被稱為矮黑人,因為他們長期跟亞洲大陸相隔離。他們是早期定居者的海岸路線的証明,從印度沿著泰國與印尼海岸,一路到巴布亞紐幾內亞。由於從紐幾內亞的高地人所測得的M單倍群頻率較高,而且安達曼島人與紐幾內亞人都具有深色皮膚與非洲型卷髮,某些科學家相信他們全都是在距今6萬年前跨越紅海的同一波移民浪潮的一部份。值得注意的是,哈定等人的研究發現(Harding et al. 2000, p. 1355)顯示,至少就深膚色而言,紐幾內亞人的單倍群類型背景,在MC1R(黑素皮質素1,關連到黑色素產生的許多基因之一),跟非洲人的同一個基因是一模一樣(帶有一個不發揮作用的突變)。因此,雖然這些群體在其他位址(由於漂變、瓶頸等等)有別於非洲人,但在這場遠離非洲大陸的過程,顯然對於黑色膚色特徵的選擇有可能持續下去(至少在黑素皮質素1)。這將會支持一個假設,顯示來自非洲大陸的最初遷徙者類似於他們離開非洲大陸之前的非洲人(至少是膚色),而且這種古老的表型遺跡可在當代的非洲人、安達曼島人與紐幾內亞人看到。其他學者則指出他們的體質特徵類似於非洲人可能是趨同演化的結果。[57][58]

從阿拉伯半島到印度,M單倍群的比例向東逐漸增加:在印度,M的數量多過N,比例是3:1。然而,跨越進入東亞,N單倍群又成為主要的世系,特別是兩者交界在印度支那半島與中國南方上,可見此地發生過族群入侵、資源競爭與通婚。M單倍群在東南亞島嶼上是強勢的,但在中南半島與澳洲原住民當中,N單倍群又重新成為更常見的世系。從歐洲到澳大利亞的N單倍群的不連續分布,可從奠基者效應與種群瓶頸來解釋。[59]

Remove ads

人類最早進入北美洲

此章節尚無任何內容,需要擴充。 |

參見

參考文獻

進階閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads