热门问题

时间线

聊天

视角

伊斯坦堡

土耳其第一大城市 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

伊斯坦堡(土耳其語:İstanbul [isˈtanbuɫ] ⓘ)是土耳其最大城市,亦是該國的經濟、文化和歷史中心。它座落於土耳其西北部的博斯普魯斯海峽之濱,位於馬爾馬拉海和黑海之間,橫跨歐亞大陸,經濟和歷史中心位於歐洲一側,有三分之一人口居住於亞洲一側[3]。其人口達到1440萬,為全歐洲最大的城市群,亦是中東最大和全球第六大城市[2][4]。全市轄區面積5,343平方公里(2,063平方英里),其覆蓋範圍和伊斯坦堡省相同,亦是該省的行政中心[c]、以及世界上唯一橫跨兩大洲的大都市[5]。

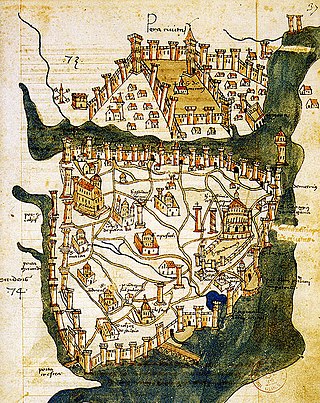

西元前660年左右,該市以「拜占庭」之名建立於薩拉基里奧角,並在此後逐漸發展為歷史上最為重要的城市之一。西元330年該市由羅馬帝國皇帝君士坦丁一世重新營建為帝國的新首都,稱為君士坦丁堡(希臘語:Κωνσταντινούπολις,羅馬化:Konstantinoúpolis;拉丁語:Constantinopolis)或新羅馬(希臘語:Νέα Ῥώμη,羅馬化:Nea Romē;拉丁語:Nova Roma),並在此後的近十六個世紀內先後成為羅馬帝國與東羅馬帝國(又稱拜占庭帝國,330年–1204年及1261年–1453年)、拉丁帝國(1204年–1261年)和鄂圖曼帝國(1453年–1922年)的首都[6]。在羅馬帝國晚期和東羅馬帝國時代,它對基督教的發展產生重要的作用,而在1453年鄂圖曼帝國征服該城之後,它成為了伊斯蘭教的傳播中心和鄂圖曼帝國哈里發的駐地[7]。

伊斯坦堡是古絲綢之路的途經地[8],也是歐洲和中東的鐵路網絡之間、黑海和地中海間海路的必經之地,使得伊斯坦堡的戰略地位十分重要,由此也哺育了兼收並蓄的人口和文化,雖然在1923年土耳其共和國成立之後這一狀況略不如前。土耳其共和國建立後,伊斯坦堡未能成為首都,受到忽視,但此後其影響力逐步恢復。自1950年代以來,該市的人口已翻了十倍,來自安納托力亞各地的人口湧入,城市的界限也為此逐漸擴張[9][10]。20世紀末藝術節開始得到興辦,而隨著基礎設施的改善,複雜的交通網絡也由此建立起來。

2012年,在當選歐洲文化之都兩年之後,近1160萬外國遊客造訪伊斯坦堡,使其成為世界第五受歡迎的旅遊目的地[11]。該市最重要的景點仍是其歷史城區,部分被列為聯合國教科文組織世界遺產,而位於貝伊奧盧區的天然港金角灣則是其文化和娛樂的中心。伊斯坦堡還被認為是一個全球城市[12],亦是全球發展速度最快的都市經濟區之一[13]。諸多土耳其公司及媒體將總部設於此,全市國內生產毛額超過全國的四分之一[14]。伊斯坦堡希望藉助其復甦和快速擴張的契機,在二十年內五次申請舉辦夏季奧林匹克運動會[15]。

Remove ads

名稱

伊斯坦堡的最初名稱為「拜占庭」(希臘語:Βυζάντιον),為約西元前660年墨伽拉殖民者建城時所取[a][1]。此名稱被認為是來源於人名「拜占斯」,根據古希臘傳統,此為殖民者的領袖和傳說中的一位王侯的名字。但現代學者亦認為「拜占斯」可能來源於色雷斯或伊利里亞,由此則要早於墨伽拉建城[21]。330年君士坦丁大帝將其定為羅馬帝國的新東部首都,此地也開始被稱作「君士坦丁堡」(拉丁語:Constantinopolis;古希臘語:Κωνσταντινούπολις),意為君士坦丁之城[1]。君士坦丁亦試圖推廣「新羅馬」(拉丁語:Nova Roma;古希臘語:Νέα Ῥώμη)之名,但這一名稱未獲得廣泛使用[22]。在西方,「君士坦丁堡」為此城最通常的稱呼,直至土耳其共和國的建立;在鄂圖曼帝國時期,「科斯坦丁尼耶」(鄂圖曼土耳其語:قسطنطينيه)和「伊斯坦堡」為通用名稱[23]。即便如此,如今土耳其人認為將此時期(自15世紀中期始)的該城稱為「君士坦丁堡」在政治上是不正確的,雖然在歷史上這並無錯誤[24]。

至19世紀,該城亦在外國人和土耳其人中有了一些其他的稱呼。歐洲人將全城稱作「君士坦丁堡」,但與土耳其人一同將金角灣和馬爾馬拉海間築有城牆的半島稱作「士坦堡」[24]。「佩拉」(希臘語意「橫跨」)亦被用於描述金角灣和博斯普魯斯海峽間的地帶,而土耳其人則稱之為「貝伊奧盧」(土耳其語:Beyoğlu;此亦為今伊斯坦堡一個區的正式名稱)[25]。「伊斯蘭瑪巴德」(意為伊斯蘭之城)有時亦被用於稱呼此城,甚至還被印刻於一些鄂圖曼錢幣之上[26];有人認為這是今「伊斯坦堡」的來源,但事實上「伊斯坦堡」出現得要更早,甚至在鄂圖曼帝國征服該城前即受到使用[1]。

「伊斯坦堡」(土耳其語發音:[isˈtanbuɫ],口語發音:[ɯsˈtambuɫ])時常被認為來源於中古希臘語短語「εἰς τὴν Πόλιν」,意為「進城去」[27]。這反映了該城為這一區域中的唯一主要城市,就如今日人們時常將臨近的城市中心稱作「城」或「城裡」一般。另一種觀點認為該名稱直接來源於「君士坦丁堡」,只將此名稱的第一和第三個音節去除[1]。在現代土耳其語中,該名稱寫作「İstanbul」,其中「İ」帶一點(在土耳其語字母中帶點與不帶點的「I」為不同字母)。此外在英語中重音位於第一音節,而在土耳其語中則位於第二音節[28]。「伊斯坦堡」於1930年正式成為該市的唯一名稱[29][30]。來自伊斯坦堡的人被稱為「İstanbullu」(複數為İstanbullular),而在英語中則稱「Istanbulite」[31]。

在東羅馬滅亡前,突厥人已將君士坦丁堡稱為伊斯坦堡。但在官方語境中,諸如君士坦丁堡的阿拉伯語名稱君士坦丁尼耶(阿拉伯語:قسطنطينية)更受青睞。鄂圖曼宮廷將君士坦丁尼耶這一名稱用來表示公文來源。19世紀土耳其語書籍出版時也以君士坦丁尼耶作為出版地地名。同時,「伊斯坦堡」也是官方名稱之一。比如該城最高行政長官的官銜為「伊斯坦堡埃凡迪」[32]

然而,在希臘語中,伊斯坦堡仍普遍被稱為「君士坦丁堡」(希臘語:Κωνσταντινούπολη),這可能是因為君士坦丁堡於 1453 年 5 月 29 日落入鄂圖曼帝國之手代表了希臘殖民拜占庭的終結,以及隨後東方希臘化的終結。[33]

Remove ads

歷史

21世紀初考古學家發掘的新石器時代文物表明,伊斯坦堡所在的半島早在西元前7000紀即有人定居[34]。這一定居點對於新石器革命由近東傳播至歐洲產生十分重要的作用;其存在了近一千年,直至被上漲的水面淹沒[35]。在此考古發現之前,傳統認為色雷斯人,包括弗里吉亞人,在西元前6000紀末開始定居於薩拉基里奧角[20]。亞洲部分,在今卡德柯伊區出土了近西元前4000紀前的文物[36]。這一地點亦是西元前1000紀腓尼基貿易點的所在地,亦是於西元前約680年建立的迦克墩的所在地[a]。

西元前660年[37][a],來自墨伽拉的希臘殖民者於博斯普魯斯海峽的歐洲一側建立了拜占庭,伊斯坦堡的歷史被認為在此時才正式開始。殖民者在金角灣色雷斯人定居點附近建起了衛城,推動了新城經濟的發展[38]。拜占庭於前5世紀之交經歷了短暫的波斯統治,但在波希戰爭後希臘人奪回了這座城市[39]。它此後成為雅典同盟及其繼承者雅典第二帝國的一部分,在前355年最終獲得獨立[40]。拜占庭長期為羅馬盟友,而在西元73年正式成為羅馬帝國的一部分[41]。

拜占庭在篡位者佩斯切尼烏斯·奈哲爾與羅馬皇帝塞普蒂米烏斯·塞維魯的戰爭中支持前者,為此付出了慘重的代價;在195年末投降時,兩年的圍城已幾乎將之摧毀[42]。不過在五年之後,塞維魯開始重建拜占庭,拜占庭也恢復了甚至超越了其過往的榮光[43]。

Remove ads

君士坦丁大帝於324年9月成為全羅馬帝國的皇帝[44]。兩個月後,他訂立方案建立一座新的基督教城市以取代拜占庭。作為帝國的東部首都,該城被稱作「新羅馬」,然而多數人將之稱作君士坦丁堡,而這一名稱也一直流傳至了20世紀[45]。六年之後,於330年5月11日,君士坦丁堡宣告成為全帝國首都,而帝國的這一部分日後也成為東羅馬帝國(拜占庭帝國)[46]。

君士坦丁堡的建立是君士坦丁最為恆久的成就之一,將羅馬帝國的權力重心東移,該城也成為了希臘文化和基督教的中心[46][47]。許多教堂在城中建立起來,包括查士丁尼一世統治期間建造的聖索菲亞大教堂,其在此後一千年為世界最大的教堂[48]。君士坦丁的其他舉措包括改造和擴建君士坦丁堡競技場:它能夠容納成千上萬的觀眾,成為了公民生活的中心,而在5世紀和6世紀則成為了一系列騷亂的始發點,包括尼卡暴動[49][50]。君士坦丁堡的地理位置亦保證其能夠經受歷史的考驗:在數個世紀內,其城牆和海區保護歐洲免受東面入侵者的侵襲和伊斯蘭教的推進[47]。在中世紀的大部分時間內和東羅馬時代的下半葉,君士坦丁堡是歐洲大陸最大和最富裕的城市,並時為世界最大的城市[51][52]。

在第四次十字軍東征中君士坦丁堡受到劫掠和破壞,此後開始衰落[53]。天主教十字軍建立起拉丁帝國以取代東正教的東羅馬帝國,君士坦丁堡也成為了這一帝國的中心[54]。然而拉丁帝國存在時間不長,東羅馬帝國很快於1261年重建起來,但其實力大不如前[55]。君士坦丁堡的教堂、城防和基礎設施失修荒廢[56],其人口由8世紀時的50萬下降至此時的3萬5千。

安德洛尼卡二世的經濟和軍事政策,包括裁減軍備,使帝國進一步衰落並使其在面對入侵時更為脆弱[57]。14世紀中期,鄂圖曼土耳其人開始戰略性地奪取小城鎮和城市,由此阻斷了君士坦丁堡的補給,逐漸將之扼殺[58]。最終於1453年5月29日,在八周的圍城之後(其間最後一任羅馬皇帝君士坦丁十一世陣亡),蘇丹穆罕默德二世「征服者」攻陷了君士坦丁堡,並宣告其為鄂圖曼帝國的新首都。數小時後,由於該城拒絕和平投降,蘇丹駕馬前往聖索菲亞大教堂,召來伊瑪目誦讀清真言,將教堂轉變為帝國清真寺[59]。穆罕默德自稱為新的「羅姆凱撒」(Kaysar-i Rûm;鄂圖曼土耳其語中的「羅馬凱撒」),並將鄂圖曼國重整為帝國[60]。

在征服君士坦丁堡後,穆罕默德二世立即開始試圖復甦該城。他號召在圍城期間逃離該城的居民回歸,並從安納托力亞其他地區請來穆斯林、猶太人和基督徒定居。他還邀請全歐洲人民移居至此,創立一座世界性的城市,這一境況在鄂圖曼時期得到基本的維持[61]。同時穆罕默德還修繕該城的公共設施,開始建造大巴扎,並建造了蘇丹居所托卡比皇宮[62]。他將首都由愛第尼(前阿德里安堡) 遷至此,並宣告鄂圖曼帝國為羅馬帝國的繼承者和延續[63]。

鄂圖曼土耳其人迅速將伊斯坦堡由基督教堡壘變為了伊斯蘭文化的象徵。宗教基金為帝國清真寺、學校、醫院和公共浴場的建造提供資金[62]。鄂圖曼王朝於1517年宣布其為哈里發國,伊斯坦堡亦成為史上最後一個哈里發國最後四個世紀的首都[7]。1520年至1566年蘇萊曼大帝在位,這一時期藝術和建築成就十分重大;首席建築師米馬爾·希南設計城內的多座象徵性建築,鄂圖曼陶藝、花窗、書法和細密畫得到繁榮[64]。伊斯坦堡的總人口到18世紀末達到570,000人[65]。

19世紀初帝國發生一系列叛亂,革新派的馬哈茂德二世開始執政,此後坦志麥特時代到來,政治改革開始,新科技也被引進了該城[66]。橋梁在金角灣上建立起來[67],而到1880年代,伊斯坦堡也與歐洲的鐵路系統聯結起來[68]。現代化設施諸如供水系統、電力、電話和電車等在此後數十年內逐漸被引入伊斯坦堡,但要晚於其他歐洲城市[69]。即使如此,現代化措施仍然無法阻止鄂圖曼帝國的衰落。

20世紀初,青年土耳其黨革命廢黜了蘇丹阿卜杜勒-哈米德二世,一系列的戰爭日益困擾著這一病危帝國的首都[70]。最後一場戰爭即第一次世界大戰最終導致英國、法國和義大利占領君士坦丁堡。末任鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德六世於1922年11月被驅逐,而在次年《洛桑條約》簽訂,伊斯坦堡占領結束,穆斯塔法·凱末爾·阿塔蒂爾克宣告建立的土耳其共和國得到承認[71]。

在共和國的初期,伊斯坦堡未能成為土耳其的首都;安卡拉成為新的世俗共和國首都,與鄂圖曼帝國歷史劃清界限[72]。然而自1940年代末1950年代初起,伊斯坦堡經歷結構性的改變,新的廣場和大道在全城建立,有些歷史建築因此被拆除[73]。其人口在1970年代迅速增長,由安納托力亞湧入的人試圖在都市區邊沿新建的工廠中尋找就業機會。這一突然大幅度的人口增長為房產開發創造龐大的需求,許多先前位於外沿的村莊和森林被併入城市版圖中[74]。

Remove ads

地理

伊斯坦堡位於土耳其西北部的馬爾馬拉大區,總面積5,343平方公里(2,063平方英里)[c]。博斯普魯斯海峽連接馬爾馬拉海和愛琴海,將該市分為歐洲部分(色雷斯,包含歷史和經濟中心)和亞洲部分(安納托力亞)。天然港口金角灣瀕臨前拜占庭和君士坦丁堡所在的半島,將該城進一步劃分。馬爾馬拉海、博斯普魯斯海峽和金角灣在今伊斯坦堡的中心交匯,在數千年內抵禦了外來的入侵,今日仍舊為該城的重要景觀[47]。

效仿羅馬的模式,伊斯坦堡的歷史半島亦被稱作有七座山丘,每座山丘頂上為帝國清真寺。最東邊的山丘座落於薩拉基里奧角,托卡比皇宮即位於此地[79]。隔金角灣相望的另一座錐形山丘則是今日貝伊奧盧區的所在地。由於地勢原因,過去貝伊奧盧的建築往往需要通過護土牆來建造,道路則以階梯形式鋪設[80]。亞洲一側的烏斯庫達狀況相似,地勢逐漸朝著博斯普魯斯海岸下行,而沙姆西帕夏和阿亞茲馬的地形則更加多變,與岬形似。伊斯坦堡的最高點為恰姆勒加山(即強穆勒佳清真寺所在地),海拔288公尺(945英尺)[80]。伊斯坦堡北部的平均海拔要高於南部海岸,有些地方海拔超過200公尺(660英尺),而一些海岸懸崖陡峭形似峽灣,尤其是在博斯普魯斯海峽北端同黑海交匯處。

伊斯坦堡座落於北安納托力亞斷層之上,臨近非洲板塊與歐亞大陸板塊交界。這一斷層帶由北安納托力亞延伸至馬爾馬拉海,在該城歷史上導致了數次重大地震,其中最為嚴重的地震之一發生於1509年,隨後的海嘯衝破了城牆,導致超過10,000人死亡。1999年震中位於伊茲密特的地震導致18,000人死亡,其中1,000人居住於伊斯坦堡的郊區。伊斯坦堡民眾對於未來更為嚴重的地震表示擔憂,而為了滿足伊斯坦堡迅速增長的人口需求而建造的建築可能無法抵禦這樣的災難[81]。地震學家稱2030年伊斯坦堡發生7.6級地震的可能性超過百分之60[82][83]。

Remove ads

伊斯坦堡位於氣候過渡區域,根據柯本-蓋格氣候分類法,其氣候為地中海式氣候、副熱帶濕潤氣候和海洋性氣候的混合。由於夏季降水根據地區不同為20至65公釐(1至3英寸),由此該城無法被直接劃分為地中海式氣候或副熱帶濕潤氣候[84][85][86]。伊斯坦堡的面積、地形、濱海位置以及北部和南部的不同水體使其具有微氣候。由於黑海的濕潤空氣和高植被覆蓋率,該城的北半部和博斯普魯斯海岸具有海洋性氣候和副熱帶濕潤氣候的特徵。位於馬爾馬拉海一側城區南邊人口居住區的氣候則較為溫暖、乾燥,受濕度影響較小[87]。北部的年降水(巴切科伊;1166.6毫米)有時能夠達到南部馬爾馬拉海岸(佛羅雅;635.0毫米)的兩倍[88]。南北海岸的年平均氣溫亦存在顯著差距(巴切科伊為12.8 °C(55.0 °F);卡爾塔爾為15.03 °C(59.05 °F))[89]。遠離海岸的該省其他地區則受到大陸的影響,日夜和冬夏溫差更為顯著。冬季,該省一些區域平均氣溫夜間可低至或低於冰點。

伊斯坦堡一些地區氣候的最顯著特點是其高濕度,早間多數可達80%[90]。由於這一狀況,大霧時常出現,不過在城區北部和距離市中心較遠的地區更為頻繁[87]。在秋季和冬季高濕度往往持續至下午,由此產生的大霧時常阻礙這一區域(包括海峽)的交通[91][92][93]。在夏季,這般狀況往常在中午前即停止,但高濕度仍然持續並使夏季高溫狀況變得更加糟糕[90][94]。夏季的最高均溫接近29 °C(84 °F),降雨並不尋常,六月至八月間一般只有十五日有顯著降水[95]。雖然如此,夏季仍舊是大暴雨的最高發季節[96]。

伊斯坦堡的冬季比多數地中海盆地的城市要寒冷,最低均溫達3—4 °C(37—39 °F)[95]。來自黑海的大湖效應較為尋常,但難以預測,有時可嚴重至如大霧一般影響城市交通[97]。春季和秋季較溫和,但時常濕潤且多變,來自西北的冷風和南部的熱風(有時在同一日內)易導致氣溫波動[94][98]。就全年來看,伊斯坦堡年均有130日有顯著降水,總額達到810公釐(31.9英寸)[95][99]。本市的歷史最高和最低氣溫分別為40.5 °C(105 °F)和−16.1 °C(3 °F),最高單日降水量為227公釐(8.9英寸),而最高降雪量則為80公分(31英寸)[100][101]。

Remove ads

市貌

法蒂赫區位於前熱那亞共和國堡壘加拉塔對岸,相當於鄂圖曼帝國征服前的君士坦丁堡全城。這些熱那亞防禦工事多數於19世紀被拆除,以使城區範圍能夠向北擴張,如今僅存加拉達石塔[105]。加拉塔現為貝伊奧盧區的一部分,該區為伊斯坦堡的商業和娛樂中心,包括以塔克西姆廣場[106]。

多爾瑪巴切宮為鄂圖曼帝國後期的行政中心,座落於貝伊奧盧北邊的貝西克塔什區,正對面為土耳其最古老的足球俱樂部的主場——貝西克塔斯伊諾努體育場[107]。前奧塔科伊村位於貝西克塔什區,濱臨博斯普魯斯海峽,靠近第一博斯普魯斯大橋,奧塔科伊清真寺因此得名。海峽兩岸為諸多豪華海濱別墅(土耳其語:yalı),最初為19世紀貴族和精英人士建造,作為其夏季居所[108]。再往內陸,在城區的內環路之外是伊斯坦堡的經濟中心,萊萬特和馬斯拉克區[109]。

在鄂圖曼帝國時期,烏斯庫達和卡德柯伊仍位於伊斯坦堡城區之外,為市郊地區,多為海濱別墅和花園。然而在20世紀下半葉,伊斯坦堡的亞洲部分經歷了大規模的城市化發展;這一區域發展較晚,由此與其他城區相比,基礎設施更好,都市計畫更為整齊[3]。海峽的亞洲一側多為歐洲部分的市郊地區,人口占全市三分之一,但卻只貢獻全市四分之一的就業[3]。由於伊斯坦堡在20世紀經歷了指數級的增長,該城的房屋有顯著的一部分為「速建房」(土耳其語:gecekondu,意為「一夜建成」),即非法建造的居所[110]。如今,這些區域逐漸開始被拆除,取而代之的是現代的大眾住房工程[111]。此外,大規模的紳士化和市區重建正在進行中[112],例如於塔拉巴西區[113];但一些此類的工程卻受到了批評,例如於蘇魯庫勒區[114]。土耳其政府同時還試圖將城區向伊斯坦堡歐洲部分臨近黑海區域擴展,正在建設第三座機場並計劃於2018年10月29日投用[115]。新城區將包括四個不同的定居點,各有其功能,有150萬人將於此居住[116]。

和許多其他大城市不同,伊斯坦堡沒有一個首要的城市公園,但其仍有一定數量的都市綠化區。居爾哈尼公園和耶爾德茲公園原先分別位於托卡比皇宮和耶爾德茲宮中,但在土耳其共和國建立初期被重新定位為大眾公園[117]。費提帕夏公園位於安納托力亞一側博斯普魯斯大橋邊的山腰,正對耶爾德茲宮。歐洲一側則有埃米爾安公園,靠近法蒂蘇丹赫穆罕默德大橋,原先為鄂圖曼帝國領袖的私人園林,占地面積47公頃(120英畝),以其種類眾多的植物和2005年開始舉辦的鬱金香節而聞名[118]。貝爾格勒森林位於城區北端,占地面積5,500公頃(14,000英畝),在夏季頗受伊斯坦堡市民歡迎。該森林原先為市區提供水源,東羅馬和鄂圖曼時期的水庫遺址如今仍舊可見[119][120]。

Remove ads

伊斯坦堡主要以拜占庭式和鄂圖曼建築而聞名,但其建築亦反映了曾統治該城市的其他民族及帝國的特色。熱那亞和羅馬建築的痕跡同鄂圖曼建築一般在城中可見。源自希臘古典時期的建築已完全絕跡,但古羅馬建築卻得到了較好的保留。狄奧多西一世時期的狄奧多西方尖碑原先位於君士坦丁堡競技場,今日在蘇丹艾哈邁德廣場仍然可見,而於西元4世紀末建造的瓦倫斯水道橋則有較為完整的一部分位於法蒂赫區西端[122]。君士坦丁紀念柱於西元330年為紀念新都落成而建造,至今仍位於競技場附近[122]。

早期拜占庭式建築繼承了羅馬古典時期穹頂和拱門的模式,但對這些元素進行了進一步的完善,在聖謝爾蓋和巴克斯教堂上得到了體現。伊斯坦堡現存最古老的東羅馬教堂為454年建成的斯圖狄奧斯修道院(後改造為伊姆拉赫爾清真寺,現為廢墟)[123]。1261年收復君士坦丁堡之後,東羅馬帝國擴建了兩座最為重要的教堂(至今尚存)──科拉教堂和帕瑪卡里斯托斯教堂。雖然如此,拜占庭建築的頂峰,伊斯坦堡最具象徵性的建築之一,仍然要屬聖索菲亞大教堂,其穹頂直徑達31公尺(102英尺),在數世紀內為全世界最大的教堂,後來被改建為清真寺,現今為博物館[48]。2020年,土耳其時任總統埃爾多安宣布把聖索菲亞教堂重新改為清真寺。

伊斯坦堡現存最為古老的鄂圖曼建築為安納托力亞堡壘和如梅利堡壘,在圍城期間極大幫助了鄂圖曼帝國[124]。在此後四個世紀內,鄂圖曼帝國繼續修建巍峨的清真寺和華麗的宮殿,創造了令人印象深刻的伊斯坦堡天際線。其中最大的宮殿為托卡比皇宮,囊括了一系列的建築風格,包括帝國後宮內的巴洛克風格及恩德倫圖書館的新古典主義風格[125]。皇家清真寺包括法提赫清真寺、巴耶濟德二世清真寺、塞利姆一世清真寺、蘇萊曼尼耶清真寺、蘇丹艾哈邁德清真寺(藍色清真寺)和新清真寺,全部於16世紀至17世紀鄂圖曼帝國的極盛期建築。此後的幾個世紀,尤其是在坦志麥特改革之後,鄂圖曼建築逐漸為歐式風格所取代[126],例如奴魯奧斯瑪尼耶清真寺。獨立大街附近的區域修建了宏偉的歐洲各國使館以及成排的新古典主義、新文藝復興、新藝術建築,而這些建築也影響了貝伊奧盧的一系列其他建築,例如教堂、商店、劇院以及諸如多爾瑪巴切宮一類的政府建築[127]。

Remove ads

人口

在伊斯坦堡歷史大多數時期,它已躋身為世界上最大的城市。到西元500年,君士坦丁堡(古稱)人口介於40萬人至50萬人,略高於之前的羅馬,成為當時世界上最大的城市,[128]這一世界上聚居人數最多的區域的記錄於13世紀被打破。在第四次十字軍東征中君士坦丁堡受到劫掠和破壞,此後人口開始減少。米海爾八世於1261年取得君士坦丁堡重建東羅馬帝國時,其人口由8世紀時的50萬下降至此時的3萬5千,統治時期結束時回升至7萬。1453年,鄂圖曼帝國土耳其人佔領這座城市時,大約有50,000人[129]。自19世紀起它成為了歐洲的最大城市,超過了倫敦。[130]

在1980年到2005年的25年中,伊斯坦堡的人口已經增長了超過三倍。伊斯坦堡的人口中,大約有70%居住在歐洲部分,30%住在亞洲部分。由於土耳其東南部的高失業率,該地區的許多人遷移到伊斯坦堡,在郊區安頓下來。抵達伊斯坦堡的移民主要來自安納托力亞東部,期望改善生活條件和就業,通常小有成功。這導致每年在城市郊區形成新的非法建造的木屋區(gecekondu),後來發展成為街區,並融入這座大都市中。

土耳其統計局估計在2013年12月31日,伊斯坦堡人口為14,160,467人,集聚了土耳其18.5%的人口,為土耳其最大城市[2]。該市平均每年的人口增長率是3.45%,主要是由於人們從周邊農村地區的湧入。伊斯坦堡的人口密度為每平方公里2,593人,遠遠超過了土耳其的人口密度(每平方公里81人)[131]。

在中世紀早期,伊斯坦堡是世界上最大的城市,在其大部分歷史中,都是世界上最大、最重要的城市之一(除了東羅馬帝國崩潰、鄂圖曼帝國之前的時期)。自古以來,其地緣政治重要性,吸引了來自歐洲,亞洲和非洲的各個民族群體。縱觀其歷史,希臘民族和土耳其民族吸收了歷史上的這些民族群體。

伊斯坦堡的城市景觀,是由許多宗教團體所共同塑造。最大的宗教團體是伊斯蘭教。宗教少數群體包括希臘東正教徒、亞美尼亞正教徒、馬龍派天主教徒和塞法迪猶太人。根據2000年人口普查,伊斯坦堡共有2,691座開放的清真寺、123座開放的教堂和 26座開放的猶太會堂,以及109個穆斯林墓地和57個非穆斯林公墓。有些區過去曾經擁有數量可觀的這些民族,例如庫姆卡普區有相當多的亞美尼亞人;巴拉特區有相當多的猶太人;芬內爾區有相當多的希臘人;尼桑塔希區和貝伊奧盧區的一些街區擁有數量可觀的黎巴嫩基督徒。但是目前只有極少數人還留在這些區,因為不是移民國外就是移居到其他區。在有些區,例如在庫茲袞庫克,一座亞美尼亞教堂與一座猶太會堂相鄰,在路的另一邊是一座希臘東正教教堂,旁邊是一座清真寺。

穆斯林是目前伊斯坦堡最大的宗教團體。其中,遜尼派是人口最多的教派,但是也有許多當地的穆斯林屬於阿列維派。2007年,在伊斯坦堡有2,944座開放的清真寺[132]。

自1517年起,伊斯坦堡成為伊斯蘭哈里發的駐地,直到1924年,哈里發的頭銜被廢除,其權力移交給土耳其國會。1925年9月2日,哈納卡和塔里卡被取締,因為他們的活動被視為與土耳其共和國的政教分離和世俗教育制度不相容。此後,大部分蘇非主義和伊斯蘭其他形式的神秘主義派別的活動改為秘密進行,其中一些教派仍然擁有眾多的追隨者。為了避免仍然有效的這些禁令,這些組織使用「文化協會」的名稱。

自西元4世紀起,該市就是希臘正教會的精神領袖君士坦丁堡普世牧首的駐地。目前的駐地為芬內爾區的聖喬治主教座堂。土耳其正教會和亞美尼亞使徒教會,各有一位宗主教駐在伊斯坦堡。在保加利亞正教會的自主地位得到其他東正教教會的承認以前,其總部也設在伊斯坦堡。土耳其大拉比也駐在伊斯坦堡。許多地方反映進入伊斯坦堡的不同團體,主要的有阿爾巴尼亞村(Arnavutköy)、波蘭村(Polonezköy)和新波士尼亞(Yenibosna)。

住在伊斯坦堡的基督徒,主要是希臘人和亞美尼亞人,已經發生了重大變化。在鄂圖曼帝國崩潰過程中,這些非穆斯林的少數民族被土耳其人驅逐,民族宗教關係緊張開始於19世紀20年代,持續了一個世紀,在1912年到1922年的十年間(巴爾幹戰爭、第一次世界大戰和土耳其獨立戰爭)達到頂峰。此後,伊斯坦堡的基督徒人口從1914年的45萬下降至1927年的24萬[133]。今天,大部分留在土耳其的希臘人和亞美尼亞人等少數民族都居住在伊斯坦堡附近。今天在伊斯坦堡的土著亞美尼亞人數量約為45,000人[134](不包括1991年以後從亞美尼亞來到土耳其的近4萬勞工,大多在伊斯坦堡);[135]而希臘人從1924年的15萬人[136],下降到目前的僅有大約4000人[134]。目前有6萬伊斯坦堡希臘人居住在希臘,但繼續保留其土耳其國籍[134]。

塞法迪猶太人已生活在這座城市超過500年。1492年,安達魯西亞的摩爾人王國滅亡後,西班牙宗教裁判所迫使他們改信基督教,於是他們逃離伊比利半島。鄂圖曼帝國蘇丹巴耶濟德二世(1481年至1512年)派遣凱末爾·雷斯率領一支龐大的艦隊前往西班牙,解救塞法迪猶太人。20多萬猶太人逃往丹吉爾、阿爾及爾、熱那亞和馬賽,後來去薩洛尼卡,最後到伊斯坦堡。蘇丹批准93,000名西班牙猶太人前往鄂圖曼帝國避難。另一大批塞法迪猶太人來自西班牙控制的義大利南部。加拉塔的義大利猶太會堂(İtalyan Sinagogu)的成員主要是義大利猶太人的後代,伊斯坦堡目前還有2萬多名塞法迪猶太人。伊斯坦堡大約有20個猶太會堂,其中最重要的是1951年成立的和平谷猶太會堂,位於貝伊奧盧區。

Remove ads

交通

政治

在政治上,伊斯坦堡被視為土耳其最重要的行政區。正義與發展黨及其前身政黨在1994年至2019年執政,埃爾多安在1994年首次當選市長。

2019年土耳其地方選舉,正義與發展黨的市長候選人、前總理比納利·耶爾德勒姆被反對黨候選人埃克雷姆·伊馬姆奧盧以微弱優勢擊敗。伊馬姆奧盧以48.77%得票率贏得了選票,而耶爾德勒姆的得票率為48.61%,但由於正義與發展黨聲稱選舉舞弊,選舉被最高選舉委員會有爭議地取消。在重新投票中,伊馬姆奧盧獲得了總票數的54.22%,並擴大了領先幅度。

在行政上,伊斯坦堡分為39個區,比土耳其的任何其他省都多。伊斯坦堡省向土耳其大國民議會派出98名議員,共有600個席位。為了議會選舉,伊斯坦堡分為三個選區;歐洲方面兩名,亞洲方面一名,分別選出28名、35名和35名國會議員。

經濟

伊斯坦堡除了是土耳其最大城市和前首都之外,還一直是土耳其經濟生活的中心,因為它地處國際陸上和海上貿易路線的交界位置。伊斯坦堡也是土耳其最大的工業中心。它雇用土耳其大約20%的工業勞動者,貢獻土耳其38%的工業區。伊斯坦堡和周邊省份生產棉花、水果、橄欖油、絲綢和菸草。食品加工、紡織品生產、石油產品、橡膠、金屬製品、皮革、化工、醫藥、電子、玻璃、機械、汽車、運輸車輛、紙及紙製品以及酒類飲品是本城裡的主要工業產品。根據《福布斯》雜誌,2008年3月,伊斯坦堡共有35名億萬富翁,居世界第四位[137]。

伊斯坦堡證券交易所(ISE)是土耳其唯一的證券市場[138],1866年成立時名為鄂圖曼證券交易所( Dersaadet Tahvilat Borsası ),在1986年初改組為目前的結構。在19世紀和20世紀初,加拉塔的銀行街曾是鄂圖曼帝國的金融中心,鄂圖曼中央銀行(1856年成立)[139]和鄂圖曼證券交易所(1866年)的總部都位於這裡[140]。銀行街仍然是伊斯坦堡的主要金融區,直到20世紀90年代,大多數土耳其銀行開始將他們的總部遷往現代中央商務區Levent和Maslak[140]。1995年,伊斯坦堡證券交易所遷往位於İstinye區的大廈內[141]。

今天,該市擁有土耳其55%的貿易額和45%的批發貿易,國民生產總值占該國的21.2%。伊斯坦堡貢獻土耳其40%的稅收。2005年,伊斯坦堡市的國內生產毛額為一千三百三十億美元[142]。2005年在伊斯坦堡的公司出口總值為四百一十三億九千七百萬美元,進口值為 六百九十八億八千三百萬美元;分別占土耳其的56.6%和60.2%[143]。

伊斯坦堡是土耳其最重要的旅遊景點之一。該市有成千上萬的酒店和其他旅遊導向的產業,服務於度假者和來訪的專業人士。2006年,共有23,148,669名遊客到訪土耳其,其中大部分人是通過伊斯坦堡和安塔利亞的機場和海港進入土耳其[144]。通過伊斯坦堡的阿塔圖爾克國際機場和薩比哈·格克琴國際機場進入土耳其的遊客總數達到5,346,658人,比起2005年的4,849,353人又有上升[145]。伊斯坦堡也是世界上主要的會議目的地之一,是世界頭號的國際組織一個越來越受歡迎的選擇[146]。

文化

伊斯坦堡有450座清真寺,伊斯蘭教的諺語說「《古蘭經》誕生在麥加,讀者在埃及,珍藏在伊斯坦堡。」

一些主要的文化古蹟:

伊斯坦堡在社會,文化和商業活動方面正在變得日益豐富多彩。世界著名的流行歌星充滿了體育場館,歌劇、芭蕾舞和戲劇活動終年不斷。在節日期間,世界著名的交響樂團,合唱團演奏會,音樂會和爵士樂的傳奇人物,經常來此表演。伊斯坦堡國際電影節是歐洲最重要的電影節之一[147]。伊斯坦堡雙年展是另一項藝術盛事。

伊斯坦堡每年舉辦音樂和歌劇節。它們是1930年代初土耳其政府引進弦樂和歌劇的教學和表演的政策的產物。該政策應用於在其祖國德國處於危險中的著名音樂理論家,演奏家,作曲家,其中包括保羅·欣德米特、卡爾·艾伯特等人。

伊斯坦堡現代藝術博物館經常舉辦著名的土耳其和外國藝術家的展覽,擁有令人印象深刻的現代藝術收藏品。佩拉博物館和薩基普·薩班哲博物館舉辦世界著名藝術家的展覽,是該市最重要的私人博物館。Doğançay博物館是土耳其的第一個當代藝術博物館,幾乎完全致力於其創始人Burhan Doğançay的作品。位於金角灣的拉赫米·考契博物館是一個工業博物館,展出19世紀和20世紀初古老的工業設備,如汽車、船隻、潛艇、飛機和其他類似的過去時代的老式機器。

- 伊斯坦堡考古博物館於1881年成立,毗鄰托卡比皇宮,是世界上最大的同類博物館之一。該博物館包括100多萬件來自地中海盆地、巴爾幹,中東,北非和中亞的考古文物。大皇宮鑲嵌畫博物館展出羅馬帝國晚期和東羅馬帝國早期的鑲嵌畫,以及君士坦丁堡大皇宮的牆壁裝飾。附近的土耳其和伊斯蘭藝術博物館展出大量來自各種伊斯蘭文明的物品。Sadberk Hanım博物館展出從最早的安納托力亞文明直到鄂圖曼帝國的各種文物[148]。

有時,在11月,耶爾德茲宮的軍械庫廳(Silahhane)舉辦「伊斯坦堡古董展」,匯集了來自東方和西方的罕見展品[149]。希什利區的多層的Mecidiyeköy古董市場(Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı)是該市最大的古董市場[150],而貝伊奧盧區的Çukurcuma街區,沿街有成排的古董商店。大巴扎由蘇丹穆罕默德二世下令,興建於1455年至1461年,擁有許多古玩店,以及銷售珠寶,地毯和其他藝術品和手工業品的商店。歷史和稀有書籍在巴耶濟德廣場附近的Sahaflar Çarşısı出售,這是世界上最古老的圖書市場之一,自從羅馬後期,東羅馬和鄂圖曼時期以來,一直連續在同一地點經營。

現場表演和音樂會,在多處地點舉行,其中包括一些歷史古蹟,例如神聖和平教堂、如梅利堡壘、耶迪庫勒堡壘、托卡比皇宮的庭院和古爾哈尼公園;以及阿塔圖爾克文化中心、傑瑪勒·惹西特·瑞音樂廳,以及其他露天與現代劇場。

土耳其自古以來很盛行泡澡文化,特殊的沐浴文化已經是土耳其傳統的重要一環,通常男女可共浴,不過保守的土耳其東部也有部分宗教氣氛濃厚的區域有明文規定男女需分開浴室

以下為傳統土耳其浴 (土耳其語:Türk banyosu)的步驟:

1.脫衣服(soyunmak)(土耳其的浴室規定得裸浴,不得著泳衣亦不得攜帶毛巾)

2.巴耶多姆(Baryaz Doğum) : 土耳其當地的葉子,巴耶多姆是用葉子敷皮膚的意思

3.卡宋圖克里斯(Kasong tukulesi) : 用特殊藥草調製的天然浴,土耳其人非常注重養生

4.西波登(Synbourdon) : 入浴的動作

5.茲列伊德(Zilieyide) : 將巴耶多姆葉浸入浴池的動作

6.贊默別勒(Zammer Biele) : 將葉子揉碎並均勻散入浴池,增添香氣

7.阿默耶 伊斯塔爾加(Ameje Istarga) : 泡完澡的蒸氣過程,十五分鐘左右

8.亞頓 迪魯基科(Eton derukikur) : 擦上土耳其特調的精油並穿上衣服

公共設施

伊斯坦堡的第一個供水系統可以追溯到該市的早期歷史,當時渡槽(如瓦倫斯渡槽)將水存入該市的眾多蓄水池中。在蘇萊曼大帝的授意下,建造了克爾克切什梅供水網絡;到1563年,該網絡每天為158個站點提供4,200立方米(150,000立方英尺)的水。在後來的幾年裡,為了應對日益增長的公眾需求,來自各種泉水的水通過供應線被引導到公共噴泉,如艾哈邁德三世噴泉。今天,伊斯坦堡擁有由伊斯坦堡供水和污水管理局(İstanbulSuveKanalizasyonİdaresi,İSKİ)管理的氯化和過濾供水系統和污水處理系統。

Silahtarağa發電站,現在是SantralIstanbul藝術博物館,是1914年至1952年間伊斯坦堡的唯一電力來源。

Silahtarağa發電站是金角灣沿岸的一座燃煤發電廠,從1914年第一間機房完工到1952年,它是伊斯坦堡唯一的電力來源。土耳其共和國成立後,該工廠進行了翻修,以適應城市不斷增長的需求;其容量從1923年的23兆瓦增加到1956年的120兆瓦的峰值。容量下降,直到發電站達到其經濟壽命並於1983年關閉。國營的土耳其電力局(TEK)在1970年至1984年成立期間曾短暫壟斷電力的生產和分配,但現在是該機構——因為土耳其電力傳輸公司(TEAŞ)和土耳其配電公司(TEDAŞ)—與私營電力公司競爭。

鄂圖曼郵電部成立於1840年,第一個郵局——帝國郵局在耶尼清真寺的院子附近開設。到1876年,伊斯坦堡和鄂圖曼帝國以外地區之間的第一個國際郵件網絡已經建立。蘇丹阿卜杜勒梅西德一世於1847年向塞繆爾·莫爾斯頒發了他的第一個官方電報榮譽,第一條電報線路的建設——伊斯坦堡和愛第尼之間——及時完成,宣布1856年克里米亞戰爭結束。

1881年,伊斯坦堡開始出現一個新興的電話系統,1909年第一台人工電話交換機在伊斯坦堡投入使用後,郵電部成為郵政、電報和電話部。GSM蜂窩網絡於1994年抵達土耳其,伊斯坦堡是首批接受該服務的城市之一。今天,移動和固定電話服務由私營公司提供,在1995年從郵政、電報和電話部分離出來的土耳其電信於2005年私有化之後。郵政服務仍然在現在的郵政和電報組織(保留首字母縮寫詞PTT)的職權範圍內。

2000年,伊斯坦堡有137家醫院,其中100家是私立的。土耳其公民有權在該國的國營醫院享受有補貼的醫療保健。由於公立醫院往往人滿為患或以其他方式運行緩慢,私立醫院更適合那些負擔得起的人。在過去十年中,他們的患病率顯著增加,因為在2005年至2009年期間,使用私立醫院的門診患者比例從6%增加到23%。其中許多私立醫院以及一些公立醫院,配備高科技設備,包括MRI機器,或與醫學研究中心相關聯。土耳其獲得美國聯合委員會認可的醫院比世界上任何其他國家都多,其中大部分集中在其大城市。高質量的醫療保健,尤其是在私立醫院,促成了近期土耳其醫療旅遊的激增(2007年至2008年間增長了40%)。雷射眼科手術在醫療遊客中尤為常見,因為土耳其以專門從事該手術而聞名。

友好城市

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads