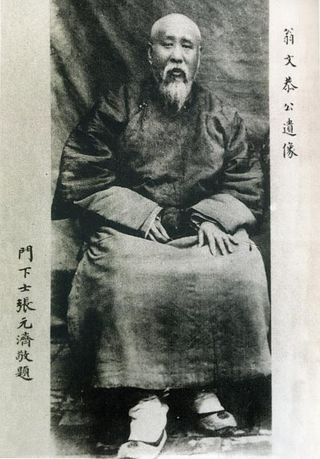

翁同龢

晚清政治人物,帝师 来自维基百科,自由的百科全书

翁同龢[a](1830年5月19日—1904年7月4日),字叔平,號松禪,晚號瓶庵居士、人稱翁帝師、翁師傅,江蘇常熟人,清末大臣、書法家、狀元。官至戶部、工部尚書、軍機大臣兼總理各國事務衙門大臣。是同治帝和光緒帝的兩代帝師。

生平

翁同龢幼年時的國學教育係由其母親與姐姐教導完成。道光二十九年(1849年)參加科舉得恩貢,咸豐二年(1852)壬子順天鄉試中舉,咸豐六年(1856年)中狀元,授翰林院修撰,曾任陝西學政,因病回京[1]。同治十二年(1873年)十月「楊乃武與小白菜」一案,是翁同龢發現諸多疑竇,同治帝下令重審此案,其中涉及「兩湖派」與「江浙派」的權力鬥爭。

光緒元年(1875年),翁同龢署刑部右侍郎。次年四月,慈禧太后命教授光緒帝讀書。不久,遷戶部侍郎,充經筵講官,晉都察院左都御史。歷任刑部、工部尚書。光緒五年十一月,崇厚擅自與俄國簽訂通商十八條,六年八月十八日,翁同龢等人在養心殿面對兩宮皇太后,翁認為伊犁可以割走,但十八條不能應允,特別是在西安、漢中設立通商口岸以及在松花江上行船等兩條不可許。光緒八年(1882年),充任軍機大臣。光緒十年(1884年)中法戰爭中,主張進兵結合談判,不可一味依仗劉永福之黑旗軍。不久,罷直軍機。歷加太子太保,賜雙眼花翎、紫韁[2]。

翁同龢因曾國藩及李鴻章曾經檢舉其兄,因而終身與李鴻章有私怨[3]。翁同龢對於慈安太后與慈禧太后推行的洋務運動頗為排斥,對於該運動也有所批評,並影響往後光緒帝親政後的舉措。任戶部尚書期間,處處以反腐等各理由刁難北洋水師,光緒十七年,暫停南北兩洋購買洋槍、炮彈、機器事兩年[4]。當時有一副譏諷對聯描寫二人無能:「宰相合肥天下瘦,司農常熟世間荒。」上聯「合肥」指安徽合肥的李鴻章,下聯「常熟」即江蘇常熟的翁同龢。李翁二人的恩怨間接導致日後中日甲午戰爭北洋艦隊的失利。

光緒二十年(1894年),翁同龢再任軍機大臣,深得光緒帝信任。在甲午戰爭中,堅決主戰。次年,清軍戰敗,中日和議期間,翁同龢與李鴻藻極力反對割地,指出:「寧增賠款,必不可割地。」又聯合俄、英、德三國謀阻割地,最終情勢無法挽回。次年,兼任總理各國事務大臣。光緒二十三年(1897年),以戶部尚書協辦大學士[5]。

光緒二十四年,戊戌變法開始後,6月15日,翁同龢突然遭光緒帝將其開缺回籍。傳統說法認為翁支持維新變法,推薦康有為,擬定並頒發了戊戌變法的綱領性文件《明定國是詔》,故遭到慈禧太后以光緒皇帝之名加以罷黜;另外一個說法,則是甲午戰爭之所以失敗,在於翁同龢對於北洋艦隊的武器更新百般刁難所致,有次恭親王奕訢病重,慈禧太后與光緒皇帝前往探望,光緒皇帝曾詢問恭親王奕訢翁同龢是否值得重用,恭親王奕訢對光緒帝表達反對意見,最後光緒皇帝在與慈禧討論後決定忍痛罷黜翁同龢。戊戌政變後又遭嚴厲斥責,將其罷職,永不敘用,交地方官嚴加管束。翁先到侄子江西巡撫翁曾桂署中暫住,然後回常熟故鄉。光緒三十年(1904年)病逝於故鄉[6]。死後康有為譽之為「中國維新第一導師」[7]。

然而,根據雷家聖《力挽狂瀾:戊戌政變新探》一書指出:梁啟超《戊戌政變記》說道:「那拉氏(慈禧太后)忽將出一硃諭,強令皇上宣布。…皇上見此詔,戰栗變色,無可如何。此硃諭實那拉氏與榮祿最毒之計,聞係出於榮祿私人李盛鐸所擬云。翁同龢一去,皇上之股肱頓失,然後可以為所欲為也。」可見罷黜翁同龢的詔書,為「榮祿私人」李盛鐸所草擬。但是康有為在《自編年譜》卻記載翁同龢被罷前夕,康有為「為御史李盛鐸草譯書、遊歷及明賞罰、辨新舊摺,李上之。」可見康有為替李盛鐸草擬之「明賞罰、辨新舊」的奏摺,即是彈劾翁同龢的奏摺,將翁同龢視為「舊」而加之以「罰」。變法派領袖康有為竟然幫「榮祿私人」李盛鐸草擬奏摺,豈非怪事?因此,李盛鐸不但非「榮祿私人」,而且可能是在康有為的授意與擬稿之下,上書彈劾翁同龢。翁同龢的被罷,不是「那拉氏與榮祿最毒之計」,而是康有為「除舊佈新」的結果[8]。

宣統元年(1909年),翁同龢獲得官方「平反」,追復官銜,並追加諡號為文恭。著作有《瓶廬詩稿》、《翁文恭公日記》、《翁文恭公軍機處日記》等[9]。

改革主張

在長達二十年交往中,其帝師身分對皇帝的政治思想產生深遠影響,在1889年光緒親政時,翁即向皇帝呈上馮桂芬的《校邠盧抗議》,主張穩重務實的改革,強調西學的重要,不過其本身十分重視儒學的根本價值,在甲午戰爭後極力將和談責任推搪予李鴻章以免接觸外交事務可見一斑[10]。時人稱之「為人好延攬而必求其為用,廣結納而不能容異己」[11]。

家族

祖父翁咸封。祖母王氏(王用俊之女)。

父翁心存為道光進士,咸豐、同治兩朝大學士,早年任上書房總師傅,是咸豐帝、恭親王奕訢、惠郡王綿愉的師傅,晚年入值弘德殿,授讀同治帝。母許氏(許夔之女、許樹功之孫女)。

長兄翁同書,道光進士,官至安徽巡撫,遭李鴻章彈劾遣戍。另有兄弟翁音保、翁同爵、翁壽珠、翁端恩。

妻湯松(浙江蕭山湯修之女,湯金釗之孫女)。妾陸氏。子翁曾翰(由翁同爵過繼給翁同龢)。孫翁安孫,妻惲氏(惲祖貽之女,惲毓齡之妹)、侄孫翁斌孫。

師友

家庭畫師同鄉彭汝球,亦彭叔才,畫風學戴熙,邑諸生,翁氏彩衣堂之西席。《翁同龢日記》、《翁斌孫日記》有彭季良(彭汝璡)、彭叔才(彭汝球)兄弟記載。

書法

翁同龢書法,早年學董、米,中年以後學顏魯公雄[12],又師從時人錢灃[13],縱橫跌宕,為世所重。清徐珂《清稗類鈔》謂:「叔平相國書法不拘一格,為乾嘉以後一人……晚年造詣實遠出覃溪(翁方綱)、南園(錢灃)之上。論國朝書家,劉石庵(劉墉)外,當無其匹,非過論也。光緒戊戌以後,靜居禪悅,無意求工,而超逸更甚。」譚鍾麟更推崇為:「本朝諸名家,直突平原(顏真卿)之上,與宋四家馳騁者,南園(錢灃)、道州(何紹基)、常熟(翁同龢)而已。」

故居與紀念館

翁氏故居今位於江蘇省常熟市城內翁家巷2號。翁同龢從8歲到20歲期間居住在此。古宅為保存完好的大型官宦宅第,坐北朝南,占地約4620平方米,今存大小房屋90餘間。第三進正廳額綵衣堂為明代遺構,畫梁雕棟,氣勢宏偉。道光十三年(1833年)翁心存從仲氏處購得,作為奉養母親之所。「彩衣堂」寓「彩衣娛親」之意。翁同龢玄孫、美籍華人翁興慶將翁氏故居捐獻給國家,1991年闢為翁同龢紀念館,1996年為全國重點文物保護單位[14]。

虞山西麓鵓鴿峰下有瓶隱廬紀念館,瓶影廬系翁同龢晚年失勢後居住直至去世之所,位於常熟虞山西麓鵓鴿峰下謝家浜的尚湖之濱,「登樓攬翠,開軒面湖,具有山林勝致」[15]。「瓶影廬」取「守口如瓶」之意[16]。

評價

翁同龢在光緒帝主導的戊戌變法中扮演重要的角色,也是影響光緒帝一生的人,時常被稱為帝黨人物。在光緒帝親政期間,影響光緒帝許多政策,也得罪了不少洋務派的官員。然而翁同龢並非對變革有熱忱的人,對慈安、慈禧兩宮太后所推行的洋務運動有所批評,並常以此告誡光緒帝,使他深信不疑。

注釋

延伸閱讀

參考資料

相關書籍

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.