广西西林教案

来自维基百科,自由的百科全书

广西西林教案亦称西林教案、广西教案、马赖事件或马神甫事件,是一场发生于1856年2月29日,清朝地方政府以奸淫妇女、侵占民田、违背礼教、违反《黄埔条约》越界传教为由,判处于西林县传教的法国天主教传教士马赖及其他天主教信徒死刑,继而引发的外交事件。事后法兰西第二帝国以此为由,与大英帝国组建联军前往军事报复,史称第二次鸦片战争。最后,清政府与法英双方正式签订《天津条约》,广西西林教案始告落幕。[1][2]

背景

十九世纪中叶以来,欧美基督宗教各派开始于中国的传播,意图使基督教堂遍起于中华大地,中国人对外国文化抗拒甚深,甚至演变为“仇洋反教”。除了传教,西方教会也开设学校、医院、孤儿院等。然而这些慈善事业不但未能改善西教与大多数中国民众的关系,更往往引起反西教的教案。[3]

外国传教士依赖政府的武力在陌生地保护,各国政府则借教案谋取权益,由于传教与西方殖民者的政治经济利益高度统一,基督教在华传播于是带有侵略性,使传教超越了宗教范畴,这也引发一些西方人良心不安,比如1848年,泰噶哔神父(Joseph Gabet)出版《中国教会一览》,其中写道:

教会变成了外国机构,是敌人侵略应用的手段。教友在殖民主义压迫下成为不知目的的秘密组织分子。[4]

1844年10月法兰西王国奥尔良王朝与清政府签订了《黄埔条约》,第二十二款规定,外国传教士活动的区域,只限于五口通商口岸,严禁进入内地传教,在五口通商口岸如有中国人毁坏法国教堂、坟地,地方官要照例严惩,这是允许外国人在华传教最初的法律根据。同时第二十三款规定,若清廷捉了外国人,要协同法国领事馆审查,不得私自审讯及虐待。1846年道光帝颁布上谕,不但准免查禁天主教,还允许中国人信教,同意发还以前没收的天主堂,但并未改变天主教传教的区域限制,仍然禁止外国人进入中国内地。[2][4]之后的1847、1848年,均有传教士潜入内地传教被抓并逐出,甚至到《天津条约》签订后的1859年,清朝皇帝再次下发谕令禁止传教,仍有传教士因私自进入内地传教遇难,直到《北京条约》签订后才彻底解禁。[5][6]

在1850年以前广西一带西方基督教派尚未传入,巴黎外方传教会遂于1846年接下了广东和广西。然而此时广西正逢太平天国运动,朝廷对此十分敏感,这时传教士没有机会进入广西。1852年巴黎外方传教会乘着太平军主力移往长江流域派遣之时,两广教区主教李播(Napoléon Libois,又译作李莫瓦)派遣传教士肋诺(Reniu)非法潜入广西,了解当地社会及宗教活动,据称几个月之后,他便向主教提交了一份切实可行的报告。同年李播主教偷偷派遣马赖神父进入中国宣教,他从香港出发,其在东江遇劫后折回,后再于 1853 年初出发,经由广东、湖南进入贵州,开始在当地学习当地方言,适应中国生活。[7][8]

在中国内地传教时,为了增加传教吸引力,马赖针对山区缺医少药、群众生活困苦的情况,用随身带来的廉价西药如发冷丸(奎宁)、眼药水、止痛片等免费赠与患者,治愈了一些疾病。由于当时山民们信鬼神,家里有人生病,便求仙问卦,如请巫公仙婆,还要送钱送物,负担很重,相比之下,信奉天主教,有病吃药却不用花钱。一些山民就被马赖说服受洗入教。[2]

在贵州的这段时期,马赖结识了两位教徒助手:白小满和曹贵英。白小满为贵州人士,他家境贫苦,入教后得到马赖的赏识,并随马赖到广西传教。曹贵英家境也非常贫寒,并且她的前辈已奉教。她非常聪慧,得到神父的重视,并将她送到贵州兴义府堂去读书学习。她到二十九岁才结婚,且与丈夫家人不和睦,在丈夫死后,她就被兄嫂赶出了家门。从此她便开始积极从事天主教传教活动,马神父赞扬她:“本堂灵牧素云,此人实超越此地。”后来她也跟随马赖神父一起到广西传教。[8]

有资料声称:

马赖神父于广西西林县当地结识了出生于教会世家,十分虔诚的寡妇曹桂英,曹桂英便协助马赖神父的传教工作及教导当地妇女育婴及烹饪,但却被人诬陷为马神父的姘妇。[9]

但与诸多材料中写明遇难者小满、曹桂英为贵州籍人士相悖,且在清廷多年严令禁止传教的前提下,马赖神父又为首个到达当地的传教士,当地不可能存在“教会世家”,至少此一部分情节应为教会杜撰。[2][6]

事件

1853 年 12 月,马赖在白小满、曹桂英、仆人亚老五等人陪同下,装扮成当地彝族人,从贵州兴义马鞍山进入广西隆林,经驮娘江进入西林,随后在西林县城定安镇三十华里外的白家寨、常井屯活动。通过发放药物及利用民族矛盾等手段,马赖成功把刘家屯、常井屯等地变成天主教传教基地。之后,马赖逐渐向县城及周边乡村一带活动。[8][2]

然而,马赖在传教期间没有对西林县当地乃至中国的传统文化给予充分的尊重,他不准教众立牌位、祭祀祖先,严禁教徒与非教徒之间通婚。然而定安的婚姻特点是崇尚婚姻自由,且女子神圣不可侵犯。马赖的这种不尊重当地风俗及儒家的传教方式,久而久之就引起了群众的强烈不满,这就为他在此继续传教埋下了隐患。[8]

马赖还利用种种手段,强占百姓的田地、山林,侵占孤儿寡母的财产。为了扩充势力,马赖还搜罗一批地痞流氓入教,包庇怂恿他们干坏事。[2]也有当地民众口述材料流传马赖的恶劣行径,尽管可能过于妖魔化,但也可看出马赖在当地人的心目中已经是人神共愤:

入教者家里不准安神台和香炉,不烧香,他们三月清明不扫坟,也不祭祖宗,只有九月把祖坟地面的草铲光就算了……神父叫去洗礼多数是妇女,有时也是男的……当洗礼的时候,神父叫被洗礼的人进暗房去,在房间里不准点灯,也不准叫喊,在里面神父教他们念经……有的说女子给神父洗礼完了以后,神父还叫她在教堂里住两三天才给回家。 马神甫来 (西林) 之后,八九岁的小孩不久就有一两个找不见,说是马神甫拿去杀的……马神甫来霸占我们的田产,侮辱妇女,群众很恨他。县官说中国不准他传教,但马神甫还要继续传。[10]

1855年,马赖要求白家寨的一名教徒白三其妻子一定要入教,并且还严厉要求白三拆除家里的祖宗神位。由于遭到家里妻子等亲人的严重反对,白三提出要退教,马赖斥责了白三意志不坚。后来马赖还通过曹贵英欺骗白三的女儿和侄女入教,白三的侄女因在洗礼时受到马赖侮辱含泪自尽,白三就此事将马赖等人告发到西林县衙。正当马赖准备前往省城桂林时,被中国官方发现被捕,当时的县令黄德明由于长期接受马赖的贿赂,又考虑到黄埔条约中约定内容,也慑于西方武力,不对其作任何处罚就将其遣回香港,但他当年 12 月 25 日(咸丰五年十一月十七日)又就返回了西林。[8][7]

白三得知马赖返回后,再次上报西林县衙,此时知县已变为张鸣凤。其于咸丰六年正月二十日(1856 年 2 月 25 日)以越界传教为由,拘捕马赖及其他 2 6位(有 14、24、26 人等不同说法)教徒)[8],并查封教堂,没收教堂用品、法器、神父、修女服饰、中法文体经书等近 400 件,指称马赖传播邪教,意图谋反。马赖等人被逮捕后,张鸣凤原打算秘密讯问录口供后,驱逐出境,但白三等人听闻后又联名在定安街贴“白头贴”,把马赖的罪恶公布于众,逼迫张鸣凤公开审理这起事件。各方民众听闻后汇集衙前,一些曾受马赖侮辱的妇女,以及入教后被逼捣毁祖宗神台的教民们开始纷纷控诉马赖。[2]

不同于前任知县黄德明,张鸣凤对中国儒家封建文化非常的热爱与维护,他推崇孝节,是一个明理明义、性格刚毅的中国传统文人。也因此,他对于马赖的行为非常厌恶,于是决定打算通过审讯,严加训斥,并依律惩处马赖等人。[8]

2 月 26 日,西林县衙开庭审讯马赖等人,群众汇集衙门旁听,整个庭审连续进行了三天。许多群众到庭控诉马赖,但马赖拒不承认罪行。他态度傲慢,无视大清律例大闹公堂,对自己的罪状避而不谈,还大骂知县张鸣凤压迫天主教传教活动,违反中法条约。[2][8]

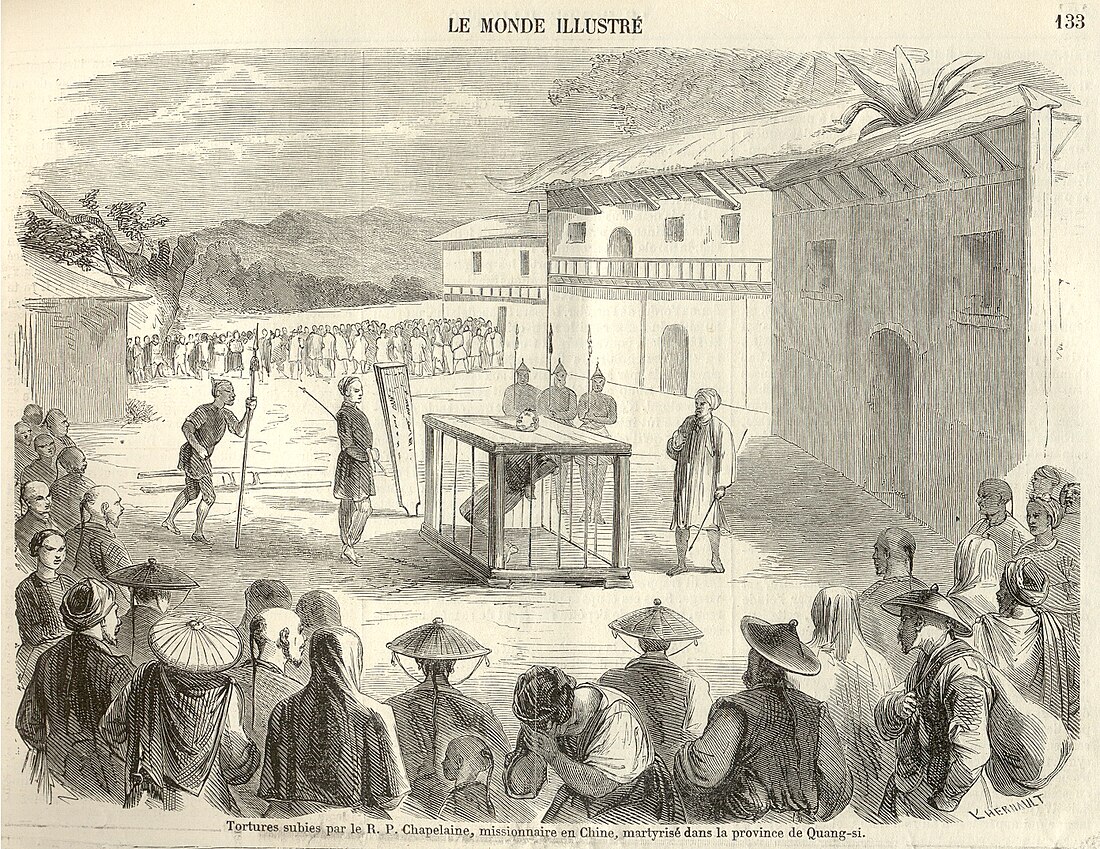

三天庭审后的咸丰六年正月二十四日(2 月 29 日),由于马赖不愿意向清朝屈服,加上群众情绪激烈,张鸣凤决定判处马赖死刑,愤怒的群众将被枭首的尸体游街示众。也有传说马赖不是被张鸣凤处决,而是被定安附近群众拖到河边乱石堆里打死的。教徒曹桂英、白小满等当地一群天主教徒被处以笼刑。3 月 2 日张鸣凤迫曹桂英改教,曹桂英拒绝,亦死于站笼中。[9]亦有说法称白小满于 2 月 25 日受刑处死,曹桂英于 3 月 1 日行刑。[2]

1856年7月两广宗座代牧区宗座代牧明稽章(Philippe F. Guillemin)主教得知马赖被杀后,通报法国公使馆后与清政府展开交涉,法兰西第二帝国开始向清朝政府示威,他们认为西林县官违反黄埔条约规定处死了马赖,并且对其动用极刑,手段残忍:

马神父复被捕,经严厉审鞫,并受酷刑……马教士受残刑之后,尸体即被分隔,心脏被挖出置诸碟中,尚在跳动,众观摩后,复将心脏切成细片,加猪油烹而食之云云。[11]

但在 1856 年的 2 月 24 日,他却被以为继任的知县所逮捕并且被钉上脚镣,收进监狱,在 25 日,他从监狱被提出审讯,并遭受拷打,这种拷打照例是用来强迫中国犯人招供的;27 日,他又被遭受跪在铁链上的酷刑;28 日,他被放入囚笼中被处死,这种囚笼是用来吊死罪犯的;但因为他到 29 日还没有死,于是他就被斩首,尸体也被残酷的脔割,丢给狗吃了。在这个司法的谋杀之前,二十五个教徒被囚禁,经严刑拷打,并且还被抢去他们所有的东西,更有两人被处死,一个被斩首,另一个因为是女子,被减处绞刑。[11]

他们借此向清朝政府强烈要求对张鸣凤进行革职,并且永不莅任。

但两广总督叶名琛于咸丰七年 (1857) 向中枢上折回复,说西林知县称没有叫马赖的神父在西林被处死,被处死的是一个叫的“马子农”的匪徒:

据署西林县知县张鸣凤禀称,咸丰六年正月十九日,并无拘拿马神甫拷打致死之案。惟是年二月间,据尖客村团长禀报,有匪徒马子农等,到村妖言惑众,纠伙拜会,并奸淫妇女,抢劫村寨等情,当即会营督团,前往捕拿,随将马子农拿获到案……兹奉饬查,实止拿办马子农正法。与扎开马神甫,名既不同,籍亦不合。

后续

法国与清政府交涉未果,提出“为保护天主教而战”口号,在英国1856年10月发动第二次鸦片战争后,法军于1857年与英国组建联军前往军事报复,是为英法联军。

1858 年 6 月,清廷与法国签下《天津条约》,条约规定"天主教教士得入内地自由传教",保障传道士的基本人身安全。并且法国还在《中法和约草程》中另补六款,其中的第一款规定“西林县知县张鸣凤敢将本国传教人马赖神甫恣意杀死,本系有罪之人,应将该知县革职,并声明嗣后不得莅任”,此后张鸣凤亦被革职,但是西林教案的风头过了之后,张鸣凤又被任用。[8]

1859 年,英法联军再次入侵,咸丰帝再次下令禁止传教,排外下多名传教士又被害。

1860 年 10 月 25 日,中法签订《北京条约》,其中第六款规定:

……任各处军民人等传习天主教、会合讲道、建堂礼拜,且将滥行查拿者,予以应得处分。又将前谋害奉天主教者之时所充之天主堂、学堂、茔坟、田土、房廊等件应赔还……

此后,天主教在清朝的传教就不再受到封禁。

影响

西林教案后,清朝向西方敞开了传教的大门,但中国传统文化与基督宗教文化的冲突仍然是难以避免的,西林乃至整个清朝与天主教的矛盾也未被消除,这一点也在 1860 年时定安镇被太平天国军队屠城以及义和团运动中能看出。事实上,在《北京条约》实施后,由于外国传教士可以自由进入内地,传教人数大大增加,教案数量也因此有增无减。[4]

外国传教士加速涌入,其中良莠不齐。许多品行恶劣的在华传教士与本地信徒,仗着两次条约和法国公使的权威,强行干预各种案件和地方公事、强迫买卖田地、低价勒索甚至霸占田地,此类冲突持续不断,愈演愈烈,许多教案遂由此产生。由于天主教在华传教事务得到法国保护,其传教士在这方面较新教传教士尤甚。曾国藩也因此在奏折中写道:

凡教中犯案,教士不问是非,曲庇教民;领事亦不问是非,曲庇教士。遇有民教争斗,平民恒屈,教民恒胜。教民势焰愈横,平民愤郁愈甚。郁极必发,则聚众而群思一逞。

马赖于1900年被宣福。随后,马赖神父和曹桂英皆在2000年10月1日被教宗若望·保禄二世和其余118位由17到20世纪在中国为天主教而殉道的人士册封为圣人[12][13]。

1994年7月8日,现位于现田林县定安镇的西林教案遗址,被列入第八批全国重点文物保护单位。

争议

学术界公认的主流观点是,马赖是被当地的西林县官张鸣凤下令逮捕并杀死的。然而,黄家信在《论马赖》中运用了大量的历史资料,得出马赖不是被西林县官处死,而是被定安附近群众私刑打死的论述。

王文娟认为,马赖是被当时的县官张鸣凤按照统治阶级及当地百姓的意愿所逮捕并杀害的。马赖被杀的根本原因是,在太平天国运动时期这一极度敏感的环境下,马赖违法深入敏感的太平天国运动核心区域广西进行传教,使得当地官吏认为他意图进入广西组织谋反。直接原因是,马赖在当地传教,由于文化差异问题与当地百姓发生了矛盾,导致当地居民对天主教产生了极大的不信任感,这一点也在 1860 年时定安镇被太平天国军队屠城中能看出。[8]

在中国出版的资料中,多称马赖为作恶多端的恶徒,但在当地调查中,亦有教徒认为马赖是好人。当地甚至衍生出了两个版本“真假马赖”的故事:当地群众认为有真假两个马赖,真的马赖是好人,假的马赖是坏人。一种认为,真马赖在前往西林县的路上被作恶的假马赖代替了,另一种认为县官派来假马赖作恶,故意引得百姓认为真马赖是坏人。

王文娟认为,真假马赖都是被塑造出来的形象。作恶多端的马赖是清朝政府出于统治稳定性考量,为了找理由禁止天主教传播所塑造出的一个形象。而好马赖则是当地官绅为了瞒住马赖事件而捏造“马子农”匪徒事件时,出于表示对马赖没有恶意的考量而捏造出来的形象。真实的马赖应该是介于两者之间的,没有清政府宣传中那么作恶多端,但也与当地群众在诸多方面上有摩擦纠纷。[8]

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.