来自维基百科,自由的百科全书

热带气旋与气候变化(英语:Tropical cyclones and climate change)之间的关联是后者可通过多种方式影响前者,例如雨势和风速受到强化,另外是总体发生频率虽然降低,但强烈风暴的频率会增加,以及气旋达到最大强度的范围往极地延伸,均可能是人类所导致气候变化的后果。[1]热带气旋使用温暖、潮湿的空气作为能源(或称“燃料”)。随着气候变化导致海洋热含量升高,这种燃料的可用量仍将持续增加。[2]

全球于1979年至2017年之间,出现萨菲尔-辛普森飓风风力等级3级及以上热带气旋的比例有所增加。此一趋势在北大西洋和南印度洋最为明显。在北太平洋,热带气旋一直向极地较冷的水域移动,而其在此期间的强度并未增加。[3]在气温升高2°C (3.6°F)的情景下,预计将有更大比例 (+13%) 的热带气旋会达到4级和5级的强度。[1]于2019年进行的一项研究,显示气候变化一直有推动大西洋盆地(即整体大西洋)热带气旋迅速增强的趋势。这类快速增强的气旋很难预测,因而会给沿海社区增添额外的风险。[4]

较温暖的空气可容纳更多的水蒸气:根据克劳修斯-克拉佩龙方程,每升温1°C (1.8°F),大气中的水蒸气就可增加约7%。[5][6]一篇于2019年发表的审查性论文,其中评估的所有电脑模型都显示未来降雨率会增加。[1]海平面上升将会提升风暴潮的强度。[7][8]由于热带气旋发生变化,极端波涛将会增加,而进一步加剧风暴潮对沿海社区的危害。 [9]由于全球变暖,洪水、风暴潮和陆地洪水(河流造成)的复合效应预计将因此增加。[8]

目前对气候变化将如何影响热带气旋的整体频率尚未产生共识。[1]大多数气候模型显示未来的发生频率将会下降。[9]例如在2020年发表的一篇论文,它将9个高分辨率气候模型加以比较,发现南印度洋和南半球的气旋发生频率将会大幅下降,而对北半球的预测发生频率则有混合的结果。[10]而观测的结果显示全球热带气旋的总体频率变化不大,[11]北大西洋和中太平洋的频率有所增加,而南印度洋和北太平洋西部的频率是显著减少。[12]热带气旋发生最大强度的纬度已向极地延伸,此可能与气候变化有关。[13]在北太平洋,气旋也可能会向东延伸。[7]于1949年至2016年期间的热带气旋移动速度有所放缓。目前还不清楚有多少程度可归因于气候变化:并非全部气候模型均显示有这一特性。[9]

热带气旋是种快速旋转的风暴系统,特征是有个低压中心、封闭的低层大气环流、强风和螺旋排列的雷暴(产生大雨,或是大风)。每年这些气旋的大部分会在全球7个热带气旋盆地之一形成,全球有各种气象服务和预警中心予以监测。

决定热带气旋活动的因素相对较易理解:温暖的海平面温度和不稳定及潮湿的对流层中部有利于热带气旋形成,而垂直风切则有抑制它们的作用。这些因素都会因气候变化影响而发生变化,但尚不清楚是哪一种因素占主导地位。 [14]

热带气旋在大西洋和东北太平洋被称为飓风,在西北太平洋被称为台风,在南太平洋或印度洋被称为气旋。[15]基本上它们都是同一种风暴。

利用地球同步卫星的可见光及红外线卫星云图作分析的德沃夏克分析法是估计全球热带气旋强度的主要技术。[16]

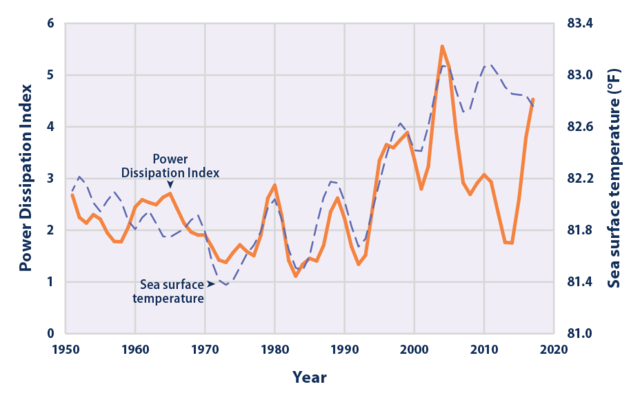

热带气旋的潜在强度 (PI,参见最大潜在强度) 可根据观测数据计算而得,这些数据主要来自垂直剖面中的温度、湿度和海平面温度 (SST) 。对流可用位能 (CAPE) 是根据1958年至1997年布置在部分热带地区的无线电探空仪站取得的资料计算而来,但数据品质被认为较差。飓风能量逸散指数(Power Dissipation Index ,PDI)代表北大西洋和北太平洋西部的总功率逸散,与热带海平面温有密切关系。[17]目前有多种热带气旋等级来为这类气旋作分类。

科学家自1970年左右开始使用人造气象卫星观测之后,认为风暴与海平面温度之间具有密切的联系。人们一致认为在遥远的过去也存有活跃的风暴期,但与海平面温度相关的能量逸散指数并不如今日高。[17]古风暴学是利用地质代理(洪水沉积物)或历史文献记录(例如沉船或树木年轮异常数值)来研究过去热带气旋活动的科学。截至2019年,古气候研究尚未能找到足够一致,以为更广泛区域提供证据的结论,但这门学问确实已为某些特定地点提供一些有用的信息。[18]

透过电脑气候模型模拟,可用于预测未来气旋活动的变化。较低分辨率的气候模型无法直接表达对流,而是使用参数化来模拟较小规模的过程,此对热带气旋建模而言有其困难,因为对流是热带气旋物理学的重要组成元素。

更高分辨率的全球和区域气候模型的运行需要更强大的电脑运算能力,否则很难足够模拟热带气旋以产生详实的分析。但随着技术进步,气候模型对热带气旋频率和强度的模拟能力已被提高。[19][20]

科学家在建模时遭遇的一项挑战是要确定最近的热带气旋变化是否与人类产生的强迫有关,或是此类变化仍在自然现象的范围内。[21]当以较长的时间分辨率检查热带气旋时,这一点就可凸显。一项研究发现在进行为期长达一世纪的预测中,澳大利亚东海岸的热带风暴频率呈降低趋势。 [22]

气候变化能以多种方式影响热带气旋:人类引起的气候变化的可能后果包括降雨和风速的增强、总体发生频率降低、强风暴频率增加,以及气旋达到最大强度的区域向极地延伸。[23]

较温暖的空气可容纳更多的水蒸气:理论最大水蒸气含量可由克劳修斯-克拉佩龙方程计算出 - 气温每升高1°C,大气中的水蒸气可增加约7%。[5][6]于2019年发表的一篇评论中显示所有审查的模型都显示未来降雨率(即每小时的降雨量)将会增加。[23]世界气象组织在2017年表示当年随同威力强大的飓风哈维的降雨量很可能是因气候变化而大幅增强。[24][25]

跟随热带气旋降雨所涵盖的面积(相对于降雨率)主要由环境海平面温度所控制(相较平均海平面温度,称为相对海平面温度)。随着相对海平温度增加,降雨涵盖面积将会扩大,与暴风涵盖区域的扩大有关联。最大的热带气旋出现在西太平洋北部热带地区,那里存在最大的相对海平面温度和对流层中相对湿度。假设海洋整体温度均匀上升,气候变暖较不大可能影响到降雨的涵盖区域。[26]

热带气旋使用温暖、潮湿的空气作为能源(“燃料”)。气候变化导致海洋热含量升高,这种燃料的可用量因而增加。[28]于2012年发表的一项研究报告,显示海平面温度可用作衡量热带气旋潜在强度 (PI) 的指标,因为气旋对海洋盆地的海水温度很敏感。[29]全球于1979年至2017年期间的萨菲尔-辛普森飓风风力等级中3级及以上热带气旋(风速超过178公里/小时)的比例有所增加。这一趋势在北大西洋和南印度洋最为明显。热带气旋在北太平洋一直朝极地移动,抵达较冷的水域,在此期间的强度并未增加。[30]当升温达到2°C的程度,预计将有更大比例 (+13%) 的热带气旋会达到4级和5级强度。[23]一项针对2020年发生,至少是热带风暴级强风(风速>18米/秒(m/s) )的研究,得到的结论是人类引起的气候变化,让连续下3小时的强降雨比率增加10%,连续3天强降雨量增加5%,而对具有飓风级强风(风速>33 m/s)的研究,数字则各增加11%和8%。[31] 气候变化很可能是观察到推动大西洋盆地热带气旋快速增强趋势的因素,增强的风暴比例于1982年至2009年期间几乎增加一倍。[32][33]快速增强的气旋很难预测,因而给沿海社区增加额外的风险。[34]风暴登陆后,其衰减速度也开始减慢,但会威胁到较过往更为深入的内陆地带。 [35]2020年大西洋飓风季中的飓风生成异常活跃,打破频率和强度的多项记录。[36]

关于气候变化将如何影响热带气旋的总体频率,目前科学界尚未有共识。[23]大多数气候模型预测未来的发生频率将会下降。[18]例如在2020年发表的一篇论文,它将9个高分辨率气候模型加以比较,发现南印度洋和南半球的气旋发生频率将大幅下降,而对北半球的预测则有混合的结果。[37]但根据观测的结果,则显示过往全球热带气旋的总体频率变化不大。[38]

于2015年发表的一项研究报告的结论是当气候凉爽时会有更多热带气旋,且海面温度低于26°C时就有可能形成热带气旋。[39][40]随着海平面温度升高,特别是在南半球,加上大气中二氧化碳浓度增加,未来热带气旋频率可能因而会减少。[29][41]

研究人员Murakami等人(Murakami et al.)根据在2015年东太平洋和中太平洋飓风季节出现创纪录数量的热带气旋和同时发生的三场4级飓风,而得到结论 - 温室气体强迫把副热带太平洋变暖增强,将会增加该地区生成极端活跃热带气旋的频率。[42]

热带气旋出现最大强度的纬度已推往极地方向,可能与气候变化有关联。[43]在北太平洋也出现强度向东扩张的现象。[44]于1949年至2016年期间,热带气旋移动速度有所放缓。目前还不清楚有多大程度可归因于气候变化:并非全部气候模型均显示有这一特性。[18]

进一步的海平面上升将会升高风暴潮水平。[44][45]由于热带气旋变化,极端浪涛可能会因而增加,而进一步加剧风暴潮对沿海社区的危害。[18]美国大西洋沿岸于1923年至2008年期间的风暴潮事件呈现增长趋势。[46]于2017年所做的一项研究,着眼于洪水、风暴潮和陆地洪水(河流)的复合影响,并预测此种影响将会增加。[45][47]但科学家仍不确定最近风暴潮的增加是否是由于人为气候变化所导致。[48]

分别在2008年和2016年进行对大西洋飓风季节的研究,认为季节时间可能会变长,特别是在北纬30°以南和西经75°以东的区域,或者更多在季节早期和晚期出现风暴的趋势,与海平面温度升高有关联。但仍有很高的不确定性,其中有项研究没并未发现有此趋势,而另一项研究则得到混合的结果。[49]

于2011年所做的一项研究将北大西洋强烈飓风活动的增加与非洲东向气流的对流活动北移和放大作联系。[50]除气旋强度外,规模和移动速度也证明是飓风于行进路线中造成影响的重要因素。 于2014年所做的一项研究,调查非洲东向气流对温室气体高排放情景的响应,发现非洲热带锋(Intertropical Front of Africa)沿线区域温度梯度、辐合和抬升增加,导致非洲东风加强,而影响西非和大西洋盆地的气候。[51]

于2017年所做的一项研究,结论是2015年高度活跃的飓风季节不能仅归因于强烈的圣婴现象。而亚热带变暖也是一重要因素,亚热带变暖是气候变化导致的一个更常见的特征。 [42]于2019年所做的一项研究,发现与气候变化相关的海洋蒸发量增加以及大气容纳水蒸气的能力增强,已造成2005年飓风卡崔娜、、飓风艾玛(2005年)和飓风玛莉亚(2017年)的降雨量增加4%至9%。预测未来的增幅会高达30%。[52]

于2018年所做的一项研究,发现自1900年以来,登陆美国大陆的飓风在频率和强度上并无显著的趋势。而由于沿海人口和地区财富的增长是观察到的飓风相关损害增加的最大驱动因素。[53]

根据日本和夏威夷记录所做的研究显示自1977年以来,西北太平洋的台风平均增强12-15%。在某些地区观测到的最强台风增加一倍或两倍,某些台风登陆的强度尤其明显。这类上升的风暴强度影响到位于中国、日本、韩国和菲律宾沿海地区的人口,被认为是因为海水变暖所致。研究报告撰写者指出目前尚不清楚全球变暖对海水变暖的影响程度,但观察结果与联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)对海平面温度变暖的预测一致。[54]中国及其周边地区风垂直风切呈减弱趋势,为产生强热带气旋创造更加有利的条件。这主要是由于全球变暖导致东亚夏季季风减弱后的结果。[55]

热带风暴的增加存在多种风险,例如可能直接或间接造成人员伤害或死亡。[56]管理此类风险最有效的策略是开发早期预警系统。[57]降低洪水风险的另一项政策是在内陆地区从事林地复育,以稳固社区的土壤并减少海岸洪水。[58]同时建议将当地学校、教堂和其他社区基础设施作为永久的飓风避难场所。 [58]但专注于将资源用于救济受到影响的人,有转移建立长期解决方案注意力的风险。这种情况在低收入社区和国家 - 身为当前热带气旋的受害者 - 尤为明显。[58]

目前已制定有具体的国家和超国家决定,并付诸实施中。太平洋地区韧性发展框架(Framework for Resilient Development in the Pacific,FRDP)是为加强和更好协调该地区国家和社区之间的灾害应对和气候变化调适行动。依据相似的做法,位于南太平洋的东加和库克群岛等国家制定有气候变化和灾害风险管理联合国家行动计划(Joint National Action Plan on Climate Change and Disaster Risk Management,JNAP),以协调和执行应对上升气候变化风险的措施。[58][59]这些国家已确定本国最脆弱地区所在,制定国家和超国家政策,并提出实现这些目标的具体做法与时间表。 [59]行动中包括林地复育、修建堤坝和水坝、建立预警系统、强化现有通讯基础设施、寻找新的淡水来源、促进和补贴再生能源的使用、改进灌溉技术以倡导永续农业、增加永续性教育工作,以及在国际上推动更多使用再生能源。[59]

美国已采取多项措施来加强应对增强的飓风威胁,例如设置当地紧急避难所、构筑沙丘和堤坝以及进行林地复育。[61]虽然建模预测的能力已加强,但财产损失仍急剧增加。[62]于1968年制定的国家洪水保险计划反而激励人们在洪水易发地区重建房屋,而减弱人们为飓风和海平面上升作调适的效果。[63]由于风切和风暴潮,会有更多结构薄弱的建筑物遭受损毁。使用气候模型进行评估有助于确定飓风多发地区中住宅建筑的结构是否足够抵御灾变。[64]

一些生态系统(例如草沼、红树林和珊瑚礁)是天然屏障,可减缓海岸侵蚀及风暴潮及飓风造成的风害。[65][66]这些自然栖息地因可同时充当碳汇并支持区域内的生物多样性,会更具成本效益。[66][67]虽然有大量证据显示自然栖息地是抵御热带气旋更有利的屏障,但建构人造防御设施往往是政府机构和决策者主要采用的解决方案。 [68]一项于2015年发表的研究,评估于德克萨斯州弗里波特采自然、工程以及两者混合的缓解热带气旋风险措施可行性,结论是将自然生态系统纳入计划,可降低洪水高度,并降低未来建设防御设施的成本。[68]

21世纪初发生的大西洋飓风(例如2005年飓风卡崔娜、飓风威玛(2005年)和飓风珊迪(2012年)),其造成的破坏引发新闻媒体和广大公众对气候变化和飓风主题的高涨兴趣,因而担忧全球气候变化所产生的不利影响。于2005年和2017年,对受飓风影响的人口进行的相关民意调查,2005年的结论是有39%的美国人认为气候变化加剧飓风的强度,而到2017年9月,此一比例上升至55% 。[69]

发生于2016年的强烈台风莫兰蒂过后,中国的风险认知并未增加,但在个人和社区应对气候变化行动的支持方面则有明显增加。[70]经历过台风的台湾人们并未对气候变化展现出更多的焦虑,但调查确实发现在对台风的焦虑和对气候变化的焦虑之间存有正相关关系。[71]

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.