黄热病

传染病 来自维基百科,自由的百科全书

黄热病( 英语:yellow fever)是一种蚊为媒介,在灵长类动物之间传播的感染性疾病,其病原为黄热病病毒[1],感染后以发热、黄疸、蛋白尿和出血为特征[2]。此病因黄疸及发热,故名“黄热”。

| 黄热病 | |

|---|---|

| |

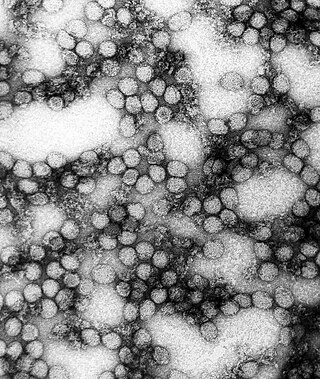

| 穿透式电子显微镜下的黄热病病毒(放大倍率:234,000x)。 | |

| 症状 | 发热、心跳过缓、疲倦、头痛、呕吐、发绀、黄疸、Faget sign[*]、发冷、关节疼痛、胃口不佳、过度充血、肿大[*]、心跳过速、Ferrari sign[*]、黑便[*]、低血压、肝肿大、脾肿大[*]、寡尿、无尿症、脑炎、出血、背痛、恶心、body ache[*]、乏力、休克、深色尿液[*]、肚痛、肌肉疼痛 |

| 类型 | 罕见皮肤疾病[*]、虫媒病毒病[*]、皮肤感染、黄病毒属感染疾病[*]、病毒感染、地方性流行、易流行疾病[*] |

| 病因 | 黄热病毒[*] |

| 诊断方法 | 体格检查、酶联免疫吸附试验、聚合酶链式反应、免疫测定法、组织病理学[*]、免疫组织化学、病毒培养 |

| 治疗 | 对症治疗、排毒、止血法、血液透析、肝脏移植[*]、输液[*] |

| 死亡数 | 60,000 |

| 分类和外部资源 | |

| 医学专科 | 传染病科 |

| ICD-11 | 1D47 |

| ICD-10 | A95 |

| ICD-9-CM | 060 |

| DiseasesDB | 14203 |

| MedlinePlus | 001365 |

| eMedicine | med/2432 emerg/645 |

| MeSH | D015004 |

| Orphanet | 99829 |

黄热病属于一种急性病毒病,症状通常包括发烧、冷颤、食欲下降、恶心、肌肉痛(特别是背部)与头痛[1][3]。症状通常在发病5天内会改善[1];有些病人会在症状改善1到2天后,发烧再度发生,出现腹痛,肝脏损伤导致黄疸[1],这类病患并发出血和肾衰竭的风险较高[1]。

别称

黄热病有许多异名,如:“黄杰克”[4](yellow jack)、“黄瘟疫”(yellow plague)、黑呕(西语:vómito negro)、美洲瘟疫(the American Plague[5][6])。英语 jack 为船首旗之义,yellow jack/flag 则为检疫旗,其历史源于黄旗是用于识别因疾病而需要隔离(quarantined)的船舶[7](旗帜代表字母“Q”)[8]。西语 vómito negro 为黑色呕吐之义,此因黄热病引发的出血倾向,可使口、鼻、眼和胃肠道出血,进入胃部的血中铁离子遇到胃酸发生还原反应呈现黑褐色,进而产生黑色呕吐物[9]。

感染源

黄热病从林中猴子向人或人际之间的传染,蚊子是主要的介导者。非洲的辛普森伊蚊、埃及伊蚊,以及趋血蚊属和煞蚊属(Sabethes)都牵涉其中。

黄热病本身则是一种黄病毒科的虫媒病毒——黄热病毒引起的[10],此病毒是人类历史上发现的第一个人类病毒[10](发现的第一个病毒是烟草镶嵌病毒)。也是第一个证实由蚊子进行传播的病毒,是最小的人外核糖核酸病毒之一,主要的传播方式是蚊虫叮咬[1]。黄热病只会感染人类、灵长类、白鼠、以及数种蚊虫[1]。在都市中,主要的黄热病病媒蚊是埃及斑蚊。患黄热病初期的症状相当不容易与其他疾病分辨[1],若要确认,通常需要采取血液检体接受聚合酶连锁反应试验[11]。

症状

从不明显的感染到伴随高死亡率的烈性高烧,病情并不相同,城乡有别,城镇和非本地人案例往往更严重。

经过3至6日的潜伏期后,典型的症状是发烧、肌肉疼痛、头痛和背痛。其他如红舌、红脸、红眼,亦容或有之。在约15%的病例中,甚至牵连到内脏——肝、肾和心。也有的出现消化管道出血(吐血)现象。随后病情可能因伴随肝功能衰竭的黄疸和/或伴随蛋白尿症的肾功能不足而变得复杂。如果继续恶化,会跟着发生精神错乱、痉挛(seizures)和昏迷、低血压和脱水也是常有的,此阶段会导致死亡,约为20%。因此整体的死亡率约为3%,但个别地区的整体死亡率可高达50%。病死者在发病后的六至七天内常常这样。

由于黄热病的死亡率高及传染性强,已纳入世界卫生组织规定之检疫传染病之一。

预防

对付黄热病的一种疫苗已被研制出来。该疫苗可提供十年多的免疫能力,能特效地保护到感染地区旅行的人们,同时也是控制此病的一大工具。杀虫剂、防护衣和隔离房屋是有用的,但并非永远足够。在感染地区,控制蚊虫已被证明是减少病例的有力手段。

目前已有安全有效的黄热病疫苗,有些国家会要求旅客入境前需接种[1];其他预防感染措施包括减少病媒蚊等[1]。在缺乏疫苗的流行区域,预防黄热病爆发疫情很重要的是早期诊断及广泛施打疫苗增加具免疫力之族群[1]。一旦被感染,目前没有有效对抗黄热病毒的方法,处置以支持性疗法为主[1]。病情严重的病患若无处置死亡率约达五成[1]。

一些国家法律规定到有地方病的地区的旅行者必须接种疫苗。只有少数几种疾病有此“殊荣”,黄热病是其一,世界卫生组织于1959年起制定俗称“黄皮书”的国际疫苗接种证书,由各国卫生机构签发。这些国家对来自黄热病地区而不能出示黄皮书证明自己已接种疫苗的人通常也有规定要求进行检疫。这是因为传播此病的介导之一——伊蚊,存在于这个世界的其他热带地区(这些地区并不以黄热病为地方病),而如果疾病不注意被带进来,将具潜在爆发性。

治疗

特效药尚未问世,因之接种疫苗是重要的。治疗只是症状性缓解,聊加支援而已。在严重的情况下,大多需要更换体液、应付血压过低和输入血类物质。若导致急性肾衰竭,还可能必须进行透析。一个烧热患者需要进行长时休息,呼吸新鲜空气,饮用大量流体。

流行病学

黄热病源自非洲,17世纪时因奴隶贸易传往美洲[6],并在欧美非三洲都爆发过大流行[6],直到18、19世纪,黄热病都还被视为最危险的疾病之一[6]。现在黄热病每年感染约20万人,并造成3万人死亡[1](近九成发生在非洲[11])。有十亿人口生活在黄热病疫区[1],包括位处于热带的南美洲与非洲,但亚洲则没有[12][1]。自1980年代起,虽然早已有了特效疫苗黄热病感染数再次开始上升[13][1],推测是由于具免疫力的人口减少、都市化造成人口密度提升、便利的人口移动、以及气候变迁[1]。

历史

在美洲和加勒比海岸历史上,黄热病扮演了几次重要的角色。19世纪初,一支由法兰西第一执政官拿破仑·波拿巴派往海地镇压海地革命的40,000人的军队,就被一场正流行的黄热病摧残(包括这支远征军的司令官和波拿巴的妹夫查尔斯·黎克勒)。一些历史学家相信海地是美国通过路易斯安那(时仍为法国所掌控)入侵的分段点。

另外,修建巴拿马运河时,由于大批工人死于黄热病而未能完工。在整顿施工环境、扑灭病媒蚊并使用黄热病疫苗后第二次修筑运河才顺利完工。

1937年,南非病毒学家马克斯·泰累尔通过白鼠一代代感染,获得了减毒疫苗。为此荣获1951年诺贝尔奖。

参看

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.