热门问题

时间线

聊天

视角

梵语

一种语言 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

梵语(संस्कृता वाक्,saṃskṛtā vāk,简称संस्कृतम्,saṃskṛtam),是印欧语系的印度-伊朗语族的印度-雅利安语支的一种语言[4],是该语系中最古老的语言之一。和拉丁语一样,梵语已经成为一种属于学术和宗教的专门用语。虽然现代梵语的母语使用者非常少,但是因为梵文本身的特殊性,在现代佛教、印度教和耆那教的经典中依然可以随处找到梵语。如印度教经典《吠陀经》即用梵文写成。其语法和发音均被视作一种宗教仪规而得以丝毫不差地保存下来。19世纪时梵语成为重构印欧诸语言的关键语种。古印度相信梵文是由梵天所发明[5]。

Remove ads

历史

梵语是印欧语系的印度-伊朗语族的印度-雅利安语支的一种语言。与它关系最密切的上古语言是伊朗语支的古波斯语和阿维斯陀语[6]。在印欧语系范围内,梵语同咝音语言(特别是斯拉夫语言和波罗的语言)还有希腊语共享相同的特征性语音演变[6]。

已证实的最早梵语文本是印度教的《梨俱吠陀》,定位在旁遮普地区,时间为公元前第二个千年的中后期。虽然找不到这么早期的文本,但学者确信文本的口头传播是可靠的,并且认为这是对宗教传承至关重要的仪式文献[7]。

要探讨从梨俱吠陀到波你尼时代(大约公元前四世纪)梵语的发展,可以考察印度教其它文本,如《娑摩吠陀》、《夜柔吠陀》、《阿闼婆吠陀》、《梵书》和《奥义书》。在此期间,这门语言的威望、它的神圣用途及其正确发音的重要性,形成了一股强大的保守力量,防止梵语像普通语言一样随时间而演变[8]。

现存最古老的梵语文法是波你尼的《八篇书》,大约于公元前四世纪成形。它本质上是规范性文法,就是说它定义(而非描述)了正确梵语的用法,尽管它包含了描述成分,但大多是处理在波你尼时代已经废弃了的某些吠陀形式。

这里所说的“梵语”不作脱离于其他语言的特殊语言看待,而是视作讲话的高雅纯正或完美方式。通过梵语文法家如波你尼的精密分析,梵语的知识在古印度是社会等级层次高和教育程度高的标志,并主要教授给高等世袭阶级的成员。梵语作为古印度的学术语言,与俗语同时共存,而俗语演化成了中古印度-雅利安语方言,并最终演化成了当代的各种印度-雅利安语言。

Remove ads

波你尼所定义的梵语是从更早的“吠陀”形式演化出来的。学者经常把吠陀梵语和古典或“波你尼”梵语区分为不同的方言。尽管它们非常类似,但在音韵、词汇和语法几方面,本质上有所不同,令学者难以理解吠陀。吠陀梵语是吠陀的语言,用它撰写的,有一大批赞美诗、咒语(本集)、神学讨论和宗教哲学讨论(梵书、奥义书),是印度教的最早宗教文本。现代语言学家认为梨俱吠陀结集的韵律赞美诗是最早的,是众多作者的作品,经历多个世纪的口头传承,终获记录为文字。奥义书标志着吠陀时期的结束,它形成了吠陀文集传统编撰的最后部分。目前的假定是:吠陀形式的梵语存活到公元前第一个千年的中期。大约在这个时期梵语开始从宗教和学习的第一语言转变为第二语言,这标志着古典时期的开始。

近两千年来,梵语深深影响着南亚、中亚、东南亚,其影响甚至渗至东亚地区[9]。后吠陀梵语其中一种形式,颇为重要,可以在印度神话—《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的梵语文本中找到。在这些史诗,用语偏离波你尼规定,部分专家相信应该是受到俗语的干扰,或者是革新而致,而不是因为它们早于波你尼[10]。传统梵语学者称这些偏离现象为ārṣa(意:“出自圣哲的”),这是对古代作者的传统称谓。在某些地方,用语也比严谨的古典梵语更为通俗。此外,学者还提出一种叫做佛教混合梵语的语言,原本是佛教俗语文本,其后或多或少收了一点古典梵语,演变成了独特的语体[11]。

据Tiwari (1955)所指,古典梵语有四大方言,即paścimottarī(西北部),madhyadeśī(中部),pūrvi(东部)和dakṣiṇī(南部,于古典时期冒起)。前三者的前身甚至可在吠陀梵书中验证得到(Kauṣītaki Brāhmaṇa, 7.6)。

在欧洲,梵语的学术研究,由德国学者陆特(Heinrich Roth,1620-1668年)和汉斯雷顿(Johann Ernst Hanxleden,1681-1731年)开创。后来威廉·琼斯发现印欧语系,也要归功于对梵语的研究。此外,梵语研究,也对西方文字学及历史语言学的发展,贡献不少。

1786年2月2日,亚洲协会在加尔各答举行。会中,威廉·琼斯发表了下面这段著名的言论:

“梵语,不论哪个时期,构造都精妙绝伦:比希腊语还完美,比拉丁语还丰富,精致之处同时胜过此两者,但在动词词根和语法形式上,又跟此两者无比相似,不可能是巧合的结果。这三种语言太相似了,使任何同时稽考三者的语文学家都不得不相信三者同出一源,出自一种可能已经消逝的语言。基于相似的原因,尽管缺少同样有力的证据,我们可以推想哥德语和凯尔特语,虽然混入了迥然不同的语汇,也与梵语有着相同的起源;而古波斯语可能也是这一语系的子裔。”

Remove ads

语音体系

古典梵语共有36个音位,如果再考虑到同位异音的话,总共有48个不同的语音。

音素传统上按元音(aC),双元音(haL),随韵(अनुस्वार, anusvāra)和止韵(विसर्गः, visargaḥ),塞音(स्पर्श, Sparśa)与鼻音(从嘴的后部开始向前移),和最终的流音与擦音的次序排列,而国际梵语转写字母(IAST)的排列如下(详见后面的表格):

- a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ

- e ai o au

- ṃ ḥ

- k kh g gh ṅ

- c ch j jh ñ

- ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ

- t th d dh n

- p ph b bh m

- y r l v

- ś ṣ s h

古典梵语的元音和它们的词首天城文符号,在辅音边上的变音符号,IAST转写,IPA表示的发音及其特征描述,与最近似的英语等价者(预设GA)和汉语近似者(普通话)列出如下:

长元音按它们的短元音的两倍长度发音。多数元音还存在叫做pluti的第三个超长的长度,它用于各种情况下,但更特别用于呼格中。这个pluti不被所有文法家所接受。

元音/e/和/o/延续为原始印度-伊朗语/ai/、/au/的同位异音,并被梵语语法家归类为双元音,尽管他们在发音上实为简单的长元音。(见上)

梵语的ṛ和ṝ被称为“元音r”[12],它们被认为对应于原始印欧语中最初的元音“l”或“r”[12]。文法家波你尼把它们分类为卷舌音[13],因而它们的发音在古典梵语中被认为是卷舌近音[ɻ](大约公元前500年)。更早的文法家把它们在吠陀时代的声音分类为软腭音[13]。当包含这些音的梵语词被借用到现代印度-雅利安语如印地语或尼泊尔语的时候,它们的发音分别变更为[ɾɪ]或[ɾiː][14],导致了从Kṛṣṇa形成“Krishna”,从ṛgveda形成“Rigveda”,这种发音也流行于当代梵学家中[15]。

补充要点:

- 有些补充的记号在传统上列入天城文表格中:

- 变音符号ं叫做[[[随韵|anusvāra]]] 错误:{{Transl}}:拉丁字母转写第 3 个字元“随”不是拉丁字母。(帮助),(IAST:ṃ)。它用来指示音节中元音的鼻音化([◌̃])和用来表示一个音节主音/n/或/m/的声音二者;比如पं /pəŋ/。

- 变音符号ः叫做[[[止韵|visarga]]] 错误:{{Transl}}:拉丁字母转写第 3 个字元“止”不是拉丁字母。(帮助),表示/əh/ (IAST:ḥ);比如पः /pəh/。

- 变音符号ँ叫做[[[仰月点|candrabindu]]] 错误:{{Transl}}:拉丁字母转写第 3 个字元“仰”不是拉丁字母。(帮助),传统上不包括在梵语的天城文表格中,它可与anusvāra互换用来指示元音的鼻音化,主要用在吠陀记号中,比如पँ /pə̃/。

- 如果需要写出不带任何随后元音的单独辅音,可以用其下的

怛 达点画्标出。 - 梵语的元音ā比最接近的英语近似发音/ɑː/更加接近中央和更少向后。但是文法家把它归类为后元音[16]。

- 古代梵语文法家把元音系统分类为软腭音、卷舌音、硬腭音和唇音,而不是后元音、央元音和前元音。因此ए和ओ被分别归类为软腭-硬腭(a+i)和软腭- 唇(a+u)元音。但是文法家已经把它们分类为双元音,并在诗韵中每个都给出两个mātrā。这不必然意味着它们是真正的双元音,但也不能排除它们在非常远古的时候是真正的双元音(见上)。这些元音被当代学习梵语的婆罗门和神职人员分别发为长/eː/和/oː/。除了这四个双元音,梵语通常不允许任何其他双元音,在出现连续元音的地方,要依据连接音变规则转换出半元音。

- 有争论说在吠陀梵语中,अ指示短/ɑ/,而在俗语时代发音位置变得更中央和突起[16]。

Remove ads

下表给出梵语辅音的传统列表,带有英语(按标准美国音和标准英国音来发音)和西班牙语的最接近音,及常用汉语(普通话)对音。下表中展示的每个辅音都假定跟随着中性元音schwa(/ə/)。

Remove ads

上节中讨论了梵语元音。长音节主音ḹ未经验证,而文法家只出于系统性的原因才讨论它。它的短对应者ḷ只出现在一个单一的词根kḷp“to order, array”中。长音节主音ṝ也非常边缘化,出现在属格复数的r-词干中(比如mātṛ“mother”和pitṛ“father”有属格复数mātṝṇām和pitṝṇām)。i, u, ṛ, ḷ是辅音y, v, r, l的元音同位异音。因此只有5个不变的元音音位

- a ā ī ū ṝ

visarga ḥ ः是r与s的同位异音,和anusvāra ṃ即任何鼻音的天城文 ं,二者都出现在停顿(也就是鼻音化元音)中。三个咝擦音的精确发音可能变化,但它们是独特的音位。印度-雅利安语从原始印度-伊朗语继承来的送气浊咝擦音/zʱ/在梨俱吠陀时代之前就已消失了(送气擦音在任何语言中都极其少见)。卷舌音某种程度上是边缘化的音位,以它们的语音环境为条件;他们不延续原始印欧语系列并经常被某些语言学家归咎于达罗毗荼语系语言或其它基层语言的基层影响。鼻音[ɲ]是/n/的有条件的同位异音(/n/和/ɳ/是不同的音位—aṇu“minute, atomic”不同于anu“after, along”;音韵上独立的/ŋ/只边缘化的出现,比如在prāṅ“directed forwards/towards”中)。因此一共有31个辅音或半元音音位,构成为有或没有送气清音或浊音的四/五种塞音,三个鼻音,四个半元音或流音和四个擦音,用IAST写为如下:

- k kh g gh c ch j jh ṭ ṭh ḍ ḍh t th d dh p ph b bh

- m n ṇ

- y r l v

- ś ṣ s h

或一起写为总体的36个唯一性的梵语音位。

在把词素组合为词的时候和把词组合为句子的时候应用的音韵规则总体上叫做连接音变“合成”。文本要按照发音书写,带有连接音变规则的应用(除了所谓的padapāṭha之外)。

Remove ads

语法

梵语文法传统(vyākaraṇa,六吠陀支学科之一,旧译为“声明记论”[17])开始于吠陀时代晚期并集大成于波你尼的《八篇书》,它包含了3990经句(大约在公元前五世纪)。在波你尼之后一个世纪(大约400 BCE)Kātyāyana编撰了关于波你尼经的《Vārtikas》。生活在波你尼之后三个世纪的波颠阇利写了《Mahābhāṣya》,关于《八篇书》和《Vārtikas》的“大注疏”。由于这三位古代梵语文法家,这种文法也叫做Trimuni Vyākarana。为了理解这些经典的意义,Jayaditya和Vāmana在公元600年写了叫做《Kāsikā》的注释。波你尼文法基于14句的湿婆经。完整的Mātrika(字母表)被缩略其中。这种缩略叫做Pratyāhara。[18]

梵语有十类动词并分为两大组:“无插入元音性”(athematic)和“插入元音性”(thematic)。插入元音性动词因词干和词尾之间置入一个 -a- 而得名,插入元音性动词也多比无插入元音性动词更常见。在动词变位中使用的语音表现形式包括了前缀、中缀、后缀和重复。所有词根都有印欧元音变换的(不必然都是不同的)零、guṇa(短元音)和vṛddhi(长元音)等级。如果V是零级元音,则“guṇa”级元音传统上认为是a + V,而“vṛddhi”级元音是ā + V。

| 零级 | - | i, ī | u, ū | ṛ, ṝ | ḷ |

| 短元音(Guṇa)级 | a | e | o | ar | al |

| 长元音(Vṛddhi)级 | ā | ai | au | ār | āl |

动词屈折基于在变位中采用的(演变自动词词根的)不同词干形式而被组织成四个系统(动名词和动词不定式也一样,并从更基本形式演变出加强式(intensive)/反复式(frequentative)、愿望式(desiderative)、使役式(causative)和祈福式(benedictive))。这四个时态系统为:

现在时系统包括现在式和未完成式,祈愿式和命令式,以及古老的虚拟式的某些残留形式。现在时系统的时态词干以各种方式形成。编号由本土文法家给出。

对于athematic动词,现在时词干可以通过如下方式形成:

- 2)根本不变更,例如ad来自ad“eat吃”。

- 3)词根重复为前缀,例如juhu来自hu“sacrifice(火)供”。

- 7)在词根最后辅音前加中缀na或n(带有适当的连接音变),例如rundh或ruṇadh来自rudh“obstruct阻止”。

- 5) nu(guṇa形式no)后缀,例如sunu来自su“press out挤汁”。

- 8) u(guṇa形式o)后缀,例如tanu来自tan“stretch伸展”。

- 9) nā(零-级nī或n)后缀,例如krīṇa或krīṇī来自krī“buy买”。

对于thematic动词,现在时词干可以通过如下方式形成:

- 1)词干元音a后缀,带有guṇa加力,例如bhava来自bhū“be在、有”。

- 6)词干元音a后缀,带有重音转移到这个元音上,例如tuda来自tud“thrust插、刺”。

- 4) ya后缀,例如divya来自div“play玩儿”。

关于第十类形成,这是一种可自然得出的形式,因此不是真正的时态词干形成。它是通过对词根的最后元音guṇa加力或vṛddhi加长再加上ya后缀而形成的,例如bhāvaya来自bhū“be在、有”。

完成时系统只包括完成式。词干如现在时词干那样用重复方式形成。

完成时系统还把动词分为“强”和“弱”两种形式:强形式用于单数主动语态,而弱形式用于其余形态。

不定过去时系统包括真正的不定过去式(带有过去陈述的意味,比如abhūḥ“you were”)和某种形式的古老的禁令式(通过mā专门用在禁令中,比如mā bhūḥ“don't be”)。二者的根本区别在于有/无前增(augment) –即前缀于词干的a-。不定过去时系统词干实际上有三种不同的形成:简单不定过去式,咝音过去式,和在语义上与使役动词有关的重复过去式。

将来时系统通过sya或iṣya的后缀和guṇa来形成。动词接着变位,好像它们是在现在时系统中的thematic动词一样。将来时的未完成式用作条件式。

所有动词都有三个语态:主动语态、被动语态和中间语态(即反身语态)。还有非人称语态,它可以被描述为不及物动词的被动语态。梵语动词有直陈语气、祈愿语气和命令语气三种语气。这种语言的古老形式还有虚拟语气,但在古典梵语时代就不再使用了。

在梵语中变位词尾传达了人称、数和语态。依据其所附着的是什么时态词干和语气而使用不同形式的词尾。动词词干或词尾自身可能由于连接音变而变更或模糊。

原始词尾用于现在直陈式和将来式形式。次生词尾用于未完成式、条件式、不定过去式和祈愿式。完成式词尾和命令式词尾分别用于完成式和命令式。

下表是从一个单一词根可以生成的主要动词形式的部分列表。并非所有词根都可取得所有形式;某些词根经常限定到特定词干。这里列出的动词形式都是第三人称单数的,它们可以按照三个人称和三个数来变位。

词根:bhū-,第一类thematic动词词根。

现在时词干:bhava-

被动语态词干:bhūya-

将来时词干:bhaviṣya-

考虑到分词形式每个按八个格和交叉于三个性的三个数来变格的事实,动词每个按三个人称和三个数变位的事实,当这个词根的原始、使役和愿望词干在一起计数的时候有上千种形式。

梵语是富于词形变化的语言,文法上具有三个性(阳性、阴性、中性)和三个数(单数、双数、复数)。它有八个格:主格(体格)、宾格(业格,对格)、具格(工具格)、与格(为格)、离格(从格,夺格)、属格、位格(方位格、依格,处格)和呼格。

实际变格的数目是有争议的。波你尼识别六个kāraka,对应于主格、宾格、工具格、与格、离格和方位格[2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) 。波你尼定义它们如下(Ashtadhyayi, I.4.24-54):

- Kartā(“agent”):“在行动中施事者”。等价于主格。(On the basis of Scharfe, 1977: 94)

- Karman(“deed/object”):“施事者主要寻求达成者”。等价于宾格。

- Karaṇa(“instrument”)“凭借它达成效果”。等价于工具格。

- Sampradāna(“bestowal”):“对象之目标”。等价于与格,它表示给与或类似行动的接纳者。

- Apādāna(lit.“take off”):“离开(发生)时(处于)固定者”。等价于离格,它表示运动进行所起始的固定对象。

- Adhikaraṇa(“location”):或“substratum”。等价于方位格。

下表给出基本的后缀表格—几乎对所有名词和形容词有效。但是,依据未变格的词干的性和结尾辅音/元音,还有强制的连接音变预定规则,而它给出最终的变格后的词。在圆括号中给出中性的格结尾,余下的是阳性和阴性的。

a-词干(/ə/或/ɑː/)形成了数量最多的一类名词。其规则是,这类名词带有以-a(/ə/)结尾的未变格词干,它们或属阳性或呈中性。以-ā(/ɑː/)结尾的名词几乎总是阴性。a-词干形容词,其阳性或中性词干带-a(/ə/),其阴性词干带-ā(/ɑː/)。这类词干数量如此之多是因为它还包含了原始印欧语的o-词干。

ṛ-词干主要是施事者(agent)派生词,如dātṛ“giver”,尽管还包括了亲属称呼如[[[wikt:पितृ|pitṛ]]] 错误:{{Transl}}:拉丁字母转写第 8 个字元“प”不是拉丁字母。(帮助)“father”, mātṛ́“mother”和svásṛ“sister”。

第一和第二人称代词有极其类似的词尾变化,可以相互类推出来。

注意:在给出两种形式的地方,第二种是前接词和可替代形式。单数和复数的离格可以用一个音节-tas来延长;因此是mat或mattas,asmat或asmattas。

指示代词tat,如下变格,也可作第三人称代词。

梵语名词系统的另一个显著特征是合成名词(samāsa,六离合释[20])的普遍使用,跟某些现代语言如德语和芬兰语的组合名词数量差不多(10多个词)。它们都属于黏着语。合成名词以各种结构出现,但是在构词学上说,它们本质上是相同的。每个名词(或形容词)都处在它的(弱)词干形式,只有最后的一个词进行变格。一些名词合成的例子包括:

- Dvandva(并列式,相违释)

- 由两个或更多名词词干构成,在“并且”的意义上连接起来。在梵语中主要有两类dvandva构造。第一种叫做itaretara dvandva,列举合成词,它的意义涉及它的所有名词。组合后的合成词用双数或复数,并选用在合成结构中最后名词的性。比如rāma-lakṣmaṇau – Rama和Lakshmana,或rāma-lakṣmaṇa-bharata-śatrughnāh – Rama, Lakshmana, Bharata和Satrughna。第二类叫做samāhāra dvandva,集合合成词,它的意义涉及它的成员的集合。组合后的合成词为单数并总是中性。比如pāṇipādam“limbs”,字面意思是手和足,来自pāṇi =“手”和pāda =“足”。根据某些文法家的看法,还有第三类dvandva,叫做ekaśeṣa dvandva或剩余合成,它只选取它的最后名词的双数(或复数)形式,比如pitarau是mātā + pitā,“母亲”+“父亲”也就是双亲。但是在其他文法家看来,ekaśeṣa根本不是真正的合成。

- Bahuvrīhi(所有式,有财释)

- Bahuvrīhi,或“much-rice”,表示有很多米的人即富人。Bahuvrīhi合成(通过举例)提及无头领的合成名词 -- 就是说提及其自身不是合成名词的一部分的事物的合成名词。例如,“low-life”(下层生活者)和“block-head”(木头脑袋者)是bahuvrīhi合成,因为下层生活(者)不是一种生活,而木头脑袋(者)不是一种脑袋。(正如多米(者)不是一种米)。相对于更一般的有头领的合成名词如“飞球”(一种球)或“波斯猫”(一种猫)。Bahurvrīhi经常可以翻译为“有...者”,比如“有很多米者”。

- Tatpuruṣa(限定式,依主释)

- 有很多种tatpuruṣa(每种名词格都有一种,此外还有一些其他的);在tatpuruṣa中,第一个名词与其他名词处在一种格关系中。例如,“doghouse”是与格合成词,给狗的屋子。它可以叫做caturtitatpuruṣa(caturti指称第四格—也就是与格)。顺便说一下,tatpuruṣa这个词是tatpuruṣa(“that-man”—意思是属于某人的人),而caturtitatpuruṣa既是与格又是tatpuruṣa,但被归类为karmadhāraya。理解它的容易方式是看一个英语tatpuruṣas的例子:“battlefield”(战场),在“战争”和“场地”之间是属格关系,“战争的场地”;另一些例子包括工具格关系(“thunderstruck”)和方位格关系(“towndwelling”)。

- Karmadhāraya(描述式,持业释)

- 前面名词是后面名词的修饰、属性、性状,比如uluka-yatu(“猫头鹰”+“魔鬼”)是猫头鹰状的魔鬼。

- Avyayibhāva(不变式,邻近释)

- 这种类型合成名词的第一个名词词尾不变化,在它后面增加另一个词而得到的新合成词也不进行词尾变化(就是avaya)。例如:yathā+śakti, upa+kriṣṇam(邻近kriṣṇa)等。在avyayibhāva合成词中,第一个词占主导地位(pūrva-pada-pradhāna),就是说,整个合成词不进行词尾变化,由于它的第一部分的性质是没有词尾变化的。

- Dvigu(定量式,带数释)

- 在karmadhāraya合成中,一部分表现为对另一部分的形容。如果形容部分是数词,则称为dvigu。dvigu自身是合成的:dvau+gāvau。在dvigu合成中,后面部分是主要的,如同Tatpuruṣa合成一样。

- Amreḍita(重复式)

- 重复一个词表示反复,比如dive-dive“天天”,“每天”。

由于梵语有复杂的词尾变化系统,所以它的语序是自由的。[21]在使用中带有较多的主宾谓结构(SOV)倾向,这是出现在吠陀散文中的最初结构系统。但有特定例外情况,此时并非任何一对词都是可以换位的。[22]

从1到10的数:

- éka-

- dvá-

- trí-

- catúr-

- páñcan

- ṣáṣ

- saptán

- aṣṭá

- návan

- dáśan

数1到4是词尾变化的。éka如代名形容词那样变化,但双数形式不出现。dvá只出现在双数形式。trí和catúr的变化是不规则的:

文字

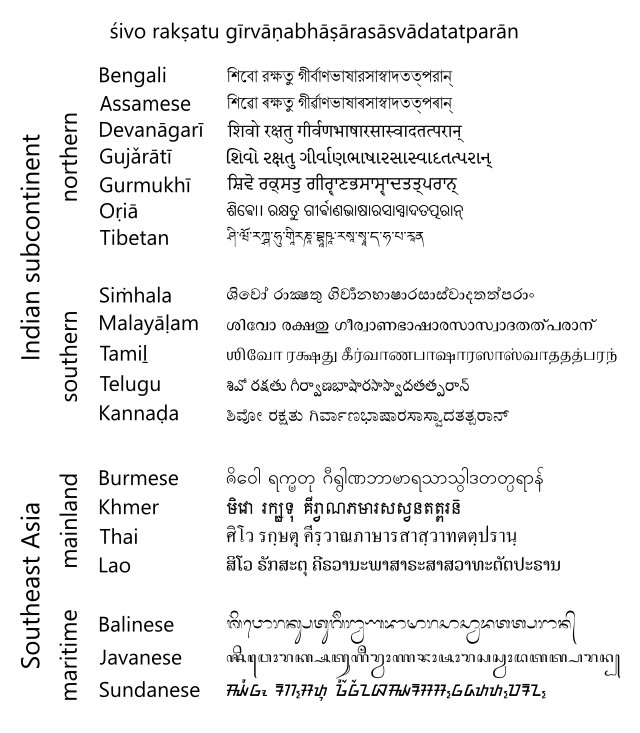

梵语在社交中口头使用,并且在早期古典梵语文献的发展中维持口头传统[23]。在印度,书写形式是当梵语发展成俗语之后才出现的;在书写梵语的时候,书写系统的选择受抄写者所处地域的影响。同样的,所有南亚的主要书写系统事实上都用于梵语文稿的抄写。自19世纪晚期,天城文被定为梵语的标准书写系统[24],十分可能的原因是欧洲人有用这种文字印刷梵语文本的习惯。

最早的已知梵语碑刻可确定为公元前一世纪[25]。它们采用了最初用于俗语而非梵语的婆罗米文[26]。第一个书写梵语的证据,出现在晚于它的俗语的书写证据之后的几个世纪,这被描述为一种悖论[25][27]。在梵语被书写下来的时候,它首先用于行政、文学或科学类的文本。宗教文本口头传承,在相当晚的时候才“不情愿”地被书写下来[26]。

婆罗米文演化出叫婆罗米系文字的一组多样文字,其中很多被用来书写梵语。粗略地说与婆罗米文同代的佉卢文用于次大陆的西北部。后来(4到8世纪)从婆罗米文演化来的笈多文开始流行。从8世纪开始从笈多文演化出了夏拉达文。最后在11 / 12世纪的时候它被天城文所替代,有中间状态如悉昙文。在东印度,孟加拉文和后来的奥里亚文被采用。在南部的达罗毗荼语系统治区,用于梵语的文字包括卡纳达文、泰卢固文、马拉雅拉姆文和古兰塔文。

自从十八世纪后期,梵语已经被使用拉丁字母转写。今天最常用的系统是IAST(国际梵语转写字母),它自从1888年 / 1912年就是学术标准。基于ASCII的转写方案由于在计算机系统上表示梵语字符的困难而发展出来。这包括Harvard-Kyoto和ITRANS,它是在互联网上特别是Usenet和邮件中最广泛使用的转写方案,出于录入速度和表现效果的考虑。对于能获得Unicode的Web浏览器,IAST变得更常用。

19世纪的欧洲学者一般偏好用天城体来抄写和复制整个文本和冗长引用。但是在欧洲语言写的文本中对单独的词和名字的引用通常使用罗马转写表示。从20世纪开始,由于生产成本的原因,西方学者编辑的文字版本大多使用罗马化转写。

在中国唐朝时期,中印交流密切,如著名的玄奘法师去西天取经,当时用悉昙体书写的梵文佛经随之传入中原,后来在佛教密宗传入之后,由于此宗派严格要求用梵语语音念诵真言,导致了对印度教学用的音节表悉昙章的研习,现存于《悉昙字记》[28]中。此后传至日本,其传习可参见《大正藏》中的《悉昙部》,因此中日两国还保存着已经不用的梵文字体——悉昙体。在中国宋朝时期,早期形式的天城体梵字曾在汉地、辽、大理流行过,现完整保存于公元1035年刊印的《景祐天竺字源》[29]中,并且东传到韩国、日本。

厚重、美观的兰札体流行于西藏和尼泊尔,并且随着中国清朝统治阶层对藏传佛教的信仰,流行于中国汉地。西藏同时还使用一种叫做瓦德体的字体来书写梵文,其实它只是兰札体的一种无头化变体。藏文、蒙文、托忒蒙文、满文都有用各自的文字转写梵文的体系。

- ↑天城文的字体已经有所变更,

原来写为

原来写为 ,

, 原来写为

原来写为 ,

, 原来写为

原来写为 ,

, 原来写为

原来写为 。悉昙文

。悉昙文 的异体字

的异体字 ,和

,和 的异体字

的异体字 的字形与其他文字更相近。笈多文推定使用时间为公元4-5世纪。Kutila字面意思是繁复,推定使用时间是公元6-10世纪,是城体文字如天城文、孟加拉文的祖先[30]。这里列出的城文是公元1035年刻印的《景佑天竺字源》的版本。笈多文和Kutila文是学者们从古代题刻中搜集整理出来的。悉昙文字体是《大正藏》所采用的慈云流书体。

的字形与其他文字更相近。笈多文推定使用时间为公元4-5世纪。Kutila字面意思是繁复,推定使用时间是公元6-10世纪,是城体文字如天城文、孟加拉文的祖先[30]。这里列出的城文是公元1035年刻印的《景佑天竺字源》的版本。笈多文和Kutila文是学者们从古代题刻中搜集整理出来的。悉昙文字体是《大正藏》所采用的慈云流书体。

- ↑天城文的字体已经有所变更,

影响

1991年印度人口普查报告了49,736名流利的梵语使用者。自从1990年代,对复兴口头使用梵语的努力已经加强了。很多组织如“Samskrta Bharati”引领着说梵语讲习班来普及这门语言。印度的“中学教育中央委员会(CBSE)”已经使梵语在它所控制的学校内成为第三语言(尽管学校可选择接受与否,但其他两个选择是这个邦自己的官方语言)。在这些学校中,梵语是5到8年级的选修课。对于隶属于ICSE委员会的学校也是这样,特别是在官方语言是印地语的邦之中。《修达摩报》是印度少数以梵语发行、出版报纸的公司[31]。自从1974年,在所有印度广播电台中都有了梵语的每日短新闻广播。

在一些印度村庄中,所有种姓的居民以梵语为母语,这包括了:

许多汉语和藏语的词汇,是从梵文佛典直接音译过来的,例如佛、禅、菩提、“菩萨”、辟支佛、阿罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、“涅槃”、“刹那”、波罗蜜、阿耨多罗三藐三菩提等。由于对梵语语音的研究,引起了中国隋唐以来对中文音韵的研究,汉语语音的反切方法,就是由分析梵语声母与韵母的结构而产生的。通过梵字的读音来了解汉字的发音,是汉语音韵研究的一种方法,详见对音。

曾有人提议使用梵语来交流和传播知识,比如使之成为机器翻译和自然语言处理等领域的元语言,因为它有比较严格的结构体系。[35]

严格的古典梵语是从古老和丰富的吠陀梵语中提炼出的正规化表达形式。这种结构严谨的古典梵语文法从梵书阶段就已经开始,直到波你尼的时代仍未彻底完成,但那时这门语言已经脱离了普通使用。

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads