基督教历史

来自维基百科,自由的百科全书

基督教历史,指基督教、基督教世界及各宗派教会的历史,从公元一世纪耶稣及其门徒的时代开始,直到现代。

基督教发源于公元一世纪中叶罗马帝国统治的黎凡特地区。起先是被压迫的宗教,但很快从耶路撒冷传播到整个近东,包括亚兰,亚述,美索不达米亚,腓尼基,小亚细亚,约旦和埃及等地。在301年成为亚美尼亚国教,325年成为阿克苏姆帝国国教,[1][2]337年成为格鲁吉亚国教,[3]380年成为罗马帝国国教。公元431年以弗所公会议后,聂斯脱利派分离,独立成东方亚述教会。之后451年迦克墩公会议,教会又分裂为东方正统教会和迦克墩教会。1054年东西教会大分裂使得迦克墩教会再分裂为罗马天主教会和希腊东正教会。十六世纪的宗教改革运动又从天主教会分离、创造出新的基督教社群-新教,并演变出许多教派。

罗马天主教与希腊东正教在中世纪散布到全欧洲,文艺复兴时代又进一步散布到全世界,成为目前世界上最大的宗教,[4]拥有约20亿信徒。[5]现今基督教最具规模的三大教派为天主教会、东正教会、新教(“新教”为泛指称谓,其宗派繁多,如信义宗、圣公宗、归正宗等。新教至今仍在产生新的教派)。

起源

基督教认为耶稣基督(受膏者、救世主)在道成肉身之前参与了创造世界。[6]信仰这个弥赛亚的人们组成犹太民族,他们的祖先是亚当和夏娃。[7]耶稣大约于公元前4年在伯利恒出生,在加利利地区的拿撒勒长大。他从三十岁开始传道,又行神迹、医病、驱邪,并招募门徒,最后在公元33年左右,被犹太祭司长、文士及法利赛人诬陷,受罗马帝国犹太行省的总督本丢·彼拉多审判,被钉死在十字架上。耶稣死前曾预言自己死后三天将会复活,在他被钉死后,以传统犹太丧葬习俗,身涂香料并裹上细麻布,放入坟墓石穴之内,并因先前预言而遭犹太祭司长派兵驻守坟墓,以防遗体被偷。但耶稣复活后人们在坟墓却寻不着耶稣遗体,其后许多耶稣的门徒作见证看到了耶稣复活和升天,耶稣被钉死却复活的消息构成了基督教信仰的基石。耶稣生平及其言行记载于新约圣经四福音中。

耶稣和他最初的跟随者都是犹太人,耶稣的教导也基于希伯来语圣经(犹太人的宗教典籍),后来成了基督教的旧约。但犹太教领袖认为耶稣的教导与犹太教不相符,圣殿祭司和犹太公议会(当时耶路撒冷最高宗教和民事法庭)合谋借罗马统治者之手把耶稣处死,寻找假见证治死他。[8]耶稣被钉死在十字架之后,犹太领袖一直试图压制耶稣的跟随者。但使徒行传记载道,在耶稣被钉死又复活后,使徒们组成与当时犹太教和希腊信仰不同的教会,容许未受割礼但受了浸的外邦人入会。他们被称为基督徒,并公开宣称耶稣为基督。基督教徒一开始采用的是犹太教典籍的希腊语译本作为他们的圣经,之后又加入了新约各卷。

早期(31年/33年-325年)

公元1世纪,基督教由罗马帝国犹太省(今以色列一带)的一小群犹太人和犹太教信徒中(约有120人[9])开始发展,到3世纪末,成为地中海地区最大的宗教,横越了整个希腊-罗马世界。

早期基督教可以分成2个不同的阶段:使徒时代,第一代使徒仍然活着,带领教会;后使徒时代,发展出早期的主教制度,并受到周期性的激烈迫害。罗马帝国对基督徒的迫害直到公元313年,君士坦丁大帝下旨认可基督教为止。随后在公元325年召开尼西亚公会议,开启前七次大公会议的时代。

初期教会是从耶路撒冷开始的,当时的信徒纵使受苦受难也不动摇,奠定当时教会的根基。初期的教会已经颇具规模。[10]犹太教不能接受耶稣的门徒,而在耶路撒冷发生迫害基督徒的事件,基督徒因着四散逃亡,反而让福音开始传到各地,是教会发展史上的一个大转机。 公元四十九年基督徒在耶路撒冷举行会议,决定外邦基督徒可以不受犹太教割礼。 随后因着保罗的三次宣教旅程,使基督信仰传至加拉太、马其顿、亚该亚和亚细亚等各省。使徒社群的信仰来源包括福音书和新约书信,以及早期的教义和赞美诗等文本,还有关于空坟、复活显现的壁画,其中一些来自公元30-40年的耶路撒冷教会。

耶稣、他的十二使徒、和所有的早期的追随者根本上是犹太人或皈依犹太教的外邦人。因此最早3000个改变信仰者全都是犹太人或原本信奉犹太教的人,他们在五旬节跟随在十字架上钉死的耶稣的情形被描述在使徒行传。罗马百夫长哥尼流在传统上被认为是第一个外邦人的基督徒。[11]基督教会那时主要包含希腊文化和非希腊文化的犹太人或使用希腊语和阿拉姆语的人。[12]新约没有使用用语“外邦人基督徒”或“犹太基督徒”。相反,保罗所写的圣经部分,反对那些把自己从外邦人分离出来的犹太人。

使徒时代的教会中,包括使徒及先知、长老或监督、及执事。而长老和执事们为指派的:长老可能是监督、牧师、师傅、传道人等。执事是指仆人或事奉者,工作包括管理教会金钱、饭食、照顾贫困的人等,包括行政及一般事务,好让长老或监督能专心在属灵层次的教导上。[13]

初期基督徒的聚会方式与现在的不同,当时聚会采用三三两两的形式。[14]在313年基督教被公开接纳,不再受逼迫之前基督徒都在家庭中聚会,聚会方式也改变为与现在相同[需要解释]。聚会时间选在安息日的早上。在其中主要是研读犹太先知书及使徒著作或书信、教导及领圣餐。[15]

罗马帝国一开始对基督教采取较宽容的宗教政策,让崭新的基督教得以发展。[16]但基督徒对基督效忠,拒绝对罗马皇帝效忠。[17]由于罗马皇帝尼禄指示将烧毁罗马城的罪名由基督徒顶下,使得许多基督徒死于监狱、斗兽场等地。[18]此后的前3个世纪,基督徒受到来自部分犹太教派和罗马帝国政府的迫害(主要由尼禄、图密善、马可·奥里略、德西乌斯、瓦勒良、戴克里先等皇帝发起)。[19]此外更有地区性的迫害,与社会上的种种误解、歧视、私刑和诬陷。[20]

在公元二世纪,许多有学问的皈依者开始写的作品主要分两类,分别针对当时普遍受教育的非基督教徒和基督徒,这些作品有助于我们了解当时基督教的情况。针对非基督教徒的作品一般称为护教文,因为护教士(护教文的作者)是透过演讲向受过教育的听众传教并抨击异教信仰习俗。针对基督教徒的作品一般是为了教育信徒。这段时期有不少作品是被后来天主教会视为异端并加以压制销毁因而隐没,例如1945年发现的多马福音(诺斯底主义著作)便是其中一个例子。

- 爱任纽(里昂主教,去世后封圣),出生于约115-142年间,在示每拿长大,亲眼见过坡旅甲,也听过坡旅甲讲道。以后他搬到高卢(今日的法国)的里昂城,成为大主教,200年为主殉道。他为传统的基督教辩护,反对诺斯底主义。他认真研究圣经对基督的教导,在他的名著《驳异端书》中,立下了“基督论”教义的典范。[21][22]

- 特土良,曾加入孟他努派,后来又脱离之。其首先使用“三位一体”等神学名词,对后世多有影响。

- 居普良,约200年生于加大果,家境富裕,受过高深教育,成为修辞学的名师。约246年决志崇奉基督教。他曾奉特土良为师,得到特氏的真传。[23]

- 马吉安,是第一个教会改革家,生于小亚细亚的西哪坡地方。是一位富有的船主。[24]

- 亚亚历山大太的革利免,生于雅典的异教徒家庭。公元180年到亚历山大定居,后来成为圣道学院院长及长老,在教会与学术之间建立了联系。公元200年他为信仰被放逐到该撒利亚,215年殉道。他是亚历山大一位能干的神学教授,是俄利根的老师(但俄利根后来的声望远超过他),他们都借着著作帮助初期教会信徒对基督的位格取得更清楚的认识。革利免精通希腊哲学,将基督教扎根于希腊哲学,是本土神学和西方神学的开山祖。他用哲学解释基督教,说“凡是好东西都是从上帝而来的,但是有些是直接由上帝来的,如新约旧约;有的是间接来的,如哲学。偶然也有例外,如希腊人的哲学也是直接由上帝来的。哲学对于希腊人,好像律法对于犹太人,都是训蒙的师傅,为要引人归向基督。”革利免虽然认为道成肉身,就是道成了完全的人,有完整的人性,[25]但对于基督的生平,革利免却不能脱出“幻影说”的教训。[26][27]

早期教会所面临的一些异端包括:

- 尼哥拉党[28]:启示录提及的尼哥拉党,是当时已存在了一段的期间。传说尼哥拉是创始人,尼哥拉也是被使徒任命为执事。亚亚历山大太的革利免在“杂记”(Stromata)卷三记载,“尼哥拉有位美丽的妻子。耶稣升天之后,尼哥拉因妒忌被使徒责备。他指使妻子到使徒中间,并允许人娶她。这和他自己所说的一致,每个人都应该虐待肉体。那些接受他异端教训的人,仿效这事,恣意淫乱、不感羞耻。

- 诺斯底主义:诺斯底是希腊文“知识(gnosis)的意思。[29]这群比较强调行为。诺斯底主义强调人要靠某种神秘的“知识”才得救、[30]灵界与物界的永恒。虽旧约的耶和华是造天地万物的,可是物质既然邪恶,耶和华也就是次等的神罢了。

- 东西方教会三一论:西方教会受特土良影响忠于尼西亚会议结果。因而东西方教会产生两种不同的三一论模式:一种是以希腊教父为代表的社会三一论,另一种是以奥古斯丁为代表的心理或实体三一论。奥古斯丁三一神的观点着重阐释神圣三一中的“三”,而反对一位一体论,解释父、子、圣灵间平等关系,宣示父、子、与圣灵的同性同体。采用父、子、圣灵三位之间的关系,以人内在的心里因素解释神圣三一三者之间的关系,是所谓“心理学类比”,分别以存有、认识、及意愿(记忆、悟性、行动)来说明父、子、及圣灵三者之间关系的区别。对西方神学、哲学发展影响殊深。

古典时代晚期(313年–476年)

参见: 第四世纪基督教、第五世纪基督教

先前主导迫害的罗马东部凯撒(副皇帝)伽列里乌斯,在公元311年发布结束帝国东部奥古斯都(主皇帝)戴克里先(他在305年退休,311年去世)迫害基督教的诏书。[33]暂停对基督徒的迫害后,伽列里乌斯统治了东部另外2年,在帝国西部,立场明显倾向基督教的君士坦丁大帝继任他父亲君士坦提乌斯一世成为帝国西部奥古斯都。君士坦丁大帝由他的母亲圣赫勒拿接触到基督教。[34]在穆尔维大桥战役的前夕,据说君士坦丁看到天空上出现十字架形状的火焰,并听到:“这是你克敌的迹象。”(或“靠此得胜”),[35]君士坦丁并吩咐他的部队在盾牌上画上此记号。赢得战争后,君士坦丁在西方称帝,[36] 公元313年统一了西部的君士坦丁大帝和统一了东部的皇帝李锡尼颁布了《米兰敕令》,基督教获得合法地位,从此帝国内有信仰基督教的自由,政府并归还先前没收的教产。李锡尼随后被君士坦丁大帝打败,君士坦丁大帝重新统一了罗马帝国,戴克里先的四帝共治制暂时中止。

公元324至330年间,君士坦丁建造了全新的帝国首都,后来以他之名命名为君士坦丁堡。君士坦丁堡拥有基督教公共建筑艺术,在城墙内包含教堂,并没有异教的神庙。[37] 根据传言,君士坦丁在他临终前受洗。

罗马帝国的传统一向为政权与神权合一,君士坦丁接纳基督教后,在教会的领导方面也发挥了积极的作用。公元316年,他调解了北非关于多纳徒派的争论。更重要地,为了平息阿里乌派的纷争,他在公元325年召开第一次大公会议——第一次尼西亚会议。君士坦丁建立了一个先例,皇帝必须为了他子民的信仰状况对上帝负责,因此有责任要维持正统。皇帝因此强制执行教义,铲除异端,并维护教会统一。[38]

君士坦丁的侄子是一位哲学家,被称为背教者尤利安(又译“朱利安”),在成为皇帝后放弃基督教,并接受新柏拉图主义和神秘异教。尤利安影响基督教的发展,重新开放罗马多神教的神庙,并意图重建古老多神教信仰的威望。他也参考基督教传统改善多神教的组织,例如设立主教制度和公共慈善机构(以前罗马多神教所没有的)。尤利安在东方的战役丧生,结束短命的王朝。

初期基督教的神学家大多认为子的地位低于父,但关于基督的本性以及基督与圣父之间的关系,一直没有完整的解释。亚亚历山大太学派的代表人物俄利根也认为圣子在位阶及本质上都低于圣父,即所谓从属论。但俄利根对于这个问题还提出了“永恒受生”、“与父同永”的概念,《教义史》中记载:“俄利根说“道”(指圣子)有自己的位格,也与父同永,乃是由于父神永恒的旨意而生。”[39]俄利根的神学思想后来引起极大的辩论。

安提阿学派创始者路迦诺门下,曾任亚历山大包加里教区长老的阿里乌,大约在公元318年提出: “若说耶稣基督与神有同一的神性,就会于神之尊荣有损。”阿里乌认为圣子是在万有之先被造的,是受造者中的第一位,之后神才藉圣子创造万有。强调基督是圣父与人之间的半神(Semi-god),不同于神,也不同于人,只是被尊称为神,但不真是神。安提阿学派接受阿里乌的理论。而当时的亚亚历山大太学派,以年轻的执事亚他那修为代表,则认为独一的真神拥有三个位格(persons,圣父、圣子、圣灵)存在于同一的本体(substance)中。亚亚历山大太学派认为圣子与圣父同质(homoousios),即同本体论,另一方面安提阿学派认为圣子与圣父本体相异(heteroousia)。[40][41]

在亚亚历山大太学派和安提阿学派双方争执无法平息的情形下,罗马皇帝君士坦丁大帝主导了第一次的大公会议。第一次尼西亚公会议(公元325年)处理了关于基督论的纠纷,确定圣子与圣父同质,阿里乌主义被斥为异端,并产生了《尼西亚信经》。

但纠纷仍未平息,部分东方教会的主教不承认“圣子与圣父同质”而拒绝《尼西亚信经》。亚他那修接任亚历山大主教后,则继续主张“若以基督为受造者,就是否认相信他而得救并与神联合”、“基督是从圣父的本质中而生出来的”和“基督与父同质的”。君士坦丁大帝晚年改变了想法,结束阿里乌的流放,反而将亚他那修流放高卢。之后继位的君士坦提乌斯二世更是信仰阿里乌派,使得阿里乌派继续盛行。阿里乌派共有三个支派:⑴极端阿里乌派-“非同质派”(Anomoeans)⑵政治阿里乌派-“类同质派”(Homoeans)⑶半阿里乌派-“像同质派”(Homoiousians)。[42]

第一次君士坦丁堡公会议(公元381年),再次确定阿里乌主义为异端,重新修订通过《尼西亚信经》,宣告“圣神(圣灵)具有神性”的信仰,奠定三位一体的神学教义。之后阿里乌派衰微,只存在于日耳曼人中,直到七世纪从历史上消失。

公元341年,君士坦丁堡教会尼科米底亚主教优西比乌封出生于西哥特的乌尔菲拉为哥特主教,派遣其回到他的故乡对哥特人宣教。乌尔菲拉为阿里乌派,他在哥特地区近50年的宣教带来极大的成果,并创造了哥特文字,保存许多日耳曼传统文化。[43]公元370年,乌尔菲拉由希伯来文圣经翻译出西哥特文圣经,为第一本以日耳曼文写成的书籍。

基督教在西哥特中的普及,使得罗马教会在公元410年西哥特人侵入时得以保存。但狄奥多西一世之后的罗马皇帝极力对抗异教以及阿里乌派,西哥特人与正统相异的信仰也导致了相关的冲突。

公元380年2月27日,罗马皇帝狄奥多西一世(东部皇帝)与格拉提安(西部皇帝)共同颁布了《帖撒罗尼迦敕令》,宣布三位一体的基督教为正统,并为罗马帝国国教。在此之前的罗马皇帝君士坦提乌斯二世(337-361)和瓦伦斯(364-378),倾向阿里乌派或半阿里乌派的基督教,但瓦伦斯的继任者狄奥多西一世支持《尼西亚信经》所阐述的三位一体的教义。

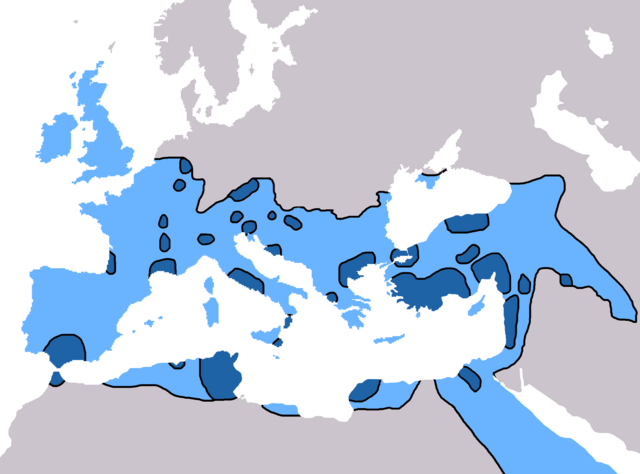

公元325年基督教的分布

公元600年基督教的分布

基督教成为罗马帝国国教以后,教区的划分与帝国的行政区域相同。主教按照之前的传统设于主要城市,负责监督每一个教区。其中五个主要主教具有优越地位,即罗马、君士坦丁堡、耶路撒冷、安提阿和亚历山大。他们的权威来自创始的使徒,因此主教是他们信仰的继承者。尽管名列第二的君士坦丁堡是帝国的新首都,罗马主教仍然被视为首位。

基督教所能影响的范围,也逐渐扩及帝国全境,包括巴勒斯坦、叙利亚、小亚细亚、波斯、马其顿、希腊、意大利、西西里、高卢、埃及、北非、比利时、荷兰、不列颠等地。整个帝国的疆界南边以撒哈拉沙漠为界,西边是大西洋,北边是莱茵河与多瑙河,东边是幼发拉底河。[44]

狄奥多西一世也下令,人们若不相信所留存的“忠实传统”,将被视为是非法的异端。[45]公元380年,以最早弟兄会形式在西班牙兴起的“百基拉派”(Priscillian),因其他主教的排斥而遭到诬告,在384年被判为异端,阿维勒(Avila)主教百基拉与其他6位信徒遭到斩首,后来才得到平反,为基督教历史首次教会公开迫害信徒的事件。[46][47]

日耳曼民族威胁罗马帝国的北境已有几个世纪,然而日耳曼民族常被其斯基泰系民族的匈人所困扰,公元376年因匈人自西部中亚细亚侵入欧洲,于是日耳曼人中的哥特人为势所逼,就越过多瑙河,侵入罗马帝国,罗马皇帝瓦伦斯阵亡;其继承人提阿多修能干的军事铁腕,阻止了哥特族的入侵,使东罗马帝国(拜占庭)维持到中世纪结束。而之后的一百年西罗马帝国充满痛苦混乱;这期间的;哥特族大肆破坏,宗教人士及妇女都被残暴对待,教堂及祭坛都遭毁损。公元410年西哥特人在亚拉里克的领导下攻入罗马城,首善之都竟遭蛮族蹂躏。当时的人都大受震撼,耶柔米震惊地写下“谁能相信立在得胜基石上的罗马城竟会毁灭,而她这个国度之母,竟成坟墓?”奥古斯丁在震惊中,完成他伟大的著作《上帝之城》,向异教徒发出控诉。继哥特族之后,汪达尔人在455年也越过地中海掠夺罗马城,教宗良一世出面求情,得以免于浩劫。

蛮族攻陷了罗马帝国的西部各省,包括意大利、西班牙、北非、荷兰、高卢、不列颠等地。西罗马帝国亡于476年,然而教会仍得保全,许多蛮族接受了基督教,东哥特族、西哥特族、汪达尔族、伦巴特族、法兰克族,都加入基督教。法兰克王克洛维因受其妻的感召,也归入基督教。[48][49]到了500年时,绝大多数罗马帝国的人,都已经自称是基督徒。基督教因着不同的神学立场,先后出现了孟他努派、诺瓦天派、多纳徒派、神格唯一派、亚流派、涅斯多留派、优提克斯派等流派,帝国政府只在四世纪末确认尼西亚正统派,以维持教会正统。[50]

公元五世纪初,埃德萨学院对于基督论的教导,认为基督的神性与人性为不同的位格(“基督二性连接说”)。这导致玛利亚无法被称为是神之母(the mother of God),只能算是基督之母(the mother of Christ)。这种观点最著名的倡导者是聂斯脱里,公元428年聂斯脱里出任君士坦丁堡牧首,引起亚历山大宗主教区利罗的反弹。因为当时许多教会已经理所当然地将玛利亚视为神之母,聂斯脱里的基督论引发了争论。

东罗马皇帝狄奥多西二世在公元431年召开以弗所公会议试图处理此问题。以弗所公会议最终驳回聂斯脱里的观点,聂斯脱里被革除牧首职务,最终死于埃及。许多被迫害的聂斯脱里派信徒逃往接纳他们的波斯帝国。

波斯帝国萨珊王朝中有许多基督徒在当时与教会的叙利亚分支紧密联结在一起。萨珊王朝的国教为祆教,并严守此信仰与罗马帝国的宗教(原来为罗马异教,然后是基督教)区别。不过公元四世纪至六世纪,萨珊王朝容许基督徒的迁入与传教,使得波斯的基督徒群体快速增长。[51] 公元498年,聂斯脱里派教会正式脱离罗马教会,更名为“迦尔底教会”,又称“亚述教会”,以中亚地区为中心进行宣教,持续发展成为唐朝的景教。

在公元三世纪,许多人过着罪恶的生活,就算是受浸的基督徒中也有许多在追逐世界,为了和他们划清界限以示区别,又可每天过着圣洁的生活,于是270年从埃及兴起了一种新的主义:修道主义。[53]

- 该撒利亚的优西比乌(260年/275年-339年)

- 亚历山大的亚他那修(296年-373年)

- 该撒利亚的巴西流(约330年-379年)

- 耶柔米(约340年-420年)

- 希波的奥古斯丁是中世纪中对西方教会有很大影响者,354年生于努米底亚(现今之阿尔及利亚),其双亲是非洲罗马化了的柏柏尔人。自幼由敬虔的母亲摩尼加引导入教,但直到387年才受洗。他极富文学素养,曾在迦太基教修辞学。373年由西塞罗的著作中仰慕上帝的智慧,但对圣经旧约中的“野蛮行为”感到厌恶,故转向摩尼教(其鼓励苦修和对基督教绝对虔诚),共有九年之久,然而心中仍有疑问。失望之余前往罗马,与柏拉图学院派哲学家Academics一样找不到答案而深感痛苦,也放纵情欲于享乐主义之中。他于384年出任皇室修辞学教师,受到安波罗修主教和新柏拉图主义观念影响,得以归回正统,在理性上有了解答,却脱不去情欲的捆绑。一日他在米兰的花园,得着指引阅读手中圣经的罗马书十三章13-14节“行事为人要端正,好像行在白昼。不可荒宴醉酒,不可好色邪荡,不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督,不要为肉体安排,去放纵私欲。”,顿时豁然开朗且得着力量,挣脱捆锁。388年母亲离世,他回到非洲成立苦修社团,391年出任希坡教会的圣职,396年出任公教主教,自此事奉繁多:讲道、教牧、主持圣礼、主持慈善事业、代祷、护教、布道、写作、研究神学。《忏悔录》是他早期之作,《上帝之城》是成熟期的作品。他对中世纪与宗教改革的领导人物,有着极大的影响。[54]奥古斯丁的思想其一,重新强调信心的位置:信仰的真正基础不在乎理性,而在乎信心。理性虽然重要,但要降服在圣经的权威之下。名言“我们没办法找到生命的满足,只有当我们来到父面前,在父的里面才能够找到真正的满足。”其二,对教会的定义:是外表看得见的聚会组织,也是信徒内在生命的连结体;是有形于外的,也是无形内在的。教会也是指上帝所命定及拣选者。其三,关于罪及恩典的问题:自从始祖亚当犯罪后,人就失去行善的能力,结果就是落在罪的捆绑之中,人若要得救,必须倚靠上帝的恩典,而谁能得救?就在乎上帝的拣选了。这些看法仍是教会现今的正统。[55][56]

中世纪早期(476年–799年)

基督教的进展进入第六世纪之时,基督教有许多标准化的产生:教阶式的主教制、圣职人员与平信徒的区分、圣礼、关键性的神学辩论大多已有结论、伟大教父提出信仰的教义与实践的权威诠释。[57]

据明朝出土的大秦景教流行中国碑所载,唐朝贞观九年(635年),大秦国景教(即基督教东方亚述教会)教徒阿罗本带经书到长安,获唐太宗李世民接见,曾批准教徒兴建庙寺,使景教得以广泛流传。最后唐武宗推行灭佛时,连同景教亦予取缔,逐渐衰落。

717年,出现一位出身低下未受过教育却深得军心的皇帝利欧三世。他是骁勇善战的东罗马帝国皇帝,在他在位的头十年作了许多为新的改革行动,包括将宫廷里所使用的拉丁语改为希腊文、废除赋税的预征、解放农民为自由佃户,并因着他在军事上的优势成功阻隔了伊斯兰教对西方基督教国家的传播。[58]他有军事及政治才能,并想以专制的手段来统治教会,遂发动一项名为洁净教会的运动,禁止崇拜宗教偶像,袪除迷信。他在726年下令将教会的基督像换成十字架,并在许多公共场合除去相关的偶像。[59]这就是著名的图像之争运动的起点。其实反对在礼拜中用偶像的做法并非其首倡,在他之前阿拉伯帝国的耶齐德二世哈里发就曾下令销毁境内基督教堂中的圣像,而利欧却借此达成统一帝国以及控制教会的目的,结果引起教会的叛变。修道士与民众均拒绝遵守命令,一方面因为尊敬图像,另一方面则因为主张教会自由,不能受政权辖制。教宗额我略三世(731年-741年)在731年开罗马会议,将一切反对图像者革除教籍,皇帝为了报复,把全西西里及意大利排除出教宗的管辖权外。这事的结果把东方与西方教会推向真实的决裂。

中世纪时期(800年–1299年)

从十至十二世纪,主教在中古教会中是一个不可或缺的重要角色,当时的主教大多是僧侣或是高僧来担任。 但在十三世纪后主教由僧侣来担任的则逐渐减少。可能的原因是因为王室常以主教的职位来赏赐给那些对皇室有功的人,以报答他们杰出的表现。以致主教的人数越来越多,但都非出自修道院,致使主教的灵性越来越低落。主教虽然位高权重,但说起来任务繁重,需要每三年巡视教区一次。在出发前会昭告当时的教堂或是寺院预备款待,身边会有一大批的侍从跟随,听候差遣。他们起初在教堂内检讨教士的操守或是征询平信徒的意向、经验。然而因着主教越来越多的把时间花于政治利益上,以致后来没办法抽时间作三年一次的巡视。除了巡视教区外,尚有主持教区的法庭,以及为信徒施行坚振礼与按立的圣礼,当时的坚振礼是为年轻人而设的,因为坚振礼并不是很隆重,所以主教常常随便为之,有时候就只是坐在马上巡察时,顺便为青年做坚振礼,类似现在所说的成年礼。[60]

- 教宗额我略七世

- 异端裁判所 及 中世纪异端裁判所

- 女巫审判

- 中世纪的特征:基督教的活动限于西方:意大利、西班牙、高卢、大不列颠、日耳曼,条顿拉丁民族成为西方文化的主流。基督教拜占庭帝国的东方诸省被穆斯林势力占领、取代;第七世纪时,信奉伊斯兰教的阿拉伯穆斯林兴起自阿拉伯半岛,由其伊斯兰教先知穆罕默德领导的穆斯林势力在统一半岛势力后横扫叙利亚、巴勒斯坦、埃及、波斯等大部分中东地区。阿拉伯帝国时期,穆斯林曾二次围政君士坦丁堡(669-676及717-718),但均未攻下。707年征服北非,711年拿下西班牙。所幸法国墨洛温王朝的宫相铁锤查理在都尔大战击退穆斯林势力,保住日后西方基督教文化,限制穆斯林势力于西班牙之中。[61][62]

- 本笃会的发展与没落

- 西笃会的发展与没落

- 道明会的发展与没落

- 方济会的发展与没落

- 经院哲学的兴起

教会权势进入巅峰时期是在1198年至1216年,此时教宗是依依诺增爵三世。教宗依依诺增爵三世对教宗制度具有崇高理想,希望能管理好教会,并能得到当权皇帝的尊重,成为有影响力的教宗。他的崇高理想来源有五项因素:一是教宗额我略七世争取教宗权势至高无上的榜样;二是伪文件“君士坦丁御赐教产谕”,使依依诺增爵三世更有文件基础来争取教宗的权势;三是十字军东征,皇帝听从教宗的命令出去东征,使教宗成为世界之首的姿态;四是“借着罪名”的原则,如果皇帝犯了不道德的罪,教宗可以依此项原则来制裁皇帝,使教宗地位巩固;五是当时欧洲各国势力不强,无法挑战教宗依依诺增爵三世的势力。依依诺增爵三世在位期间,整个基督教世界中,大部分的君王都是罗马教会的封侯,因此教会的权势就达到巅峰。[63]

整个13世纪从依依诺增爵三世到尼法修八世,教宗都能保持教会的属世权威,有掌控基督教各国的权势。但到了尼法修八世时代(1294至1303年),教宗的权势却开始快速衰败,主因是尼法修八世为了圣职人员缴税的问题,与法国国王腓力四世冲突,法王向国内的圣职人员课征重税。教宗禁止圣职人员缴税,法王也禁止金、银、宝石出口作为报复。使教宗来自法国的岁入受到影响,教宗就发布几道谕令,开除法王的教籍。但此时社会型态已大不同,因为十字军东征影响,消耗贵族的权势和财富,贵族失去权势,产生了强烈的民族意识,特别是在法国。因此法国百姓支持国王,更加团结,使法王腓力更加有力量起来与教宗抗衡。1303年法王派遣两位代表,带着一支军队前往意大利的阿南宜,想要捉拿教宗,但百姓起来保护教宗,当时尼法修八世已是八十七岁的老人了,却受到兵丁的拳打脚踢的侮辱,虽没有被拘捕,但却象征教宗权势的衰败。尼法修八世带着肉体和心灵的伤痛,回到罗马不久之后就过世了。[64]

中世纪晚期和文艺复兴早期(1300年-1520年)

此章节尚无任何内容,需要扩充。 |

新教改革和反宗教改革

此章节尚无任何内容,需要扩充。 |

近代早期(1610年-1800年)

此章节尚无任何内容,需要扩充。 |

此章节尚无任何内容,需要扩充。 |

近代晚期(19世纪)

很多革命运动都将教会视作是与压迫性旧政权相关连的,例如自从法国大革命和墨西哥革命之后,法国和墨西哥一直存在明显的反对教权的观念。卡尔·马克思更进一步认为宗教是“人民的鸦片”[65],二十世纪马列主义政府几乎都是无神论的,不过只有阿尔巴尼亚正式声明其为无神论政府。这些革命政府和马克思政府对宗教或多或少进行压制。

现代(20世纪)

基督教在20世纪加速分化,形成了自由的和保守的团体,同时西方社会还兴起了政教分离的运动。罗马天主教会也相应的进行了改革以适应现代形势的发展。传教活动发展到“远东”地区,在中国大陆地区、台湾和日本发展了很多教徒,同时,共产党对基督教及其他宗教的压制使很多东正教徒从苏联迁移到西欧,使得东西基督教派(即天主教和东正教)更加频繁的接触。另外,自1900年爱丁堡传教大会之后,泛基督教主义开始发展。

二十世纪基督教另一个发展是五旬节运动的兴起,其最初开始于二十世纪初美国洛杉矶亚苏撒街卫理公会的教徒中。他们声称经历了他们信仰的上帝不可思议的行动,这些“不可思议”,其实并不新鲜,其他教派也早有体会,例如看到美国发生的两次大觉醒等。但是亚苏撒街被广泛认为是“五旬节运动”的起源地,五旬节派作为灵恩派的前身成为西方基督教的重要组成部分。

19世纪,基督教新教受启蒙运动带来的科学的和文化激进的影响,自由主义基督教将教会也带入到现代主义的广泛变革中,包括用新的批判方法研究圣经,对宗教的社会角色的重新认识,以及对几乎公认的基督教教条提出怀疑。而对于这些发展,基督教基要主义拒绝哲学人文主义所带来的激进影响,因为这些观念会动摇基督教信仰。特别是对于圣经的批判和科学无神论阻碍宗教的传播,基要主义者开始在许多独立运动中出现,以阻止人们渐渐远离教会。基要福音运动渐渐分化为基要派和福音派。虽然这两个基督教派别都起源于英语国家,但多数信徒却在世界其他地方。

此章节尚无任何内容,需要扩充。 |

在第一次世界大战之后的时期,自由派教会是美洲发展最快的教会,很多自由主义的神学院也在当时成立。到了第二次世界大战之后,这种趋势开始改变,新建的神学院和教会趋向保守,新教福音教会开始快速发展,而相应的自由派教钦的影响则相对缩小。福音派基督教在1940年代和1950年代大发展,其影响也一直持续。

福音派的构成并不单一,其中绝大多数教会和教徒都不是以前意义上的基要派,尽管很多人还以此为名。新的福音派比起原来狭隘的基要派更开明,能更多听取不同方面的观点,他们同其他教会合作,也认为应该限制教会对政治决策和社会、科学发展的影响,甚至并不强调圣经是完美的。

现代的福音派主义,使视为一个跨教派、宗派的运动,全世界第一个不分宗派不分教派的合作性组织就是“全国福音派协会”是在1942年4月7日于美国举行。近几十年来有另一个关键性的福音派组织“葛培理布道会(The Billy Graham Evanglelistic Association)”,葛理培将福音派有效率地联结起来,于1949年在美国洛杉矶所办的一场布道会中一举成名,时至今日他虽然年纪大了,但有他的儿子葛福临接棒传递传福音的棒子。葛理培的讲道中至少有三分之一会提到如何将耶稣的教导应用在个人生活及社会中。幸好兴起像葛培理这样的布道家,否则基督教在1950年代恐怕就要式微了。[66]

福音派认为二十世纪末和二十一世纪初最应该传播福音的地区是大致位于北纬10度和南纬40度之间的国家,他们把传教的主要精力放在这些国家和地区上。在这个地区多数是穆斯林国家,其中很多不允许其他宗教的传教。

欧美社会的趋在势是向世俗主义方向发展。这种自文艺复兴时期开始的“社会的世俗化”的原因主要是世俗主义的广泛传播,例如2005年盖洛普国际千年调查表明,只有六分之一的欧洲人按时去礼拜,不到一半的人认为上帝“非常重要”,大约40%的人相信存在一个“人格化的上帝”,但是绝大多数人承认自己有宗教信仰。同时,数据表明“去基督教化”的秋千在欧洲已经慢慢的向相反的方向摆动,很多英国教会重新建立,在欧洲大陆新教也开始有更多的经费,这些都表明了欧洲世俗化开始减弱。

在基督教占统治地位的北美洲、南美洲和澳大利亚三块大陆,宗教的影响比欧洲高得多。美国是一个信奉基督教为主的国家,美国的很多社会风俗反映出她的保守和英国特色(维多利亚女王统治的特色)。总的来说,相对于欧洲国家,美国倾向于基督教保守派,这是因为基督教主要是在美国中西部和南部建立和发展的。

南美洲历史上以天主教为主,但是最近很多国外基督教传教士使她经历了一次深刻的福音派和五旬节派的影响。例如,巴西是南美洲最大(人口最多)的国家,也是世界上人口最多的天主教和信仰福音派的国家,一些世界性的基督教集会在巴西举行。

澳大利亚经历了英国式教会的复兴以及福音派的发展壮大。澳大利亚教会的根基是圣公会,但其教会的发展并不受此限制,有很多宗教节目甚至通过卫星向世界传播。

目前灵恩运动已经历第一、二、三波,迈向第四波,在公元二千零二十五年人数将达八亿三千万人。在世界的各个角落都找得到灵恩派的教会和信徒,由其是在南美洲和拉丁美洲,但是在苏俄及北欧也如火如荼地展开来了。此名称一开始是由韦拿所提出的。

第一波:起自1901年所开始的‘五旬节运动’,流行于中下阶层,强调神医。

第二波:1950~1960年代的‘灵恩运动(又称新五旬节运动)’,流行于中上阶层,强调灵浸、说预言及方言等。

第三波:于1980年代开始盛行的‘葡萄园运动(又称神迹奇事运动或权能布道运动)’,强调圣灵充满、内在医治、赶鬼、说预言及启示。

第四波:于1990年代,强调将福音派及灵恩派做整合,当这些高潮过了之后,灵恩派的独特性消失了,教会生活也就变成了和其它福音派没什么不同了。[67]

研究和编纂

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.