热门问题

时间线

聊天

视角

沭陽縣

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沭陽縣,簡稱沭,是一個位於中華人民共和國江蘇省北部的縣,江蘇省三個試點省直管縣之一。[2] 行政上由宿遷市代管。因位於沭水之陽而得名,有「花鄉」的美譽。沭陽經濟綜合競爭力較強,位列中國百強縣47位。

沭陽因位於沭水之陽而得名,古稱厚丘、懷文等。西漢時,始置厚丘縣。北周建德7年(578年),改懷文縣為沭陽縣。沭陽是中國書法之鄉、中國淮海戲之鄉、中國楹聯文化縣。

Remove ads

概要

沭陽縣,古稱「厚邱、建陵、懷文、潼陽」。位於江蘇省北部,是江蘇陸域面積最大、人口最多的縣[3]。

沭陽地處中國東部長江三角洲地區,沂沭泗水下游。是徐州、連雲港、淮安、宿遷四市結合部,屬魯南丘陵與江淮平原過渡帶。東與灌雲、灌南兩縣接壤,南與泗陽、漣水交界,西與宿遷宿豫區相鄰,北與東海、新沂兩縣市相連。縣域東西最大直線距離60公里,南北55公里,區域總面積為2299平方公里。沭陽交通便利,是江蘇省北部重要的公路交通樞紐。

沭陽歷史源遠流長,自秦設縣治以來,已有2000多年歷史,是兩漢文化發源地的重要組成部分。

沭陽目前是江蘇省3個省直管縣(市)之一,但行政依舊歸屬於江蘇省宿遷市,幹部管理、統計口徑等仍由宿遷市統籌。沭陽縣域經濟較為發達,工業發展迅速,經濟以第二、第三產業為主。2012年,沭陽縣成功躋身全國百強縣(市),位列全國百強縣第57位;2014年升至第47位。

名稱

沭陽地區秦漢時置建陵縣、厚邱縣、懷文縣、服武縣、臨渣縣等區劃。建陵縣得名於建陵山(北馬陵山),現在新沂市境內。厚邱縣位於今沭陽縣茆圩鄉厚邱村,因建於丘陵地區得名。懷文、服武得名於古人願景。臨渣縣得名於臨近渣水。

公元427年,劉宋廢厚丘縣,置僮(潼)縣。公元506年,南梁廢僮(潼)縣,置僮(潼)陽郡。「僮(潼)陽」,意為潼水之北。潼水是蘇北地區一條古河流,發源於建陵山西麓,向南經今新沂市的建陵山(北馬陵山)、宿遷市的馬陵山以東,折而東流,過沭城西,分兩股東北流入黃海。僮(潼)縣、僮(潼)陽縣因此得名。

東魏武定年間,南梁與東魏爭奪淮北,東魏在郯城南堰塞沭水,企圖水淹梁軍。沭水因此改道,經郯城、建陵山以東進入今沭陽境內,奪取潼水河道。自此,沭水存而潼水滅。公元549年,東魏在沭河以北(今沭陽縣治一帶)設立郡治,改僮陽郡為沭陽郡,領懷文縣、下城縣、臨渣縣、服武縣四縣[4]。由吾道榮曾在北齊高洋在位時任沭陽郡公(此前為文宣帝的諫議大夫,隋文帝受任他上儀同三司)。南陳太建五年,南陳吳明徹北伐,攻取沭陽郡,將下城、臨渣、服武併入懷文縣。太建九年(公元577年),北周滅北齊。翌年(公元578年),即南陳太建九年、北周建德七年,周、陳在呂梁展開激戰,陳敗周勝,江北州郡盡為北周所有。北周建德七年(公元578年),北周改懷文縣為沭陽縣,一直沿用至今。

建制歷史沿革

春秋分屬郯、魯。魯成公九年(公元前582年)築中城[5],城址在今日沭城西北20公里處。春秋末年,郯國南徙,遷都於本地。越國崛起後,亦拓境至此。

所謂六朝指三國兩晉南北朝這段時期。由於政治動盪戰亂頻仍,本地區建制變更亦十分頻繁。

三國時期屬魏,屬東海國。西晉,西晉初仍設東海國,後復為東海郡。陰平縣此時併入厚邱縣。五胡十六國時期,東海太守蕭誕以叛降於後趙石勒。後趙亡則屬南燕。

東晉末,劉裕北伐,此地復為晉有,東海郡寄治厚邱縣。南朝宋文帝元嘉四年(427年),廢厚邱縣,併入襄賁縣,另置僮縣。南齊時,僮縣又改稱厚邱縣。

梁武帝天監五年(506年),廢僮縣,置僮陽郡。東魏孝靜帝武定七年(公元549年)魏占淮北,此地皆為魏有。同年,改僮陽郡為沭陽郡,領懷文、下城、臨渣、服武四縣。

南陳太建五年,南陳吳明徹北伐,攻取沭陽郡,將下城、臨渣、服武併入懷文縣。太建九年(577年),北周滅北齊。翌年(公元578年),即南陳太建九年、北周建德七年,周、陳在呂梁展開激戰,陳敗周勝,江北州郡盡為北周所有。北周建德七年(公元578年),北周改懷文縣為沭陽縣,縣名沿用至今[8]。

Remove ads

元朝至元十五年(1278年),海州升為海州路,後改為海寧府,未幾,復降為州,隸屬於淮安路。領三縣:朐山、贛榆、沭陽[7]。

明朝洪武初,復海寧州為海州,省朐山縣入州治,隸屬於淮安府,僅領贛榆一縣,沭陽縣劃出,歸淮安府。明成祖遷都北平,改京師為南直隸,屬南直隸淮安府。

清朝初年,廢南直隸為江南省,隸淮安府不變,屬江南江寧布政使司。雍正二年(1724年),海州升為直隸州,直隸於江蘇省,屬淮徐道。同時沭陽劃歸海州,改屬海州府。嘉慶八年(1803年),改屬淮揚道[6]。

民國二年屬徐海道,民國十七年至三十七年屬東海專員公署、徐海行政公署。民國二十九年秋,中共淮海地委對境內區劃作了較大調整,分設泗沭縣抗日民主政府、潼陽縣抗日民主政府、東海縣抗日民主政府、灌雲縣抗日民主政府,隸屬淮海區專員公署。

1949年5月,撤銷東海、潼陽、泗沭縣,原轄復歸沭陽縣,隸屬淮陰行政專員公署,但轄境較明清、民國時期已發生的較大的變化。由於北部鄉鎮以及高溝、湯溝的劃出,縣域較建國前已大為縮小。1983年實行市管縣,屬淮陰市。1996年8月蘇北區劃調整,屬新設地級宿遷市。2011年屬江蘇省直轄縣。[9][10]。

1996年12月,仇和任沭陽縣委書記,以激進的強制手段在當地進行改革,雖引發了諸多爭議,確使得沭陽的經濟、政治、文化發生巨大變化。此後歷屆政府也多延續仇和時的政策,使沭陽從江蘇最貧困地區一躍成為全國百強縣。

自北周建德七年(578年)定沭陽縣名以來,縣名沿用至今,縣治也無變化。沭城鎮是江蘇省沭陽縣的城關鎮,也是沭陽縣縣政府駐地。鎮域面積288平方公里,轄24個居委會、50個村委會,人口56萬人。2013年,江蘇省政府決定撤銷沭城鎮,進行區劃調整,新設沭城街道、南湖街道、夢溪街道、十字街道、章集街道和七雄街道6個街道辦事處,人口74.7萬人。政府駐地為夢溪街道。

沭陽縣歷代縣治

自然地理

沭陽地處江蘇北部,介於北緯33°53′至34°25′,東經118°30′至119°10′之間。東西 60公里,南北55公里,呈不規則方形。東部和北部毗鄰連雲港的灌南縣、灌雲縣及東海縣,南部毗鄰淮安市淮陰區及漣水縣,西部於西南部毗鄰宿遷市區及泗陽縣,西北部毗鄰徐州管轄的新沂市,是徐、連、淮、宿四市結合部。

沭陽縣地處黃淮平原,地勢低平、平原廣闊,河網密佈。處於魯南丘陵與江淮平原過渡帶,地勢由西南向東北略有傾斜。平原佔總面積的93%,丘陵崗地只佔總面積的7%。沭陽的地形以平原占絕對優勢,地面高程一般都在7-4.5米之間[11]。

少數鄉鎮分佈有少許低丘。西部潼陽、茆圩、劉集、悅來等鄉鎮有些崗嶺,系馬陵山、安峰山、荻邱(踢球)山的余脈延伸部分,地勢較高,平均海拔在10米以上。東部平原地區新沂河以北,散佈着一些低丘,有韓山、孤山和官墩等。其中韓山為最高峰,海拔約70米。由於在此發現蘊藏有藍晶石礦,而山上的石頭也是很好的建築材料,開礦取石對韓山的整體景觀和植被造成了一定的破壞。

沭陽地處沂沭泗水系下游,有29條河流縱橫境內,水域面積為82.98平方千米,佔總面積的3.62%。受西高東低的地勢影響,河流多東西走向。

不過原有的天然水系已有較大變化,原來東西流向的天然河道沭河已不佔重要地位,目前主要的河流,包括東西向的新沂河和南北向的淮沭新河等均系1950年代人工開挖的河流。

沭陽屬於較為濕潤的暖溫帶季風氣候,四季分明。全境氣候溫和,四季分明,日照充足,雨量豐沛。年平均氣溫13.8℃,年平均最高氣溫14.3℃,最低13.3℃。歷年最高氣溫一般在35℃~38℃之間,最低氣溫在-4℃~-5℃左右。夏季多東南風,高溫多雨,冬季多西北風,寒冷乾燥,冬寒、夏熱、春溫、秋爽。年平均日照時數2363.7小時,年平均相對濕度為75%,年平均風速為2.8米/秒, 年平均降水量為937.6毫米[11]。

沭陽處於亞熱帶常綠闊葉林帶向溫帶落葉闊葉林帶過渡地帶,是傳統的林業大縣,全縣楊樹成片林達88萬畝,森林覆蓋率達26.73%,農田林網化率達100%,活立木蓄積量達470萬立方米。

沭陽花木名揚天下,全縣花木總面積42.2萬畝,花木品種3000餘種,各類盆景80餘萬盆,是全國最大的花木基地。生態環境十分優越。縣內新河鎮2000年被省花木協會評為花木之鄉,顏集鎮2001年被中國花木協會評為「中國花卉之鄉」。

沭陽農副產品優勢較大。農作物以水稻、小麥為主,年產糧食110萬噸、油料6.23萬噸、棉花0.51萬噸,年出欄商品豬150萬頭以上。

沭陽水產資源較豐富,全縣水域面積62.2萬畝,可利用養殖水面12萬畝,主要養殖青魚、鯉魚、鰱魚、龍蝦等。

沭陽礦產資源有非金屬礦9種,能源礦1種,其中藍晶石、水晶、磷、雲母礦以及黃砂、陶土等都具有較高開採價值。

交通

沭陽作為徐、連、淮、宿四市的結合部,起到了重要的交通樞紐作用。其交通方式多樣,包括公路、鐵路、水運以及空運。公路交通和機動車輛是該地區最重要的交通運輸方式。沭陽城區的各個區域之間由城區幹道連接,最高速度限定為50公里至80公里。城區主幹道一般為風景車道。沭陽城鄉公路網較為密集,公路密度和等級居蘇北前列。但因私家車輛增長過快,主要路線經常發生擁堵。

沭陽公路交通發達。但在1997年前,沭陽縣的公路密度、等級公路和公路質量均居江蘇省末位。經過仇和主政時期的大力建設,沭陽縣的公路密度和等級已經在蘇北地區居領先地位。京滬高速公路、205國道、245、267、324、326、344省道在沭陽交匯。

沭陽縣的水運以縱穿南北的淮沭新河和橫貫東西的新沂河形成十字形航道,沭陽港年吞吐量在300萬噸以上,列為江蘇省20大內河港口之一[13]。淮沭新河經淮安與京杭大運河相連,可以直通長江,經沭新河、薔薇河、古泊河達連雲港港口。連接沭陽與連雲港徐圩港的「宿連運河」正在建設中。

新長鐵路沭陽段

新長鐵路沭陽段

1949年前,隴海鐵路通過縣內北境,長度約10公里。後由於行政區劃調整,沭陽及宿遷北部鄉鎮合併為新沂縣,境內再無鐵路經過。

1996年建成的新長鐵路新沂至淮陰段結束了沭陽及淮陰地區沒有鐵路的歷史。2005年,從成都開往泰州的247次客運列車停靠沭陽站,結束了沭陽及宿遷地區無鐵路客運運輸的歷史。新長鐵路在沭陽境內46公里,設有廟頭鎮站、沭陽站、十湖站,中央車站為沭陽站。目前沭陽境內運行客、貨列車。

- 沭陽安瀾通用機場

市內只有通航機場。離沭陽最近、也是主要航空進出門戶的民航機場是位於淮安的漣水機場(45分鐘車程)以及連雲港花果山機場(50分鐘車程)。此外,距徐州觀音國際機場距離也相對較近,約1.5小時車程。

沭陽縣共開行十餘條市內公交線路和20餘條郊區路線。

由於新沂河、淮沭河流經沭陽縣腹地,河道寬度在1.3-1.5公里之間,因此過河通道的建設對於沭陽的交通體系至關重要。已經建成的通道有(從西向東):

| 鐵路橋 | 1995年 | |

| 新沂河大橋複線橋 | 公路橋 | 1991年 |

| 新沂河大橋 | 公路橋 | 1969年 |

| 公路橋 | 2000年 | |

| 公路橋 | 2011年 | |

| 公路橋 | 2007年 | |

| 公路橋 | 2014年 |

經濟

沭陽經濟較為發達。2012年,沭陽縣內生產總值為500.2億元,一般性預算收入為49億元,總量穩居蘇北23縣(市)第1位、在全省49縣(市)中排名第12位。2012年,成為全國百強縣(市),位列57位;2013年,升至51位;2014年,升至47位。

沭陽工業在明清時期,境內以傳統的手工作坊為主,又尤以酒坊、油坊為大宗。其中高溝(今屬漣水縣)、湯溝(今屬灌南縣)的釀酒業較為發達。民國時期,仍以手工作坊為主,缺乏近代工業。至1949年,僅有一家使用機器生產的印刷企業。20世紀50年代,縣級工業逐漸興起,但仍以農業為主要產業,工業基礎甚為薄弱。1997年以後,沭陽工業進步較大,隨着鄉鎮企業的發展和開發區、產業園區的建立,工業成為主導產業,經濟開始迅速發展。主要支柱產業為木材加工、輕紡服裝、機械電子、金屬加工、輕工食品。新材料、新能源、新醫藥及生物科技、軟件和服務外包等新興產業發展迅速。

江蘇沭陽經濟技術開發區位於沭陽縣城東部新區,緊臨京滬高速公路和324省道。園區原名「沭陽經濟開發區」,始建於2001年8月,2006年4月被省政府認定為省級經濟開發區,同年5月通過國家發改委審核;2013年12月6日,經國務院批准,升格為國家級經濟技術開發區,成為蘇北地區唯一一家縣域國家級開發區,定名為沭陽經濟技術開發區[14]。

沭陽經濟技術開發區面積24.5平方公里,園區內包括輕紡服裝、林木深加工、機械電子、軟件、新能源、新材料等和出口加工基地。各類產業區域間也嵌有商貿、物流、金融、住宅等三產服務區。

沭陽商業較為發達,建材、服裝、皮革、紡織品交易形成了較大的規模。

軟件業發展迅速,目前為江蘇江北地區最大軟件和服務外包基地。

沭陽縣擁有耕地面積204萬畝,經濟曾長期以糧食種植業為主。現農業結構已經明顯改變,向花木、林業、食用菌、水禽等生態農業不斷傾斜。

1997年以後,花木業、林業發展很快。現有花木種植面積40萬畝,產品覆蓋全國各省,年銷售額近22億元。全縣現有成片林面積40萬畝,活立木蓄積量達360萬立方米;木材加工企業達2286家,產品涵蓋多層板、刨花板、細木工板、貼面板、強化地板及木製工藝品等,中高密度板加工量居全省首位。

食用菌、水禽、反季節蔬菜等產業發展迅速。

城市建設

沭陽舊時多臨河建街,沿街辟巷。兩漢至魏晉時代,境內城市多築土城。但因為歷代多水災、兵災,至明朝中葉,縣治已無城牆保護。

明正德七年(公元1512年)為抵禦流寇,知縣易瓚主持修建土城,後因沭河洪災,土城多次坍塌重修。明萬曆二十二年(公元1594年),知縣徐可達主持修磚城。後因黃河奪淮侵沭,沭陽治下土地大多被淹,築城工作被迫停工。直至萬曆四十四年(公元1616年)才得以復工,由知縣杜從心主持修城[15]。此次修城,建築的城牆周長2800米(840丈),高5.77米(1丈7尺3寸)。東門曰承暉門,西門曰宣義門,南門曰近薰門,小南門曰聚奎門。因整座城的形狀像一隻船,所以沭陽城又有「船城」的雅號。

清乾隆三十一年(公元1766年),知縣倪學洙重修因戰火、洪水及風雨侵濁而破爛不堪的沭陽城城牆。此次重修擴大了城區範圍,修成後城牆周長增至2855米(855丈),城高6.7米(2丈),並在城牆裏側堆土作為戧台,使城牆比以往堅固了許多。城內築土牛城,南城牆瀕河。[16]。

鄉村集鎮多始建於元代,明、清時期漸趨規模,定期集散。

沭陽民國時城市基本維持明清舊制,城鄉屋宇簡陋,道路晴塵雨濘。1938年,國民政府實行「焦土抗日」,縣府動員民眾拆除城牆,磚石歸己,有幾百年歷史的沭陽城牆一夜間遭到了滅頂之災,幾天後便蕩然無存。

中華人民共和國成立時,沭城僅有十街九巷,城內大街是唯一鋪石街道,街道寬僅4-5米,長約1000米,有「東關到西關,十里不轉彎」之說。其餘路面則為土路,雨天泥濘,晴則塵揚,街巷狹窄,路面坎坷。

1956年城區南擴,1981年向東西拓展。至1987年城區面積為6平方公里,共建街道20條。近期,城市基礎設施配套面積拓展到83平方公里,其中建成區面積擴大到60平方公里,城區人口約56萬人。2015年將達80萬人。

沭陽城區集中,交通較為擁堵,成為城市建設的一大矛盾。近期,政府加強了公共交通及基礎設施規劃,城市擁堵的狀況將得到一定的緩解。

沭陽近年修建了文化藝術中心、博物館、體育館等文化、體育設施。

行政區劃

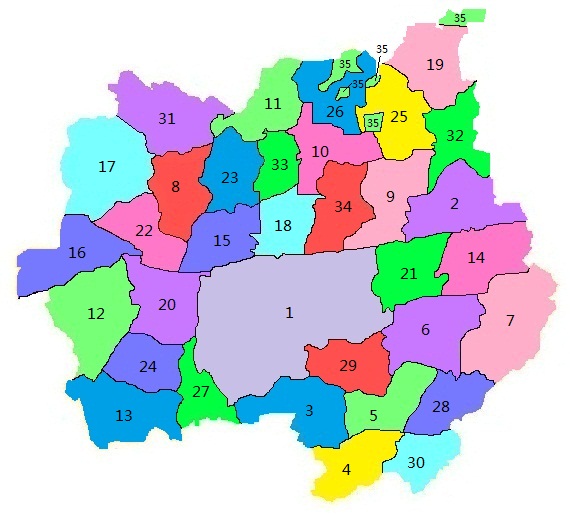

明清設36個鎮。民國期間,裁鎮設9市1鄉,後改為10區162鄉鎮。中華人民共和國成立後,區鄉屢有更動,至20世紀80年代相對穩定,計35個鄉鎮(場),另有10多個集市。現下轄6個街道、25個鎮、8個鄉、1個農場,474個行政村(居)委會,縣政府駐地為夢溪街道。

除除正式行政區劃外,沭陽還設立以下經濟功能區:

- 沭陽經濟技術開發區(國家級)

- 沭陽臨港新城

人口

沭陽行政區劃及人口[17]:

(註:城區各街道為2013年設立,城區數據根據2013年調整。類似鄉鎮的區劃:青伊湖農場 (序號 35))

2010年,沭陽總人口達218萬,其中戶籍人口183萬,是江蘇省人口最多的縣份,也是中國人口最多的縣之一。人口密度為948人/平方公里。

多種文化在沭陽融合,佛教、道教、基督教、天主教、回教皆有民眾信仰。少數民族人口8000餘人。

根據第七次全國人口普查數據顯示,截至2020年11月1日零時,沭陽縣常住人口為1674978人,戶籍人口198.65萬人。

文化

沭陽的文化屬於海州文化,是吳楚文化和齊魯文化的匯合點,故其民俗以淮海、江淮文化為主,兼具魯南地區的特色和風貌。

沭陽縣位於江蘇北部,屬江淮官話洪巢片海州小片,位於江淮官話的北沿。西與中原官話緊鄰,北、東、南則與江淮官話連成一片。沭陽方言與連雲港市區及灌雲縣類似,入聲的保留,使沭陽方言明顯區別於大多數中原官話方言。[18][19]。

縣內各地語言、語調有所差異,並形成了各具特色的地方戲曲,如淮海戲、僮戲等,還有琴書、快板、鼓鑼等曲藝品種。隨着經濟的發展和境內人口流動,普通話在本地尤其市區影響越來越大。

淮海戲,戲曲劇種,是國家級非物質文化遺產。主要流行於江蘇北部的連雲港市、宿遷市及淮安市、鹽城市的北部城鄉。源出於沭陽縣吳集鎮的「拉魂腔」,因以板三弦伴奏,又稱「三刮調」。早期是沿門說唱民間故事的「門頭詞」,清道光十年(公元1830年)後,藝人自由結班發展成為打地攤演出的小戲。淮海戲以沭陽方言為標準音,並結合兼顧附近的泗陽、海州鄉音。

僮戲、琴書、快板、鼓鑼等。

沭陽是傳統的淮揚菜地區。本地菜注重刀工,口味清淡,不嗜辛辣。烹飪善用火候,擅長燉、燒、燜;選料尤為注意鮮活、鮮嫩。傳統菜品有軟熘長魚、紅燒獅子頭、墨魚蛋糕等。

沭陽小吃極具地方特色。「朝牌」是本地區最為普遍的早點之一。「朝牌」是沭陽對烤牌的稱呼,是燒餅類食品的一種。因烤牌的形狀酷似古代大臣上朝時手持的笏,故又稱朝牌。沭陽「朝牌」起源於明代,以「顏集朝牌」最為著名。顧家吊爐餅始源於清乾隆年間,劉墉曾題寫「吊爐大餅,乃沭陽之一絕」。廟頭千張(百葉)源於明代,袁枚為沭陽知縣時(1743-1745),"沭邑西"的千張已廣聲譽了[20]。

沭陽廟會,會期從農曆四月十二至十四日,又叫「四月十二會」。該會起源於明末清初的昭德廟會。

三日廟會,香火極盛,各地善男信女敬香禮拜;各地商人也雲集沭城。舊時出遠門,多以馬以車代步。每逢廟會,沭城內停滿了車馬。商人見此情景,就想出賽馬的辦法,以選優汰劣,買賣騾馬。於是,昭德廟會遂漸漸變為以買賣騾馬為中心的騾馬會。此後,每逢農曆四月十二,沭城都要舉行一次騾馬會,地址在騾馬街東側。會上,四鄉八鎮,遠至連雲港、郯城的人,都來趕會作騾馬交易。賣者讓騾馬奔跑,招徠買主;買主也要試試腳力,坐騎試駕。選中後,經牙行撮合即可成交。到了清朝晚期,騾馬會的賽馬項目漸漸失傳,而逢會仍流傳下來。廟會上,除騾馬交易外,還有踩高蹺、打花鼓、跑旱船、戲曲和雜技等表演。此外,也買賣農具,以迎接麥收的到來。

現在,沭陽廟會仍按時舉行,一如舊俗。

虞姬傳說、工鼓鑼

教育

- 宿遷經貿職業技術學院

省屬市管公辦普通全日制高等學校,前身是沭陽師範高等專科學校,創建於於1920年,已有90多年歷史。2005年8月,經省教育廳批准,由師範專科學校升格為綜合性普通高等學校。研究哥德巴赫猜想的數學家周密畢業於該校。

- 江蘇沭陽中等專業學校(公立)

- 宿遷傳智互聯網中等職業技術學校

- 沭陽鴻星中等專業學校

- 江蘇省沭陽中學(公立)

- 沭陽如東中學(公立)

- 建陵中學(公立)

- 華沖中學(公立)

- 沭陽夢溪中學(原沭陽國際學校)

- 修遠中學

- 懷文中學(公立)

- 沭陽如東實驗學校(公立)

旅遊

古栗林公園位於沭陽縣新河鎮周圈村,是蘇北地區保存最為完好的一座古植物園,距今已有近300年的悠久歷史,同時也是生態旅遊示範區的重要景區之一,佔地面積500多畝,園內最老的板栗樹樹齡有260餘年,百年以上樹齡的古樹有1400多棵。古栗林有一百多株銀杏,其中最古老的有將近500年。古時栽植此林出於防禦、防盜和護寺之需,均按周易八卦圖形分佈。

虞姬溝發源於新沂市荻邱山(踢球山),位於時集鄉東南部,流經沭陽縣顏集、廟頭、賢官等鄉鎮,接薔稚河入海,全長一百多公里。溝畔至今仍有有胭脂井、霸王橋、九龍口、點將台、項宅等史跡和人文典故。

圓覺禪林位於沭陽縣城區大連東路北側,為該地區唯一集寺院、遊覽禮佛為一體的大型佛教寺院。 圓覺禪林主要建築有山門鐘鼓摟、素齋館、天王殿、大雄寶殿、大悲殿、藏經摟、寶塔。其中,天王殿面闊28米、高15米,外形為單檐廡殿式仿古建築;大雄寶殿面闊39米、高21米,為重檐廡殿式仿古建築;寶塔總高38米,是一組仿中國唐代佛教大乘佛法早期的一組高層密檐寶塔建築。

特產

國內友好城市

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads