劍龍屬

来自维基百科,自由的百科全书

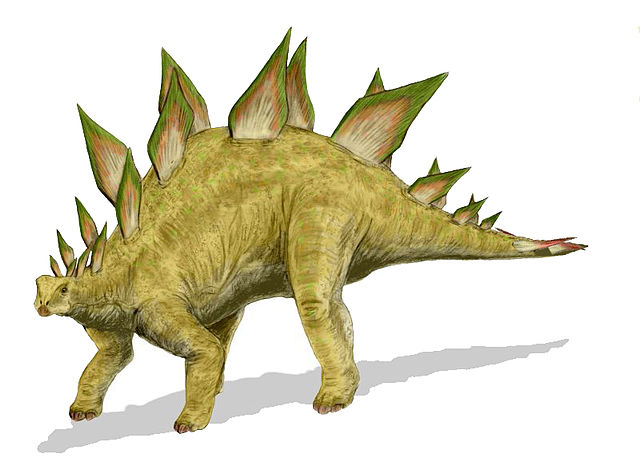

劍龍(屬名:Stegosaurus,意為「屋頂蜥蜴」,發音:/ˌstɛɡəˈsɔːrəs/[2])是植食性裝甲類恐龍的一個屬,生存於距今1.55億至1.5億年的晚侏羅世啟莫里階至提通階,化石產自美國西部和葡萄牙,目前已有80多件殘骸被發現。本屬含有3個公認物種,分別為狹臉劍龍(S. stenops)、蹄足劍龍(S. ungulatus)和溝紋劍龍(S. sulcatus),三者皆生存於莫里遜組。劍龍與雷龍、梁龍、腕龍、異特龍和角鼻龍共享棲息地,後兩者可能會捕食劍龍。

| 劍龍屬 | |

|---|---|

| |

| 狹臉劍龍「蘇菲」(NHMUK PV R36730)的化石,位於倫敦自然歷史博物館 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 蜥形綱 Sauropsida |

| 總目: | 恐龍總目 Dinosauria |

| 目: | †鳥臀目 Ornithischia |

| 亞目: | †劍龍亞目 Stegosauria |

| 科: | †劍龍科 Stegosauridae |

| 亞科: | †劍龍亞科 Stegosaurinae |

| 屬: | †劍龍屬 Stegosaurus Marsh, 1877 |

| 模式種 | |

| †狹臉劍龍 Stegosaurus stenops Marsh, 1887

| |

| 其它物種 | |

| |

| 異名 | |

| |

劍龍體型龐大,體格粗壯、背部圓潤,前肢短、後肢長,尾巴高懸在空中,為植食性的四足動物。劍龍因其寬而直立的骨板和帶刺的尾巴而成為最著名的恐龍物種之一,科學家長期以來一直在猜測這些骨板和尖刺的功能,今天,人們普遍認為尾刺很可能用來防禦捕食者,而背部的骨板則主要用來展示或調節體溫。劍龍的腦體質量比相對較低,具有短脖子和小腦袋,表明它最有可能進食低洼處的灌木叢。劍龍物種之一的蹄足劍龍是已知體型最大的劍龍類,其尺寸超過釘狀龍和華陽龍。

劍龍遺骸最早由奧塞內爾·查利斯·馬什在骨頭大戰期間發現於恐龍嶺國家地標。首批已知骨骼過於零碎,因此這種動物的真實面貌(包括姿勢與骨板的排列方式)在多年以後才得到深入了解。儘管劍龍在書籍和電影中很受歡迎,但其骨骼直到20世紀中期才成為大型自然歷史博物館的主要展品,由於缺乏完整骨骼,許多博物館被迫將多個不同標本進行「拼接」來進行展示。劍龍是一種廣為人所知的恐龍,在電影、郵票和其它媒體中都有出現。

發現與命名

劍龍是骨頭大戰期間描述的眾多恐龍物種之一,首批化石包括幾節尾椎、一塊骨板及其它幾塊顱後骨骼,由亞瑟·雷克斯從科羅拉多州莫里森北部的雷克斯YMP五號採石場(Lakes' YPM Quarry 5)收集。[3]這些破碎的骨頭(YPM 1850)由古生物學家奧塞內爾·查利斯·馬什於1877年描述,成為模式種裝甲劍龍(Stegosaurus armatus)的正模標本。[4]馬什原以為這些遺骸屬於類似海龜的水生動物,故將屬名取為Stegosaurus,意為「屋頂蜥蜴」(由古希臘文中代表「屋頂」的στέγη/stégi或代表「(如屋瓦一般)緊密鋪設覆蓋」的στέγω/stégō,以及代表蜥蜴的σαῦρος/saûros組成),因為他最初認為這些骨板平鋪在動物背上,像屋頂上的瓦片般重疊。[4]如今雖有不少更完整的標本被歸入劍龍,但對正模標本進行清修及研究後發現,劍龍模式種實際上是存疑的,對像劍龍這樣著名的屬而言並非理想情況。[3]鑑於此,國際動物命名委員會決定以化石更完整的狹臉劍龍(S. stenops)代替裝甲劍龍作為模式種。[5]馬什還誤將幾塊其它恐龍的化石歸入裝甲劍龍,包括蜥腳類梁龍的齒骨和牙齒,又將蜥腳類的肢骨及一根異特龍脛骨編入了YPM 1850。[6]

至於骨頭大戰的另一方,1878年,愛德華·德林克·科普根據科羅拉多州花園公園乳頭山附近科普3號採石場(Cope's Quarry 3)出土的零散化石命名了另一種劍龍類:骨板軒甍龍(Hypsirhophus discurus)。[7]後來不少學者均認為軒甍龍是劍龍的異名,[8]但彼得·加爾東仍於2010年指出兩者的椎骨存在差異。[3]1877或1878年,科普聘請的化石獵人哈貝爾(F. F. Hubbell)在科摩崖挖化石的時候,同樣發現一具不完整的劍龍骨骼。這些骨骼現為美國自然歷史博物館一座劍龍骨架的組成部分。[9]

1879年8月,亞瑟·雷克斯在懷俄明州雅賓利縣的科摩崖發現數具大型劍龍標本,出土層位屬於晚侏羅世的莫里遜組。[6]大部分化石均出自13號採石場(Quarry 13),其中包括蹄足劍龍(Stegosaurus ungulatus)正模標本YPM 1853,由雷克斯和威廉·哈洛·里德於同年收集,並由馬什命名。[6]該標本由部分顱骨、幾塊椎骨、一個坐骨、部分四肢、幾塊骨板及四根尾刺組成,附近發現的八根尾刺亦被編入此標本。[6]正模標本還保存有腳部化石,也是種加詞「蹄足」的由來。[10][3]1881年,馬什僅根據一塊髖部命名了第三個種「似劍龍」(Stegosaurus "affinis"),但其化石後來遺失,該物種也淪為無資格名。[6][3]1887年,馬什從科摩崖描述了另外兩個物種。雙叢劍龍(Stegosaurus duplex)建立自里德11號採石場(Reed's Quarry 11)發現的部分脊柱、部分骨盆及部分左後肢(YPM 1858),現為蹄足劍龍的異名。[8]另一個物種稱作溝紋劍龍(Stegosaurus sulcatus),建立自1883年收集的一條左前肢、肩胛骨、左股骨、幾節椎骨、數塊骨板及真皮裝甲(USNM V 4937)。[8][3]溝紋劍龍最值得注意之處是保存了一根很大的尖刺,推測位於肩部,如今已被用於鑑別該物種。[3]

有關劍龍的最大發現出現在1885年,當時發現一具近乎完整且關節連接的亞成體骨骼,其中包括許多先前從未發現過的材料,如完整的顱骨、咽喉小骨及關節連接的骨板。[10][8]該骨骼由馬歇爾·費爾奇(Marshall P. Felch)於1885至86年間從自己在科羅拉多卡農城附近花園公園鎮上的採石場中收集。[11][8]費爾奇挖掘得十分專業,先將含骨骼分塊標記再分別清修。[8]該骨骼於1887年被寄給馬什,後者將其命名為狹臉劍龍(Stegosaurus stenops)。標本當時雖未清修完畢,但接近完整,因此馬什完成了重建骨骼的首次嘗試。[10][12]馬什於1891年發表這一歷史上首個蹄足劍龍重建,缺失部分則用狹臉劍龍化石填補。然而,理查德·萊德克在1893年誤將馬什的作品重新發表並標名為「軒甍龍」。[8]

狹臉劍龍骨骼保存於華盛頓特區的美國國立自然歷史博物館,自1915年以來便在此展出。[13]該館的另一座骨架是由幾件歸入狹臉劍龍的標本組成,均於1887年在科摩崖的13號採石場收集,其中標本USNM 6531最為完整。[13]蹄足劍龍正模標本(YPM 1853)於1910年被理查德·斯旺·盧爾裝入皮博迪自然史博物館內的史上首座劍龍骨架。原將骨板成對裝在肋骨基部上方,但於1924年重新將骨板沿背部中線排成兩列並交錯放置。[14]美國國立自然歷史博物館從該採石場發現的其它標本,包括尾椎和又一塊大型骨板(USNM 7414),與YPM 1853屬於同一隻個體。[3]

下一個被命名的劍龍物種是馬氏劍龍(S. marshi),由弗雷德里克·盧卡斯(Frederick Lucas)描述於1901年。盧卡斯在同年晚些時候將該物種建立為新屬裝甲龍。盧卡斯還重新研究了劍龍的生前外觀問題並得出結論:骨板成對排列,沿背部分成兩排,且位於肋骨基部上方。盧卡斯委託查爾斯·耐特根據他的新解釋製作蹄足劍龍的復原圖。然而,盧卡斯在第二年寫道,他現在相信劍龍的骨板可能是交錯排列的。理查德·斯旺·盧爾1910年寫道,狹臉劍龍的骨板交替模式可能是由死後骨骼移位所致。他在皮博迪自然史博物館帶領眾人建成有史以來第一座劍龍骨架,並將骨板成對擺放。[8]1914年,查爾斯·惠特尼·吉爾摩反駁了盧爾的觀點,並指出一些狹臉劍龍標本(包括現已完全準備好的正模標本)的骨板皆成排交替保存並靠近背部頂端,且無證據表明骨板位置在石化過程中發生過移動。[8]吉爾摩和盧卡斯的解釋成為普遍接受的標準。1924年,皮博迪博物館的劍龍骨架亦被改動以反映這一點。[14]

儘管劍龍被視為最獨特的恐龍種類之一,但在20世紀早期因缺乏完整標本而未能在大部分博物館中展出。[13]截至1918年,世界上僅有一座劍龍骨架,即蹄足劍龍正模標本,但該標本直到1910年才在皮博迪自然歷史博物館進行展出。1917,該展品與皮博迪博物館的舊建築被一起拆除。[13]這座具有歷史意義的骨架於1925年皮博迪博物館重新建立並正式開放前被重新安裝。[14]1918年,第二座劍龍骨架也是第一座狹臉劍龍骨架製作完成。這具骨架是在美國國家自然歷史博物館的查爾斯·吉爾摩的指導下建造的。它由幾件標本拼接而成,主要部分源於標本USNM 6531,比例與狹臉劍龍的正模標本相近,於1918年正式展出。[13]舊的骨架在2003年被拆除,並在2004年替換成新的姿勢。[15]第三座劍龍骨架於1932年在美國自然歷史博物館展出。該博物館裏的骨架長期以來一直是由部分遺骸組成的混合物,其中亦含有其它標本的複製品。巴納姆·布朗在為博物館雜誌撰寫劍龍骨架的文章時,描述並反駁了一種流行的錯誤關點,即劍龍臀部存在「第二大腦」。[16]另一座劍龍骨架拼接時所使用的標本是1920至1922年間從美國國立恐龍公園收集的蹄足劍龍化石,於1940年在卡內基自然歷史博物館展出。[17]

關於劍龍的書籍和文章的主要主題之一是骨板排列方式。[18]它是恐龍重建史上的一個重要論點,多年來已有四種可能的排列方式被提出:

- 骨板像瓦片狀盔甲般平鋪在背上――這是馬什最初的解釋,劍龍由此得名。隨着完整骨板的進一步發現,其形態顯示骨板直立在背部邊緣,而非平鋪。

- 到1891年,馬什發表了一張更廣為人知的劍龍復原圖,其背部只有一排骨板。[12]這種復原很早就被廢棄,因為馬什不太了解骨板是如何嵌入皮膚,在這種排列方式中,骨板被認為重疊過多。20世紀80年代,斯蒂芬·澤爾卡斯(Stephen Czerkas)根據鬣蜥背棘的排列方式對其進行修改並重新使用。[19]

- 骨板盤沿背部成對排列,例如耐特1901年所作的復原圖和1933年的電影《金剛》。

骨頭大戰結束後,美國東部許多主要機構受馬什與科普啟發,開始收集自己的恐龍化石。這場比賽由美國國立自然歷史博物館、卡內基自然歷史博物館及菲爾德自然歷史博物館發起,三家博物館均派出考察隊到西部收集恐龍化石,並在展廳內組裝骨架。[22]美國自然歷史博物館於1897年率先發起考察,並在科摩崖的骨艙採石場(Bone Cabin Quarry)發現多具不完整的劍龍標本。[22][9]遺骸未經描述,便於1932年用於組裝骨架,這座骨架主要由骨艙採石場出土的AMNH 650和470標本組成。[9][23]美國自然歷史博物館的骨架組裝完畢後於菲爾德博物館展出,後者在第二次恐龍熱期間未收集到任何劍龍骨骼。[23]卡內基博物館則收集了許多劍龍標本,首批化石於1902至03年間在懷俄明州卡本縣的凍山(Freezout Hills)發現,其中僅含少量顱後遺骸,但在20世紀初至20年代,該館員工又在恐龍國家紀念公園發現數十具劍龍標本,此地也是劍龍化石最多的地方之一。[24]CM 11341是採石場發現的最完整骨骼,於1940年和其它幾件標本一起用於組裝一座劍龍骨架。卡內基博物館的員工還發現一個顱骨(CM 12000),這類化石也是劍龍化石最稀少的一種。[24]美國自然歷史博物館與卡內基博物館的化石均被認為屬於蹄足劍龍。[24][6]

恐龍文藝復興期間,博物館和公眾對恐龍重新燃起興趣,劍龍化石也開始被繼續收集,儘管鮮有化石可以被完整地描述。在1937年的花園公園,一位名叫弗蘭克·凱斯勒(Frank Kessler)的高中老師帶領學生遠足時又有了一個重大發現。凱斯勒聯繫了丹佛自然和科學博物館,後者派出古生物學家羅伯特·蘭德伯格(Robert Landberg)。[25]蘭德伯格與丹佛博物館員工合作,挖出一具70%完整的劍龍骨骼,一起挖出的還有龜鱉目、鱷類及其它化石,發現化石的採石場後被命名為「凱斯勒遺址」("The Kessler Site")。[25]1938年,鋼鐵工人菲利普·萊因海默(Phillip Reinheimer)將這具劍龍骨骼裝入丹佛博物館內,直到1989年該館館長開始翻修博物館展廳,並派遺考察隊去尋找更多劍龍遺骸時才被撤下。[25]考察隊的布里安·斯莫爾(Bryan Small)成功在凱斯勒遺址附近發現一副近乎完整的劍龍骨骼,發現地也因此得名「斯莫爾採石場」("Small Quarry")。[25][26]「斯莫爾採石場」的劍龍關節連接且極為完整,從而指明了劍龍背部骨板及尖刺的位置,以及早年費爾奇發現狹臉劍龍正模標本時找到的咽喉小骨的位置及尺寸,儘管該標本已在「道路死亡」("roadkill")條件下被壓扁,與狹臉劍龍正模類似。[27][26][25]該劍龍骨架被置於1979年從科羅拉多州莫法特縣收集的異特龍骨骼旁邊。[25]

1987年,哈羅德·博蘭(Harold Bollan)在科羅拉多梅薩縣的兔子谷發現一具40%完整的劍龍骨骼,地點位於恐龍之旅博物館附近。[28]該骨骼被賦予暱稱「博蘭劍龍」,並納入恐龍之旅博物館的館藏。[28]從「詹姆斯·詹森採石場」("Jensen-Jensen Quarry")收集了一個關節連接的軀幹標本,其中包括幾塊背部骨板,關於2014年對其作出簡要描述。儘管此標本數年前便已發現,但目前仍在楊百翰大學進行清修。[29]2007年從葡萄牙上侏羅統的洛里尼揚組發現了劍龍標本,描述者將其歸入蹄足劍龍近似種。[30]雖僅含一顆牙齒、13節椎骨、部分四肢、頸椎骨板及其它幾塊顱後骨骼,但該標本卻是已知少數關節連接的劍龍骨骼之一。[30][27]

「蘇菲」(Sophie)是已知最完整的劍龍標本。該標本約85%完整,含360塊骨骼。該標本由鮑勃·西蒙(Bob Simon)於2003年在懷俄明榭爾附近紅峽谷農場(Red Canyon Ranch)的一座採石場內發現,後由瑞士阿薩爾恐龍博物館的員工於2004年發挖並清修,該館以土地所有者女兒的名字,將標本暱稱取為「莎拉」(Sarah)。[27][31]標本發現於私人土地上,因此可供購買。倫敦自然歷史博物館與傑瑞米·赫爾曼(Jeremy Herrmann)等捐贈者合作籌備資金,並安排收購標本,後者隨之被賦予新的館藏編號NHMUK PV R36730,並以赫爾曼女兒的名字重新命名為「蘇菲」。[32]安裝好的骨架於2014年12月展出,並於翌年被描述。[27]它是一具性別未知的年輕個體,長5.8米(19英尺)、高9.5米(31英尺)。[27]20世紀90年代,阿薩爾博物館員工在懷俄明豪伊採石場(Howe Quarry)發掘「蘇菲」時還發現其它幾具不完整的劍龍骨骼,但只有前者被詳細描述過。另在所謂「維多利亞」("Victoria")遺址中發現一具保存完好的骨骼,其中包含許多關節半連接的椎骨,旁邊還發現一具暱稱「大艾爾2號」("Big Al II")的異特龍骨骼。[31]

描述

劍龍因其沿圓形背部高度增加且交錯排列的獨特菱形骨板,以及尾部末端附近水平外延的兩對尖刺,而成為辨識度最高的恐龍物種之一。雖然劍龍中的大型個體可以長到9米(29.5英尺)長、[33]5.3—7公噸(5.8—7.7短噸)重,[34][35]但與同時代的巨型蜥腳類相比仍較為矮小。在劍龍身上,盔甲的存在似乎很有必要,因為與之共存的動物包括很多大型掠食性獸腳類恐龍,如異特龍和角鼻龍。[36]

大多數已知的劍龍信息來自於成年遺骸,不過目前已有幼龍化石發現。1994年在懷俄明州發現的一件亞成體標本長4.6米(15.1英尺),高2米(6.6英尺),其生前可能重達2.4公噸(2.6短噸),現展示於懷俄明大學地質學博物館。[37]

劍龍顱骨狹長,具有小型眶前孔。該孔位於鼻部和眼睛之間,是大多數主龍類(包括現代鳥類)的共同特徵,但在現存鱷形目中已經消失。顱骨位置較低,因此劍龍可能以低矮植被為食。這一解釋得到了門齒缺失以及可能被角質喙或嘴鞘替代這一事實的支持。下顎具有扁平的上下延伸部分,從側面看時完全遮住牙齒,表明劍龍長有海龜一樣的喙。沿顎部延伸的喙的存在可能表明劍龍沒有臉頰。[38][39]這種寬闊的喙可能是劍龍和其它高級劍龍科所獨有的特徵,存在位置通常被限制於顎尖。[38][40]其他研究人員將這些嵴狀突起解釋為其它鳥臀目類似結構的改良版本,這些結構可能表明劍龍具有肉質臉頰而非角質喙。[41]劍龍牙齒較小,呈三角形且形狀扁平,磨損面表明它們確實研磨過食物。[42]

儘管劍龍的體型很大,但大腦卻很小,其尺寸甚至未能超過狗。19世紀80年代,保存完好的腦殼令馬什獲得劍龍的顱腔模型,模型顯示,劍龍的顱腔比例遠小於當時所有的已知恐龍。如果一隻動物的體重超過4.5公噸(5短噸),其大腦重量可能不超過80克(2.8盎司),這一事實促成了一個流行的舊觀念,即所有恐龍的智商都很低;而現在,這個觀念基本上已被否定。[43]劍龍大腦的真實形態還不為人所知,但在動物的身體結構中大腦本身就很小,即使對於恐龍來說也是如此,而且小型大腦很適合緩慢的草食性生活方式和有限的行為複雜性。[44]

狹臉劍龍骶骨前方的脊柱中含有27塊骨骼。在不同個體中,骶椎數量也有所不同,大多數亞成體具有4節;而尾椎數量則約為46節。骶前椎骨分為頸椎和背椎,劍龍約有10節頸椎和17節背椎,總數比西龍多1節,比華陽龍多2節,不過米拉加亞龍體內保留了17節頸椎和數量未知的背椎。第一節頸椎稱為樞椎,與寰椎相連且經常融合在一起。頸部比例從前到後逐漸變大,但是除了大小以外,在其他方面的變化都不大。前幾節背椎之後的椎體從前到後更加伸長,橫突背側更為隆起。狹臉劍龍的骶骨具有四節骶椎,但一節背椎與骶椎融合形成背骶。狹臉劍龍的尾椎也存在該現象,部分尾椎與骶椎融合形成尾骶。西龍具有兩節背骶,只有四塊融合的骶骨,而釘狀龍的骶椎可能多達七節,並同時具有背骶和尾骶。狹臉劍龍一般具有46節尾椎,最多可達49節,椎體和神經棘沿椎列漸漸縮小,後者在第35節尾椎處消失。尾部中段的神經棘具有分叉,表明它們在頂部附近被分開。[27]

狹臉劍龍已有多具接近完整的骨骼被發現,其中保存了幾乎所有的身體部位,包括四肢。肩胛骨呈次矩形,具有堅固的肩胛刃。儘管肩峰並非總是保存完好,但比釘狀龍略大。肩胛刃較為筆直,但略向背面彎曲。刃的背面有一小型突起,可作為三頭肌的基部。鳥喙骨與肩胛骨相連,呈次圓形。[27]每隻後腳具有三根腳趾,每隻前腳具有五根腳趾;只有內側的兩個腳趾具有鈍蹄。指式是2-2-2-2-1,意即前肢內側的四根手指各含有兩塊骨骼,最外側的手指則含有一塊。[45]四肢皆由腳趾後面的爪墊所支撐。[46]劍龍前肢比粗壯的後肢短得多,導致其姿勢異常。劍龍站立時尾部似乎離地面很近,而頭部相對較低,高度可能不超過1米(3.3英尺)。[26]

劍龍最明顯的特徵是真皮骨板,由17到22個獨立骨板和扁平棘刺組成。[14]這些骨板屬於「高度改良」的皮內成骨,類似於今天的鱷魚和很多蜥蜴。它們並未直接附着在動物的骨骼上,而是從皮膚上生長出來。在髖部發現了最大的骨板,其寬度和高度皆超過60厘米(24英寸)。[14]

在2010年對劍龍物種的評論中,彼得·加爾冬提出不同物種可能具有不同的骨板排列方式,因此其排列方式可能對物種識別很重要。加爾冬注意到,狹臉劍龍的骨板已被發現連接於兩個交錯的列中,而不是成對排列。化石更少的蹄足劍龍也有骨板被發現,但沒有連接至相應椎骨,使得該物種的骨板排列方式更難確定。然而,蹄足劍龍的尾部保留了兩個形狀和大小几乎相同的扁平刺狀骨板,但彼此呈鏡像狀態(即形狀對稱),表明它們至少是成對排列的。[3]許多骨板明顯是手性的,[20][21]且沒有發現任何個體具有兩塊大小和形狀相同的骨板;然而,不同個體之間的骨板亦具有關聯性。保存完好的西龍骨板的表皮印痕顯示出光滑的表面和長而平行的淺槽,表明骨板上覆有角質鞘。[47]

分類及物種

劍龍的骨板和尾刺與甲龍類的盔甲一樣,皆是從基底裝甲類特有的、龍骨低矮的皮內成骨進化而來。[48]加爾冬(2019年)認為印度早侏羅世(錫內穆階至普連斯巴奇階)下科塔組的一塊恐龍裝甲屬於甲龍類成員,並指出該發現表明甲龍類及其姐妹群劍龍類可能起源於早侏羅世前期。[49]

迄今為止發現的絕大多數劍龍類皆隸屬於劍龍科,其成員的生存年代介於晚侏羅世至早白堊紀世期間,保羅·塞里諾將其定義為「與劍龍的親緣關係近於華陽龍的所有劍龍類」。[50]根據定義,劍龍也是其成員之一。該類群分佈廣泛,成員遍佈北半球、非洲甚至南美洲。[51]

一般將劍龍歸入劍龍科內自己的劍龍亞科演化支,該亞科通常還包含烏爾禾龍及鎧甲龍,[52]儘管有時也將西龍歸入其中。[53]瑞文等人(2023年)的系統發育分析結果如以下分支圖所示,其中展現了劍龍在劍龍亞目及扁腳類中的位置:[54]

| 扁腳類 Eurypoda |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2017年,瑞文和邁德蒙特發表一項新的系統發育分析,包含劍龍科幾乎所有已知屬。[55]他們的數據集在隨後幾年中得到擴展,增添了更多分類單元。2024年,李寧等人在對中國河口群劍龍類化石材料的描述中,使用該數據集的修改版來分析劍龍類的系統發育關係:[1]

| 劍龍亞目 Stegosauria |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

劍龍曾有多個物種被描述,其中僅有3個被視為有效,其餘多為無效種或異名。[6]已確認的劍龍遺骸發現於莫里森組的第二至第四地層帶中,其它可能遺骸發現於第一地層帶中。[56]

- 蹄足劍龍(Stegosaurus ungulatus)意為「有蹄的屋頂蜥蜴」,由馬什在1879年根據懷俄明州科摩崖(12號採石場,靠近Robber's Roost)發現的遺骸所命名,[57]可能是狹臉劍龍的異名。[27]該物種長達9米(29.5英尺),為本屬最長的物種。在葡萄牙發現的一件零碎標本已初步確認為該物種,其年代可追溯至啟莫里階晚期至提通階早期。[30]蹄足劍龍可根據更長的後肢、成比例縮小且末端更尖、基部更寬、尖部更窄的骨板和尾刺前方幾個小而平的刺狀骨板而區別於狹臉劍龍,這些刺狀骨板似乎是成對分佈的,因為至少有一對骨板形狀相同且對稱;蹄足劍龍的股骨和髖骨似乎也長於其它物種。正模標本中發現了八根尖刺,儘管它們分散在原來的位置,但通常被解釋為表明這隻動物具有四對尾刺,因為目前並未發現保存有完整尾刺的標本,也沒有發現同時保存八根尾刺的其他標本。這對額外的尖刺可能來自另一個體,雖然沒有發現其它額外骨骸,但如果在原址進行更多挖掘,這些骨頭可能會被發現。[3]其它採石場的標本(例如13號採石場發現的尾巴,現為美國自然歷史博物館合成骨架AMNH 650的一部分)根據尾椎形狀而歸類於蹄足劍龍,然而,這些標本也只有四根尾刺保存下來。[6]1910年,理查德·斯旺·盧爾將正模標本(YPM 1853)併入皮博迪自然史博物館中的世界上第一具劍龍骨架。最初,骨板被成對安裝在肋骨底部上方,但在1924年被重新安裝並沿背部中線交錯排列。[14]美國國家自然歷史博物館從同一採石場發現的其他標本包括尾椎和一個額外的大型骨板(USNM 7414),與YPM 1853屬於同一個體。[3]

- 狹臉劍龍(Stegosaurus stenops)意為「臉部狹窄的屋頂蜥蜴」,由馬什命名於1887年,[11]正模標本由馬歇爾·費爾奇(Marshall Felch)在1886年收集於加州卡農城北部的花園公園,為本屬最著名的物種。狹劍劍龍具有成比例的大而寬的背部骨板和圓形的尾部骨板,化石顯示這些骨板分成兩排且交錯排列。狹臉劍龍已有至少50具成年和幼年恐龍的部分骨骼、一個完整顱骨和四個部分顱骨被發現,其中至少含有一具完整骨骼。其體長約為7米(23英尺),短於其他物種,分佈於科羅拉多州、懷俄明州和猶他州。[41]

- 溝紋劍龍(Stegosaurus sulcatus)意為「有溝紋的屋頂蜥蜴」,由馬什在1887年根據部分骨骼所敘述,[11]通常被視為裝甲劍龍的異名,[41]但是近期研究認為它是一個有效種。[3]其主要特徵為帶有溝紋且尺寸巨大的骨板。正模標本中發現了一根尖刺,最初被認為生長於尾部,實則可能來自肩部或臀部,因為其基部大於相應尾椎。邁德蒙特等人2008年發表的一篇論文中認為它是一個分明不明的物種,甚至可能不屬於劍龍。[23][58]加爾冬在2010年認為,溝紋劍龍因其獨特的尖刺而應視為有效種。[3]

2008年,蘇珊娜·邁德蒙特(Susannah Maidment)及其同事提出對劍龍屬的分類系統進行大量修改,主張將裝甲劍龍、狹臉劍龍和蹄足劍龍視為同物異名,並將西龍和烏爾禾龍的模式種分別改為繆氏劍龍(Stegosaurus mjosi)和平坦劍龍(Stegosaurus homheni),而長刺劍龍(S. longispinus)則被視為疑名。如果該分類法屬實,劍龍屬的有效種只剩下三個:裝甲劍龍、繆氏劍龍和平坦劍龍,而生存範圍將從晚侏羅世的北美洲擴張到早白堊世的東亞。[23]然而,其他研究人員並未遵循這種分類方案,邁德蒙特與托馬斯·雷文(Thomas Raven)合著的2017年系統發育分析認為西龍不是劍龍的異名。[3][59]2015年,邁德蒙特等人修改了他們的建議,因為加爾冬承認裝甲劍龍是一個疑名以及讓狹臉劍龍取代其模式種的地位。[27]

2024,李寧等人描述了標本GSAU 201201,為中國甘肅省河口群出土的一具不完整的劍龍類骨骼,發現於2000至04年間,化石時期處在早白堊世阿普第期至阿爾布期。該標本由三節彼此相連且帶有肋骨的頸椎、三節背椎、十三根肋骨、一條右前肢(包括部分肱骨、尺骨及橈骨)及一塊骨板組成。其特徵雖與烏爾禾龍及劍龍相比不同,但李寧等人仍視之為劍龍未定種。同一層位還發現了甲龍類的洮河龍。[1]

- 裝甲劍龍(Stegosaurus armatus)意為「裝甲屋頂蜥蜴」,為劍龍最初的模式種,由馬什於1877年根據部分骨骼所命名,[4]現有30多件零碎標本歸類於這一物種。[41]其正模標本非常零碎,僅含部分尾巴、骨盆、腿骨、脊椎及一塊殘缺的骨板。化石中沒有發現其它骨板或尾刺,動物的整個前半身似乎也未能保存下來,所以很難根據更完整的標本而與其他物種進行比較,現在通常被視為疑名。[6]正因如此,ICZN於2013年將狹臉劍龍改為劍龍的模式種。[5]

- 寬頭劍龍(Stegosaurus laticeps)由馬什於1881年根據幾塊下頜骨碎片所描述,原為頸突齒龍(Diracodon,由古希臘語中的dieire/λαιμός(頸)、ake/ακε(指向)及odon/ὀδών(牙齒)組合而來[60])的模式種。[61]羅伯特·巴克於1986年將其列為狹臉劍龍的首異名。[62]其他學者則認為該材料不可鑑別,僅能歸入劍龍未定種,因此是個疑名。[6]

- 雙叢劍龍(Stegosaurus duplex)意為「雙神經叢的屋頂蜥蜴」(得名自擴大的骶骨神經管,馬什稱其為「後腦殼」)由馬什命名於1887年(包括正模標本)。這些零散的骨頭實際上是由愛德華·阿什利(Edward Ashley)於1879年在科摩崖收集,馬什最初根據每塊骶椎都具有相應的肋骨這一事實而將其建立為新種,並聲稱此特徵與蹄足劍龍不同;事實上,蹄足劍龍的骶椎還未被發現。馬什認為,由於標本中沒有發現骨板或尖刺,因此雙叢劍龍可能缺少盔甲,然而,化石附近可能確實存在一根尖刺,而且現場地圖的重新檢查顯示整個標本高度脫節且零散。[6]該物種通常被視為蹄足劍龍的異名,部分標本已在1910年裝入皮博迪博物館的劍龍骨骼。[3]

- 馬氏劍龍(Stegosaurus marshi)由盧卡斯敘述於1901年,在1902年獨立為新屬裝甲龍。[63]

- 原始劍龍(Stegosaurus priscus)由諾普喬敘述於1911年,曾經歸類於勒蘇維斯龍,[41]現為鎧甲龍的模式種。[23]

- 長刺劍龍(Stegosaurus longispinus)由查爾斯·惠特尼·吉爾摩(Charles W. Gilmore)敘述於1914年,[8]現為阿爾科瓦龍的模式種。[64]

- 馬達加斯加劍龍(Stegosaurus madagascariensis)由皮韋托在1926年根據馬達加斯加發現的牙齒所敘述。這些牙齒曾分別歸類為許多不同的物種,包括劍龍、瑪君龍、[65]鴨嘴龍類,甚至是鱷魚,但目前被視為一種可能的甲龍類。[23]

古生物學

馬什發現劍龍後將其描述成兩足動物,因為它的前肢很短。[66]然而,他在1891年因考慮到劍龍體型龐大而改變了主意。[12]儘管劍龍現已確認為四足動物,但是關於它能否雙足站立、用尾巴和後肢組成三腳架以尋找高處樹葉這一問題已經有了一些討論。[41]該論題由羅伯特·巴克提出,[62][67]肯尼思·卡彭特對之持反對意見。[26]馬利森(2010年)的一項研究認為劍龍近親釘狀龍可以雙足行走,但不是因為尾巴能充當三腳架。[68]

劍龍前肢短於後肢,後肢股骨長於下肢(包括脛骨和腓骨),表明它不能快速行走,因為後腿的步幅會超過前腿,其最大速度可能為6—7公里每小時(3.7—4.3英里每小時)。[42]科羅拉多莫里遜自然歷史博物館的馬修·莫斯布魯克(Matthew Mossbrucker)發現的腳印表明劍龍生活在多年齡群體中。其中一組腳印顯示四到五隻幼龍向同一方向移動,而另一組中含有一隻幼龍腳印,與一隻成年個體的腳印重疊。[69]

對交配過程中的劍龍來說,骨板可能種「障礙物」,所以雌性劍龍可能會側臥,而雄性劍龍則從後面騎上它。另一說法是,雌性會四腳站立,但前肢下蹲,尾部略向一側抬起,而雄性則將前肢放在寬大的骨盆上。然而,這並不能解釋它們的生殖器官是如何接觸的,因為沒有證據表明恐龍的陰莖骨上有肌肉附着。[70]

劍龍骨板的功能一直備受爭議。馬什認為它們具有盔甲的功能,[66]但戴維塔什維利(1961年)對此提出質疑,聲稱它們太脆弱,不適合用於防禦目的,而且不能保護動物的身體兩側。[71]然而,其他人選擇繼續支持前一說法。巴克在1986年提出,通過將骨板化石表面和其它有角動物(或被認為有角的動物)的角的骨核進行比較,可以發現上面覆有角質層。[72]克里琴森和喬普(2010年)研究了保存完好、帶有皮膚印痕的西龍標本,並提出骨板表面覆有一層角質鞘,可加固骨板並形成鋒利邊緣。[47]巴克認為,劍龍能夠翻轉皮內成骨,以將身體外側的兩排尖刺正對掠食者,而這些尖刺或骨板將阻礙掠食者靠近從而對劍龍發動有效攻擊。他指出,這些骨板的寬度很小,不需要持續的肌肉力量就能輕易豎立起來以便於展示。[72]然而,其他古生物學家對此表示懷疑。[73]

骨板可能具有的另一功能是控制體溫,[73]類似異齒龍和基龍的背帆以及現代大象和兔子的耳朵,這些骨板里含有血管,當空氣在其周圍流動時就能使血液冷卻。[74]布弗尼等人(1986年)發現骨板外層「極端血管化」,[75]並視之為骨板充當「體溫調節裝置」的證據。[75]同樣,2010年劍龍骨板與短吻鱷皮內成骨的結構比較似乎支持該結論,即劍龍骨板可能具有體溫調節的作用。[76]

體溫調節假說受到了嚴重質疑,因為其它劍龍科如釘狀龍具有表面積更小的尖刺,表明冷卻體溫對劍龍類的重要性並不高,所以它們不需要像骨板這樣專門的結構形式來調節體溫。不過,也有人認為這些骨板可能有助於增加動物從太陽吸收的熱量。由於侏羅紀末期出現了降溫趨勢,所以劍龍這樣的大型變溫動物可能利用骨板來吸收太陽輻射。[77]克里琴森和喬普(2010年)指出,骨板上光滑且隔熱的角質層會阻礙體溫調節,但是該假設不能完全排除,因為現代的牛和鴨也會使用角和喙來排出多餘熱量,而這些結構也被角蛋白所覆蓋。[47]組織學研究將骨板的血管化歸因於需要運輸營養素以快速生長。[75][78]

骨板的血管系統在威脅顯示中起到了一定作用,因為劍龍可能會向其中注入血液,導致骨板「臉紅」以向掠食者發出五顏六色的「紅色警告」。[79]然而,克里琴森和喬普(2010年)認為這不太可能,因為劍龍骨板是由角質層而不是由皮膚所覆蓋。[47]骨板尺寸巨大,增加了劍龍的表觀高度,因此可能用於恐嚇敵人[8]或進行性展示以打動異性。[71]2015年一項關於西龍骨板形狀和大小的研究顯示該物種存在兩性異形,雄性骨板較寬,雌性骨板較高。[29]克里琴森和喬普(2010年)提出,骨板的角質鞘能擴大可見表面以增強顯示功能,並通常具有鮮艷的顏色。[47]一些人認為劍龍骨板可能用於識別其物種的成員,[78]然而,恐龍使用誇張的結構作為「物種識別」這一說法已受到質疑,因為現代物種並不具有該功能。[80]

關於尾刺是用作武器還是僅用於展示(正如吉爾摩在1914年提出的那樣)的爭論一直在進行。羅伯特·巴克指出,劍龍尾部缺少骨化肌腱,可能比其它恐龍更為靈活,因此證實了尾巴作為武器的想法。然而,卡彭特所指出,劍龍骨板與大量尾椎重疊,使尾部運動受到限制。[26]巴克還觀察到劍龍可以很容易地操縱其尾部。劍龍可以保持後肢靜止,用肌肉發達但很短的前肢帶動尾部運動,使其能夠靈活旋轉以應對攻擊。[62]麥克溫尼等人近期對尾刺的研究表明劍龍外傷的發生率很高,因此尾刺可能確實用於戰鬥。研究表明,9.8%的劍龍標本被檢查出存在尾刺損傷。[81]支持該觀點的另一證據是塊被刺穿的異特龍尾椎,尾刺的尺寸與上面的傷痕完美吻合。[82]

狹臉劍龍有4根尾刺,每根刺長達60—90厘米(2.0—3.0英尺)。完整劍龍盔甲的發現表明,至少某些物種的尾刺自尾部末端水平突出,而不是像通常描述的那樣垂直突出。[26]蹄足劍龍曾被認為具有8根尖刺,但近期研究經重新檢驗後發現該物種僅有4根尾刺。[6]

劍龍曾被敘述成一種臀部長有「第二大腦」的恐龍。馬什在命名劍龍後不久發現脊髓臀部有一條大型通道,可容納一個比劍龍大腦大20倍的結構。這引出了一個很有影響力的想法,即劍龍臀部長有「第二大腦」,可能用於控制身體後部的反射動作。一些人以為該結構可在動物受到捕食者威脅時給其一個短暫的刺激。[42]

然而,該空間更可能用於其他目的。腰骶擴張不是劍龍的獨有特徵,蜥蜴和鳥類也具有該結構,在這兩個例子中,該空間也用於容納所謂的糖原體――此結構的功能尚不明確,但一般認為它能向神經系統提供糖原。[83]該結構亦可充當平衡器官或化合物的儲存器以支持神經系統的運作。[84]

幼年劍龍化石已被發現,可能顯示了該屬的生長規律。兩件幼龍標本都相對較小,最小的個體長約1.5米(4.9英尺),較大的個體長約2.6米(8.5英尺)。這些標本由於肩胛骨、鳥喙骨和後肢缺乏融合而被視為發育不成熟。此外,標本的骨盆與幼年釘狀龍相似。[85]2009年一項對不同大小的劍龍標本的研究發現,與骨骼相比,骨板和尾刺延緩了組織的生長,當恐龍成熟時,皮內成骨的發育程度可能會增加。[86]2013年的一項研究得出結論:由高度血管化的纖維板層骨骼的快速沉積可知,釘狀龍生長速度快於劍龍,與「大型恐龍生長速度快於小型恐龍」的一般規律相矛盾。[87]

劍龍與其近緣屬皆為植食動物,但頜骨和牙齒有別於其它植食性鳥臀目恐龍,表明該類群具有某種不為人知的攝食策略。其它鳥臀目擁有能夠研磨植物的牙齒以及能夠水平運動的下頜,而劍龍頜骨只能簡單地上下運動,而且還會受到限制。[41]牙齒體積較小,呈鉛筆狀,表面可見水平磨損面。[88]由於雙顎的牙齒無法閉合以進行有效研磨,[89]而且化石記錄中也沒有使用胃石(恐龍和現代鳥類所攝入的石頭,可用於研磨胃中的食物以促進消化)的證據,因此目前尚不了解劍龍是如何準確獲得並處理維持其體型所需質量的植物。[89]

侏羅紀晚期時,劍龍類的地理分佈廣泛,[41]古生物學家認為它會吃苔蘚、蕨類、馬尾、蘇鐵、針葉樹和水果等植物。[90]劍龍的覓食習性有一種假說,認為它們以低矮的非開花植物的果實或樹葉為食,並且認為劍龍最多只能吃到離地1米的食物。[91]另一方面,如果劍龍能以兩隻後腳站立就能吃到更高的植物,成年個體則能達到離地6米(20英尺)的高度。[42]

2010年對劍龍進食行為的生物力學進行了詳細的計算機分析,其中使用兩種不同的劍龍牙齒立體模型,顯示了牙齒的真實特性。利用模型和已知顱骨比例及尺寸、硬度不等的模擬樹枝,還計算了劍龍的咬合力,結果為:頜部前段140.1牛頓、頜部中段183.7牛頓、頜部後段572牛頓,小於拉布拉多犬的一半。研究表明,劍龍可輕易咬斷較小的綠色枝葉,但難以咬下直徑超過12毫米的植物。因此,劍龍可能主要在小型樹枝和樹葉間覓食,除非其真實咬合力能超過研究結果,否則它將無法進食大型植物。[92]然而,2016年的一項研究表明,劍龍的咬合力比之前認為的更強。對本屬(以英國自然歷史博物館一件名為「蘇菲」的標本為代表)和另外兩種植食恐龍(死神龍和板龍)進行比較,以確定三者是否有相似的咬合力和生態位。結果表明,劍龍的咬合力與現代食草哺乳動物(尤其是牛和羊)相似。根據這一數據,劍龍很可能也吃蘇鐵等堅硬木質植物,甚至可能被作為傳播蘇鐵種子的手段。[93]

古生態學

莫里森組被解釋為一個具有明顯乾濕季節和平坦漫灘的半乾旱環境。該地層植被多樣,包括從針葉林、樹蕨和蕨類植物(長廊林)的河岸林到蕨類稀樹草原,偶爾也有像南洋杉一樣的針葉樹。綠藻、真菌、苔蘚、馬尾、蕨類、蘇鐵、銀杏和一些針葉樹科的化石揭示了這一時期的植物區系。已發現的動物化石包括雙殼類、蝸牛、輻鰭魚類、青蛙、蠑螈、龜類如多塞特龜、楔齒蜥類、蜥蜴、陸生和水生鱷形類如裝甲鱷、數種翼龍(如抓頜龍和買薩翼龍)以及許多恐龍物種和早期哺乳類(如柱齒獸目的柱齒獸、多瘤齒獸目、對齒獸目和真三尖齒獸目)。[94]

與劍龍共享棲息地的恐龍包括獸腳類的異特龍、食蜥王龍、蠻龍、角鼻龍、馬什龍、史托龍、嗜鳥龍、虛骨龍和長臂獵龍。蜥腳類在該地區佔主導地位,包括腕龍、迷惑龍、梁龍、雷龍、圓頂龍和重龍。其他鳥臀目包括彎龍、怪嘴龍、橡樹龍、奧斯尼爾龍和德林克龍。[36]在莫里遜組的恐龍里,劍龍可能比較偏好乾燥環境,不同於異特龍、迷惑龍、圓頂龍和梁龍。[95]

大眾文化

劍龍是辨識度最高的恐龍之一,[42]經常出現於電影、漫畫和兒童玩具中。由於早期發現的劍龍化石大多殘缺不全,因此要對這種恐龍進行合理準確的修復需要多年時間。最早流行的劍龍復原是A·托賓(A. Tobin)發表於1884年11月出版的《科學美國人》雜誌上發表的石版畫,其中亦描繪了莫里遜組中的其它恐龍,但這些動物的形象皆為推測。托賓將其復原成一種長有長頸、骨板沿尾部排列、背部覆有尖刺的雙足動物。其中,「背部覆有尖刺」這一特徵可能是根據對馬什牙齒的錯誤鑑定。馬什注意到這些牙齒形狀奇怪、呈圓柱形且分佈散亂,因此將其視為皮膚上的小刺。[96]

馬什於1891年發表了他對劍龍骨骼的精確重建,十年內劍龍就成為了插圖最多的恐龍之一。畫家查爾斯·耐特在1897年11月的一期《世紀雜誌》上發表了第一幅根據馬什的研究所製成的蹄足劍龍插圖。此圖後來成為1933年電影《金剛》中使用的定格動畫的基礎。[97]耐特的第一張復原圖中只畫了一排骨板,不過,他於1901年在弗里德里希·盧卡斯的指導下創作了一幅更為著名的作品,並畫出了兩排骨板。同樣,在盧卡斯的領導下,耐特於兩年後再次修改上一版本,製作出一個具有雙排交錯骨板的模型。1927年,耐特為菲爾德自然歷史博物館繪製了一幅具有雙排交錯骨板的劍龍復原圖,該形象被魯道夫·F·扎林格所遵循,此人也在1947年皮博迪博物館的「爬行動物時代」壁畫中將劍龍畫成了這種形象。[97]

劍龍作為美國國家自然歷史博物館決定的於1904年路易斯安那州採購博覽會上展出的紙製模型而首次公開亮相。該模型根據耐特的微型模型所製作,[13]並於聖路易斯的博覽會期間在美國政府大樓展出,1905年又被移至俄勒岡州砵蘭的路易斯和克拉克世紀博覽會上。之後,模型連同其他展品被一起送入華盛頓的史密森學會國家自然歷史博物館(現為藝術工業樓),1911年,模型被移至國家自然歷史博物館大樓。二十一世紀初對博物館進行翻修之後,這座模型再次被搬進紐約綺色佳的地球博物館展出。[98]

劍龍曾經出現在多部電影當中,並多與大型肉食性恐龍發生打鬥。在1954年電影《時間起點的旅行》中與角鼻龍戰鬥、1977年的電影《恐龍星球》中與暴龍作戰、在1940年的迪士尼動畫電影《幻想曲》中,首度出現以尾部尖刺作防衛的動作。在1933年的經典電影《金剛》也有出現。在阿瑟·柯南·道爾的小說《失落的世界》,第一章曾出現一個劍龍的骨架模型。在麥克·克萊頓的小說《侏羅紀公園》,一隻劍龍因為不適應現代植物與氣候,而躺臥在地面上;不過在1993年的電影版,劍龍的角色被三角龍取代。[99]但在《侏儸紀公園》續集《侏羅紀公園:失落的世界》中,劍龍是首先現身的恐龍之一。另外劍龍還出現在1956年紀錄片《動物世界》、[100]2001年紀錄片《恐龍紀元》、[101]1999年電視節目《與恐龍共舞》第二部、[102]以及2000年的特別篇《異特龍之謎》、還有2008年的《侏羅紀格鬥俱樂部》[103]和2011年的《恐龍行星》,以上節目皆將劍龍描述成侏羅紀晚期的大型植食性動物,並且為異特龍的獵物之一。

2024年7月17日,一具暱稱「Apex」的大型劍龍骨骼,在紐約蘇富比的一場拍賣會上以4460萬美元的價格成交,這是迄今以最高價買出的化石。[105]

參見

- 劍龍類研究歷史

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.