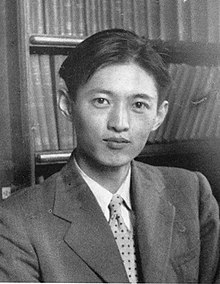

邹承鲁

中国生物化学家(1923-2006) 来自维基百科,自由的百科全书

邹承鲁(1923年5月17日—2006年11月23日),江苏省无锡市人,生于山东青岛,中国生物化学家,中国科学院院士和发展中国家科学院院士,曾任中国科学院生物物理研究所所长。是近代中国生物化学奠基人之一[1]。。

生平

邹承鲁1923年出生于青岛。1935年,就读于长沙雅礼中学。1941年,邹承鲁高中毕业于重庆南开中学,同年考入西南联合大学化学系。1945年毕业后,他以第一名的优异成绩得到了庚子赔款公费出国留学的机会。1946年,他进入了英国剑桥大学,师从生物化学家大卫·凯林(David Keilin),从事呼吸链酶研究。在研究生期间,他单独署名的论文在英国《自然》杂志发表。[2]

1951年,他在获得了英国剑桥大学生物化学博士学位后立即回国,开始在中国科学院上海生理生化研究所继续酶学研究工作。1958年,他与年轻的同事们参与了人工全合成牛胰岛素的工作,负责A、B链的拆分和重组,并于1959年取得成功[3]。

1960年代,他提出了蛋白质必需基团的化学修饰和活性丧失之间的定量关系公式[4],后被称为邹氏公式,相应作图方法被称为邹氏作图法[1]。 邹承鲁最早提出酶的可逆与不可逆抑制动力学之间存在共性,并和王志新等一起创立了时间依赖的酶抑制动力学理论[5]。

1970年,邹承鲁调到北京,开始在中国科学院生物物理研究所工作。1979年, 他和何燕生发现甘油醛-3-磷酸脱氢酶在活性部位能够形成荧光衍生物,并将此工作发表在了《自然》杂志上[6],这是改革开放之后中国科学家在《自然》上发表的第一篇论文[1]。他提出了酶活性部位柔性假说,促进了酶催化机理研究的进展[7][1]。

1980年当选为中国科学院学部委员(后称院士)。1981年至1982年,他应聘担任美国哈佛大学访问教授。1986年至1990年间,他曾分期担任美国国立健康研究所高级研究员。邹承鲁还致力于越过政治障碍,促进海峡两岸科学界同行进行学术交流、参加学术组织和学术交流。

邹承鲁晚年居住在在北京万寿寺路李四光纪念馆,2003年被查出患有淋巴癌,2006年11月23日5时22分因淋巴癌手术后白血球过低,引发肺部感染,医治无效在北京逝世。[8][9][2]

社会兼职

邹承鲁是中共党员、九三学社社员[1]。1978年至1993年,他当选为全国政协委员,1993年至1997年当选全国政协常委。曾任国内外一些科学期刊的编委。

学术贡献

- 世界首次人工合成结晶牛胰岛素(多单位协作,邹承鲁为突出贡献者之一)

- 蛋白质必需基团的化学修饰和酶活性丧失的定量关系工作(公式及方法分别被称“邹氏公式”、“邹氏作图法”)

邹承鲁本人一生坚决反对学术造假、学术腐败,追求真理、实事求是。为了维护科学尊严,反对不正之风,他曾经在杂志和报刊上撰文40余篇,2002年更总结了中国科学工作中的七大违规行为:伪造学历、伪造工作经历,抹煞前人成果、自我夸张宣传,伪造或篡改原始实验数据,抄袭、剽窃他人成果,一稿两投甚至多投,强行在自己并无贡献的论文上署名,为商业广告作不符合实际的宣传。[10][11]

邹承鲁对科学家应该是什么样的人有过一个说法,他认为:“一个真正的科学家,即便由于种种原因不能戳穿假话,或者无法说出真话,或者可以选择不说话,但至少要做到不说假话,不主动用假话去邀功请赏,去谋财害命。这是科学道德的最低的一条底线。”[12]此外,在研究生培养这一议题上,邹承鲁认为“学生不是老师雇用的廉价劳动力”,建议在论文中和答辩时强调学生在论文中的独立贡献[13],并反对在自己并无贡献的论文上署名或是随意在自己的论文中署上知名科学家的名字的行为[14]。

珍奥核酸公司自从1990年代起,就在全国范围内推销他们的核酸保健品。他们为了让人们相信产品的营养价值,还邀请了很多研究核酸的专业人士为他们做宣传。2000年上海工业微生物研究所的一位高级工程师以生化学会工业生化专业委员会副秘书长的名义在上海的一家报纸上发表介绍核酸营养的文章。邹承鲁发现后,立刻给这位学者写了信,告诫他不要用自己学会的头衔发表文章,为商家说话[15]。邹承鲁还在媒体上发表意见,大意就是:第一,核酸到处都有,正常饮食中一定不会缺乏核酸,既然不缺乏,就不必要补充;第二,核酸吃得过多是有害的,尤其是对于痛风病人。

不过,众多学者的质疑还是抵不过珍奥核酸铺天盖地的广告。但是,邹承鲁没有想到退缩。直到晚年多病的时候,他还写文章揭露。他经常强调科学工作者应该遵循的道德底线:“一个真正的科学家,即便由于种种原因不能戳穿假话,或者无法说出真话,或者可以选择不说话,但至少要做到不说假话,不主动用假话去邀功请赏,去谋财害命。”[16]

其他观点

邹承鲁从1950年代起就开始思考中国科技体制改革的内容,并由于相关发言差点被打成“右派”。文化大革命结束、改革开放开始后,他继续就该议题发布意见[17]。2004年,他与海外学者饶毅、中华人民共和国科技部顾问鲁白在英国期刊《自然》杂志上联名发表了《中国科技需要的根本转变:从传统人治到竞争优胜体制》一文,为中国科技体制改革提出系统性方案。文中建议将科技部缩编为“总理科技办公室”,将科学经费分配的职责划归到国家自然科学基金委员会,技术经费分配的职责划归到专门部委。[18][19]

家庭

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.