良性陣發性姿勢性眩暈(Benign paroxysmal positional vertigo,簡稱BPPV),又稱耳石症[7][8],為一種內耳誘發的疾病[3],患者會有重複性短暫眩暈的症狀,頭部移動時會感到天旋地轉[1],甚至連就寢翻身時都會有暈動感。每次眩暈通常不會超過一分鐘[3],患者常會伴隨噁心的症狀[6]。本疾病為導致眩暈的疾病中最常見的一種[1][2]。

| 良性陣發性姿勢性眩暈 Benign paroxysmal positional vertigo | |

|---|---|

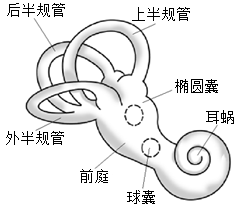

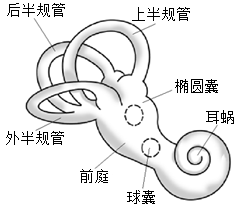

| |

| 內耳骨迷路的外觀 | |

| 症狀 | 在移動時會反覆性的眩暈[1] |

| 起病年齡 | 50歲至70歲[2] |

| 病程 | 持續不到一分鐘[3] |

| 風險因素 | 年齡較長,頭部輕傷[3] |

| 診斷方法 | 在其他可能疾病排除後,頭位變換眼振檢查結果為陽性[1] |

| 鑑別診斷 | 迷路炎、美尼爾氏綜合症、中風、前庭偏頭痛[3][4] |

| 治療 | Epley氏耳石復位術或Brandt–Daroff二氏耳石復位術[3][5] |

| 預後 | 約一至二週可康復[6] |

| 盛行率 | 約有2.4%的人會有此病症[1] |

| 分類和外部資源 | |

| 醫學專科 | 耳鼻喉科學 |

| ICD-11 | AB31.2 |

| ICD-10 | H81.1 |

| ICD-9-CM | 386.11 |

| OMIM | 193007、613106 |

| DiseasesDB | 1344 |

| MedlinePlus | 001420 |

| eMedicine | 791414、1158940 |

良性陣發性姿勢性眩暈可能肇因於頭部創傷,或單純發生於年長者,確切原因通常無法找到,可能的致病機轉是內耳的耳石鬆動,本疾病與迷路炎及美尼爾氏症同屬於平衡障礙、屬於平衡覺異常[3]。診斷本疾病時通常會進行頭位變換眼振檢查,若為此疾病患者應會出現眼球震顫的情形,同時必須排除其他可能的原因。通常患者不需進行醫學照影[1]。

本疾病的常見治療方式包含Epley氏耳石復位術或Brandt–Daroff二氏耳石復位術[3][5],藥物有時會被用於改善噁心的問題[6],有證據顯示倍他司汀可能有幫助,但一般不須用藥[1][9]。良性陣發性姿勢性眩暈並非嚴重疾病,通常在一至二周後就會消解。但在某些人身上可能會持續再發[6]。

羅伯特·巴拉尼在1921年第一次描述了此病的發生[10]。約有2.4%的人在某個時間點受到影響[1]。活到80歲以上的人,有10%曾受到影響,發病一般在50到70歲之間[2],而良性陣發性姿勢性眩暈對女性的影響是男性的兩倍[6]。

參見

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.