化身博士 (1887年劇作)

1887年四幕舞台劇 来自维基百科,自由的百科全书

《化身博士》(英語:Dr. Jekyll and Mr. Hyde)是托馬斯·羅素·沙利文與演員理查德·曼斯菲爾德聯合創作的1887年四幕舞台劇,根據蘇格蘭作家羅拔·路易斯·史蒂文森1886年的同名中篇小說改編。劇作講述倫敦聲望卓著的亨利·傑基爾博士與兇殘罪犯愛德華·海德糾纏不清,海德殺害傑基爾的准岳父,醫生和友人發現此人就是傑基爾。原來他服下自行研發的神秘藥水後會變身海德,再次服用就能變回。藥水用完後他依然化身海德無法變回,最後在被捕前自盡。

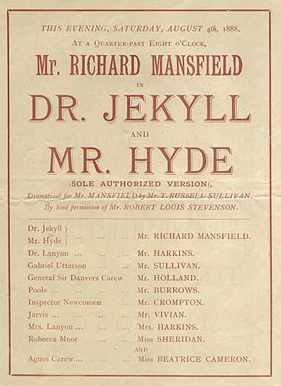

曼斯菲爾德看過史蒂文森的原著,對分飾兩角的機遇很感興趣。他取得把小說改編成舞台劇並在英美兩國上演的版權,劇本請沙利文執筆。劇作1887年5月在波士頓首演,經過修改同年九月起在百老匯演出。評論家稱讚曼斯菲爾德分飾兩角表現不俗,劇作在紐約及巡迴演出期間都很叫座,倫敦向曼斯菲爾德發來邀請。1888年8月,劇作於首起開膛手傑克謀殺案發生前不久在倫敦開演,新聞報道將案情與劇中情節對比,暗示男主角有作案嫌疑。倫敦版引起媒體大量關注,但票房不佳導致虧損。曼斯菲爾德操持公司繼續在美國巡演,直到1907年去世前不久。

沙利文的改編對原著情節不無調整。如為傑基爾新增未婚妻,加大傑基爾與海德的德行對比。後來的大量改編作品採納上述變更。劇作衍生眾多電影,如1912年盧修斯·亨德森版、1920年約翰·羅伯遜版、1931年魯本·馬莫利安版,其中1931年版為弗雷德里克·馬區贏得奧斯卡最佳男主角獎,1941年又經維克托·弗萊明重拍。

劇情

第一幕:律師加布里埃爾·厄特森、丹佛斯·卡魯爵士之女艾格尼絲、拉尼恩醫生夫婦等友人在卡魯爵士家裏聚會。拉尼恩醫生表示艾格尼絲的未婚夫亨利·傑基爾博士過一會兒才能趕到,然後說起近期聽來的傳聞,稱某名叫海德的男子在街頭撞傷孩童。厄特森聽後心中不安,因為傑基爾不久前立下遺囑,把遺產交給某神秘友人愛德華·海德。傑基爾趕到後厄特森問起,但博士不打算更改遺囑。

傑基爾向艾格尼絲自承犯下大錯,但不願說明具體情況,要求解除婚約。艾格尼絲無法接受,向傑基爾表達愛意。他也不想就此離開未婚妻,表示希望她能幫他自我控制後離開。卡魯爵士回到家,和女兒談起印度門格洛爾的經歷。海德突然闖入,艾格尼絲聽從父親要求離開,兩男爭鬥起來,海德勒死卡魯爵士。

第二幕:怕因謀殺被捕的海德拿錢給房東麗貝卡夫人,要求有人來訪就說他不在。蘇格蘭場紐康姆警督拿出更多的錢給麗貝卡,後者同意交出海德。海德逃到傑基爾的實驗室,遇到在此等候博士想質問遺囑內容的厄特森,海德又在衝撞厄特森後離開。尾隨而至的麗貝卡告訴厄特森,海德是殺害卡魯爵士的兇手。劇作原版第二幕在傑基爾返回實驗室時結束,但首演後劇本修改,在第二幕結束前新增傑基爾回家,友人認為他在保護海德的情節。[1]艾格尼絲在父親遇害前看過海德的模樣,要求傑基爾一起向警方描述嫌犯特徵,遭拒後頗感苦惱。

第三幕:傑基爾的傭人普爾把粉末、液體連同傑基爾的指示交給拉尼恩醫生,稱如有人要求就把粉末和液體交給他。拉尼恩等待期間把情況告知紐康姆、麗貝卡、艾格尼絲、拉尼恩夫人。其他人離開後海德來取粉末和液體,在和拉尼恩爭執後把兩者混起來飲下,馬上就變成傑基爾。

第四幕:傑基爾情況很不穩定,不用藥水也會變成海德,但仍需藥水才能變回原樣。藥水用完後,他在拉尼恩醫生的幫助下仍無法找准配方。傑基爾請拉尼恩去找艾格尼絲,但拉尼恩還沒回來他就變成海德。厄特森與紐康姆趕來逮捕海德,對無法變回傑基爾深感絕望的海德服毒自盡。

演員和角色

劇作在波士頓博物館劇院、百老匯麥迪遜廣場劇院、倫敦西區蘭心劇院演出的演員表如下:[2]

| 人物 | 波士頓版 | 百老匯版 | 西區版 |

|---|---|---|---|

| 傑基爾博士、海德先生 | 理查德·曼斯菲爾德 | 理查德·曼斯菲爾德 | 理查德·曼斯菲爾德 |

| 丹佛斯·卡魯爵士 | 博伊德·普特南 | 布拉德利 | 霍蘭德先生 |

| 拉尼恩醫生 | 阿爾弗雷德·哈德森 | 丹尼爾·哈金斯 | 丹尼爾·哈金斯 |

| 加布里埃爾·厄特森 | 弗雷澤·庫爾特 | 約翰·沙利文 | 約翰·沙利文 |

| 普爾 | 占士·伯羅斯 | 哈里·格溫內特 | 伯羅斯 |

| 紐康姆警督 | 阿瑟·福克蘭 | 埃爾德里奇 | 康普頓 |

| 賈維斯 | 小阿普爾比 | 托馬斯·古德溫 | 薇薇安 |

| 拉尼恩夫人 | 凱特·瑞恩 | 嘉芙蓮·羅渣斯 | 丹尼爾·哈金斯夫人 |

| 艾格尼絲·卡魯 | 伊莎貝爾·艾夫森 | 比阿特麗斯·卡梅倫 | 比阿特麗斯·卡梅倫 |

| 麗貝卡·摩爾 | 艾瑪·謝里丹 | 海倫·格利登 | 艾瑪·謝里丹 |

歷史

1885年,蘇格蘭作家羅拔·路易斯·史蒂文森在英格蘭南岸的伯恩茅斯完成中篇小說《化身博士》[3]。小說次年一月經朗文出版社和斯克里布納之子公司分別在英美兩國出版[4],美國此時對英國率先出版的作品缺乏版權保護以致盜版橫行[5]。1887年初,理查德·曼斯菲爾德看過史蒂文森的原著後立馬打算改編成舞台劇,他一直在找機遇,希望在出生和生活的英美兩國成就嚴肅演員名聲。他曾在紐約版輕歌劇《瑞普·范·溫克爾》分飾父子兩角,[6],希望有機會分飾傑基爾與海德[7]。

美國版權法沒有要求改編英國出版作品需獲授權,但曼斯菲爾德還是取得英美兩國的舞台劇改編版權。劇作計劃在波士頓演出,他邀請當地友人托馬斯·羅素·沙利文編寫劇本。[8]沙利文在波士頓李與希金森投資銀行工作,以往僅在工作閒瑕寫作[9]。他對原著能否改寫成好劇本沒什麼把握,但同意與曼斯菲爾德攜手,而且趕在其他未授權版本面世前寫完[8]。

劇作經過兩周多排練就於1887年5月9日在波士頓博物館首演,是史蒂文森原著的首版美國改編[10][注 1],5月14日作品停演改寫劇本[12]。同年9月12日,阿爾伯特·馬什曼·帕爾默製作的新版在百老匯麥迪遜廣場劇院開演,沙利文邀請同年夏季遷居美國的史蒂文森,史蒂文森因病未出席,夫人和母親代他前來向沙利文道賀[13][14]。麥迪遜廣場劇院版10月1日停演,曼斯菲爾德率旗下公司開始全國巡演[15],第一站是費城栗樹街劇院[16],隨後巡迴十多個城市,其間多次返回波士頓或紐約演出[17]。1888年6月29日,《化身博士》返回麥迪遜廣場劇場完成季終日場演出[18]。

1888年3月,曼斯菲爾德的公司尚在巡演,丹尼爾·班德曼編排的同名改編劇作在尼布羅花園劇院上演[19]。3月12日的首演不幸遇到1888年暴風雪,僅五人前去觀看[20],沙利文也在其中,想看競爭對手的表現[13]。史蒂文森得知後致信《紐約太陽報》,指出只有向他支付版稅的曼斯菲爾德改編版取得授權[21]。

英格蘭演員亨利·歐文在紐約看到演出後邀請曼斯菲爾德把劇作帶到倫敦,歐文在倫敦西區經營蘭心劇院。節目原計劃1888年8月首演,曼斯菲爾德獲知班德曼的競爭作品會在八月上演,於是連忙要求度假的公司職員返回。[22]

曼斯菲爾德與歐文和史蒂文森的出版商朗文合作,阻止班德曼及其他競爭對手的劇目上演[22]。原著小說在英國受版權保護,朗文把未授權的版本告上法庭,有效制止威廉·豪威爾·普爾版在克羅伊登皇家劇院上演。當天弗雷德·賴特旗下公司改編版在梅瑟蒂德菲爾帕克劇院開演,但僅一場就停演。[23]班德曼從8月6日起預訂康米克歌劇院,但希望提前開演[24]。歐文為此訂下歌劇院給曼斯菲爾德綵排,曼斯菲爾德版《化身博士》8月4日在蘭心劇院開演[22]。班德曼版8月6日上演,但僅堅持兩場就因朗文出版社起訴停演[25]。

歐文前去觀看曼斯菲爾德版綵排,但首演當天不在倫敦。曼斯菲爾德與歐文的舞台經理洛夫喬伊、表演經理布萊姆·斯托克(後以恐怖小說《德古拉》聞名)編排演出[26]。他對洛夫喬伊的舞台工作人員表現不滿意,向戲劇評論家友人威廉·溫特表示他們動作太慢而且總是爭執不休[27]。蘭心劇院頗富盛名,演出劇目和經驗非常豐富,所以溫特覺得可能是工作人員對曼斯菲爾德不滿[26][28]。不論是因為什麼原因,曼斯菲爾德這段時間都逐漸對歐文形成敵意[29][30]。

蘭心版《化身博士》計劃9月29日停演,曼斯菲爾德此後參與其他項目。他本計劃十月開始製作《萊斯比亞》和《巴黎人羅曼史》,但不久就變更計劃,在10月10至20日加演《化身博士》。[31]

蘭心劇院開演《化身博士》三天後(1888年8月7日),有人發現瑪莎·塔布拉姆在倫敦白教堂社區被刀捅死,8月31日當地又發現瑪麗·安·尼科爾斯肢解的屍體。媒體把兩人遇害及其他白教堂血案聯繫起來,在倫敦引起軒然大波。公眾和警方懷疑至少部分兇案是一人所為,史稱開膛手傑克。媒體報導將身份不明的兇手同傑基爾、海德對比,白天名望卓著,晚上四處害人。[32]10月5日倫敦市警察收到檢舉信,宣稱曼斯菲爾德有作案嫌疑。作者自稱看過《化身博士》演出,覺得曼斯菲爾德可以輕易偽裝後殺人且不被發現。[33]

為消除公眾憂慮,曼斯菲爾德打算在倫敦慈善演出喜劇《卡爾親王》,但斯托克擔心評論家會視此舉為討好公眾的手段[34]。媒體報導認為曼斯菲爾德是因白教堂血案中斷《化身博士》演出,但經濟因素很可能影響更大[35]。連串命案、曼斯菲爾德與班德曼之爭為劇作引來媒體強烈關注,但實際上座率很一般,演出持續虧損[36]。曼斯菲爾德在蘭心劇院的租約12月1日到期,他帶旗下人員離開倫敦在英格蘭巡演。他們同月在利物浦、德比上演《化身博士》等劇目,還在部分城市表演其他劇作。[37][38]

演出虧本導致1889年6月曼斯菲爾德離開英國時負債纍纍[39],單欠歐文的就有2675英鎊,但他覺得歐文在蘭心劇院給予的支持不夠,不想再付欠款。歐文訴諸法庭並贏得《化身博士》英國演出權,[40]曼斯菲爾德再也沒在英格蘭演出[41]。

《化身博士》是曼斯菲爾德旗下公司在美國的保留劇目,19世紀90年代至20世紀初反覆上演。曼斯菲爾德繼續扮演男主角,比阿特麗斯·卡梅倫一直詮釋艾格尼絲,兩人1892年完婚。[42]進入晚年後他降低演出頻次,而且變得疑神疑鬼,總怕劇中人變身時會出事[43]。1907年3月21日,曼斯菲爾德的公司在紐約新阿姆斯特丹劇院最後一次上演《化身博士》 ,男主角不久後病倒,同年8月30日與世長辭。[44]

本劇與曼斯菲爾德的表演關係密切,1916年回顧史蒂文森原著改編作品的文章指出,曼斯菲爾德去世後,沙利文版《化身博士》再也沒有上演[45]。歐文空有英國演出版權但從未編排本劇,他的兒子哈里·布羅德里布·歐文1910年把約瑟夫·威廉·科明斯·卡爾改編版搬上舞台[46]。此時《化身博士》已有十餘部改編作品面世[47][48],其中又以1897年盧埃拉·福爾波夫和喬治·費什改編版最出名,1904年以《化身博士或錯誤人生》之名上演[49][50]。

戲劇分析

曼斯菲爾德藉助燈光變化和化妝確保人物在彩色濾鏡下區別顯著,但與他扭曲面部、變更姿勢和體態相比這些都只是旁枝末節[51][52]。飾演海德時他馱着背,面部猙獰、手像爪子般彎曲,用喉音說話,走路形態也同傑基爾完全不同[53][54]。強烈的戲劇效果促使觀眾和新聞工作者紛紛猜測他是如何達成,各種推斷包括充氣橡膠假人說、化學手段說、假髮里藏面具說等[55][56]。

原著小說直到即將收尾才揭示傑基爾化身海德的身體變化,大部分改編劇作考慮觀眾已對大致情節爛熟於心,故很早就揭示變身過程。沙利文的版本面世時間尚早,觀眾依然對變身驚懼不已,故而直到第三幕才揭示。[57]

沙利文改編版與史蒂文森原著有許多不同。史蒂文森採用多視角和環形敍事結構,開頭留下的疑問能保留到結尾才解決,沙利文改編版採用直線敍事,情節按時間順序展開。[58]直線敍事和舞台動作令現實感更強,消除史蒂文森原著帶給讀者的不確定感 [59]。情節直截了當、減少模稜兩可的部分對舞台劇而言雖非必須,但沙利文的改編令劇情更容易得到觀眾認可,手法在當時的舞台通俗劇很常見[60]。舞台傳達的現實感還令沙利文拋棄原著科幻視角,史蒂文森用科學知識令觀眾對傑基爾與海德相互變身覺得合理,沙利文可以利用舞台效果達成同等目標[59]。

與原著相比,劇中傑基爾和海德的對比更顯著。沙利文筆下的海德壞得更純粹,傑基爾又更傳統。小說里的傑基爾不擅社交,幾乎與世隔絕而且神經質,嘗試藥劑的動機模稜兩可。[61]改編版的傑基爾心理健康且積極參與社交,出於良好動機發明藥劑[62],向拉尼恩宣稱他的發現會「造福世界」[63]。後來的改編作品更進一步,傑基爾高尚、虔誠、亦或投身慈善事業[64]。與其他版本相比,曼斯菲爾德詮釋的傑基爾不致像後人那樣好得像教科書,在他看來,過於單純地描繪人物對劇作戲劇品質不利[65]。

史蒂文森的原著沒有重要女角色,沙利文版對此改變很大。劇中女子(特別是傑基爾的未婚妻艾格尼絲)令傑基爾置身傳統社會關係,按當時的標準更顯「正常」。[58][66]海德面對艾格尼絲時滿臉色狼模樣,對待房東太太非常粗魯,他在本作及後世改編版對待婦女的態度引起評論界關注。原著與沙利文版沒有明確說明海德的罪行,評論認為可能是性犯罪,進而認為性壓抑是海德所做所為的重要誘因。[67]不過,史蒂文森表示原著根本沒有這種傾向[68]。

學者認為小說中的男子代表父權社會,海德象徵其中道德敗壞的一面。還有文章聲稱書中男子身邊沒有女人,表明他們是潛在同性戀,海德還有同性戀行徑。沙利文版增加女角色和異性戀情,所以上述解讀完全說不通。[69][70]

反響

《波士頓郵報》對本劇的波士頓博物館原版青眼有加,「熱烈祝賀」沙利文克服困難,基本完美地把史蒂文森原著改編成戲劇。評論家稱讚曼斯菲爾德扮演的傑基爾與海德差異顯著,有些認為他詮釋的海德比傑基爾更出色。觀眾反響熱烈,掌聲經久不息,曼斯菲爾德多次謝幕。[54]《劍橋論壇報》稱,觀眾反響證明「本劇及其演出堪稱天才之作」[71]。

百老匯同樣普受好評[7][72]。《紐約時報》在麥迪遜廣場劇院開演後發文稱讚男主角演技出眾,感謝他排除萬難,把原著寓意搬上舞台[73]。《紐約論壇報》指出劇作還面臨少量技術問題,但曼斯菲爾德對傑基爾和海德的詮釋實在了不起[74]。《生活》雜誌認可沙利文的改編,特別是為傑基爾增加戀人,同時讚揚曼斯菲爾德、卡梅倫、哈金斯的演出[75]。

蘭心劇院版反響不一,男主角的演出贏得好評但劇作整體評價不佳[36]。《星期日泰晤士報》稱讚曼斯菲爾德的演出和變身場面,但對傑基爾不以為然,劇作「令人煩悶和厭惡到極點」[76]。《每日電訊報》聲稱史蒂文森的原著不適合搬上舞台,沙利文的改編也不怎麼樣,只是曼斯菲爾德及其下屬的表現值得肯定[77]。《周六評論報》批評劇本僅呈現原著里傑基爾的一方面,但認可曼斯菲爾德的演技,特別是變身橋段,只是還不足挽救劇作[78]。《劇院》刊文稱劇作不怎麼樣,但曼斯菲爾德的演出實在精彩[79]。

影響

《化身博士》是沙利文與曼斯菲爾德事業的里程碑。沙利文從銀行辭職全職寫作,寫出三部劇作(都不成功),眾多長篇小說,兩卷短篇小說集,許多作品都有哥特小說特徵。沙利文打算與曼斯菲爾德再度合作,製作羅馬皇帝尼祿題材劇作,但失敗後兩人漸行漸遠。[80]曼斯菲爾德本以喜劇出名,扮演傑基爾和海德確立他在嚴肅演出領域的地位。他的劇作製作一直很講究,導致財政捉襟見肘,[81]直到19世紀90年代中期才靠連串成功巡演和新劇實現財務穩定[82]。

沙利文版《化身博士》是史蒂文森原著最成功的早期改編作品,對後世改編版影響很大。許多版本同樣簡化敍事,增加女角色(大多有傑基爾的戀人),強調傑基爾與海德的道德對比。大部分版本繼續由單人分飾傑基爾與海德兩角,並讓觀眾看到變身過程。[58][83]與原著相比,大部分早期改編電影同沙利文版更相似[84][85][注 2]。

盧修斯·亨德森執導的1912年同名電影由占士·克魯茲主演,根據沙利文版改編,片長一卷[87]。從字幕來看傑基爾和海德都是克魯茲飾演,但演出傑基爾准岳父的哈里·本漢姆1963年自稱在部分鏡頭扮演海德[86][88][89]。

約翰·羅伯遜導演的1920年版由約翰·巴里摩分飾傑基爾與海德,瑪莎·曼斯菲爾德扮演艾格尼絲。編劇克拉拉·貝蘭傑依照沙利文版劇作安排傑基爾與卡魯爵士的千金訂婚,同時新增海德與意大利舞蹈演員(妮塔·納爾迪飾)的戀情。[87][注 3]此後許多改編作品根據該片先例為海德增加女伴[91][92]。

魯本·馬莫利安導演並製片、派拉蒙影業發行的1931年版是第一部根據沙利文劇作改編的有聲片。編劇薩莫爾·霍芬斯蒂安與珀西·希思沿用沙利文創作的大部分劇情,[93]並像羅伯遜的1920年版一樣為海德增加女伴[94]。霍芬斯蒂安與希思獲奧斯卡最佳原著改編獎提名,攝影師卡爾·斯特勒斯入圍奧斯卡最佳攝影,詮釋傑基爾與海德的弗雷德里克·馬區獲封奧斯卡影帝[95]。

維克托·弗萊明執導、史賓沙·德利西領銜的1941年版由美高梅發行,是馬莫利安1931年版的重拍[96],入圍三項奧斯卡金像獎:最佳攝影(黑白片)(約瑟夫·拉滕伯格)、最佳剪接(哈羅德·克雷斯)、最佳原創配樂(正劇類)(弗朗茨·沃克斯曼)[97]。

電影史學家丹尼斯·米克爾指出,羅伯遜、馬莫利安、弗萊明版都遵循沙利文版設定的模式:海德的邪惡離不開色慾,傑基爾與海德相互變身是全片重點。米克爾認為史蒂文森的原著敍事手法更高明,沙利文的改編屬於退步。[98]後世改編版與沙利文版和早期電影大相逕庭,有些回歸原著,有些從早期版本衍生新視角[99][100][101]。

註釋

腳註

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.