热门问题

时间线

聊天

视角

語言的起源

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

語言的起源是語言學領域尚未解決的一個問題,研究對象包括人類的口頭語言、手勢以及書寫等相關系統,並涉及到人類演化研究。該主題的研究材料包括古人類的化石記錄、考古遺蹟、現代語言的多樣性、語言習得過程,以及人類語言與動物交流(尤其是其它靈長類動物)之間的差異。許多人認為,語言的起源可能與現代人類的行為發展相關,但對此猜想及其引申意義還未達成共識。

語言的起源是一個有高度爭議性的話題。由於可得到的實證證據的欠缺,許多人認為嚴肅的學者不應涉足於此問題。1866年,巴黎語言學會甚至明令禁止討論此問題,這一禁令對西方學界產生的影響一直延續到20世紀末。[1][2]現今,關於語言起源的時間、地點及方式眾說紛紜。[3]相比100年前用達爾文演化理論對這一問題作粗糙解釋的時代相比,如今此領域似乎並沒有達成更多的共識。[4]自1990年代起,越來越多的語言學家、神經科學家、遺傳學家、演化生物學家、考古學家、心理學家、人類學家開始嘗試應用各自領域的現代方法來探究這一難題。[5]

Remove ads

研究方向

語言起源研究可根據一些基本假設細分為下述幾個方向:[6]

- 連續性假說:基本思想是,語言不可能瞬間就形成其最終的形式,它必定是由人類靈長類祖先的早期前語言系統演變而來。

- 非連續性假說:與連續理論意見相反,認為語言有着獨一無二的特徵,這只能表明,語言是在人類演化歷程中的某一時間點上相對突然地出現的。

- 部分學者認為語言是先天的能力,由遺傳因素決定。

- 另一些則認為語言具有文化屬性,通過社交接觸習得。

截至2018年[update],大部分學者都傾向於連續性假說,但對於語言系統的演變過程仍有不同看法。現今唯一一位重要的非連續性假說支持者是諾姆·喬姆斯基。喬姆斯基表示,大約10萬年前產生於某個人類個體的隨機突變導致了語言在突然之間以完美或近乎完美的形式出現。[7]

包括史迪芬·平克在內的部分研究者把語言能力看作很大程度上是天生的[8],他們避免去研究靈長類中明確的語言雛型,而是簡單地認為「語言本能」[9]是以通常的方式漸進演化而來。[10]另一些學者認為語言並不是從靈長類的交流,而是從靈長類的認知能力中演化而來,因此也更為複雜。[6]邁克爾·托馬塞洛等學者提出,原始語言應當更多是基於手勢而非發聲。[11][12]部分支持語言發聲說的人認為,語言可能是源於歌唱的能力。[13][14][15][16][17]

同時還有學者超越了連續性與非連續性的二分法,他們認為語言的出現是某些社會轉變的結果。[18]由於建立了前所未有的公眾信任,人類才得以將原先潛藏的語言能力解放出來。[19][20][21]這些學者指出,野生的黑猩猩與倭黑猩猩也有潛在但在其野外生活中幾乎從未使用的符號能力。[22]這種理論的研究者認為,即便在演化過程中出現了完美的語言突變,其在靈長類當時的社會結構中仍是無用的。因此,特殊的社會結構(個體之間高度互信的社會)必須在語言之前形成,或至少是和語言同步成型。只有在這種情況下,語言才可作為進化穩定對策中可依賴的「簡易信號」。

Remove ads

由於語言的起源處於人類史前史的非常早期,因而其發展過程未能留下直接的歷史遺蹟,同時如今也沒有發現可與之相比較的發展過程。儘管如此,現代新誕生的一些手語(如尼加拉瓜手語)或許可以揭示出語言發展中必定出現的階段與過程。[23]另一種研究方法是通過觀察早期人類化石,以試圖找到適應語言使用的生理結構變化的痕跡。[24][25]而對一些已滅絕人類的DNA檢測,特別是找到其中與語言功能有關的基因(如FOXP2),也是研究語言起源的關鍵。[26]還有一種考古學方法,是去尋找象徵行為(如重複的儀式活動)所留下的考古學遺蹟,比如用作人體彩繪的顏料,同時從理論上論證由象徵行為到語言的邏輯關係。[27][28][29]

語言的演化與其所需的解剖學上的先決條件,理論上其時間跨度從人屬(230-240萬年前)自黑猩猩屬(500-600萬年前)分化出來一直到行為現代性的完全出現為止(約5-15萬年前)。一般都認同南猿與類人猿的交流方式並無顯著區別,[30]但對於人屬約250萬年前出現後的發展,學者間有着不同的意見。有一些認為能人就已經具備了原始的類語言系統,另一些則認為到直立人(180萬年前)或海德堡人(60萬年前)時才有原始符號的交流,而直到10萬年前的智人時期語言才開始發展。

1998年,伯克利加州大學的語言學家約翰娜·尼科爾斯使用統計學方法來估算形成今天現代語言的分布與多樣性所需要花費的時間,她認為有聲語言的出現至少在10萬年之前。[31]Q. D. 阿特金森(Q. D. Atkinson)進一步指出[14],古人類從非洲向其它大陸的遷徙過程中基因與語音多樣性逐漸降低。因此對於某特定語言,其越遠離非洲,音位也就越少,因此大洋洲(人類最晚到達的大洲)語言中的音位是所有語言中最少的。基於阿特金森的工作,後續研究探索了音位演變的自然速率,根據其與非洲部分最古老語言的對比,顯示出語言的演化時間大約在5萬-15萬年前,與現代智人的演化時間吻合。[32]這一結果也得到來自遺傳學、考古學、古生物學等不同領域的證據支持,這顯示語言出現於中石器時代非洲大陸撒哈拉以南某處,大約在智人出現之時。[33]

語言學家認同,如今已無「原始」語言存留於世,所有現代人類所說的語言都有着相差不大的複雜性與表達能力。[34]

Remove ads

用於交流的語言

語言和說話不是完全一致的概念,因為語言並不局限於口頭的表達,它也可以體現於文字或手勢。口語只是語言對信息的編碼與傳遞方式之一,並或許也是其最自然的表現方式。[35]

包括喬姆斯基在內的部分學者將語言視為一種認知的發展,在人類演化後期,認知能力的「外化」造就了語言的交流功能。根據這種說法,人類語言的顯著特徵之一是遞歸[36]:短語迭代嵌入語句之中。但有些學者反對此觀點,他們認為遞歸不是語言的普遍特徵,因為某些語言(例如皮拉罕語)缺乏這種特徵。[37]

還有一些人認為,提問的能力也可作為區分人類語言的特徵。[38]某些生活在人類飼養環境中的靈長類(例如黑猩猩和倭黑猩猩)可以使用一些初級手語與飼養員交流,它們可以正確地回應問題和請求,卻無法主動提出哪怕是最簡單形式的問題。[39]人類幼童在學會使用語法結構之前就具備了提問的能力。儘管出生於不同文化環境的嬰兒從各自環境中習得母語,但世界上所有語言無一例外地使用了類似的上升語調來表達是/否提問,[40][41]因此很可能存在有一種普遍的提問語調。根據一些學者的說法,句子的語調是口語語法的基礎,兒童在學習任何語言時,它都是最先被掌握的東西。[17]

語言與認知發展的關係

語言擁有高級指涉(或直指)的能力,語言使用者可以向對方表述位於當前環境之外的,甚至是不存在的事物。常認為這種能力與心靈相關,它能夠將交流對象視為是與自己一樣的,有需求和意向的個體。根據喬姆斯基、豪瑟和惠譽(2002)的說法,這種高級指涉能力表現在以下六個方面:[36]

- 心智理論

- 表達非語言概念的能力,例如對物體/類別的區分

- 用於指代的聲音信號

- 依據理性、有意圖的模仿

- 按照意願控制交流信號,表現出交流由意向驅動的證據

- 對數字的表達

西蒙·拜倫-科恩(1999) 論證說,人類心智必定在語言之前就已形成,他的論證基礎是科學家從40000年前人類遺蹟了解到的信息,當時的人類可進行:有意的交流,對交流失敗的修復,教學,有意的說服,有意的欺騙,制定共同的計劃與目標,有意的分享話題,以及假裝。拜倫-科恩認為有些靈長類也能表現出上述的某些特徵,但它們並不具備完整表現出所有特徵的能力。克爾和托馬塞洛關於黑猩猩的研究也支持了上述觀點,黑猩猩個體理解群體中的其他成員也具備感知能力,擁有知識和意向,但似乎它們無法理解錯誤的信念。許多靈長類動物都表現出了心智理論的某些方面,但都沒有類似人類的完整體現。[42]

總之,在有關語言起源的研究領域,人們普遍認同心智的必要性。也就是說,人類心智的發展是充分開發語言潛能的必要前提。[43]

在一些實驗中,老鼠和鴿子都有能力做到按下對應次數的按鈕以獲取食物獎勵。當數字小於4時,動物可以表現出十分敏銳的分辨力。然而,隨着數字的增加,錯誤也隨之增加。[44]靈長類研究者松澤哲郎曾試圖教黑猩猩阿拉伯數字。[45]人類與黑猩猩在數字表達方面的能力差異巨大,黑猩猩通過數千次訓練才可掌握數字1-9的概念,並且它們學習每一數字花費的訓練時間相似。而人類兒童(5.5-6歲)在學會1,2和3的概念後,他們就能輕易的使用後繼函數(例如,2比1大1,3比2大1,4比3大1)推理出後續數字。[46]而一旦掌握到數字4的概念,兒童馬上就明白了數字n就是比前一個數字大1。簡而言之,其它靈長類動物只能一個個的學習數字,而人類卻可以通過學習一系列的符號序列(1,2,3,4...)從而理解它們的準確含義。這些研究結果可被視為人類語言的「開放式生成屬性(open-ended generative property)」在數字感知領域的應用。[44]

Remove ads

語言學結構

霍克特(1966)詳細列了描述人類語言所需的特徵[47],對於詞彙-音系定理領域,列表中有兩項特徵最為重要:

- 生產性:使用者可創造並理解新的語句。

- 舊有語句可透過重組、類比或轉化而輕易地生成新語句。

- 語言中的新舊元素都可包含各語境所需的含義,也就是說,每一語言都可持續生成新的俗語。

- 二元性(或樣式):大量有意義的語言元素都來自一組少量、無意義但可區分的基礎元素的組合。

語言的發音系統由有限的音系單元組成。根據特定語言的音系規則,這些基礎單元可重組和串聯,由此形成詞法學和大量詞彙。語言的一個重要特點是,從其簡單有限的音系單元出發,可生成數量無限的詞彙系統,音系規則決定了詞彙的組成方式,而詞彙的形式與其所要表達的意義密不可分。音韻句法是對已有音系單元的簡單組合,與之相關的有人類語言中另一重要特徵:詞彙句法,其也源自特定基礎單元的組合,從而生成具有全新語義的新詞。

部份詞彙-音系定理中的元素也存在於其他動物中。鳥類鳴唱、類人猿叫聲、鯨歌等都體現出了音韻語法,它們都是基礎聲音單元的複雜組合,以示強調或表達新的含義。有些靈長類動物也有用作指涉現實事物的簡單語音系統。但與人類不同,這些靈長類的語言系統通常只是孤立存在,並缺乏詞彙語法。有證據顯示坎氏長尾猴具備詞彙語法,它們可以組合兩個叫聲(將捕食者預警叫聲與「boom」組合,表達危險狀況的減退),但仍不確定這可作為詞彙,或僅是一種詞法學現象。[48]

Remove ads

皮欽語是一類簡化的語言,源自沒有共同語言的群體之間為溝通而作出的創造,其僅有粗淺的語法和非常有限的詞彙。初級階段的皮欽語可能由一些名詞、動詞、形容詞,以及少量冠詞、介詞、連接詞和助動詞組成。其中的語法常沒有固定語序,單詞也沒有屈折變化。[49]

如果皮欽語在長時間內作為群體之間的交流媒介,就可能逐漸演化出更高的複雜度。假如從某代開始,群體中的兒童以皮欽語作為母語,那麼此時皮欽語就演變成為了克里奧爾語。克里奧爾語比皮欽語更穩定,語法更加複雜,有固定的音系、句法、詞法和句法嵌入。這種語言的句法和詞法有許多相對於來源語言的創新。

對世界各地的克里奧爾語研究發現,這些語言雖然起源不同,卻在語法方面有顯著的相似之處。句法相似性包括主語-動詞-賓語語序。即使來源語言的語序不同,克里奧爾語卻仍有大概率發展出主動賓語序。此外,克里奧爾語也經常發展出類似定冠詞、不定冠詞的結構,以及類似的短語結構移動規則。[49]

演化時間表

Remove ads

靈長類學者的田野調查為我們提供了許多關於大型猿類交流方式的認識。[50]有發現表明,非人類靈長動物的叫聲是按照等級而非類別區分的,信息接收者可以透過對方的叫聲評估它當前的情緒與身體狀態。非人類猿猴的叫聲一般只能在對應情緒下發出。[51]飼養狀態下的猿類可被教授簡單手語,或是使用符號字與人類交流。某些猿類,例如黑猩猩坎茲可以理解並使用數百個符號字。[52][53]

靈長類動物大腦中的布若卡氏區和韋尼克區負責控制面部、舌頭、嘴巴和喉部的肌肉,並幫助識別聲音。 眾所周知,靈長類動物會發出「呼嚎(vocal calls)」,這些呼叫由腦幹和邊緣系統中的神經迴路產生。[54]

人們對野外疣猴的交流進行了廣泛的研究。[55]它們交流的很大一部分都是對群體中其它成員的警告,它們會提醒同伴有捕食者正在接近。這些警告包括 「豹叫」、「蛇叫」和 「鷹叫」。[56]每種不同叫聲都會在接收者中引起不同的防禦策略,科學家們通過揚聲器播放預先錄製的聲音,可以在猴子中激發出預期的反應。其它還有一些用於識別的交流。當一隻幼猴發出叫聲,它的母親會轉向它,但其他疣猴的母親反而會轉向該幼猴的母親,看她會怎麼做。[57][58]

類似的,科學家觀察到,飼養狀態中的黑猩猩會使用不同的「詞語」來指代不同的食物。科學家錄製了黑猩猩在指代中所用的聲音,當他們播放指代「葡萄」的聲音,黑猩猩會指向包含有葡萄的圖片。[59][60]

Remove ads

2017年,一篇發表於《HOMO》期刊的文章聲稱,始祖地猿(距今450萬年)的解剖學顯示出了人類演化譜系中首個有關發聲能力的證據。[61]這項研究將始祖地猿的頭骨與29個不同年齡段黑猩猩的頭骨作了比較,結果顯示始祖地猿頭骨的許多特徵與幼年、未成年黑猩猩相似,而與成年黑猩猩不同。值得注意的是,這種相似性還體現在與幼年、未成年黑猩猩頭骨類似的三維構造上。這或許表明,這種相似性賦予了始祖地猿更多的發聲能力。這種觀點認為,黑猩猩在青春期的發育過程中產生的生長因子影響了聲道的結構,從而阻礙了它們的口語能力,而始祖地猿的發育過程沒有受到這類生長因子的影響。與黑猩猩的顱骨相比,始祖地猿有一定程度的頸部脊柱前凸,這個特徵有利於聲音的協調。

這項研究的另一個重要意義在於,它表明與攻擊性降低相關的頭骨變化同時也促進了早期人類的口頭髮聲能力。文章作者在研究中將靈長類解剖學中與交配相關的證據、聲帶和顱骨的解剖學證據以及它們的社會結構相結合,他們認為在當前階段,古人類學家的還未認識到人類社會演化與語言能力之間的重要聯繫。

不過作者也指出,雖然沒有在始祖地猿的頭骨中發現類似成年黑猩猩頭骨那樣對語言能力的阻礙構造,但我們仍無法確定始祖地猿具體的語言能力到底如何。根據聲道比例,作者認為始祖地猿的語言能力可能類似人類嬰兒,或是年幼的兒童。他們承認這還只是個猜想,但也確信頭骨構造的變化是語言演化的重要前提。論文中寫道:[61]

我們認為,由於顱底和顱面形態的差異,始祖地猿的口語表達不會像黑猩猩和倭黑猩猩那樣受到限制。不過,始祖地猿的發聲能力也有可能接近黑猩猩和倭黑猩猩,也許其特異的頭骨形態並沒有導致語言能力的任何重大進步。從這個意義上說,本文所作的解剖學分析或許可以應用在始祖地猿之後的,更具有表達能力的人類祖先身上。然而,考慮到發聲能力在社會選擇方面的巨大優勢,我們有理由認為始祖地猿會發展出比黑猩猩和倭黑猩猩更複雜的發聲能力。

根據解剖學證據,一些學者認為人類的雙足行走能力最早源於350萬年前的南方古猿。大約在這一時期,人類祖先顱骨中的聲道開始呈現出明顯的 L 形。[62]為發出特定的聲音,例如現代人類語言中的元音,早期人屬必須擁有一個特定構形的聲帶和位置更低的喉嚨。[63]先前有研究指出,由於尼安德特人喉部位置差異,他們的音域範圍遠沒有人類寬廣。對智人和尼安德特人化石證據的重新建模支持了這一理論;然而,現代研究也顯示,智人與尼安德特人舌骨之間沒有差異。儘管有研究指出,喉嚨的位置是口語發聲的關鍵,但也有一些其它研究持有不同意見,它們認為這個特徵可能並沒有我們想象中那麼重要。[64] 卡塔爾多、米利亞諾和維尼修斯 (2018) 認為,口語能力可能源於不同群體之間日漸增長的貿易與交流活動。[65]由卡塔爾多提出的另一觀點認為,口語的進化源自尼安德特人製造工具的需求。[66]

史蒂文·米森使用 Hmmmmm 這個術語來指代古人類使用的前語言交流系統。這個交流系統從匠人起始,到更新世中期的海德堡人和尼安德特人時達到了最高的複雜程度。Hmmmmm 是整體性(holistic,非拼湊而成的)、操縱性(manipulative,這類交流可以提出命令或建議,而不僅僅是描述性的陳述)、多模式(multi-modal,不僅僅體現於聲音,也可通過手勢或面部表情傳達信息)、音樂性(musical)和模仿性(mimetic)的縮寫。[67]

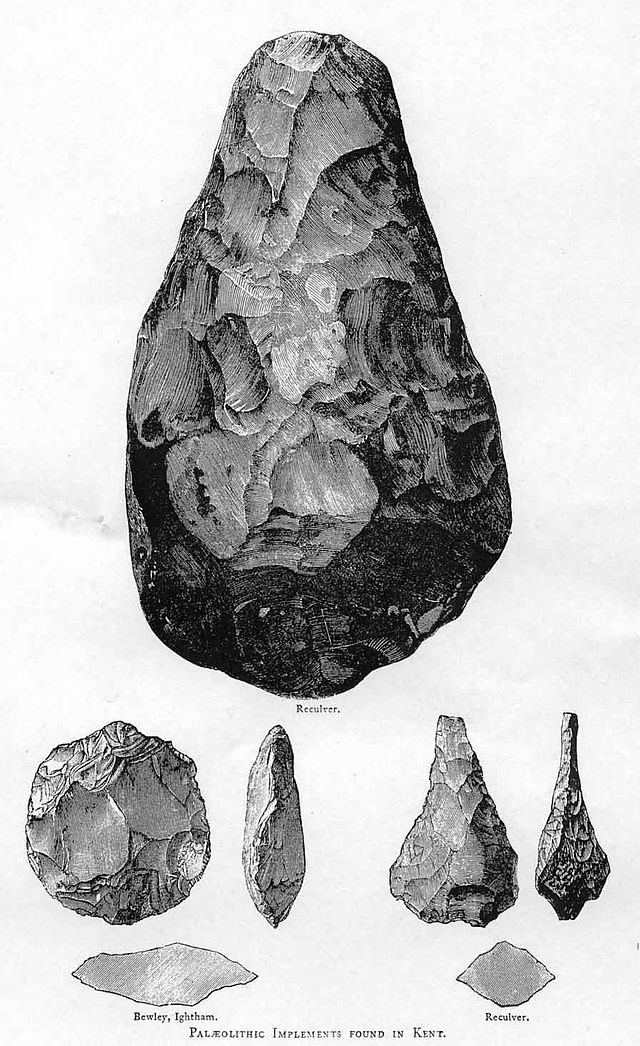

根據直立人對於阿舍利工具的使用情況判斷,他們很可能有語言系統。設計阿舍利手斧的抽象思維正是創造簡單語言所需要的。[68]最近的語言理論指出,遞歸是人類語言與思維的顯著特徵。[69][70]但是,假如把語言拆分為基礎符號單元:意義與語法相互分離,這顯示出人類語言的基礎既非遞歸也非語法。這也可從巴西原住民的皮拉罕語中得到例證,這種語言沒有數字和顏色,其使用者文化中也沒有創世神話。[71]因此這顯示出,即使不存在語法,生活於100多萬年前的直立人擁有的預測、計劃和象徵思維也可作為其語言使用的證據。

海德堡人是匠人的近親,或許是它們的遷徙後代。一些研究者認為,海德堡人是首個能自主控制發聲的智人,他們起初可能是為了模仿動物的發聲,[67]然後隨着海德堡人產生出更複雜的文化,他們或許也發展出了早期形式的符號語言系統。

1989年發現的卡巴拉2號舌骨(來自尼安德特人)表明,就解剖學層面而言,尼安德特人或許能發出與現代人類相似的聲音。[72][73]控制舌頭運動的舌下神經或許可利於誇大體型(參見§ 體型誇大假說),或反映出說話能力。[25][74][75][76][77][78]

然而,理查德·克萊因(2004) 提出,儘管解剖學支持了尼安德特人口頭交流的能力,但他對其擁有完全現代的語言表示懷疑。克萊因的懷疑主要來自於古人類的化石記錄以及他們所製作的石器。在智人出現後的200萬年裡,石器技術的發展很少。克萊因對遠古石器進行了廣泛研究,他認為這些石器過於粗糙,無法根據其功能進行分類,並且似乎尼安德特人對其工具的審美形式並不關心。因此克萊因提出,即使尼安德特人具備了產生語言的硬件條件,但他們的大腦可能尚未達到現代語言所需的複雜程度。[79][80]尼安德特人文化與技術的複雜度仍是一個有爭議的話題。

用於評估語言演化的計算機模擬顯示,在語言演化的三個階段中,尼安德特人似乎正處於第二階段,這表明他們擁有比原生語言更先進的東西,但還沒有達到現代人語言的複雜性。[81]

一些研究人員將聽覺生物工程模型應用於尼安德特人頭骨的計算機斷層掃描,他們發現在解剖層面,尼安德特人的聽覺能力與現代人非常相似。他們聲稱,這一發現意味着「尼安德特人進化了聽覺能力,以支持與現代人語言一樣有效的發聲交流系統」。[82]

解剖學意義上的現代人類(也即晚期智人)的化石記錄最早出現在埃塞俄比亞,距今大約20萬年。[83]對於人類的行為現代性何時於非洲產生還有待爭論。[84]如今也有考古學家根據位於南非的中石器時期遺址(例如布隆伯斯洞窟)中紅色赭石染料相關證據,推測現代人類的解剖構造是與行為現代性同步發展的。[27]

根據人類單地起源假說,部份人類在距今5-6萬年前離開非洲,開始遷移分散至世界各地,該過程也伴隨着語言和文化的傳播。[85]

喉是位於頸部的器官,其中有用於發聲的聲帶。相比其他人屬,現代智人的喉部位置更低。在其它動物中也有觀察到喉部位置降低的現象,例如山羊、狗、豬和檉柳猴,這些動物可暫時性降低喉部,以發出更低沉的聲音。[86]一些鹿科物種有永久性的喉部位置降低,其中雄性個體在呼叫時可能會進一步降低喉部。[87]獅子、美洲豹、獵豹和家貓也可降低喉部位置。[88]根據菲利普·利伯曼的研究,非人類動物在喉部位置降低的同時,舌骨卻未一併降低,因此它們的舌頭仍在口腔內保持水平,無法起到作為咽部調音器官的作用。[89]

不過,學者們對於人類聲道的「特殊性」仍有爭論,例如黑猩猩在發育過程中也會降低喉的位置,並在此過程中伴隨舌骨的下降。[90]針對上述質疑,菲利普·利伯曼指出,只有人類演化出了喉部和舌骨顯著且永久的位置降低,由此令舌頭呈彎曲形態,並致使了聲道形成兩個1:1比例的管道。他認為尼安德特人和晚期智人尚不具備實現「完整的人類言語」所需的喉上方聲道。[91]只有在人類中,會厭和軟腭無法接觸,由此干擾了哺乳動物中普遍的食道和氣管的分離,導致進食過程存在被嗆到而窒息的風險。有人提出,人類也從這種解剖結構變化中獲得了額外優勢,它可能有利於語言的發展。不過這種說法也有爭議。首先,根據醫學統計,人類在進食過程中發生窒息的幾率極低。[92]其次,多數學者認同語言出現在人類演化晚期,差不多和智人出現於同一時期。[32]如此短的時間不足以演化出人類聲道結構的變化,因此這種變化必然先於語言的出現。因此,根據上述說法,人類聲道結構變化不是源於對語言能力的自然選擇,但未排除該變化是源於對歌唱能力的自然選擇的說法。

喉部位置的下降可使聲道延長,進而降低聲音的共振頻率,令聲音聽起來更加「低沉」——從而在聲音接收者中造成對方體型比實際更大的印象。約翰·奧哈拉認為,人類(尤其是男性)喉部位置的下降更多是為了展示威脅性,而非用於提升言語能力。[93]奧哈拉指出,假如人類喉部位置的下降是為了適應語言發展,那麼男性將比女性更具言語表達優勢,因為他們的喉部位置更低。然而根據實驗研究,女性在語言表達方面優於男性[94],因此也就排除了上述說法。

W.特庫姆塞·菲奇也認同上述體型誇大假說。根據菲奇的說法,該解剖結構演化最初與言語表達無關,後續因該變化帶來的聲音共振頻率範圍增加促進了語言的形成。體型誇大假說是對雄鹿喉部位置降低的唯一可行解釋。人類男性在青春期時會進一步降低喉部位置,這也與上述體型誇大假說相符。此外,針對人類女性的喉部位置下降,菲奇表示低沉的聲音也有利於母親保護兒女。[95]

2011年,研究者昆汀·阿特金森(Quentin Atkinson)調查了來自不同語系的500種語言中的音位,並基於地理區域、語言使用者數量、與非洲大陸距離來比較音位多樣性。結果顯示,非洲語言有最多音位,而大洋洲和南美洲語言中音位最少。考慮到語言使用者數量,阿特金森將音位多樣性與2000個可能的語言起源地區結合,得出語言起源的「最適」模型應當位於非洲大陸中南部,距今大約8-16萬年。這個時間早於人類從非洲南部海岸遷徙至阿拉伯半島、印度次大陸、東南亞和澳洲大陸的時間。這也意味着語言與象徵文化出現於同一時間。[14]

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads