聯合國區域集團

来自维基百科,自由的百科全书

聯合國區域集團[1],或稱聯合國地區組,是對聯合國會員國的一種非官方劃分標準,根據地緣政治將會員國劃分成五個地區組。這是一種聯合國職位分配的非正式方式。在聯合國框架下的不同場合,地區組可能掌握聯合國相關職位的選舉,在地域代表性的基礎之上進行分配,或協調組內會員國的實質方針,在投票和談判時協調共同觀點。

非洲組

亞太組

東歐組

拉美加勒比組

西歐及其他組

非聯合國會員國領土

從聯合國初創到1966年時期,五個地區組分別是:英聯邦、東歐和亞洲、拉丁美洲、中東、西歐。1966年由於世界政治形勢的變化(包括英帝國解體)和各地區成員國數量的增減(特別是亞、非、拉地區殖民地獨立生成的新會員國),五個地區組改為:亞洲、東歐、非洲、拉美和加勒比、西歐及其他國家(包括部分不在西歐的英聯邦王國)。2011年「亞洲」改稱「亞太」。[2](美國自願選擇不參加任何地區組,但是西歐組的觀察員,在組內無投票權但有提名權。)

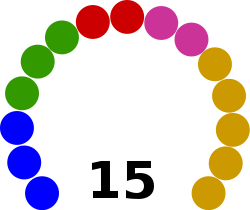

因此,今天的五個地區組分別是:

- 西歐和其他國家組(WEOG),共有28個會員國和一個觀察員會員國;

- 東歐組,共有23個會員國;

- 拉丁美洲和加勒比國家組(GRULAC),共有33個會員國;

- 亞洲-太平洋組,共有53個會員國;

- 非洲組,共有54個會員國。

地區組的功能

除了讓國際利益相關的國家互相聯絡、討論和協調它們在聯合國的投票和其他活動,地區組的主要功能是用於在各國之間分配聯合國組織和領導職位的名額。按照慣例,聯合國安全理事會的非常任理事國名額在各地區組之間有一定的配額。其他組織,例如聯合國經濟及社會理事會以及聯合國人權理事會的理事國配額也有既定的配額。聯合國大會主席的位置則在各地區組之間按照10年周期輪替(由於現行慣例是10年內每組獲得兩年主席任期,實際是按五年周期輪替)。

以下圖表列出各組成員數和相應配額:

註:以上圖表將美國算作西歐及其他組,其他特殊國家按照投票時參與的地區組劃分。

各地區組的成員

常任成員國:![]() 安道爾,

安道爾,![]() 澳大利亞,

澳大利亞,![]() 奧地利,

奧地利,![]() 比利時,

比利時,![]() 加拿大,

加拿大,![]() 丹麥,

丹麥,![]() 芬蘭,

芬蘭,![]() 法國,

法國,![]() 德國,

德國,![]() 希臘,

希臘,![]() 冰島,

冰島,![]() 愛爾蘭,

愛爾蘭,![]() 義大利,

義大利,![]() 列支敦斯登,

列支敦斯登,![]() 盧森堡,

盧森堡,![]() 馬爾他,

馬爾他,![]() 摩納哥,

摩納哥,![]() 荷蘭,

荷蘭,![]() 新西蘭,

新西蘭,![]() 挪威,

挪威,![]() 葡萄牙,

葡萄牙,![]() 聖馬力諾,

聖馬力諾,![]() 西班牙,

西班牙,![]() 瑞典,

瑞典,![]() 瑞士,

瑞士,![]() 土耳其,

土耳其,![]() 英國。

英國。

非常任成員國:![]() 以色列(「永久性續任的臨時性全額成員」)。

以色列(「永久性續任的臨時性全額成員」)。

觀察員:![]() 美國(有提名權但無投票權)。

美國(有提名權但無投票權)。

常任成員國:![]() 阿爾巴尼亞,

阿爾巴尼亞,![]() 亞美尼亞,

亞美尼亞,![]() 亞塞拜然,

亞塞拜然,![]() 白俄羅斯,

白俄羅斯,![]() 波赫,

波赫,![]() 保加利亞,

保加利亞,![]() 克羅地亞,

克羅地亞,![]() 捷克,

捷克,![]() 愛沙尼亞,

愛沙尼亞,![]() 喬治亞,

喬治亞,![]() 匈牙利,

匈牙利,![]() 拉脫維亞,

拉脫維亞,![]() 立陶宛,

立陶宛,![]() 摩爾多瓦,

摩爾多瓦,![]() 蒙特內哥羅,

蒙特內哥羅,![]() 北馬其頓,

北馬其頓,![]() 波蘭,

波蘭,![]() 羅馬尼亞,

羅馬尼亞,![]() 俄羅斯,

俄羅斯,![]() 塞爾維亞,

塞爾維亞,![]() 斯洛伐克,

斯洛伐克,![]() 斯洛維尼亞,

斯洛維尼亞,![]() 烏克蘭。

烏克蘭。

常任成員國:![]() 安地卡及巴布達,

安地卡及巴布達,![]() 阿根廷,

阿根廷,![]() 巴哈馬,

巴哈馬,![]() 巴貝多,

巴貝多,![]() 貝里斯,

貝里斯,![]() 玻利維亞,

玻利維亞,![]() 巴西,

巴西,![]() 智利,

智利,![]() 哥倫比亞,

哥倫比亞,![]() 哥斯大黎加,

哥斯大黎加,![]() 古巴,

古巴,![]() 多明尼加,

多明尼加,![]() 多明尼加,

多明尼加,![]() 厄瓜多,

厄瓜多,![]() 薩爾瓦多,

薩爾瓦多,![]() 格瑞那達,

格瑞那達,![]() 瓜地馬拉,

瓜地馬拉,![]() 蓋亞那,

蓋亞那,![]() 海地,

海地,![]() 宏都拉斯,

宏都拉斯,![]() 牙買加,

牙買加,![]() 墨西哥,

墨西哥,![]() 尼加拉瓜,

尼加拉瓜,![]() 巴拿馬,

巴拿馬,![]() 巴拉圭,

巴拉圭,![]() 秘魯,

秘魯,![]() 聖基茨和尼維斯,

聖基茨和尼維斯,![]() 聖盧西亞,

聖盧西亞,![]() 聖文森特和格林納丁斯,

聖文森特和格林納丁斯,![]() 蘇里南,

蘇里南,![]() 千里達及托巴哥,

千里達及托巴哥,![]() 烏拉圭,

烏拉圭,![]() 委內瑞拉。

委內瑞拉。

常任成員國:![]() 阿富汗,

阿富汗,![]() 巴林,

巴林,![]() 孟加拉,

孟加拉,![]() 不丹,

不丹,![]() 汶萊,

汶萊,![]() 柬埔寨,

柬埔寨,![]() 中華人民共和國,

中華人民共和國,![]() 賽普勒斯,

賽普勒斯,![]() 北韓,

北韓,![]() 斐濟,

斐濟,![]() 印度,

印度,![]() 印度尼西亞,

印度尼西亞,![]() 伊朗,

伊朗,![]() 伊拉克,

伊拉克,![]() 日本,

日本,![]() 約旦,

約旦,![]() 哈薩克,

哈薩克,![]() 科威特,

科威特,![]() 吉爾吉斯,

吉爾吉斯,![]() 寮國,

寮國,![]() 黎巴嫩,

黎巴嫩,![]() 馬來西亞,

馬來西亞,![]() 馬爾地夫,

馬爾地夫,![]() 馬紹爾群島,

馬紹爾群島,![]() 密克羅尼西亞聯邦,

密克羅尼西亞聯邦,![]() 蒙古國,

蒙古國,![]() 緬甸,

緬甸,![]() 瑙魯,

瑙魯,![]() 尼泊爾,

尼泊爾,![]() 阿曼,

阿曼,![]() 巴基斯坦,

巴基斯坦,![]() 帛琉,

帛琉,![]() 巴布亞紐幾內亞,

巴布亞紐幾內亞,![]() 菲律賓,

菲律賓,![]() 卡達,

卡達,![]() 南韓,

南韓,![]() 薩摩亞,

薩摩亞,![]() 沙烏地阿拉伯,

沙烏地阿拉伯,![]() 新加坡,

新加坡,![]() 所羅門群島,

所羅門群島,![]() 斯里蘭卡,

斯里蘭卡,![]() 敘利亞,

敘利亞,![]() 塔吉克,

塔吉克,![]() 泰國,

泰國,![]() 東帝汶,

東帝汶,![]() 東加,

東加,![]() 土庫曼,

土庫曼,![]() 吐瓦魯,

吐瓦魯,![]() 阿聯酋,

阿聯酋,![]() 烏茲別克,

烏茲別克,![]() 萬那杜,

萬那杜,![]() 越南,

越南,![]() 葉門。

葉門。

常任成員國:![]() 阿爾及利亞、

阿爾及利亞、![]() 安哥拉、

安哥拉、![]() 貝南、

貝南、![]() 波札那、

波札那、![]() 布吉納法索、

布吉納法索、![]() 蒲隆地、

蒲隆地、![]() 維德角、

維德角、![]() 喀麥隆、

喀麥隆、![]() 中非、

中非、![]() 查德、

查德、![]() 葛摩、

葛摩、![]() 剛果民主共和國、

剛果民主共和國、![]() 吉布地、

吉布地、![]() 埃及、

埃及、![]() 赤道幾內亞、

赤道幾內亞、![]() 厄利垂亞、

厄利垂亞、![]() 史瓦帝尼、

史瓦帝尼、![]() 衣索比亞、

衣索比亞、![]() 加彭、

加彭、![]() 甘比亞、

甘比亞、![]() 迦納、

迦納、![]() 幾內亞、

幾內亞、![]() 幾內亞比索、

幾內亞比索、![]() 象牙海岸、

象牙海岸、![]() 肯亞、

肯亞、![]() 賴索托、

賴索托、![]() 利比里亞、

利比里亞、![]() 利比亞、

利比亞、![]() 馬達加斯加、

馬達加斯加、![]() 馬拉維、

馬拉維、![]() 馬利、

馬利、![]() 毛里塔尼亞、

毛里塔尼亞、![]() 模里西斯、

模里西斯、![]() 摩洛哥、

摩洛哥、![]() 莫桑比克、

莫桑比克、![]() 納米比亞、

納米比亞、![]() 尼日爾、

尼日爾、![]() 奈及利亞、

奈及利亞、![]() 剛果共和國、

剛果共和國、![]() 盧旺達、

盧旺達、![]() 聖多美和普林西比、

聖多美和普林西比、![]() 塞內加爾、

塞內加爾、![]() 塞舌爾、

塞舌爾、![]() 獅子山、

獅子山、![]() 索馬利亞、

索馬利亞、![]() 南非、

南非、![]() 南蘇丹、

南蘇丹、![]() 蘇丹、

蘇丹、![]() 坦桑尼亞、

坦桑尼亞、![]() 多哥、

多哥、![]() 突尼西亞、

突尼西亞、![]() 烏干達、

烏干達、![]() 尚比亞和

尚比亞和![]() 辛巴威。

辛巴威。

特殊國家

美國不是任何一個地區組的成員,但是美國作為觀察員參加西歐及其他國家組的會議,並在投票相關的事宜上作為該地區組的一名成員。[3]

以色列不是任何一個聯合國地區組的成員,因此,在聯合國的各個機構和活動組織中不具有被選舉權。雖然在地理位置上,以色列應當屬於亞太組,但由於地區關係緊張而無法加入亞太組。2000年,以色列被提名臨時性加入(需要續約)西歐及其他國家組在聯合國紐約總部的活動,以使其在聯合國各個機構的選舉中具有候選人資格[4]。2004年以色列通過永久續約,獲得了西歐和其他國家組全額成員的資格[5]。

基里巴斯(西太平洋共和國),地理上應屬亞太組,但因該國擁有變更日線權利,此前該國對於應加入哪個國家集團遲未決斷,最終經磋商,2024年同意加入亞太組。[6]

地處歐亞交接處的土耳其地理上可同時參加亞太組和西歐與其他國家組,但在投票相關的事宜上,只作為西歐及其他國家組的成員。

新地區組提議

2000年,瑙魯政府(目前是亞太組成員)呼籲建立一個新的集團,以滿足大洋洲國家的需要。瑙魯構想中該組應該包括瑙魯、澳大利亞、新西蘭(後兩國目前是西歐及其他國家組的成員)以及其他太平洋國家[7]。

批評

對地區組制度的主要批評是會員國在投票時受到必須和所在區域集團的大多數保持一致的壓力。對於存在政治分歧的國家而言,這將削弱其在許多國際事務中的談判立場,並且無法被選舉為聯合國的關鍵領導職位。

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.