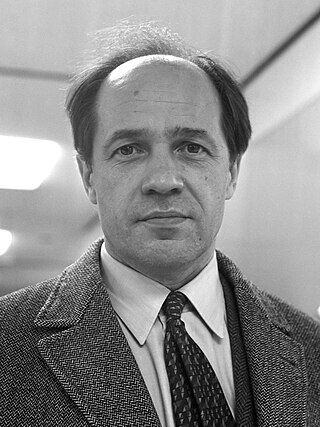

皮耶·布萊茲

法国作曲家、指挥家、音乐理论家 来自维基百科,自由的百科全书

皮埃爾·路易·約瑟夫·布列茲(法語:Pierre Louis Joseph Boulez,法語:[pjɛʁ lwi ʒozɛf bulɛz];1925年3月26日—2016年1月5日)是一名法國作曲家、指揮家和作家,也是多個音樂機構的創始人。他是戰後西方古典音樂的主導人物之一。

布列茲出生於法國盧瓦爾省的蒙布里松,是一位工程師的兒子,曾在巴黎音樂學院師從奧利維埃·梅西安,並私下裡師從安德烈·沃拉堡和勒內·萊博維茨。1940年代末,他開始了自己的職業生涯,擔任巴黎雷諾-巴羅劇團的音樂總監。他是先鋒音樂的領軍人物,在整體序列主義(50年代)、受控偶然音樂[n 1](60年代)和器樂實時電子化(70年代起)的發展中發揮了重要作用。他傾向於修改早期的作品,這意味着他的作品相對較少,但其中包括被許多人視為20世紀音樂的里程碑的作品,如《無主之錘》、《層層折》和《回應》。他對現代主義不妥協的奉獻,以及他在表達自己的音樂觀點時的尖銳、論戰的語氣,導致一些人批評他是教條主義者。

除了作為作曲家活動外,布列茲還是他那一代人中最傑出的指揮家之一。在長達60多年的職業生涯中,他曾擔任紐約愛樂和當代樂團的音樂總監、BBC交響樂團的首席指揮以及芝加哥交響樂團和克利夫蘭管弦樂團的首席客座指揮。他經常與其他許多樂團合作,包括維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團和倫敦交響樂團。他以演奏20世紀上半葉的音樂而聞名,包括德彪西和拉威爾、斯特拉文斯基和巴托克,以及第二維也納樂派,還有他同時代的音樂,如利蓋蒂、貝里奧和卡特。他在歌劇院的工作包括百年指環——為拜羅伊特音樂節一百周年製作的瓦格納的《指環》全劇,以及阿爾班·貝爾格的《露露》三幕版的世界首演。他留下了大量的錄音。

他還創立了數個音樂機構。1950年代,他創辦了音樂領域來推廣新音樂;1970年代,他在巴黎建立起聲學/音樂研究與協調所(IRCAM)來促進音樂的研究與創新,成立了專門演奏當代音樂作品的室內管弦樂團當代樂團。後來他還合作建立了兼音樂廳、博物館和圖書館為一體的音樂城,坐落於法國巴黎的拉維萊特公園;以及瑞士的琉森音樂節學院,同時成立了一支由年輕音樂家組成的國際管弦樂團,在那裡他首演了許多新作品。

生平

皮埃爾·布列茲於1925年3月26日出生在法國中東部盧瓦爾省的小鎮蒙布里松,父親叫萊昂·布列茲(1891年–1969年),母親叫瑪塞勒(原姓卡拉布勒,1897年–1985年)。[1][n 2]他是四個孩子中的第三個:姐姐叫讓娜(1922年–2018年)[2],弟弟叫羅歇(1936年生)。布列茲家裡第一個孩子也叫皮埃爾(1920年生),幼年不幸夭折。父親萊昂是一家鋼鐵廠的工程師和技術總監,在不同的傳記作家筆下,被描述為一個專制但擁有強烈的公平價值觀的人物;母親瑪塞勒外向、幽默,她遵從丈夫嚴格的天主教信仰,但不一定贊同這些信仰。布列茲一家生活富足,1929年從他出生的藥店樓上的公寓搬到了一處舒適的獨棟房屋。他在那裡度過了大部分童年時光。[3]

從7歲起,布列茲就在維克托·德·拉普拉德學校上學,這是一所天主教神學院,每天有13個小時的學習和祈禱。18歲時他摒棄了天主教[4],在日後的生活中,他稱自己是一位不可知論者。[5]

小時候,布列茲上過鋼琴課,與當地的業餘愛好者一起演奏室內樂,並在學校的合唱團唱歌。[6]在提前一年完成業士文憑的第一部分後,他於1940-41學年在聖艾蒂安附近的聖路易寄宿學校度過。第二年,他在里昂的Cours Sogno(一所由遣使會教徒建立的學校)學習高等數學課程[7],以期獲得巴黎綜合理工學院的錄取。他的父親希望這引領他成為一名職業工程師。[8]維希政府倒台時,他正在里昂,德國人接管了這個城市,其也成為抵抗運動的中心。[9]

在里昂,布列茲第一次聽到了管弦樂,第一次欣賞歌劇(《鮑里斯·戈杜諾夫》和《紐倫堡的名歌手》)[10],並遇到了著名女高音歌唱家妮農·瓦蘭,她邀請他為她演奏。她對他的能力印象深刻,說服他的父親允許他申請里昂音樂學院。雖然他後來收到拒信,但他決心從事音樂事業。第二年,面對父親的反對,在姐姐的支持下,他私下向利昂內爾·德·帕赫曼(鋼琴家弗拉基米爾的兒子)學習鋼琴與和聲。[11]布列茲後來說:「我們的父母很強硬,但我們[學音樂]的態度更強硬」。[12]儘管如此,當他1943年秋天搬到巴黎、希望進入巴黎音樂學院學習時,父親萊昂陪伴着他,幫他在第七區找到了一個房間,資助他一直到他能夠謀生。[13]

1943年10月,他參加了音樂學院高級鋼琴班的面試沒有成功,但他在1944年1月被喬治·當德洛的和聲預備班錄取。他的進步非常快,到1944年5月,當德洛將他描述為「班上最好的學生」。[14]

大約在同一時間,他被介紹給作曲家阿蒂爾·奧涅格的妻子安德烈·沃拉堡。1944年4月至1946年5月期間,他與她私下學習對位法。他非常喜歡和她一起工作,她也認為他是一名出色的學生,一直到她的教學生涯結束,都以他的練習為模型。[15]1944年6月,他接觸了奧利維埃·梅西安,梅西安在日記中寫道:「喜歡現代音樂。希望從現在開始和我一起研究和聲。」布列茲開始參加梅西安為特定學生舉辦的私人研討會;1945年1月,他加入了梅西安在音樂學院的高級和聲班。[16]

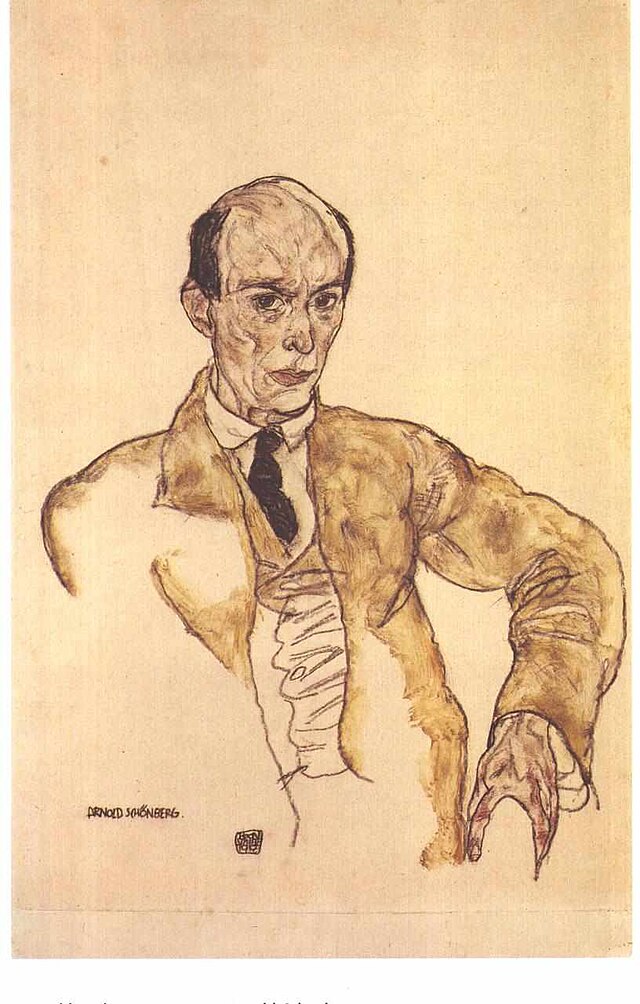

布列茲搬到了巴黎瑪萊區的兩個小閣樓房間,接下來的13年他一直住在那裡。[17]1945年2月,他參加了勛伯格的木管五重奏的私人演出,由作曲家、勛伯格的追隨者勒內·萊博維茨指揮。這部作品對十二音技法的嚴格使用對他來說是一個啟示,他組織了一群同學去上萊博維茨的私人課程。他在那裡還發現了韋伯恩的音樂。[18]他最終認為萊博維茨的方法過於教條,並於1946年因萊博維茨試圖批評他的一部早期作品而與他憤怒決裂。[19][20][21]

1945年6月,布列茲是被授予一等獎(法語:premier prix)的四個音樂學院學生之一。在考官的報告中,他被描述為「十分有天賦——一名作曲家」。[22]他於1945-46學年在音樂學院註冊,但之後不久就對西蒙娜·普萊-科薩德教授「想象力的缺乏」感到憤怒,因而拒絕去上她的對位法和賦格課,並組織了一次請願活動,要求給梅西安一個作曲的正式教授職位。[23][24][n 3]1945-46年的冬天,他在巴黎的吉美博物館和人類博物館沉浸在巴厘島和日本音樂以及非洲鼓點中:[26]「我差點成為一名民族音樂學家——因為這些音樂讓我十分着迷。它們讓人體驗到一種不同的時間感。」[27]

1946年2月12日,鋼琴家伊薇特·格里莫(Yvette Grimaud)在三部曲音樂會(法語:Concerts du Triptyque)上首次公開演奏了布列茲的音樂(《十二記譜法》(法語:Douze Notations)和《三部直陳式》(法語:Trois Psalmodies))。[28]布列茲通過給房東的兒子上數學課來賺錢。[29]他還彈奏馬特諾音波琴(一種早期的電子樂器),為廣播劇即興伴奏,也偶爾在女神遊樂廳的樂池中擔任替補。[30]1946年10月,演員兼導演讓-路易·巴羅聘請布列茲為他和妻子馬德萊娜·雷諾在馬里尼劇院成立的新公司的《哈姆雷特》演出演奏音波琴。[31]布列茲很快被任命為雷諾-巴羅公司的音樂總監,他在這個職位上工作了9年。他編排和指揮附帶的音樂,大部分是由他不喜歡的作曲家創作的(如米約和柴可夫斯基),但這使他有機會與專業音樂家一起工作,同時留出時間在白天進行創作。[32]

他對劇團的參與也拓寬了他的視野:1947年,他們在比利時和瑞士巡演(「絕對的樂土(法語:pays de cocagne),我對大世界的第一次發現」)[9];1948年,他們帶着《哈姆雷特》參加了第二屆愛丁堡國際藝術節[33];1951年,他們應勞倫斯·奧利維爾的邀請在倫敦舉辦了一個戲劇季[34];1950年至1957年,他們在南美進行了三次巡演,在北美進行了兩次。[35]他為劇團創作的大部分音樂在1968年學生占領奧德翁劇院期間丟失。[36]

1947年至1950年期間,布列茲的創作活動十分活躍。新作品包括前兩部鋼琴奏鳴曲和兩部以勒內·夏爾的詩歌為題材的清唱套曲《新婚面容》和《水的太陽》的最初版本。[37]1951年10月,一部為18件獨奏樂器創作的大型作品《復調X》在多瑙埃興根音樂節的首演中引起了公憤,一些觀眾用嘶嘶聲和口哨聲擾亂了演出。[38]

大約在這個時候,布列茲認識了兩位對他有重要影響的作曲家:約翰·凱奇和卡爾海因茨·施托克豪森。他與凱奇的友誼始於1949年,當時凱奇正在巴黎訪問。凱奇把布列茲介紹給兩個出版商(厄熱爾和安菲翁(Amphion)),這兩個出版商同意接受他最近的作品;布列茲幫助安排了凱奇的為預置鋼琴的奏鳴曲和間奏曲的私人演出。[39]當凱奇回到紐約後,他們開始了長達六年的關於音樂的未來的密集通信。1952年,施托克豪森來到巴黎,跟隨梅西安學習。[40]雖然布列茲不懂德語,施托克豪森也不懂法語,但他們迅速相處融洽:「一個朋友翻譯,我們瘋狂地打着手勢……我們一直在談論音樂,我從未這樣與其他人聊天。」[41]

1951年底,在雷諾-巴羅公司的一次巡演中,他第一次來到紐約,在那裡他見到了斯特拉文斯基和瓦雷茲。[40]他住在凱奇的公寓裡,但他們的友誼已經冷卻,因為他不能接受凱奇越來越多地投入基於偶然的作曲程序,他後來與他斷絕了聯繫。[42]

1952年7月,布列茲第一次參加了在達姆施塔特舉辦的國際新音樂夏季課程。除了施托克豪森之外,布列茲在那裡還接觸到了其他的作曲家,這些人後來都成為了當代音樂的重要人物,包括盧恰諾·貝里奧、路易吉·諾諾、布魯諾·馬代爾納和亨利·布瑟。布列茲迅速成為戰後現代主義藝術運動的領導者之一。正如音樂評論家亞歷克斯·羅斯所言:「在任何時候,他似乎都對自己正在做的事情有絕對的把握。在戰後生活的混亂中,在如此多的真理被否定的情況下,他的確定性令人放心。」[43]

1954年,在巴羅和雷諾的財政支持下,布列茲在小馬里尼劇院開始了一系列的音樂會。這些音樂會後來被稱為「音樂領域」。這些音樂會最初集中在三個領域:在巴黎缺乏知名度的戰前經典(如巴托克和韋伯恩)、新一代的作品(施托克豪森、諾諾)和歷史上被忽視的大師(馬肖、傑蘇阿爾多)——但出於務實的原因,最後一個類別在隨後的幾個樂季里逐漸消失。[44]事實證明,布列茲是一個精力充沛、成績斐然的管理者,音樂會立即獲得了成功。[45]它們吸引了音樂家、畫家和作家,以及時尚界人士,但由於成本太高,布列茲不得不向富有的私人贊助者尋求支持。[46]

音樂領域歷史上的重要事件包括韋伯恩音樂節(1955年)、斯特拉文斯基的《角逐》(1957年)的歐洲首演,以及梅西安的《異國鳥》(1955年)和《七首俳諧》(1963年)的首演。音樂會搬到了加沃廳(1956-1959年),然後又搬到了奧德翁劇院(1959-1968年)。布列茲一直擔任總監,直到1967年吉爾貝·阿米接替他。[47]

1955年6月18日,漢斯·羅斯鮑德在巴登-巴登的ISCM音樂節上首次指揮了布列茲最著名的作品《無主之錘》的演出。這是一部根據勒內·夏爾的詩歌改編的女低音和器樂合奏的9個樂章的作品[1],立即在國際上獲得了成功。[48]威廉·格洛克寫道:「即使是第一次聽,雖然很難接受,但它在聲音、質地和感覺上都是如此之新,它似乎擁有一種神話般的品質,就像勛伯格的《月迷彼埃羅》一樣。」[49]1957年初,當布列茲在洛杉磯指揮這部作品時,斯特拉文斯基出席了演出,他將其描述為「戰後探索時期的少數重要作品之一」。布列茲與斯特拉文斯基夫婦共進了幾次晚餐,據羅伯特·克拉夫特說,他「很快就用新的音樂理念以及非凡的智慧、敏捷和幽默吸引了這位老作曲家」。[50]第二年斯特拉文斯基的《哀歌》在巴黎於音樂領域首次演出後,雙方關係有些惡化。布列茲的計劃不周,斯特拉文斯基的指揮也很緊張,演出不止一次地中斷。[51]

1958年1月,布列茲的《馬拉美即興曲》(法語:Improvisations sur Mallarmé)的I和II舉行了首演,並在接下來的四年裡作為內核發展成為一部龐大的五樂章的「馬拉美肖像」:《層層折》。1962年10月,它在多瑙埃興根舉行了首演。[52]

大約在這個時候,布列茲與斯托克豪森的關係越來越緊張,根據傳記作家瓊·佩澤的說法,這是因為後者認為前者這個年輕人開始取代他作為先鋒派的領袖。[53]

1959年,布列茲離開巴黎前往巴登-巴登,在那裡他與德國西南廣播樂團達成安排,擔任駐團作曲家,並指揮一些小型音樂會,同時還可以使用一個電子工作室[54],在那裡他可以創作新的作品(《為權力而作的詩》,法語:Poésie pour pouvoir)。[55]他搬進並最終買下了一座山坡上的大別墅,這是他餘生的主要住所。[56]

在這一時期,他越來越多地轉向指揮。他第一次擔任管弦樂指揮是在1956年,當時他在與巴羅巡演時指揮了委內瑞拉交響樂團。[57]在科隆,他於1957年指揮了自己的《新婚面容》,並於1958年與布魯諾·馬代爾納和施托克豪森一起指揮了後者的《群》的首演。1959年,他在普羅旺斯地區艾克斯和多瑙埃興根音樂節上代替生病的漢斯·羅斯鮑德指揮了高要求的20世紀曲目,這為他的指揮生涯帶來了突破性進展[58],他得以首次指揮皇家音樂廳管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團及柏林愛樂樂團。[59]1963年,他在香榭麗舍劇院指揮法國國家管弦樂團進行斯特拉文斯基《春之祭》的50周年紀念演出,該作品曾在同一地點進行過暴亂般的首演。[1]

同年,他在國立巴黎歌劇團指揮了他的第一部歌劇:貝爾格的《沃采克》,由巴羅執導。當時的條件很特殊,他與管弦樂團排練了30次而不是往常的三四次,評論界的反應很好,第一次演出後,音樂家們起身為他鼓掌。[60]1966年4月,他在法蘭克福歌劇院再次指揮了由維蘭德·瓦格納新製作的《沃采克》。[61]

維蘭德·瓦格納已經邀請布列茲在本樂季晚些時候在拜羅伊特音樂節上指揮瓦格納的《帕西法爾》,布列茲在1967年、1968年和1970年再次指揮同一劇目。[62]1967年,他還在日本大阪音樂節上與拜羅伊特劇團一起演出了瓦格納的《特里斯坦與伊索爾德》,但由於缺乏足夠的排練,他後來說他寧願忘記這次經歷。[63]相比之下,他於1969年在皇家歌劇院指揮了德彪西《佩利亞斯與梅麗桑德》的新製作(由瓦茨拉夫·卡什利克執導),因其「精緻與華美」的結合而廣受好評。[64]

1965年,愛丁堡國際藝術節首次舉辦了布列茲作為作曲家和指揮家的全面回顧展。[65]1966年,他向當時的文化部長安德烈·馬爾羅提出了重新組織法國音樂生活的建議,但馬爾羅卻任命保守的馬塞爾·蘭多夫斯基為文化部的音樂主管。布列茲在《新觀察家》(法語:Nouvel Observateur)的一篇文章中表達了他的憤怒,宣布他將「拒絕為法國公務音樂做任何方面的工作」。[66]

1965年3月,他首次以管弦樂指揮在美國亮相,指揮克利夫蘭管弦樂團。[67]1969年2月,他成為該樂團的首席客座指揮,這個職位他一直擔任到1971年底。[68]1970年7月塞爾·喬治去世後,他擔任了兩年的音樂顧問,但由於他在倫敦和紐約的工作,這個頭銜主要是榮譽性的。[69]在1968–69樂季,他還在波士頓、芝加哥和洛杉磯客座指揮。[70]

除了《層層折》之外,60年代前半期出現的唯一實質性的新作品是他為雙鋼琴而作的《結構》的第二冊的最終版本。[71]然而,在這十年的中期,布列茲似乎又找到了自己的聲音,並創作了許多新作品,包括《碎裂》(法語:Éclat,1965年)[n 4],這是一部短小精悍的小合奏作品[72],到1970年已經發展成一部長達半小時的作品《碎裂/多重》(法語:Éclat/Multiples)。[73]

1964年2月,布列茲在沃辛首次指揮BBC交響樂團,為弗拉基米爾·阿什肯納齊演奏的肖邦鋼琴協奏曲伴奏。布列茲回憶起那次經歷:「這很糟糕,我覺得自己就像一名不斷掉盤子的服務員」。[74]

在接下來的五年裡,他與管弦樂團的演出包括在逍遙音樂會和卡內基音樂廳的首次亮相(1965年)[75]以及在莫斯科和列寧格勒、柏林和布拉格的巡演(1967年)。[76]1969年1月,BBC的音樂總監威廉·格洛克宣布任命他為首席指揮。[77]

| 外部圖片連結 | |

|---|---|

兩個月後,布列茲首次指揮紐約愛樂。[79]他的表演給樂團和管理層都留下了深刻的印象,因此他被邀請接替倫納德·伯恩斯坦擔任首席指揮。格洛克感到擔心,並試圖說服他接受紐約的職位會影響他在倫敦的工作和他的作曲能力,但布列茲無法拒絕這個「改革這兩個世界城市的音樂創作」(格洛克語)的機會,並在6月確認了紐約的任命。[80]

他的紐約任期從1971年持續到1977年,並沒有完全取得成功。對訂閱觀眾的依賴限制了他的節目安排。他引入了更多20世紀上半葉的重要作品,並在早期的曲目中尋找不太知名的作品。[81]例如,在他的第一個樂季,他指揮了李斯特的《聖伊麗莎白的傳說》(德語:Die Legende von der heiligen Elisabeth)和《苦路》。[82]在訂閱系列中,新音樂的演出相對較少。樂手們欽佩他的音樂才能,但覺得他相較於伯恩斯坦顯得冷面、枯燥、沒有感情。儘管如此,樂手們普遍認為他提高了演奏水準。[83]任期結束後,他只指揮過三次紐約愛樂。[84]

他在BBC交響樂團的日子則更加快樂。有了BBC的資源支持,他在選擇曲目時可以更加大膽。[83]偶爾會有對19世紀的探索,特別是在逍遙音樂會上(1972年:貝多芬的莊嚴彌撒;1973年:勃拉姆斯的德意志安魂曲)[85],但在大多數情況下,他都與樂團集中演奏20世紀的音樂。他指揮了年輕一代英國作曲家的作品,如哈里森·伯特威斯爾和彼得·馬克斯韋爾·戴維斯,但布里頓和蒂皮特沒有出現在他的曲目中。[86]他和音樂家們總的來說相處得十分融洽。[87]他在1971年至1975年間擔任首席指揮,並一直擔任首席客座指揮至1977年。此後,他也經常回來與樂團合作,直到2008年8月逍遙音樂會上他最後一次指揮樂團,整場的曲目都是雅納切克。[88]

在這兩個城市,布列茲尋找可以更非正式地展示新音樂的場所:在紐約,他開始了一系列的「地毯音樂會」(紐約愛樂艾弗里·費雪音樂廳的座位被拿出來,觀眾坐在地板上),以及在格林尼治村的當代音樂系列,名為「未來的相遇」(英語:Prospective Encounters)。[89]在倫敦,他在圓屋舉辦了音樂會,該地之前是一個轉車盤棚,彼得·布魯克也曾用它來製作激進的戲劇。他的目的是「創造一種感覺:觀眾、演奏者和我自己都在參與一種探索行為」。[90]

在這一時期,拉威爾的音樂在他的曲目中占據了首要地位。1969年至1975年間,他與紐約愛樂和克利夫蘭管弦樂團錄製了拉威爾的管弦作品[91],1973年,他為BBC錄製了拉威爾的兩部獨幕歌劇:《孩子與魔法》和《西班牙時間》。[92]

1972年,受到接替其兄長維蘭德擔任拜羅伊特音樂節總監的沃爾夫岡·瓦格納之邀,布列茲指揮了1976年的瓦格納《尼伯龍根的指環》的百年紀念演出。[93]沃爾夫岡選定的導演是帕特里斯·謝羅。由於導演風格的離經叛道,第一年的演出引起了巨大的爭議,但到1980年結束時「人們對該製作的熱情遠遠超過了反對意見」[94]。1980年8月26日的最後一場演出更是贏得了觀眾長達85分鐘的掌聲和101次謝幕[95]。這一版《指環》製作當年在世界各地都有電視轉播。[96]

布列茲這一時期產出了少量的新作品,其中最重要的大概是《紀念布魯諾·馬代爾納的儀式》(1975年)。[97]

1970年,蓬皮杜總統要求布列茲回到法國,在藝術複合中心(現蓬皮杜中心)建立一個專門從事音樂研究和創作的機構,該中心計劃在巴黎的博堡區建立。聲學/音樂研究與協調所(IRCAM)於1977年成立。

布列茲使用了包豪斯(一種不同學科的藝術家和科學家的聚會場所)作為模型。[98]IRCAM的目標包括研究聲學、樂器設計和計算機在音樂中的應用。[1]最初的建築建在地下,部分原因是為了聲學隔離(後來增加了一個地上的擴展部分)。[99]該機構被批評吸收了太多的國家補貼,且布列茲掌握了太多的權力。[1]與此同時,他還成立了跨當代樂隊,這是一支專門從事20世紀音樂和新作品創作的演奏家樂團。[100]

1979年,布列茲在巴黎歌劇院指揮了三幕版的阿爾班·貝爾格《露露》的世界首演,由弗里德里希·采爾哈完成,並由帕特里斯·謝羅製作。[101]除此之外,他減少了他的指揮活動,專注於IRCAM。在此期間,他的大部分演出都是與他自己的跨當代樂隊一起進行的,包括在美國(1986年)、澳大利亞(1988年)、蘇聯(1990年)和加拿大(1991年)的巡演[102],但他在80年代也與洛杉磯愛樂樂團恢復了聯繫。[103]

相比之下,他在這一時期的創作明顯增多,利用IRCAM開發的潛力,以電子方式實時轉換聲音,製作了一系列作品。其中第一部作品是《回應》(1981-1984年),一部40分鐘為獨奏、樂隊和電子裝置而作的作品。他還從根本上重新創作了早期的作品,包括由鋼琴小品改編、擴展而成的《記譜法I-IV》(法語:Notations I-IV,為大型管弦樂團而作(1945-1980年)[101]以及他的勒內·夏爾的詩歌大合唱《新婚面容》(1946-1989年)。[37]

1980年,IRCAM各部門的五位原負責人,包括作曲家盧恰諾·貝里奧,都辭職了。儘管布列茲宣布這些變化「非常健康」,但這顯然代表了他的領導危機。[104]

他的音樂回顧展在巴黎(秋季音樂節(法語:Festival d'Automne),1981年)、巴登-巴登(1985年)和倫敦(BBC,1989年)舉行。[105]從1976年到1995年,他在法蘭西公學院擔任音樂中的發明、技術和語言的系主任。[106]1988年,他為法國電視台製作了系列節目《布列茲20世紀》(法語:Boulez XXe siècle),共六集,每集節目都集中於當代音樂的一個具體方面(節奏、音色、形式等)。[107]他還在巴黎塞納河岸區的一棟大樓的30層買了一套公寓。[108]

1992年,布列茲辭去IRCAM的主管職位,由洛朗·培爾(Laurent Bayle)接任。[109]同年,他在薩爾茨堡音樂節擔任駐節作曲家。[105]

前一年,他開始與克利夫蘭管弦樂團和芝加哥交響樂團進行一系列年度駐場演出。1995年,他被任命為芝加哥首席客座指揮,是該樂團歷史上第三位擔任此職的指揮家。十年間他一直擔任這一職務,直到2005年作為名譽指揮榮休。[110]1995年,在他70歲生日之際,他與倫敦交響樂團進行了為期六個月的回顧性巡演,前往巴黎、維也納、紐約和東京。[111]2001年,他與巴黎管弦樂團進行了一次巴托克管弦作品全集的重大演出。[109]

這一時期也標誌着他重返歌劇院,包括與彼得·施泰因合作的兩部作品:德彪西的《佩利亞斯與梅麗桑德》(1992年,威爾士國家歌劇院[112]和巴黎夏特雷劇院);以及勛伯格的《摩西與亞倫》(1995年,荷蘭國家歌劇院[113]和薩爾茨堡音樂節)。2004年和2005年,他回到拜羅伊特,指揮由克里斯托夫·施林根西夫執導的頗具爭議的《帕西法爾》新製作。[114]

這一時期最重要的兩部作品是《…爆炸-固定…》(1993年),它的創作始於1972年,是對斯特拉文斯基的致敬,並再次使用了IRCAM的電子資源[115];以及《內插之上》(法語:sur Incises,1998年),他因此獲得了2001年格勞梅耶作曲獎。[116]

他繼續從事機構組織工作。他參與創建了音樂城,於1995年在巴黎郊區的維萊特區(法語:La Villette)開業。[29]它與巴黎音樂學院相鄰,由一個模塊化的音樂廳、博物館和媒體中心組成,成為跨當代樂隊的駐地,並吸引了各種觀眾。[117]2004年,他參與創立了琉森音樂節學院,這是一所年輕音樂家的管弦樂學院,致力於20、21世紀的音樂。[118]在接下來的十年裡,他都在夏季的最後三周與年輕作曲家一起工作,並指揮學院的管弦樂團進行音樂會演出。[119]

布列茲晚年受青光眼和神經退行性疾病的困擾[120],創作日益減少。他最後一部重要作品是為11種樂器而作的《衍生2》(法語:Dérive 2,2006年)(時長約45分鐘)。[121]原定的不少創作計劃他生前未能完成,包括對十二首《記譜法》(Notations)剩餘幾首作品的管弦樂改編(只完成了I-IV和VII)。[1]

在接下來的六年裡,他仍然作為一名指揮家活躍在舞台上。2007年,他與謝羅再次合作,製作了雅納切克的《死屋手記》(在維也納河畔劇院、阿姆斯特丹和艾克斯演出)。[122]同年4月,作為柏林音樂節的一部分,布列茲和丹尼爾·巴倫博伊姆與柏林國立樂團合作演出了馬勒交響曲全集,兩年後他們在卡內基音樂廳再次演出。[123]2007年底,巴黎管弦樂團和跨當代樂隊舉辦了布列茲音樂回顧展[124],2008年,盧浮宮舉辦了《皮埃爾·布列茲,作品:片段》(法語:Pierre Boulez, Œuvre: fragment)展覽。[107]

2010年的一次眼科手術後,他的視力嚴重受損,之後他的出場次數變得越來越少。其他健康問題包括因摔倒而導致的肩膀受傷。[125]2011年底,當他已經相當虛弱的時候[126],他帶領跨當代樂隊和琉森音樂節學院樂團的組合,與女高音歌唱家芭芭拉·漢尼根一起,在歐洲六個城市巡迴演出他自己的《層層折》。[127]他最後一次作為指揮家登台演出是2012年1月28日在薩爾茨堡,與維也納愛樂樂團和內田光子合作,演繹了勛伯格的《電影場景音樂》(德語:Begleitungsmusik zu einer Lichtspielscene)和鋼琴協奏曲、莫扎特的F大調第19鋼琴協奏曲,K 459以及斯特拉文斯基的《普爾奇內拉》組曲。[128]此後,他退出了一切指揮工作。

2012年晚些時候,他與迪奧蒂瑪四重奏(Quatuor Diotima)合作,對他1948年開始創作的《四重奏之書》(法語:Livre pour quatuor)進行了最後修訂,這是他唯一的弦樂四重奏作品。[129]2013年,他監製了由德意志留聲機發行的《皮埃爾·布列茲:作品全集》,此套裝收錄了他所有授權作品,共13張CD。2014年,他卸任琉森音樂節學院院長一職。2015年,在他90歲生日之際,世界各地舉行了慶祝活動,然而他因為健康狀況未能出席。[130]這些活動包括在巴黎音樂城的博物館舉辦的多媒體展覽,該展覽特別關注布列茲從文學和視覺藝術中汲取的靈感。[131]

布列茲於2016年1月5日在他位於巴登-巴登的家中去世。[132]1月13日,在鎮上的修道院教堂舉行私人葬禮後,他被安葬在巴登-巴登的主墓地。第二天在巴黎聖敘爾皮斯教堂舉行的追悼會上,悼念者包括丹尼爾·巴倫博伊姆、倫佐·皮亞諾和巴黎愛樂廳的時任主席洛朗·培爾[133];愛樂廳的大型音樂廳在前一年落成,這在很大程度上得益於布列茲的影響。[134]

作品

布列茲現存最早的作品是在1942-43年的學生時期創作的,大部分是以波德萊爾、戈蒂埃·勒呂和里爾克的文字為基礎的歌曲。[135]傑拉爾德·貝內特(Gerald Bennett)將這些作品描述為「保守、精緻、相當無特色,[採用]當時法國沙龍音樂的一些標準元素:全音階、五聲音階和多調性」。[136]

作為音樂學院的學生,布列茲創作了一系列作品,先是受到奧涅格和若利韋的影響(鋼琴獨奏作品《前奏曲、托卡塔與諧謔曲》和《夜曲》(1944-1945年))[137],然後又受到梅西安的影響(鋼琴作品《三部直陳式》(1945年)和馬特諾音波琴四重奏(1945-46年))。[138]他通過與萊博維茨的學習與勛伯格相遇,這是他第一部序列主義音樂作品《主題與變奏》(法語:Thème et variations,1945年,為鋼琴左手)的動因。彼得·奧黑根(Peter O'Hagan)將其描述為「他當時最大膽、最具雄心的作品」。[139]

在為鋼琴而作的《十二記譜法》(1945年12月)中,貝內特首次發現了韋伯恩對布列茲的影響。[140]在《記譜法》創作後的兩個月里,布列茲嘗試對12首短曲中的11首進行管弦樂配器(未演出,也未發表)。[141]十多年後,他在《馬拉美即興曲I》的器樂間奏中重新使用了其中的兩首。[142][n 5]然後在70年代中期,他開始進一步將《記譜法》更徹底地轉化為大型管弦樂團的擴展作品[143],這個項目一直困擾着他,直到他生命的最後一刻,也就是最初創作的近七十年之後。

這只是他一生不斷重新審視早期作品的最極端例子:「只要我的想法還沒有用盡所有擴散的可能性,它們就會留在我的腦海中。」[144]羅伯特·皮恩齊科夫斯基(Robert Piencikowski)將這部分描述為「對完美的執着關注」,並指出對於某些作品(如《新婚面容》),「可以說有着連續的不同版本,每個版本都呈現出音樂材料的特定狀態,而後繼者不會使前者失效,反之亦然」——但他指出,布列茲幾乎無一例外地否決了以前版本的演奏。[145]

在修改《記譜法》之前,為長笛和鋼琴的《小奏鳴曲》(法語:Sonatine,1946-1949年)是布列茲自我認可的第一部作品。這是一部充滿能量的序列主義作品,其單樂章形式受到勛伯格第一室內交響曲的影響。[146]貝內特在這部作品中發現了布列茲寫作中的一種新的音調:「一種尖銳的、易碎的暴力與一種極端的敏感和細膩並列」。[147]在第一鋼琴奏鳴曲(1946-49年)中,音樂學家多米尼克·雅默強調了其兩個短小的樂章中不同類型的敲擊數量之多,以及第二樂章中頻繁的節奏加速,它們共同創造了一種「器樂狂熱」(英語:instrumental delirium)的感覺。[148]

接下來是兩首基于勒內·夏爾詩歌的大合唱。保羅·格里菲思認為,「夏爾的五首詩以強硬的超現實主義意象表達了一種狂喜的性愛激情」,布列茲將其反映在音樂中,「處於狂熱的歇斯底里的邊界」。在其最初的版本(1946-1947年)中,該作品是為小型樂隊(女高音、女中音、兩台馬特諾音波琴、鋼琴和打擊樂器)而作的。40年後,布列茲為女高音、女中音、合唱團和管弦樂團制定了最終版本(1985-1989年)。[37]《水的太陽》(1948年)起源於為夏爾一部廣播劇創作的間奏音樂。它又經歷了三個版本,在1965年達到其最終形式,成為女高音、混合合唱和管弦樂團的作品。[149]第一樂章(《多情蜥蜴的悲嘆》(法語:Complainte du lézard amoureux))是一隻蜥蜴在炎炎夏日中對金翅雀的情歌[150];第二樂章(《索爾格河》(法語:La Sorgue))是對索爾格河污染的激烈抗議,以咒語為形式。[151]

第二鋼琴奏鳴曲(1947-1948年)是一部半小時的作品,要求演奏者具有強大的技術實力。[152]其四樂章結構遵循了古典奏鳴曲的標準模式,但在每個樂章中,布列茲都顛覆了傳統模型。[153]在格里菲思看來,音樂大部分的暴力特徵「不僅僅是表面上的:它表達了……抹去過去事物的必要」。[154]布列茲為阿隆·科普蘭演奏了這部作品,他問道:「但我們必須從頭重新開始一場革命嗎?」——「沒錯,絕無仁慈」,布列茲回答。[155]

這場革命在1950-1952年進入了最極端的階段,布列茲此時開發了一種技術:音高以及時值、動態、音色和演奏法等其他的音樂參數都按照序列原則來組織,這種方法被稱為整體序列主義或定時主義。梅西安已經在他的鋼琴作品《時值與動態模式》(法語:Mode de valeurs et d'intensités,1949年)中進行了這方面的嘗試。布列茲在《四重奏之書》(1948-49年,2011-12年修訂)的部分中首次勾勒出整體序列主義的輪廓,這是一部弦樂四重奏的樂章集,演出時演奏者可以從中任意選擇,這預示了布列茲後來對可變形式的興趣。[156]

50年代初,布列茲開始嚴格運用這一技術,將每個參數分為12組,並規定在所有12個參數都在音樂中出現之前不得重複。根據音樂評論家亞歷克斯·羅斯的說法,由此產生的大量不斷變化的音樂數據消除了聽眾在任何時刻可能已經形成的印象:「當下就是一切」。[157]布列茲將這一發展與他那一代人在戰後創造一個藝術白板的願望聯繫起來。[158]

他在這種模式下的作品有為18種樂器而作的《復調X》(1950-51年,首演後撤稿)、兩首具體音樂練習曲(1951-52年,亦撤稿),以及為兩台鋼琴而作的《結構》第一冊(1951-52年)。[156]在2011年談到後者時,布列茲稱它是一部「幾乎不存在作曲家的責任」的作品:「如果當時有電腦的話,我就會把數據輸入電腦,以這種方式製作作品。但我使用了人工……這是一個通過荒謬的演示」。當被問及它是否仍應作為音樂來聽時,布列茲回答說:「我並不十分渴望聽它。但對我來說,這是絕對必要的實驗。」[158]

《結構》第一冊是布列茲的轉折點。他認識到語言缺乏表現力的靈活性(在他的文章《在肥沃土地的極限……》(英語:At the Limit of Fertile Land...)中描述)[159],於是放鬆了整體序列主義的嚴格性,變成了一種更加靈活、強姿態的音樂;他在給凱奇的信中寫道:「我試圖擺脫我的風格特徵和禁忌」。[160]這種新的自由最重要的成果是《無主之錘》(1953-1955年),它被格里菲思和比爾·霍普金斯描述為「20世紀音樂的基石」。[156]夏爾的三首短詩構成了三個環環相扣的組曲的出發點。四個樂章是詩歌的聲樂設置(其中一首設置了兩次),其他五個是器樂間奏。根據霍普金斯和格里菲思的說法,音樂的特點是突然的節奏轉換,廣泛的即興旋律風格的段落和異國的器樂色彩。[156]這部作品是為女低音和中音長笛、木林巴琴、顫音琴、打擊樂、吉他和中提琴而作的。布列茲說,這些樂器的選擇顯示了非歐洲文化的影響,他一直被這些文化所吸引。[161]

對於他的下一部重要作品《層層折》(1957-1989年)的文本,布列茲轉向了斯特凡·馬拉美的象徵主義詩歌,被其極端密集和激進的句法所吸引。[162]這部作品長達70分鐘,是他最長的作品。三部基於單獨的十四行詩的即興曲,複雜度遞增,和前後兩個管弦樂樂章構成了整部作品,其中嵌入了其他詩歌的片段。[163]音節和音符的一一對應關係隨着即興曲的發展逐漸消失,以至於最後無法分辨出詞語。布列茲表示,他的目的是讓十四行詩在更深的結構層面上成為音樂本身。[164]這部作品是為女高音和大型管弦樂團而作的,也經常由室內樂組合演奏。布列茲將其豐富的打擊樂的聲音世界描述為「與其說是凍結的,不如說是特別『陶瓷化』的」。[165]這部作品有着複雜的創作起源,在1989年達到其最終的形式。[166]

從50年代起,布列茲開始試驗他所謂的「受控的偶然音樂」,他在《偶然》(法語:Aléa)[167]和《奏鳴曲,你要我怎樣?》(法語:Sonate, que me veux-tu?)這兩篇文章中發展了他對偶然音樂的看法,他在文章中寫道:「對一個相對世界的考察,一個永久的『發現』,頗像『不斷革命』的狀態。」[168]

佩澤指出,布列茲對偶然的使用與約翰·凱奇的不同。在凱奇的音樂中,表演者往往可以自由地創造出不可預見的聲音,目的是將作曲家的意圖從音樂中去除;而在布列茲的音樂中,他們在作曲家寫出的可能性中進行選擇。[169]當應用於章節的順序時,這有時被描述為「動態形式」,這是一種由厄爾·布朗設計的技術,他受到了亞歷山大·考爾德的動態雕塑的啟發。布朗和凱奇在1952年布列茲訪問紐約時,將布列茲介紹給了考爾德。[170]

在接下來的20年裡,布列茲在許多作品中採用了這種技術的變體:在第三鋼琴奏鳴曲(1955-1957年,1963年修訂)中,鋼琴家可以在樂譜中選擇不同的路線,在第二樂章《轉喻》(法語:Trope)中可以選擇完全省略某些段落[171];在《碎裂》(1965年)中,指揮家實時決定每個演奏者加入合奏的順序;在《領域》(法語:Domaines,1961-1968年)中,獨奏者通過他在舞台上的移動來決定各部分的演奏順序。在後來的作品,如《卡明斯是那個詩人》(德語:Cummings ist der Dichter,1970年,1986年修訂)中,指揮可以選擇某些事件的順序,但個別演奏者沒有自由;這是一部基於E·E·卡明斯的一首詩而作的為16名獨唱和小型管弦樂團的室內清唱劇。在其最初的版本中,《層層折》也包含了器樂演奏者的選擇元素,但在後來的修訂中這些元素被取消了。

相比之下,《圖像—雙重—稜鏡》(1957-1968年)是一部固定的作品,沒有任何偶然因素。皮恩齊科夫斯基將其描述為「大型的變奏組曲,其組成部分相互滲透,而不是以傳統方式保持孤立」。[172]值得注意的是,它的樂團布局不同尋常,各種樂器(木管樂器、銅管樂器等)分散在舞台上,而不是按組別聚合在一起。[173]

喬納森·戈德曼(Jonathan Goldman)指出,從70年代中期開始,布列茲的作品在美學上發生了重大轉變,其特點是出現了主題性寫作,回歸垂直式和聲以及形式的清晰和可讀。[174]布列茲自己說:「[作品外面的]「信封」更簡單了,但裡面信的內容並沒有……我認為在我最近的作品中,第一種方法確實更直接,而且可以說姿態更明確。」[175]他最常演出自己這一時期的作品。

戈德曼認為《紀念布魯諾·馬代爾納的儀式》(1974-75年)標誌着這一發展的開始。布列茲將這部25分鐘的作品作為他的朋友和同事、意大利作曲家和指揮家馬代爾納的墓志銘,他於1973年去世,享年53歲。這部作品分為15個部分,樂團分為8組。奇數部分由指揮家指揮;在偶數部分,指揮家只是讓每個樂器組開始運動,其進展由打擊樂手敲擊的時間來調節。布列茲在他的獻詞中把這部作品描述為「一種消失和生存的儀式」[176];格里菲思指出了這部作品的「令人敬畏的宏偉」。[177]

《記譜法I-IV》(1980年)是將1945年的鋼琴小品改編為大型管弦樂團作品的前四部。安德魯·波特在他對紐約首演的評論中寫道,每部原創作品的概念「就像穿過一個多面的明亮稜鏡,並被分解成無數個相互聯繫、相互重疊、閃閃發光的片段」,結尾是「一個簡潔的現代版的《春之祭》……讓人脈搏加速」。[178]

《衍生1[n 6]》(1984年)是在威廉·格洛克從巴斯音樂節退休時獻給他的[77],一部短小的五重奏,鋼琴在其中起主導作用。根據伊萬·休伊特(Ivan Hewett)的說法,這部作品的素材來自六個和弦:「打亂、裝飾這些和弦,在螺旋和漩渦中向外迸發,然後又回到它的起點」。在結尾處,音樂「顫抖着進入寂靜」。[180]

布列茲把在音樂廳聆聽預先錄製的電子音樂的體驗比作火葬場的儀式。他的真正興趣在於器樂聲音的瞬間轉換,但這種技術直到70年代IRCAM的成立才得以實現。在此之前,他已經為皮埃爾·舍費爾的法國無線電研究小組(法語:Groupe Recherche de la Radiodiffusion Française)創作了《兩部練習曲》(法語:Deux Etudes,1951年)[181],以及為現場管弦樂團和磁帶而作的大型作品《為權力而作的詩》(1958年)。他對這兩部作品都不滿意,並撤回了它們。[182]

他在IRCAM完成的第一部作品是《回應[n 7]》(1980-1984年)。在這部40分鐘的作品中,一個器樂樂隊被放置在大廳的中間,而六個獨奏者圍繞着觀眾:兩台鋼琴、豎琴、匈牙利揚琴、顫音琴和鐘琴/木琴。正是他們的音樂被電子化並通過空間投射出來。彼得·海沃斯描述了他們作品開始大約10分鐘後的那一刻:「仿佛一扇巨大的窗戶被推開,一個新的聲音世界由此進入,並隨之進入一個新的想象世界。更令人印象深刻的是,自然和電子聲音的世界之間不再有分裂,而在一個連續的頻譜之上。」[184]

為單簧管和電子琴創作的《雙影對話[n 8]》(1982-1985年)是從《領域》的一個片段中產生的,是送給盧恰諾·貝里奧的60歲生日禮物。它時長大約18分鐘,是單簧管獨奏(現場演奏,有時通過台下的鋼琴製造回音)和它的替身(在同一演奏家預先錄製的段落中,在大廳周圍投射聲音)之間的對話。布列茲批准了該曲的巴松管(1995年)和直笛(2011年)的改編版。

70年代初,他為八件獨奏樂器創作了一首名為《…爆炸-固定…[n 9]》的大型室內樂曲,由一台名為全息錄音機[n 10](英語:halophone)的機器進行電子化改造,但當時的技術還很原始,他最終將其撤回。[185]他在其他作品中重新使用了其中的一些材料,包括後來同名的作品。[186]這一最終的版本是在1991年和1993年之間於IRCAM創作的,為MIDI長笛、兩支伴奏長笛以及樂隊和現場電子裝置。這時的技術已經使得計算機可以跟隨樂譜並對演奏者的觸發做出反應。[187]根據格里菲思的說法,「主長笛就像陷入了鏡廳,它的線條在其他長笛的演奏中被模仿,然後在樂隊的合奏中被模仿。」[188]霍普金斯和格里菲思將其描述為「具有一種介於興奮和絕望的之間的特徵」。[156]

為小提琴和電子裝置而作的《頌歌2》(1997年)是由小提琴獨奏作品《頌歌1》(1991年)發展而成,後者是布列茲為巴黎的耶胡迪·梅紐因小提琴比賽而作,而這一作品又衍生自《…爆炸-固定…》的材料。[176]樂器的演奏法被電子系統捕捉,實時轉換並在空間中推進,創造出喬納森·戈德曼所說的「超-小提琴」(英語:hyper-violin)。儘管這產生了任何小提琴家都無法達到的速度和複雜性的效果,但布列茲限制了電子聲音的音色組,以確保它們的來源,即小提琴本身的聲音,總是可以被識別。[189]

在後來的作品中,布列茲放棄了電子技術,但格里菲思認為,在《內插之上[n 11]》(1996-1998年)中,選擇類似但不同的樂器分布在舞台上的方法使布列茲得以創造出他以前使用電子手段創造的和聲、音色和空間回聲的效果。這部作品為三台鋼琴、三台豎琴和三名打擊樂手(包括鋼鼓)而作,是布列茲為鋼琴比賽而創作的短篇作品《內插》(法語:Incises,1993-2001年)的衍生產物。[190]在2013年的一次採訪中,他稱《內插之上》是他最重要的作品——「因為它是最自由的」。[191]

《記譜法VII》(1999年),樂譜上的標記為「宗教儀式般的」(法語:hiératique),是管弦樂《記譜法》中最長的一部。根據格里菲思的說法,「1945年反常的東西現在變得沉悶了;原來粗糙的東西現在用一生的經驗和專業知識來打磨完成;原來簡單的東西被幻想地美化了,甚至淹沒了。」[192]

《衍生2》的創作始於1988年,最初是一部5分鐘的作品,在艾略特·卡特80歲生日時題獻給他;到2006年,它發展為一部45分鐘的為11件樂器的作品,也是布列茲最後一部重要作品。據克勞德·薩米埃爾說,布列茲想探索節奏的轉變、節拍的變化和不同速度的疊加,部分靈感來自於他與利蓋蒂·捷爾吉音樂的接觸。布列茲將其描述為「一種敘事性的鑲嵌畫」。[176]

我們可以將布列茲積極推進的作品與那些儘管有進一步發展潛力卻被他擱置的作品區分開來。後者包含了第三鋼琴奏鳴曲的三個未發表的樂章[193] ,以及《碎裂/多重》的更多部分;如果演出的話,其長度實際上會增加一倍。[194]

關於布列茲晚年正在創作的作品,芝加哥交響樂團當時宣布將於2006年5月舉行兩部新的管弦樂《記譜法》(V和VI)的首演,但被推遲了。[195]他正在為安娜-蘇菲·穆特將《頌歌2》發展成一部大型的小提琴和管弦樂作品[196],並談到要根據貝克特的《等待戈多》創作一部歌劇。[197]這些項目都沒有取得成果。

性格和個人生活

年輕時,布列茲是一個易怒的、惹是生非的人物。讓-路易·巴羅在他20多歲時就認識他,他抓住了他個性中的矛盾:「他強大的攻擊性是創作激情的標誌,是不妥協和幽默的特別融合;他時而浪漫時而目中無人,情緒不斷交替;所有這些都吸引我們接近他。」[198]梅西安後來說:「他在反抗一切。」[199]的確,布列茲一度與老師梅西安反目成仇,將他的《明聖示現的三個小禮拜儀式》描述為「妓院音樂」,並說《圖倫加利拉交響曲》令他作嘔。[29]五年後,雙方關係才得以恢復。[200]

在2000年《紐約客》的一篇題為《教父》(The Godfather)的文章中[201],亞歷克斯·羅斯將年輕時的布列茲描述為現代音樂的打手和惡棍(英語:bully),口不擇言地抨擊眾多作曲家和音樂風格。例如,約翰·凱奇,布列茲與之決裂後稱其後期作品充斥着模仿只是「一隻表演的猴子」(英語:a performing monkey[202]) ,卡爾海因茨·斯托克豪森則被稱為「嬉皮士」;美國的極簡主義音樂是「超市美學」[203] ,而美國序列主義作曲家是「收銀員的眼光」;勃拉姆斯是個「無聊的人」,柴可夫斯基則「令人討厭」,威爾第是「愚蠢,愚蠢,愚蠢」(英語:stupid, stupid, stupid[204])。對於惡棍這一指控,布列茲並不反對:「我當然是惡棍。我一點也不覺得羞恥。在40、50年代,現存體制對你的能力的敵意是非常強烈的。有時你必須與你的社會作鬥爭。」[27]這方面最著名、最具爭議的例子是布列茲在1952年的聲明:「任何沒有經歷過——不是說理解,而是真正經歷過——十二音技法的必要性的音樂家都是無用的。因為他的全部工作都與他的時代需求無關。」[205]

另一方面,那些熟悉他的人經常提到他的忠誠,無論是對個人還是對組織。[206]當他的導師、指揮家羅歇·德索爾米埃在1952年因中風而癱瘓時,布列茲以德索爾米埃的名義向法國廣播電台發送稿件,以便這位長者能夠收取費用。[207]作家讓·韋爾梅伊(Jean Vermeil)於90年代在讓·巴蒂涅(Jean Batigne,斯特拉斯堡打擊樂隊的創始人)的陪同下觀察了布列茲,他發現了「一個在詢問斯特拉斯堡樂隊的樂手和另一名樂手的孩子的健康狀況的布列茲、一個知道每個人的名字的布列茲、一個對每個人的近聞或悲傷或喜悅的布列茲」。[208]在後來的生活中,他以其魅力和個人的熱情而聞名。[1]對於他的幽默,傑勒德·麥克伯尼(Gerard McBurney)寫道:「這在於他閃爍的眼睛、完美的時機掌握、富有感染力的學童般的笑聲,以及他語不驚人死不休的執念。」[209]

布列茲博覽群書;他認為普魯斯特、喬伊斯和卡夫卡對他有特別的影響。[210]他終生對視覺藝術有着強烈興趣,撰寫了大量關於畫家保羅·克利的文章,並收集了許多當代美術家的作品,包括胡安·米羅、弗蘭西斯·培根、尼古拉·德·斯塔埃爾和瑪麗亞·海倫娜·維埃拉·達席爾瓦,他與這些人都有私交。[211]他還與同時代的三位重要哲學家保持着密切聯繫:吉爾·德勒茲、米歇爾·福柯和羅蘭·巴特。[212]

他熱衷於徒步旅行,當他在巴登-巴登的家中時,會利用下午和周末的大部分時間在黑林山中散步。[213]他在法國上普羅旺斯阿爾卑斯省擁有一座古老的農舍,並於70年代末在同一片土地上建造了另一座現代住宅。[108]

《紐約時報》在布列茲的訃告中寫道:「關於他的私人生活,他仍然嚴加防範」。[214]在70年代的採訪中,布列茲向瓊·佩澤承認,他在1946年有過一段熱戀,被描述為「激烈又折磨」,佩澤認為這是那個時期「狂野而大膽的作品」的觸發點。[215]布列茲去世後,他的姐姐讓娜告訴傳記作家克里斯蒂安·梅蘭,這段戀情的對象是女演員瑪麗亞·卡薩雷斯,不過梅蘭的結論是沒有什麼證據可以支持這一點。[216]和布列茲打過交道的作家兼博客作者諾曼·萊布雷希特猜測他是同性戀,並以他多年來與漢斯·梅斯納(Hans Messner)在巴登-巴登同居的事實作為證據[1],他有時稱後者為他的男僕。[217]在布列茲去世後不久,《紐約客》雜誌發表了《魔術師》(英語:The Magus)一文,描繪了他的人格,亞歷克斯·羅斯將他描述為「友善的、不可調和的、不可知的」。[197]

指揮

布列茲是20世紀下半葉的主要指揮家之一。在長達60多年的職業生涯中,他指揮了世界上大多數主要的交響樂團。他完全是自學成才,但他說他從參加德索爾米埃和漢斯·羅斯鮑德的排練中學到了很多。[218]他還提到塞爾·喬治是一位有影響力的導師。[219]

布列茲提出了各種理由來解釋他為什麼要做這麼多的指揮。他最早的音樂會是在音樂領域舉辦的,因為其財政資源有限:「我告訴自己我得自己去嘗試指揮,因為這樣成本低得多。」[220]他還說,對一個作曲家最好的訓練是「必須演奏或指揮他自己的作品,並直面執行樂譜時的困難」;然而,從實際情況來看,由於他的對指揮的投入,他有時很難找到時間進行創作。[221]作家兼鋼琴家蘇珊·布拉德肖(Susan Bradshaw)認為這是蓄意的,與作為作曲家被施托克豪森掩蓋的感覺有關,後者從50年代末開始越來越多產。法國文學家和音樂學家皮埃爾·蘇夫欣斯基(Pierre Souvchinsky)則不同意:「布列茲成為一名指揮家純粹是因為他在這方面有很好的天賦。」[222]

並非所有人都同意這種天賦的偉大。指揮家奧托·克倫佩勒認為「毫無疑問,他是他那一代人中唯一一位傑出的指揮家和音樂家」。[223]漢斯·凱勒則表達了更多的批評意見:

- 「布列茲不會分句——就這麼簡單……原因是他忽略了他所處理的任何結構的和聲含義,以至於完全無視和聲節奏,從而無視調性音樂中的所有特徵節奏……」[224]

瓊·佩澤認為:

- ……「總的來說,布列茲對他所愛的音樂的演繹很壯麗,對他所喜歡的演繹很好,而他對經典和浪漫曲目的演繹則很生硬,除了極少數的例外。」[225]

他與許多領先的獨奏家合作,與丹尼爾·巴倫博伊姆和潔西·諾曼有尤其長期的合作關係。[226]

彼得·海沃斯認為,布列茲製造了一種精簡的、健壯的聲音,在他的節奏精確性的支持下,可以產生一種令人激動的興奮感。揭示樂譜的結構和計劃密集的管弦樂織體的能力是他指揮的特徵。他不用指揮棒;海沃斯觀察到:「沒有任何戲劇性的痕跡,甚至沒有理查德·施特勞斯所實行的那種相當戲劇化的經濟性。」[227]布列茲則認為:「外在的興奮會耗盡內在的興奮。」[228]

布列茲對聲音的敏銳度堪稱傳奇;保羅·格里菲思在《紐約時報》上寫道:「有無數個關於他察覺細微事物的故事,比如在一個複雜的管弦樂結構中,他能聽出來第三隻雙簧管的調音有問題。」[214]奧利佛·克努森作為知名的作曲家-指揮家觀察到:「他的排練是思路清晰和專業禮節的典範;他毫不費力地贏得了尊重。」[229]尼古拉斯·凱尼恩在談到布列茲與BBC交響樂團的排練特質時寫道:

- 「布列茲的效率極高……他在排練中提出的要求始終是絕對精確的。他知道什麼是能夠做到的,什麼不能……他知道如何不慌不忙地組織排練,即使有無數的平台變化、人員轉換、電子裝置和舞台需要考慮。對於樂團管理人員、音樂會經理、樂團雜物工來說,他都是最容易相處、最親切、最善於組織的指揮家。」[230]

布列茲也在歌劇院進行指揮。他選擇的曲目很少,不包括意大利歌劇。除了瓦格納,他只指揮20世紀的作品。關於他與維蘭德·瓦格納合作的《沃采克》和《帕西法爾》,布列茲說:「我願意把我的(至少部分的)命運搭在像他這樣的人身上,因為[我們]關於音樂和製作的討論十分令人激動。」

他們還一起策劃了其他作品,包括《莎樂美》和《厄勒克特拉》、《鮑里斯·戈杜諾夫》和《唐·喬萬尼》。然而,當他們開始排練拜羅伊特的《帕西法爾》時,維蘭德已經身患重病,並於1966年10月去世。[231]

維蘭德去世後,法蘭克福的《沃采克》重新開始上演,布列茲對其工作條件深感失望:「沒有排練,沒人關心任何事情。歌劇院的這樣一種運作方式的犬儒讓當時的我感到厭惡。它如今仍然讓我感到厭惡。」

他後來說[63] ,正是這段經歷促使他在次年《明鏡周刊》的一次採訪中發表了著名言論,他聲稱:「自1935年以來,沒有任何值得一提的歌劇被創作出來」,「披頭士樂隊的唱片顯然比亨策的歌劇更時髦(更短)」,並且解決歌劇奄奄一息狀況的「最優雅」方法是「炸毀所有歌劇院」。[232]

1967年,布列茲、戲劇導演讓·維拉爾和編舞導演莫里斯·貝嘉被要求設計一個巴黎歌劇院的改革方案,以期讓布列茲成為其音樂總監。他們的計劃因1968年學生抗議活動的政治影響而擱淺。[233]後來,在80年代中期,布列茲成為計劃中的巴黎巴士底歌劇院的副主席,與將成為其音樂總監的丹尼爾·巴倫博伊姆合作。1988年,新任命的導演皮埃爾·貝爾熱(Pierre Bergé)解僱了巴倫博伊姆。布列茲亦辭職,以示聲援。[234]

於是,布列茲只在他認為條件合適的情況下,才指揮一些特定的項目:由重要的舞台導演製作的作品。由於他在巴羅公司工作多年,戲劇層面對他來說和音樂一樣重要,他總是參加舞台排練。[235]

對於在拜羅伊特舉行的《指環》百年紀念演出,布列茲最初邀請英格瑪·伯格曼和彼得·布魯克擔任導演,但他們都拒絕了。彼得·施泰因最初同意,但在1974年撤回。[236]戲劇導演帕特里斯·謝羅接受了這一邀請,並創作了現代決定性的歌劇製作之一。根據艾倫·科津(Allan Kozinn)的說法,該製作「開導演重新詮釋歌劇之先河」(這有時被稱為Regietheater[n 12])。謝羅將這個故事部分地作為資本主義的寓言來處理,借鑑了蕭伯納1898年作品《完美的瓦格納人》中探討的觀點。他利用工業時代的意象,將劇情更新到19世紀和20世紀[96],並在歌手的表演中實現了前所未有的自然主義。[94]布列茲的指揮也同樣具有爭議性,他強調連續性、靈活性和透明度,而不是神話般的宏偉和重量。[237]在第一年的演出中,該劇主要遭到了保守派觀眾的敵視,約有30名管弦樂手拒絕在隨後的演出季中與布列茲合作。[238]在接下來的四年裡,這部作品的戲劇製作和音樂的實現都有了長足的進步,在1980年的最後一場演出後,掌聲和喝彩持續了整整90分鐘。[239]布列茲再次與謝羅合作,製作了貝爾格的《露露》(1979年於巴黎)和雅納切克的《死屋手記》(2007年於維也納)。

他的另一位首選導演是彼得·施泰因。對於德彪西的《佩利亞斯和梅麗桑德》,布列茲曾寫道:「我不喜歡法國甜美、溫柔的傳統……[這部作品]一點也不溫柔,而是殘酷和神秘的。」[240]施泰因在1992年為威爾士國家歌劇院的製作中實現了這一設想,約翰·羅克韋爾將其描述為「抽象的、憤怒的《佩利亞斯》,疑似過度強調了作品與現代性的聯繫的製作」。[241]大衛·史蒂文斯(David Stevens)將他們1995年在阿姆斯特丹製作的勛伯格《摩西與亞倫》描述為「在戲劇和音樂上都令人激動」。[242]

從60年代中期開始,布列茲就談到自己要創作一部歌劇。他試圖尋找一位編劇,但沒有成功:「兩次都是作者死在我面前,所以我對尋找第三個人選有點迷信。」[63]從60年代末開始,他與法國激進派劇作家和小說家讓·熱內交換了意見,並就一個主題——叛國——達成一致。[243]1986年熱內去世後,在他的文件中發現了部分歌詞草稿。[244]布列茲後來又求助於德國劇作家海納·穆勒,他在1995年去世時正在改編埃斯庫羅斯的《俄瑞斯忒亞》,但同樣沒有留下任何可用的東西。[63]80年代,他與帕特里斯·謝羅討論了對熱內1961年的劇本《屏幕》進行改編,計劃在1989年在巴黎巴士底歌劇院開幕演出,但也不了了之。[245]在1996年的一次採訪中,布列茲說他在考慮愛德華·邦德的《戰爭劇》或《李爾》,但也「只是考慮而已」。[63]2010年,當有消息說他正在創作一部基於薩繆爾·貝克特的《等待戈多》的歌劇時,已經很少有人相信這樣艱巨的計劃能在這麼晚的時候實現。[244]

布列茲最早的唱片是他在50年代末和60年代初在音樂領域工作時為法國Vega廠牌錄製的。這些唱片記錄了他對後來重新錄製的作品(如勛伯格的《第一室內交響曲》)的最初想法,以及他在錄音室中沒有再次接觸的作品(如斯特拉文斯基的《狐狸》和斯托克豪森的《時間測度》)。這些還包括他五份《無主之錘》錄音中的第一張(與女低音瑪麗-泰蕾茲·卡恩(Marie-Thérèse Cahn)合作)。2015年,環球音樂公司將這些錄音打包為10 CD套裝發行。[246]

1966年至1989年期間,他為哥倫比亞唱片(現索尼古典)錄音。最早的項目包括巴黎的《沃采克》(與瓦爾特·貝里合作)和皇家歌劇院的《佩利亞斯與梅麗桑德》(與喬治·雪利和伊麗莎白·索德斯特羅姆合作)。他與克利夫蘭管弦樂團錄製的《春之祭》備受讚譽,並與倫敦交響樂團合作錄製了多張唱片,包括柏遼茲的《萊利奧》和馬勒的《悲嘆之歌》等不常上演的作品的首次完整錄音。倫敦交響樂團也參與錄製了布列茲的韋伯恩全集,該版本包括了所有編號作品。他對勛伯格的音樂進行了廣泛的研究考察,包括《古雷之歌》和《摩西與亞倫》(與BBC交響樂團合作),以及他不太知名的作品,如無伴奏合唱音樂。至於布列茲自己的作品,1969年他首次錄製《層層折》(女高音為哈利娜·烏科姆斯卡),同時也錄製了《紀念布魯諾·馬代爾納的儀式》和《碎裂/多重》。2014年,索尼古典發行了67 CD套裝《皮埃爾·布列茲:哥倫比亞專輯全集》(英語:Pierre Boulez - The Complete Columbia Album Collection)。[91]

這一時期的三個歌劇項目由其他廠牌完成:拜羅伊特的《指環》被飛利浦公司以錄像和LP的形式發行;拜羅伊特的《帕西法爾》和巴黎的《露露》由德意志留聲機錄製。[247]

80年代,他還為Erato錄製了唱片,主要是指揮跨當代樂隊,進一步強調他同時代的音樂(貝里奧、利蓋蒂、卡特等),以及對他自己的一些音樂的考察,包括《新婚面容》、《水的太陽》和《圖像—雙重—稜鏡》。2015年,Erato發行了14 CD套裝《皮埃爾·布列茲:Erato錄音全集》(英語:Pierre Boulez - The Complete Erato Recordings)。[91]1984年,他為EMI錄製了弗蘭克·扎帕的專輯《完美陌生人》中的一些作品,與跨當代樂隊合作。[248]

從1991年起,布列茲在與德意志留聲機的獨家合同下錄音,以芝加哥、克利夫蘭、維也納和柏林的管弦樂團為主。[249]他重新錄製了許多他的核心曲目:德彪西、拉威爾、斯特拉文斯基和巴托克的管弦樂,並製作了第二版韋伯恩全集,包括未出版的作品。他自己的晚期音樂也很突出,包括《回應》、《…爆炸-固定…》和《內插之上》。還有一張《層層折》(女高音為克里斯蒂娜·謝弗)的最終版本的錄音,包含了80年代末的修訂。新加入他唱片目錄的作曲家包括理查德·施特勞斯、席曼諾夫斯基和布魯克納——他錄製的第八交響曲獲得了特別的好評。[250]他錄製的曲目中最重要的是馬勒交響曲和管弦歌曲作品全集,與一系列不同的樂團合作。[251]2022年,德意志留聲機將他在環球集團的錄音打包,發行了84 CD+4藍光光盤套裝《指揮家布列茲:德意志留聲機和飛利浦錄音全集》(英語:Boulez, the Conductor - Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Philips)。[252]

此外,廣播電台和樂團的檔案中還保存着數百場由布列茲指揮的音樂會錄音。2005年,芝加哥交響樂團發行了一套2CD的布列茲廣播作品,重點是他沒有商業化錄製的作品,包括雅納切克的《格拉哥里彌撒》和梅西安的《升天》。[253]

演奏

在他職業生涯的早期,布列茲有時以鋼琴家的身份公開演出。1955年,他為男高音讓·吉羅多伴奏,錄製斯特拉文斯基和穆索爾斯基的藝術歌曲。[254]1957年至1959年期間,他多次演出自己的第三鋼琴奏鳴曲[255],1959年8月30日他在達姆施塔特的演出於2016年發行CD。[256]他還與伊馮娜·洛里奧一起舉辦雙鋼琴音樂演奏會。[257]在60、70年代,他偶爾會在管弦樂音樂會中加入鋼琴伴奏的藝術歌曲,例如在1972年2月的紐約愛樂音樂會上他曾為克里絲塔·路德維希伴奏,演繹貝爾格的作品。[258]1992年,奧地利電視台拍攝了一部短片,其中布列茲演奏了他早期版本的《記譜法》,這是他晚年生活中一個難得的鋼琴演奏範例。[259]

寫作和教學

根據讓-雅克·納提耶的說法,布列茲和勛伯格是20世紀關於音樂寫作最多的兩位作曲家。[260]諷刺的是,1952年,布列茲在勛伯格去世後不久,在英國《樂譜》(英語:The Score)雜誌上發表了一篇標題為「勛伯格已死」的煽動性文章,使他首次作為作家吸引國際上的關注。[261]在這篇極具論戰性的文章中,他抨擊了勛伯格的保守主義,與韋伯恩的激進主義形成對比,引起了廣泛的爭論。[262]

喬納森·戈德曼指出,幾十年來,布列茲的著作面對的是非常不同的讀者群:50年代:巴黎音樂領域的有教養的聽眾;60年代:參與達姆施塔特和巴塞爾課程的專業前衛作曲家和表演者;以及1976至1995年間:他作為法蘭西公學院教授所做的講座的非音樂專業的知識分子。[263]布列茲的許多文章都與特定的場合有關,無論是新作品的首次演出、錄音筆記,還是對已故同事的悼詞。一般來說他都避免發表詳細的分析,除了一篇對《春之祭》的分析外。正如納提耶所指出的:「作為一個作家,布列茲是一個思想的傳播者,而不是技術信息的傳播者。這有時可能會讓作曲學生感到失望,但這無疑是他寫作的一個特點,也是他的作品在非音樂家中受歡迎的原因。」[264]

布列茲以英文出版的著作包括《學徒筆記》(英語:Stocktakings from an Apprenticeship)、《布列茲談今日音樂》(英語:Boulez on Music Today)、《方向:文集》(英語:Orientations: Collected Writings)和《皮埃爾·布列茲,音樂課:法蘭西公學院講演全集》(英語:Pierre Boulez, Music Lessons: The Complete Collège de France Lectures)。在他的職業生涯中,他也在長篇訪談中表達自己,其中最重要的也許是與安托萬·戈萊亞(1958年)、塞萊斯坦·德利耶熱(Célestin Deliège)(1975年)和讓·韋爾梅伊的訪談。[265]此外,還出版了兩卷書信:與作曲家約翰·凱奇(1949-62年)[266]以及與人類學家和民族音樂學家安德烈·謝夫納(André Schaeffner,1954-1970年)。[267]

1954年至1965年期間,布列茲大部分夏天裡都在達姆施塔特夏校任教。[268]他是瑞士巴塞爾音樂學院的作曲教授(1960-63年)、哈佛大學的客座講師(1963年)。在他職業生涯的早期,他也曾在私人場合授課。[156]他的學生包括作曲家理查德·羅德尼·本內特[269]、讓-克勞德·埃盧瓦和海因茨·霍利格。[158]

遺產

《衛報》為布列茲80歲生日發表的一篇文章透露出布列茲的同代作曲家對他分歧、卻有時模稜兩可的看法:

- 喬治·本傑明:「[布列茲]創作了一系列奇妙、鮮艷、妙趣的作品。在這些作品中,嚴格的作曲技巧與聽覺之非凡的精良想象力相結合。」

- 奧利佛·克努森:「一個以中世紀僧侶的狂熱理想主義來精密設計他的樂譜的人」

- 約翰·亞當斯:「風格主義者、小眾作曲家、用小錘子工作的大師」

- 亞歷山大·戈爾:「[布列茲的]失敗會比大多數人的成功好。」[229]

布列茲在2016年1月去世時,沒有留下遺囑。1986年,他簽訂了一份協議,將他的音樂和文學手稿放在瑞士巴塞爾的保羅·扎赫爾基金會。[270]2017年12月,法國國家圖書館宣布,皮埃爾·布列茲基金會捐贈了大量布列茲的私人文件和扎赫爾協議中沒有涉及的財產,包括220米的書籍、50米的檔案和信件,以及樂譜、照片、錄音和其他大約100件物品。[271]

2016年10月,布列茲活躍多年的巴黎愛樂廳的大音樂廳被重命名為皮埃爾·布列茲大廳(法語:Grande salle Pierre Boulez)。[272]2017年3月,在巴倫博伊姆-薩義德學院的主持下,一座由法蘭克·蓋瑞設計的新音樂廳皮埃爾·布列茲廳(德語:Pierre Boulez Saal)在柏林落成。它是新的布列茲樂隊(德語:Das Boulez Ensemble)的所在地,該樂團由西東合集管弦樂團、柏林國立樂團的成員以及來自柏林和世界各地的客座音樂家組成。[273]

後代繼續肩負起詮釋布列茲音樂作品的任務。2016年9月,西蒙·拉特爾和柏林愛樂樂團將布列茲的《碎裂》與馬勒的第七交響曲搭配在一起進行國際巡演。[274]2017年5月和6月,布列茲的許多主要作品,包括《…爆炸-固定…》和《回應》,由 Klangforum Wien 在維也納音樂廳第38屆國際音樂節上演出,巴爾杜爾·布勒尼曼指揮。[275]2017年10月,由馬蒂亞斯·平切爾指揮的跨當代樂隊在紐約公園大道軍械庫的兩個晚上進行了四場《回應》的多媒體演出,場面調度由皮埃爾·奧迪設計。[276]2018年9月,第一屆皮埃爾·布列茲雙年展在巴黎和柏林舉行,這是巴黎愛樂樂團和丹尼爾·巴倫博伊姆麾下的柏林國立樂團的聯合項目,布列茲及影響他的作曲家(如德彪西、貝爾格、韋伯恩)的作品一起演出。[277]第二屆雙年展在2020年因2019冠狀病毒病疫情於線上舉行,2021年則成功轉至線下,這屆展覽特別關注鋼琴音樂作品。[278]

2025年布列茲百歲誕辰之際,世界各地將舉辦多場音樂會演出和展覽等其他活動。巴黎愛樂廳將舉行一系列包含他的作品的音樂會,首場曲目《Répons》和其他作品組成,由當代樂團演繹,樂團的前任成員大提琴家Jean-Guihen Queyras和鋼琴家皮埃爾-洛朗·艾馬爾也加入了演出。[279]紐約愛樂在2024/2025音樂季將舉辦兩場音樂會,其中一場將再現布列茲1974年的曲目,以及一場展覽。[280]在2025年3月26日(百歲生日當天),作為倫敦巴比肯藝術中心 巴比肯藝術中心「完全沉浸日」的一部分,BBC交響樂團將組織多場演出,包括完整的《Pli selon pli》,由Martyn Brabbins指揮,同時穿插了影片以及曾與布列茲共事過的人們的訪談。[281] 在五月份,埃薩-佩卡·薩洛寧將會指揮洛杉磯愛樂樂團多場音樂會,曲目計劃包含《儀式》。[282] 在八月份,琉森夏季音樂節將舉行一場稀有的演出,為錄音帶和三支管弦樂隊而作的《Poésie pour pouvoir》(由David Robertson指揮),同時也會帶來《Répons》、《Figures-Doubles-Prismes》等其他作品。[283] 其他系列或單獨的音樂會將會在一整年間由各大樂團推出,包括柏林的Pierre Boulez Saal[284]、巴登-巴登節日劇院[285]、倫敦交響樂團[286]以及維也納愛樂樂團[287]。

榮譽和獎項

授予布列茲的國家榮譽有大英帝國司令勳章(CBE)和德意志聯邦共和國佩星大功績十字勳章。在他的眾多獎項中,他的牛津名人錄(英語:Who's Who)條目中列出了以下獎項:

- 1982年:音樂大獎(法語:Grand Prix de la Musique,巴黎)

- 1989年:夏爾·埃德西克(Charles Heidsieck)法英音樂傑出貢獻獎

- 1996年:保拉音樂獎(斯德哥爾摩)

- 1999年:皇家愛樂協會金獎

- 2000年:沃爾夫獎(以色列)

- 2001年,格勞梅耶作曲獎(路易斯維爾大學)

- 2002年:格倫·古爾德獎(格倫·古爾德基金會)

- 2009年:京都獎(日本)

- 2011年:戴高樂-阿登納獎

- 2011年:吉赫獎(英語:Giga-Hertz Prize)

- 2012年:金獅終身成就獎(威尼斯雙年展)

- 2012年:「榮耀藝術」文化勳章金質獎章

- 2012年:羅伯特·舒曼詩歌和音樂獎

- 2012年:卡羅爾·席曼諾夫斯基獎(卡羅爾·席曼諾夫斯基基金會)

- 2013年:知識前沿獎(BBVA基金會)

此外,布列茲還被比利時、英國、加拿大、捷克和美國的大學和音樂學院授予九個榮譽博士學位。[288]

注釋、參考文獻和來源

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.