埃及艳后 (电影)

1963年電影 来自维基百科,自由的百科全书

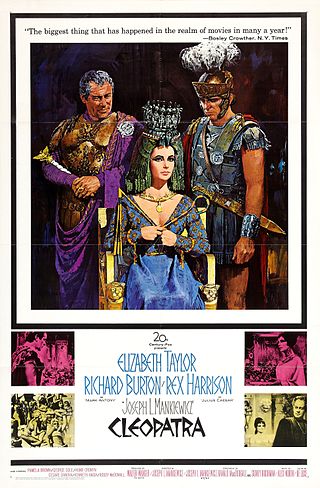

《埃及艳后》(英语:Cleopatra)是一部1963年英、美、瑞士共同合拍的史诗历史电影,内容取材于埃及托勒密王朝末代女王克利奥帕特拉七世与罗马共和国之间的故事,由约瑟夫·L·曼凯维奇执导,伊丽莎白·泰勒、理查德·伯顿、雷克斯·哈里森、罗迪·麦克道尔和马丁·兰道等人主演。

| 埃及艳后 Cleopatra | |

|---|---|

| |

| 基本资料 | |

| 导演 | 约瑟夫·L·曼凯维奇 鲁宾·马莫利安(未列名,之后被解雇,由约瑟夫·L·曼凯维奇接替) 达里尔·F·扎努克(未列名) |

| 监制 | 沃尔特·旺格 |

| 编剧 | 罗纳德·麦克道格尔[*] 西德尼·布切曼[*] 本·赫克特 约瑟夫·曼凯维奇 |

| 剧本 | 约瑟夫·L·曼凯维奇 罗纳德·麦克道格尔 西德尼·布切曼 本·赫克特(未列名) |

| 原著 | 《The Life and Times of Cleopatra》 C.M. Franzero作品 |

| 旁白 | 本·赖特 |

| 主演 | 伊丽莎白·泰勒 理查德·伯顿 雷克斯·哈里森 罗迪·麦克道尔 马丁·兰道 休姆·克罗宁 乔治·科尔 |

| 配乐 | 亚历克士·诺斯 |

| 摄影 | 里昂·夏罗伊 杰克·希尔德雅德(未列名) |

| 剪辑 | 多萝茜·斯宾塞 艾尔摩·威廉斯(未列名) |

| 制片商 | MCL Films S.A. Walwa Films S.A. |

| 片长 | 248分钟[1] |

| 产地 | 英国 美国 瑞士 |

| 语言 | 英语 |

| 上映及发行 | |

| 上映日期 | 1963年6月12日(纽约首映式) 1963年7月31日英国 |

| 发行商 | 20世纪福斯 |

| 预算 | 4400万美元[2][3] |

| 票房 | 5777万7778美元(美国)[2] |

| 各地片名 | |

| 中国大陆 | 埃及艳后 |

| 香港 | 埃及妖后 |

| 台湾 | 埃及艳后 |

《埃及艳后》在拍摄制作过程中因为巨大的成本超支和制作麻烦而变得恶名昭彰,其中包括导演和演员阵容的改变,拍摄地点的改变,场景必须建造两次,缺乏稳固的拍摄剧本,以及演员伊莉沙伯·泰莱和李察·波顿的个人丑闻等。本片在当时是有史以来最昂贵的电影,几乎令二十世纪福斯破产。

本片是1963年的美国电影票房冠军,在美国的票房收入为5770万美元(相当于2017年的4.61亿美元)。但由于其制作和推销成本高达4400万美元(相当于2017年的3.52亿美元)而仍然赔钱[4]。评论家与观众大多对泰勒和伯顿的表演持正面态度,本片后来获得了4项奥斯卡金像奖和被提名5项奖(包括最佳影片奖,但输给《风流剑客走天涯》)。

剧情

公元前48年法萨卢斯战役之后,尤利乌斯·凯撒以被任命为年幼法老托勒密十三世及其姊姊兼共治者克娄巴特拉之父的遗嘱执行人为借口,前往埃及。当时托勒密与克娄巴特拉正处于一场内战中,克娄巴特拉已被逐出亚历山大城。托勒密在三位“监护人”的辅佐下单独执政:宦官首领波提纽斯、导师狄奥多图斯以及将军阿基拉斯。

克娄巴特拉说服凯撒帮助她从托勒密手中夺回王位。凯撒掌控了王国实权,下令处死波提纽斯,因其曾策划暗杀克娄巴特拉;还将托勒密放逐至东部沙漠,使他与寡不敌众的军队面对米特里达梯的大军。克娄巴特拉被加冕为埃及女王,并开始梦想与凯撒一同统治世界;而凯撒也渴望成为罗马之王。他们结婚,克娄巴特拉生下凯撒里昂,凯撒公开承认其为己子,此事迅速传遍罗马与元老院。

在被授予“终身独裁官”头衔后,凯撒召唤克娄巴特拉来到罗马。她乘着华丽的仪仗队伍抵达,赢得了罗马民众的喝彩。然而元老院的不满情绪日益高涨,并传出凯撒希望被立为王的流言。公元前44年3月15日,一群密谋者刺杀了凯撒并逃离罗马,引发了一场叛乱。屋大维(凯撒的养子)、马克·安东尼(凯撒的亲信将军)和马尔库斯·雷必达三人结成同盟,镇压了叛乱,并瓜分了共和国。凯撒的遗嘱中承认屋大维而非凯撒里昂为其正式继承人,克娄巴特拉愤怒之下返回埃及。

在策划对东方安息帝国的军事行动时,安东尼意识到他需要大量资金与物资,而只有埃及能提供所需。克娄巴特拉多次拒绝离开埃及后,最终在塔尔苏斯的王室船只上与他会面,两人陷入热恋。屋大维罢免了雷必达后,迫使安东尼返回罗马,他为了避免政治冲突而迎娶了屋大维的姊姊屋大薇,此举激怒了克娄巴特拉。安东尼与克娄巴特拉和解并成婚,同时与屋大薇离婚。屋大维勃然大怒,在罗马元老院公开朗读安东尼的遗嘱,揭露他希望被葬于埃及。罗马由此转向反对安东尼,屋大维号召对埃及宣战,获得热烈响应。战争最终于公元前31年9月2日的亚克兴海战中落幕,屋大维的舰队由阿格里帕指挥,击败了安东尼与埃及联军的主力。克娄巴特拉误以为安东尼已死,命令埃及舰队撤退。安东尼跟随她离去,留下舰队无人指挥,迅速溃败。

数月后,克娄巴特拉将凯撒里昂伪装送出亚历山大。她说服安东尼重新统帅军队抵抗屋大维的推进,但安东尼的士兵在夜间背叛他。安东尼最后的忠臣鲁菲奥自尽。安东尼试图激屋大维与他进行单挑,却最终被迫逃入城中。当他返回皇宫时,同样爱上了克娄巴特拉的阿波罗多洛斯告诉他,她已按指示进入陵墓,安东尼误以为她已经死去,随即自刎。之后阿波罗多洛斯承认他撒了谎,并将奄奄一息的安东尼带到克娄巴特拉和两名侍女避难的陵墓中。安东尼在克娄巴特拉怀中死去。

屋大维率军进入亚历山大,并带着凯撒里昂的尸体。阿波罗多洛斯已服毒身亡。屋大维随后得知安东尼已死,而克娄巴特拉被困在陵墓中。他提出,只要克娄巴特拉随他返回罗马,就允许她作为罗马行省的女王继续统治埃及。克娄巴特拉得知儿子已死,便同意了屋大维的条件,并以其儿子的性命起誓不会自尽。然而在屋大维离开后,她命侍女协助自己自杀。屋大维和士兵赶到她的房间时,发现她穿着金衣,身边是两名侍女以及咬死她的那条蝮蛇。

演员

- 伊丽莎白·泰勒 饰 克里奥佩特拉七世

- 理查德·伯顿 饰 马克·安东尼

- 雷克斯·哈里森 饰 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒

- 罗尼·麦唐尔 饰 屋大维,又名奥古斯都

- 马田·兰度 饰 Rufio

- 休姆·克罗宁 饰 Sosigenes

- 乔治·科尔 饰 Flavius

- 卡罗尔·奥康纳 饰 Servilius Casca

- 安德鲁·凯尔 饰 阿格里帕

- 根·沃特福德 饰 Calpurnia

- 肯尼斯·海依 饰 布鲁图斯

- 潘蜜拉·布朗 饰 高阶女祭司

- Cesare Danova 饰 Apollodorus

- 罗伯特·史蒂芬斯 饰 Germanicus

- 法兰西斯卡·安妮斯 饰 Eiras

- 理查德·奥沙利文 饰 托勒密十三世

- Grégoire Aslan 饰 波提纽斯

- 马丁·班逊 饰 Ramos

- 约翰·柯尔尼 饰 Phoebus

- 安德鲁·福尔斯 饰 Canidius

- 麦可·格温恩 饰 Cimber

- Michael Hordern 饰 西塞罗

制作

由于克莉奥佩特拉七世的故事在1917年无声电影(希坦·芭拉饰演女主角),以及1934年重拍版(克劳黛·考尔白饰演女主角)受欢迎,二十世纪福斯的高层于1958年聘请了资深荷里活制片人沃尔特·旺格来拍摄另一部重拍版的《埃及艳后》。虽然制片公司最初寻求相对便宜的200万美元制作,但旺格展望一个更加豪华的史诗电影,并在1959年中期成功谈成了更高的500万美元预算。鲁宾·马莫连被指派执导电影,而伊莉莎白·泰勒则获得了一份创纪录的100万美元合同。拍摄开始于英格兰,但在1961年1月,泰勒生了重病,所以制作被停工。16周的制作和700万美元的成本只拍摄了10分钟的电影。福斯公司被保险公司追款,而马莫连被解雇。[5]

在马莫连离开后,约瑟夫·L·曼凯维奇成为了导演,并且把布景搬到了罗马以外的奇尼奇塔。彼得·芬奇和斯蒂芬·博伊德由于其他的委托而离开了制作,并由雷克斯·哈里森和理查德·伯顿取代,分别饰演尤利乌斯·凯撒和马克·安东尼。在拍摄期间,泰勒遇到了伯顿,而两人开始了一段淫乱的暧昧关系。这件丑闻成为全球的头条新闻,因为两人都已经与其他人结婚,并为繁杂麻烦的制作带来负面影响。曼凯维奇后来在剪接阶段被解雇,之后只是被重新雇用来重拍在西班牙的开场的战争场面。[5]

曼凯维奇为制片公司播放的电影长达六小时。最初的首映剪成四小时,但制片公司要求(在曼凯维奇的反对意见下)再次把这部电影删剪,而这次只需要三个多小时长的电影来让戏院增加每天的放映次数。[6]曼凯维奇未能成功说服制片公司将电影分成两部分以保留最早期的剪辑版。

原声带

《埃及妖后》的音乐由亚历克士·诺斯作曲。

反响和冲击

女主角伊丽莎白·泰勒因本片获得了一项吉尼斯世界纪录:一部电影中换衣服次数最多,在片中她一共换了65次衣服。不过这一纪录仅保持了5年就被打破了,而且几乎是翻倍,朱莉·安德鲁斯在1968年的电影《星星星》中一共有125套衣服。

根据烂蕃茄上收集的33篇专业评论文章,影片的新鲜度有55%,其中18份“新鲜”,15份“烂”,观众满意度为69%[8]。

获奖与提名

《埃及艳后》在第36届学院奖角逐中获得了9项提名,并最终有4项获奖[9][10]。

- 最佳艺术指导奖彩色类(获奖)

- 最佳摄影奖彩色类(获奖)

- 最佳服装设计奖彩色类(获奖)

- 最佳视觉效果奖(获奖)

- 最佳影片奖(提名)

- 最佳男主角奖:雷克斯·哈里逊(提名)

- 最佳剪辑奖(提名)

- 最佳原创配乐奖(提名)

- 最佳音效奖(提名)

- 第21届金球奖

- 最佳影片(正剧类):提名

- 最佳导演:提名

- 最佳电影男主角:提名

- 最佳电影男配角:提名

50周年纪念修复版

Schawn Belston担任20世纪福斯的图书馆和技术服务高级副总裁,负责为公司制作电影的修复版。经过两年的流程,他在2013年修复了4小时8分钟的版本。

参见

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.