奥斯曼帝国衰落论或奥斯曼帝国衰弱范式(土耳其语:Osmanlı Gerileme Tezi)是已经过时[1]的一种历史观点,它曾主导了奥斯曼帝国历史的历史研究。根据该论点,奥斯曼帝国在经历苏莱曼大帝统治的黄金年代之后,奥斯曼帝国便进入了不可逆转的衰弱,直至该帝国于1923年灭亡。[2]该论点在20世纪的大部分时间内一直被西方国家与土耳其共和国[3]所接受。

然而到了1978年,历史学家开始重新审视该衰退论之基本假设。[4]随着1980、1990、2000年代大量的新研究发表,并且用了以往没被接触过的史料与观点来重新审视奥斯曼帝国历史之后,相关的学术历史学家基本达成了一共识,即奥斯曼帝国衰弱的整个说法纯乃信口雌黄──事实上奥斯曼帝国并没有进入所谓的停滞、衰退,因为就算苏莱曼大帝死去,奥斯曼帝国仍然是个充满活力且生机勃勃的国家。[1]很快地,该论点被批评为“目的论”、“倒退论”、“东方主义”、“过分简单化”、“一维化”[5],并且被描述为“一个在历史分析中变得毫无用武之地的概念”。[6]是以,学者“以学习取代讨论”。[7]

尽管专业历史学家已经对此论点做出巨大的改变,然而该论点仍然在大众文化与非相关之专家学者的学术史中占有一席之地──这是由于他们仍然相信、依赖这个已经被推翻、过时的论点[8];在某些状况下,该论点也会因受益于政治利益而持续长存。[9]

论点起源

造就奥斯曼帝国衰弱论的第一个原因是奥斯曼知识分子本身。[10]纳西哈特文学体制──又称“苏丹的镜子”──的出现时间相当悠久,早在先前的穆斯林王朝(如塞尔柱帝国与阿拔斯帝国)便已出现,但它在17世纪后大幅扩展。[11]该体裁主要关注国家社会的秩序、动乱;它将统治者的概念化为正义的化身,并为了确保他的臣民能得到正义:这通常是透过所谓的正义之圈(奥斯曼土耳其语:dāʾire-i ʿadlīye)的概念来表达。在这个概念中,统治者将为他的臣民提供正义将使这些臣民繁荣,并回馈给统治者[12]──然而一旦这个循环被打破,社会将停止正常运转。

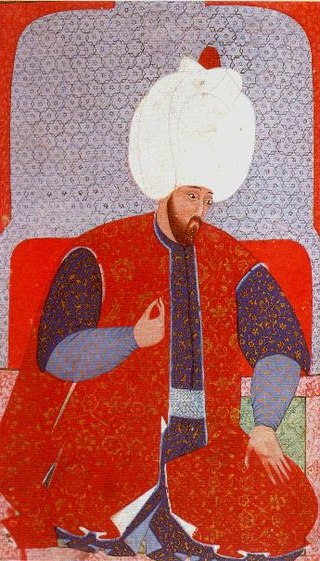

是以,像是盖利博鲁鲁·穆斯塔法·阿里[13]之类的奥斯曼作家将苏莱曼大帝的统治时期称为是该循环的完美型态,并提出该型态日后都不会再次出现的说法,并且他们将帝国的经历变化视为是理想化的苏莱曼方程式离去后逐渐产生的消极腐败。然而,现在的人们都了解到,他们并不会简单的描述客观事实,而是经常利用衰落的体裁来表达他们自己的怨念。举例来说:穆斯塔法·阿里之所以宣称帝国已然走向衰弱,不过是因为他对自己未能获得晋升与宫廷的赞助而感到沮丧罢了。[14]是以,这些纳西哈特作家之主要目标,可能只是在瞬息万变的世界中保护自己的个人或阶级地位而已。[15][16]

在西方史学中提到奥斯曼帝国衰弱的第一个参考文献可在迪米特里耶·坎泰米尔[17]在1717年完成,并在1734年被翻译成英文的《奥斯曼宫廷之增减》(拉丁语:Incrementa atque decrementa aulae othomanicae)中看到。[18]后来接受其观念的是19世纪的约瑟夫·冯·哈默-普格斯德[19],他因为知晓奥斯曼土耳其文,并直接接受了纳西哈特作家的说法,因此,后来人们认为其衰弱势解释奥斯曼帝国对外军事失利的适当手段,同时为欧洲帝国主义作为挡箭牌。[20]是以,奥斯曼帝国/伊斯兰文明的衰弱之概念成了西方文明的陪衬品,并以“颓废消极”的奥斯曼帝国与“充满活力”的西方世界成鲜明对比;同样的,伊斯兰教(作为一个包罗万象的文明范畴来看)经常被描述为与西方大相径庭的东西:西方社会看重的是自由、理性、进步,伊斯兰世界看中的则是奴性、迷信与原地踏步。[21]此论点持续延烧至20世纪中叶,尤其是在H·A·R·吉布、哈罗德·鲍文与伯纳德·刘易斯的作品,他们坚持伊斯兰衰落的文明概念,同时用现代化理论的新社会学范式对其进行修改。[22]

不过,随着历史学家开始重新审视自己对奥斯曼帝国和伊斯兰历史的基本假设,再加上1978年爱德华·萨义德的《东方主义》出版,相关观点开始受到越来越多的批评。[23]

原理

关于奥斯曼帝国之衰弱论的最著名代表即为历史学家伯纳德·刘易斯[24],他认为奥斯曼帝国经历了足以影响政府、社会,乃至文明的全面衰落。他在1958年的文章《对于奥斯曼帝国没落的一些反思》中阐述了自己的观点[25],不久,他成为了20世纪中叶东方学界的主流观点。然而现在,这篇文章受到了大量批评,现代学者也不再认可他的内容。[26]刘易斯的观点如下:

无庸置疑地,奥斯曼帝国的前十位苏丹(从奥斯曼一世到苏莱曼大帝)都具有卓越的个人素质,但至此之后的苏丹都变得“无能、堕落且不称职”──这是卡菲斯继承制度的结果,因为王朝的王子在登基之前都无法获得省政府的经验。领导阶层的错误领导促使政府所有部门变得衰弱:他导致了官僚机构停止运作,他们纪录的质量因而劣化,很快奥斯曼帝国的军队失去了力量并开始在战场上连连失利,也因为他们不再试图跟上欧洲的军事科技技术,使得其领土逐渐被后者所蚕食,并且,由于先前奥斯曼帝国都是以不断扩张来稳定其发展,一场突如其来的失败的征服行动导致帝国跟不上与欧洲的全新关系。

经济上,新大陆的发现及地中海、大西洋经济平衡的变动,以及后来欧洲人发现印度,都使得奥斯曼帝国港口的贸易量下降;此外,随之产生的物价革命促使帝国货币变得不稳,并陷入严重的财政危机,再加上愈发上涨的战争成本,这些都被证实是灾难性后果。随着奥斯曼的骑兵逐渐变得过时,蒂马尔土地使用制显得过时了,但是腐败的官僚机构却无法用功能性替代政策来取代他们,相反地,他们针对农业增加税收,促使农民受到了压迫,导致农业衰退。奥斯曼帝国之所以在经济、军事上落后,是因为他们封闭的思想,并不愿采纳欧洲创新与对食用科技的日益鄙视,最终,他“再次成为了中世纪国家──因为它存在着中世纪的心理状态与中世纪经济模式──然而它增加了任何中世纪国家都无法负担的官僚机构与常备军。”[27]

值得注意的是,对奥斯曼帝国衰弱的解释,并不是仅限于该国在世界帝国中的地缘政治地位与军事实力而已,该论点在19-20世纪初将不同的“文明”作为其历史分析单位的概念,这不仅是参照其地缘政治,还将其定义为是社会、经济、文化与道德之术语。是以,这个包罗万象的关于奥斯曼(更广泛地说是伊斯兰)文明的衰落之概念,成为16世纪以后大众理解奥斯曼历史之框架。[28]

对该论点的批评

达纳·萨迪在一篇总结自1970年代以来对该论点的批评文章中指出,学者们已经证明了以下几点:“一、奥斯曼国家社会不断变化的性质与适应性;二、本土或内部社会、经济和/或智力过程显示出早于西方的现代性迹象;三、奥斯曼国家社会与同时期其他国家的相同可比性;四、一种逻辑或框架可替代衰退与其中隐含的欧洲中心主义:这是因考虑到了17-18世纪的现象”。[29]其中前两点反驳了衰弱论指出的,奥斯曼国家社会在“西方影响”之前的描述是落后、静态且基本没有创新;第三点指出奥斯曼帝国在很大程度上是独一无二的,因为他拥有自己的规则与内部逻辑运作,而非融入更加广泛的世界历史框架;至于最后一点则叙述了衰弱论很大程度上的忽视17-18世纪奥斯曼帝国实际上的地方发展,而倾向于强调奥斯曼帝国衰败与欧洲优越的宏大叙事。[30]

根据这几点来看,对衰落论点的普遍批评是它是目的论:也就是说,他将整个奥斯曼帝国之整体历史描述为帝国兴衰的故事,以至于早期的历史学家纷纷过分强调该帝国的困境而低估了该帝国的实力。根据琳达·达林的说法:“就是因为我们知道,奥斯曼帝国后来变得愈来愈弱,并最终走向亡国之路,他们亡国前的种种困难都被认定为是衰弱之因,因此许多该帝国的成功与力量来源从此消失在纪录上。”[31]衰落的必然结果是帝国早先达到顶峰的观念同样被质疑,该观点将苏莱曼大帝的统治被视为一个黄金时代,并认为帝国的所有其他历史都可以与之相提并论,促使早期的研究人员认为,转型和变化在本质上是负面的,因为帝国就此偏离了苏莱曼浪漫化和理想化时代的既定规范。根据珍·海瑟薇的说法,这此种对“黄金时代”的过分关注使对其历史产生了扭曲的影响,因为“一个存在了六个多世纪的庞大帝国,不可能只用一个理想的时刻和一个理想的排列,就可判断帝国的整个年代和地理跨度”。[32]相反地,现代学者认为变化是帝国适应周围世界的自然结果,是创新与灵活性的标志,而非衰落。[33]

在重新审视奥斯曼帝国衰弱论之观点时,历史学家首先研究了构成衰落论支柱的纳西哈特文本。许多学者,包括最著名的道格拉斯·霍华德[34]与丽贝卡·阿里·阿布拉吉[35]指出,这些奥斯曼作家对当代社会的批评,并非不受其自身偏见的影响,并批评早期的历史学家在没有任何批判分析的情况下,就以其表面价值来看待它们。此外,“抱怨时代”实际上是奥斯曼社会上的一种文学比喻,在苏莱曼大帝所谓的“黄金时代”时期也存在。[36]而对于奥斯曼作家来说,“衰落”是一种让他们能够对当代国家和社会做出判断的比喻,而不是对客观现实的描述,是以,这些作品不应被当作该帝国实际已衰的证据。[37][38]

其他相关的政治衰弱之观念,即苏莱曼大帝以后的苏丹是“不称职的统治者”之观念也备受挑战。[39]像艾哈迈德一世[40]、奥斯曼二世[41]、穆罕默德四世[42]与其余统治者都已在他们各自的时代背景下得以重新审视,而非不适当的用苏莱曼大帝的黄金年代做比较。[32]事实上,对于是否是苏莱曼大帝开创了该帝国的黄金年代之该念也开始受到质疑[43][44];苏丹不再陪同军队参与战争的行动也不再受人批评,而是被视为帝国转变为久坐的帝国政体所产生的积极、必要之变化。[45]莱斯利·皮尔斯对奥斯曼王朝的女性统治者之研究证明了,让女性统治者治理国家的权力(即所谓女性苏丹统治时期)的情况不是帝国变得软弱之原因,就是开始衰弱之征兆的假设是不准确的,相反地,奥斯曼的苏丹皇太后、公主、嫔妃在该帝国的动荡时期不仅巩固了奥斯曼王朝的统治权力,还在让该王朝之统治合法化方面取得了重要功效。[46]此外,在借鉴了琳达·达林的研究成果后,该帝国迅速扩张的官僚机构之重要性现在被特别强调是17-18世纪该帝国稳定与力量的来源。[47][48]基于阿里尔·萨尔茨曼之研究表明,该帝国之地方知名人士在18世纪获得权力的这一方面已被重新解释为是一种有效之政府形式,而非衰弱的标志。[49][50]

关乎奥斯曼帝国在军事方面的衰弱论点中最持久的说法,是奥斯曼帝国军队在苏莱曼时期之后的衰弱:据说,曾经令人闻风丧胆的土耳其禁卫军因为愈来愈多为自己获得特权,并且结婚生子,让自己的子嗣加入军团,而逐渐变得腐败不堪,是以,他们的军纪不再保持严谨,并开始兼职商人、店主等职业来补充收入,从而使之失去军事优势。然而现在可以理解的是,禁卫军可以参与商业活动并非限于后苏莱曼时期,他们早在15世纪便从事了,且并没有因而影响军纪[51];此外,他们不仅没有在战场上变得无能,而且仍然是欧洲最先进的军队之一,与大多数欧洲军队并驾齐驱,他们甚至可能早于欧洲引进了齐射战术。[52]

蒂马尔体系在这个时代经历的变化也受到了更多的关注,而现在,蒂马尔体系的崩溃不再被视为政府无能的结果,而是一种有意识的政策,他的出现是为了帮助帝国适应16世纪后期日益货币化的经济背景,是以,这并非是衰退的征兆,而是军事和财政现代化进程的一部分。[53][54][55]而到了17世纪,蒂马尔体系所产生的骑兵军队逐渐过时,这使该帝国便用大量的持枪步兵取代之,继而维持住他们的军事竞争力。[56]到了1690年代,奥斯曼军队中的步兵比例已然增加50-60%,相当于其对手哈布斯堡王朝。[57]

至于军备生产与武器技术方面,17-18世纪的奥斯曼帝国在大部分时间内基本与欧洲对手相差无几。[58][59]军事历史学家加博尔·阿戈斯顿驳斥了奥斯曼的加农炮铸造厂以不成比例的速度生产超大型攻城炮,进而忽视了可移动野战炮的理论。[60]尽管东方主义者宣称伊斯兰教固有的保守主义,阻止了奥斯曼军事采用欧洲的创新先进技术,但现在证实了奥斯曼帝国实际上仍有采纳外国发明的技术,并在后来的17-18世纪持续雇佣欧洲的叛徒与技术专家。[61][62]在武器生产方面,17世纪的奥斯曼人仍然超越了欧洲的对手,一直到18世纪后期,除了极少数且短暂的例外,他们在火药生产方面完全可以自给自足,并且他们一直能够生产足够的大炮和火枪来供应其整个武装部队及剩下的库存。[63]根据加博尔·阿戈斯和罗兹·墨菲的说法,奥斯曼帝国之所以在1683-99年与1768-74年之战争输给了哈布斯堡与俄罗斯的最合理之解释,是因为多线战争造成的后勤和通信压力,而不是奥斯曼帝国在技术和武器方面的劣势,因为该劣势实质上远没有以前所认为的那么严重。[64][65]现在的人们认为,奥斯曼军队在1760年代以前基本上仍与其对手大致的平衡,但后来由于该帝国长期的和平,继而错过了七年战争与相关之进展,才使之落后于西方。[66]

从经济角度对衰落论的早期批评深受了1960与1970年代的安德烈·冈德·弗兰克和伊曼纽尔·沃勒斯坦等学者所阐述的依附理论和世界体系分析的新社会学观点之影响,这些理论对当时在经济学家和政治分析家中流行的现代化理论提供了有影响力的批评,并成为理解奥斯曼帝国经济史的框架,最重要的例子是伯纳德·刘易斯在1961年出版的《现代土耳其的出现》。现代化理论认为,欠发达国家之所以贫穷,是因为它未能跟随欧洲的一系列不同发展之阶段前进(基于首先是法国和英国提供的模式),这些发展阶段被认为适用于所有社会,并试图找出阻碍奥斯曼帝国进入“现代化”的因素之历史学家因而转向了构成衰落论基础之刻板印象:奥斯曼帝国是因对专制与贪睡的嗜好,因而阻碍了他们进入现代化世界并导致经济停滞[67];相比之下,依附理论将不发达国家视为是欧洲人从近代早期开始逐渐建立起来的不平等全球经济体系之产物,因此他们认为这是历史进程的结果,而不是所谓的非西方世界无法适应之简单问题。[68]胡里·伊斯拉莫格鲁-伊南和恰拉尔·凯德将依附理论引入奥斯曼帝国历史,继而使历史学家能够突破曾经主导奥斯曼经济史的主导概念,尤其是“东方专制主义”[注 1]的概念:据称他们忽视其经济发展,而是从该帝国逐渐融入以欧洲为中心的新兴世界体系的边缘之角度来审视该帝国。后来,省级研究还强调了18-19世纪初奥斯曼帝国正在经历曾经独立的经济体系正被欧洲经济渗透而产生的资本主义转型──他反过来促进该帝国融入了世界经济。[70]即使在帝国边缘化以后,长期以来一直被认为在面对欧洲竞争时便已崩溃的奥斯曼制造业,现在被认为在18-19世纪,受益于奥斯曼国内市场的力量,制造业甚至发展至极盛。[71]

在早期,16世纪奥斯曼帝国的经济、财政之衰退与该世纪后期发生物价革命的灾难性影响有关,然而其影响并不仅限于奥斯曼帝国而已,欧洲也发生了同样的状况,这是因为他们都在努力地应对通货膨胀、人口结构变化和战争成本不断上升的各种压力。在将待帝国与同时期的欧洲做比较后,学者们现在普遍认为该帝国的经济财政之危机可被视为是广泛的欧洲本体危机的一部分,也就是所谓的“17世纪经济萧条”,而非奥斯曼帝国独有的衰弱迹象。[72]奥斯曼帝国经济无法从这些危机中复苏的假设,不仅是相关领域并没有对17-18世纪的奥斯曼帝国经济特别了解,而且他似乎很容易就跟关于奥斯曼帝国衰落的预先想法相吻合。[73]然而,随后的研究表明,以塞夫凯特·帕慕克的话来说,奥斯曼帝国在18世纪的时候“实际上已经进入该帝国货币体系的复苏时期”,并表明“帝国持续衰落的旧论点是错误的”。[74]十八世纪上半叶是奥斯曼帝国经济显著增长与扩张的时期,而非衰弱时期。[75]

此外,其他关乎奥斯曼帝国经济衰弱的点也相继受到挑战。欧洲商人在好望角周围建立新的海上贸易路线,绕过奥斯曼帝国领土之影响远没有人们所想像的那么大。虽然早期学术研究表明葡萄牙几乎垄断了奢侈品──尤其是往返欧洲的香料──之贸易运输,然而实际上,葡萄牙只是众多印度洋商业竞争者的其中一国而已,即使是16世纪末,亚洲商人仍然利用传统的红海贸易路线穿越奥斯曼国领土,运送的香料是葡萄牙商人的四倍[76],18世纪初亦是如此,许多的银币都是从传统的中东路线进口到印度,而不是走欧洲主导的开普敦路线。[77]后来17世纪的也门咖啡之贸易也多少补足了确实发生的一些收入损失,再加上与印度的紧密贸易往来,最终确保了红海-开罗的沿海商业中心长盛不衰。[78]

先前伯纳德·刘易斯等历史学家曾将帝国官僚记录的质量下降视为奥斯曼行政机构停滞不前的迹象[79],现在历史学家认为这是子虚乌有。[80]记录保存的变化并不因为是质量下降,而是因为土地评估性质的变化,这是该帝国为了适应17世纪日益货币化的经济表现。苏莱曼大帝时期所使用的评估方法非常适合确保将收入适当分配给构成奥斯曼帝国绝大部分的封建骑兵军队,然而跨世纪之后,由于需要现金来筹集持枪步兵,促使政府改革现有之土地制度,并扩大税收耕作的做法──这在当代欧洲也是常见做法。事实上,17世纪是奥斯曼官僚机构显著地扩张之时期,而非停滞、衰弱期。[81][82][83]与早期历史学家所表示的论点相反,这些变化似乎并没有使奥斯曼帝国比同时代的欧洲国家存在更严重的深层腐败与压迫[84],反而与整个17世纪的其他欧洲国家一都在努力应对迅速增长的开支,并最终得以进行改革,使该帝国能够以预算盈余的财政状况进入18世纪。总之,用琳达·达林的话道:“将17世纪奥斯曼帝国的预算赤字归咎在帝国的衰落,并无法解释18世纪的赤字停止。”[85]

21世纪的学术共识

撇开衰弱论来讲,现今的奥斯曼帝国历史学家最常将后苏莱曼时期(广泛来说是1550-1700年之间)称之为转型时期。[86][87]定义该时期的经济与政治危机之作用相当重要,因为他证明了奥斯曼帝国最终得以生存并适应瞬息万变的世界[88][89];奥斯曼帝国在与他国进行比较方面(以同时期欧洲为主)之地位也愈发受到重视:当奥斯曼人遭受严重的经济与政治衰退之时,欧洲地区也发生了相差无几的情况──这一时期经常被称为“17世纪大危机时期”[90]──是以他是包含了奥斯曼帝国,乃至欧洲与地中海地区都曾面临过的总体趋势之一部分。[91][92]用埃胡德·托莱达诺的话道:“在欧洲与奥斯曼帝国,这些变化改变了国家及军事行政精英发动、资助战争的方式以应对这些巨大挑战,并透过社会经济和政治变革来找到相对应之措施,这就是实际上的17-18世纪之奥斯曼帝国历史。其主要特点是对新现实的显著适应,而非衰弱、瓦解;它反映了奥斯曼军事行政精英在思想与行动上的足智多谋、务实和灵活,而不是他们的无能或迂腐。[93]”是以,根据达纳·萨迪的说法:“无论人们如何看待这个个别修正主义作品,或者特定方式与框架,学术的累积效应已经证明了衰落论的经验与理论均为无效,并提供了一个奥斯曼国家的内部动态和社会的写照。它还确立了奥斯曼帝国与其他(欧洲为主)的社会和政体之可比性,同时修订了现有的分期方案。”[94]

现今21世纪对后苏莱曼时期的学术共识总结如下:

奥斯曼帝国历史学家已否定了衰弱论的论述,并认为他是转型与适应的一部分:在经历16世纪末-17世纪初的一场悲惨的经济与人口危机之后,奥斯曼帝国的性质从军事征服国家转型为拥有稳定领土的官僚国家:他不再以征服新的领土为主,而是维持其固有领土内的收入,同时巩固作为逊尼派伊斯兰帝国的形象。

——珍·海瑟薇(由卡尔·K·巴比尔提供),《1516–1800年:奥斯曼帝国治下的阿拉伯领土》(培生教育有限公司出版)之第8–9页

参见

注释

注脚

参考文献

相关书籍

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.