演化发育生物学

生物學的子領域,研究生物發育和演化的相互關係 来自维基百科,自由的百科全书

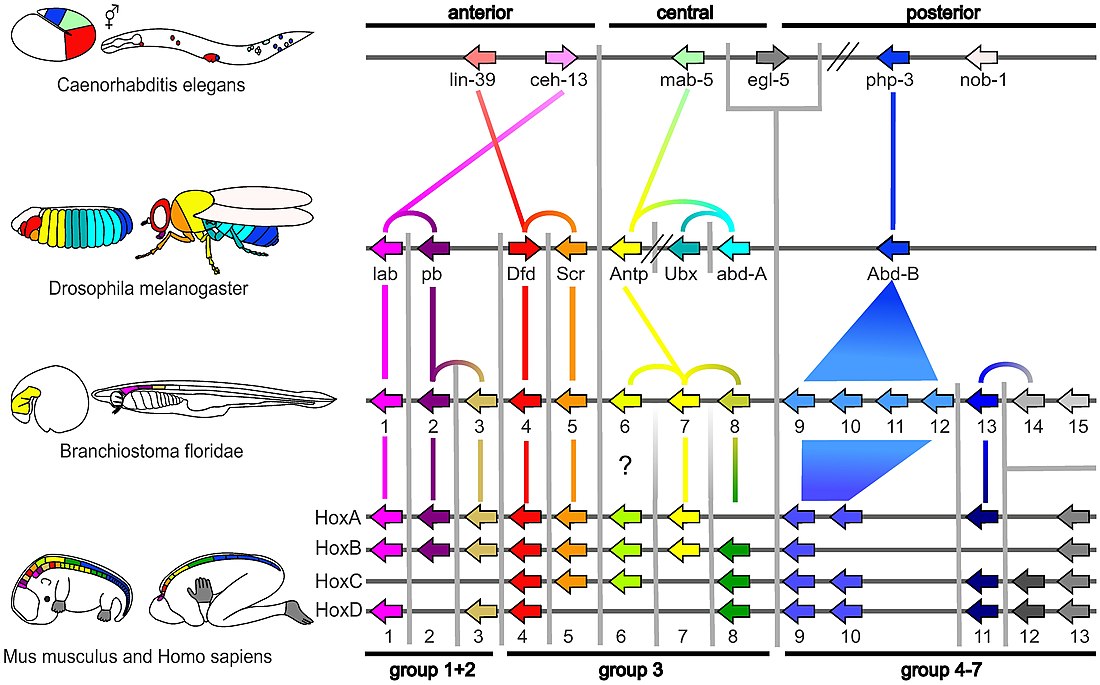

演化发育生物学(Evolutionary developmental biology、evo-devo)简称为演化发生学,整合了演化生物学、发育生物学、分子遗传学、胚胎学及古生物学等多个学科的思想和研究方法,是一个通过比较不同生物体的发育过程以推断它们之间的祖先关系以及发育过程如何演化的综合性生物研究领域。[1]

此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 |

这个领域的成长从19世纪初开始,胚胎学面临一个谜:动物学家不知道胚胎发育在分子水平上是如何被控制的。 查尔斯·达尔文指出,有相似的胚胎意味着共同的祖先,但是直到1970年代才有进展。然后,重组DNA技术最终将胚胎学与分子遗传学结合起来。一个关键的早期发现是在广泛真核生物中调控发育的同源基因。

该领域的特点是一些关键概念,让生物学家感到惊奇。一个是深度同源性,发现不同的器官,例如昆虫,脊椎动物和头足纲软体动物的眼睛,长期以来被认为是独立进化的,是被类似的基因如来自工具包基因 (Evo-devo gene toolkit) 的PAX6来控制。这些基因是古老的,在门之间高度保守的; 它们产生形成胚胎的时间和空间的模式,并最终形成生物的体型呈现 (body plan)。另一个是它们的结构基因如编码酶的那些物种没有多大差异; 不同的是受到工具包基因的基因表达调控方式不同。这些基因在胚胎的不同部位和不同的发育阶段被重复使用,不改变,多次,形成了复杂的控制级联,以精确的模式开启和关闭其他调控基因以及结构基因。这种多重基因多效性重复使用解释了为什么这些基因是高度保守的,因为任何改变都具有自然选择会反对的许多不良后果。

当基因以新的模式表达时,或者当工具包基因获得附加功能时,新的形态学特征和最终的新物种是通过工具包的变化而产生的。另一种可能性是新拉马克主义理论的表观遗传变化在基因水平上得到巩固,这在多细胞生命历史早期可能已经很重要的。

历史

在[古典时代]]的哲学家开始思考动物如何在子宫中获得形态。亚里士多德在他的《物理学》 (拉丁语:Physica) 论文中断言,根据恩培多克勒的说法,秩序“自发性地”出现在发育中的胚胎。在他的《动物的部位》 (Parts of Animals) 论文中,他认为恩培多克勒的理论是错误的。在亚里士多德的叙述中,恩培多克勒指出,脊柱被分成椎骨,因为胚胎会扭转并将脊柱折断成碎片。相反,亚里士多德认为,这个过程有一个预先确定的目标:发育成胚胎的“种子”具有成为特定身体部位(例如椎骨)的内在“潜力”。此外,每种动物都会产生自己的同类动物:人类只有人类婴儿。[2]

艾蒂安·塞雷斯 (Étienne Serres) 于1824-26年提出了进化发展的复演理论,呼应了约翰·弗里德里希·梅克尔 (Johann Friedrich Meckel) 1808年的观点。他们认为,“高等”动物的胚胎经历或概括了一系列阶段,每个阶段都类似于存在存在巨链(英语:Great chain of being)中较低的动物。例如,人类胚胎的大脑首先看起来像鱼的大脑,然后又像爬行动物、鸟类和哺乳类的大脑,最后才明显成为人类。胚胎学家卡尔·恩斯特·冯·贝尔(Karl Ernst von Baer)反对这一观点,他在1828年提出,在存在巨链中,不存在基于单一体型呈现的线性序列,而是一个结构分化的后成过程。相反,冯贝尔认识到四种不同的动物身体结构:辐射结构如海星一样辐射;软体动物结构,如蛤;节肢结构如龙虾;和脊椎动物,如鱼。随后,动物学家基本上放弃了复演说,尽管恩斯特·海克尔 (Ernst Haeckel) 在1866年恢复了它。[4][5][6][7][8]

恩斯特·海克尔对于个体发育和种系遗传学的平行观察促使他提出了个体发育与进化过程中的因果关系的理论。这就是所谓的复演理论。今天这个理论已被推翻。

从19世纪初到20世纪的大部分时间,胚胎学都面临一个谜团。人们发现动物从卵中发育成体型呈现差异很大的成年体,通常经历相似的阶段,但动物学家对胚胎发育如何在分子层面上控制几乎一无所知,因此发育过程如何进化也知之甚少。[9]查尔斯·达尔文认为,共享的胚胎结构意味着共同的祖先。例如,达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中提到了藤壶的类似虾的幼体,其无柄的成虫看起来与其他节肢动物完全不同。林奈和居维叶将它们归类为软体动物。[10][11]达尔文也指出亚历山大·科瓦列夫斯基的发现,被囊动物也不是软体动物,但在其幼体阶段有脊索和咽缝,它们与脊椎动物的等效结构从相同的胚层发育而来,因此应将它们归为一类:脊索动物。[10][12]

因此,19世纪的动物学将胚胎学转变为演化科学,将系统发育与胚胎胚层之间的同源性连结起来。包括德国生物学家弗里茨·穆勒 (Fritz Müller)在内的动物学家提出利用胚胎学来发现类群之间的系统发育关系。穆勒证明甲壳类动物共享无节幼体 (Nauplius) 幼虫,并识别出几种未被识别为甲壳类动物的寄生物种。穆勒也意识到,自然选择必须作用于幼虫,就像作用于成虫一样,这给复演说提供了谎言,这需要保护幼虫形式免受自然选择的影响。[10] 海克尔关于发育演化的另外两个观点比复演说效果更好:他在1870年代认为,胚胎发育各方面的时间变化(异时性)和体内定位的变化(异质性)将透过改变后代的身体形状与祖先的身体形状比较。这些想法花了一个世纪才被证明是正确的。[13][14][15]

1917年,达西·汤普森(D'Arcy Thompson) 写了一本关于动物形状的书 (On Growth and Form),用简单的数学展示了参数(例如腹足动物螺旋壳的角度)的微小变化如何能够从根本上改变动物的形状,尽管他更喜欢机械的形状而不是进化的形状解释。[16][17]但由于没有分子证据,进展陷入停滞。[10]

1952年,艾伦·图灵发表了他的论文《形态发生的化学基础》” (The Chemical Basis of Morphogenesis),研究动物身体模式的发展。他认为形态发生可以用反应-扩散系统来解释,这是一个能够在体内扩散的化学反应系统。[18] 他使用偏微分方程对催化化学反应进行了建模,结果表明,当化学反应同时产生催化剂(A) 和抑制剂(B) 并减缓A 的生成时,就会出现模式。如果 A 和 B 以不同的速率扩散,则 A 在某些地方占主导地位,而 B 在其他地方占主导地位。俄罗斯生物化学家鲍里斯·别洛乌索夫(Boris Belousov)进行了实验,得到了类似的结果,但未能发表,因为科学家当时认为创造可见秩序违反了热力学第二定律。[19]

在20世纪初所谓的现代演化综论中,即1918年至1930年间,罗纳德·费雪(Ronald Fisher)将坚持自然选择、遗传和变异的达尔文进化论和格雷戈尔·孟德尔的遗传学定律结合在一起,形成了一个连贯的演化结构。生物学家认为,有机体是其组成基因的直接反映:编码蛋白质的基因,构成了一个有机体的身体。生化途径(以及他们认为的新物种)是透过这些基因的突变而进化。这是一幅简单、清晰且近乎全面的图景:但它并没有解释胚胎学。[10][20]肖恩·B·卡罗尔 (Sean B. Carroll) 评论说,如果演化发育生物学 (evo-devo) 的见解可用,胚胎学肯定会在合成中发挥核心作用。[21]

演化胚胎学家加文·德比尔(Gavin de Beer) 在其1930年出版的《胚胎与祖先》一书中预见了演化发育生物学,[22] , 表明演化可能透过异时性发生,[23]例如在成人保留幼年特征。德比尔认为,这可能会导致化石记录发生明显的突然变化,因为胚胎的化石化效果很差。由于化石记录中的空白被用来作为反对达尔文渐进进化论的论据,德比尔的解释支持了达尔文主义的立场。[24]然而,尽管有德比尔,现代演化综论在很大程度上忽略了解释生物体形式的胚胎发育,因为群体遗传学似乎可以充分解释形式如何演化。[25][26]

1: RNA聚合酶, 2: 乳糖阻遏因子, 3: 启动子, 4: Operator, 5: 乳糖, 6–8: 蛋白质编码基因, 被开关控制, 引起乳糖被消化。

1961年,贾克·莫诺,Jean-Pierre Changeux和方斯华·贾克柏在细菌大肠杆菌中发现了乳糖操纵子。它是一簇基因,安排在反馈控制回路里面,使得其产品仅仅在当被环境刺激“开启”时被制造。这些产品之一是分裂一种糖乳糖的一种酶;和乳糖本身就是启动这些基因的刺激。这是一个启示,因为它第一次显示出在甚至小到细菌的生物体中,基因是精细控制的主体。这意味还有许多其他基因也被精细调节[27]。

1977年,随着遗传学中重组DNA技术的出现、史蒂芬·古尔德的《个体发生和系统发育》一书以及方斯华·贾克柏 (François Jacob) 的论文“Evolution and Tinkering”[28],一场关于演化和发育生物学的思维革命开始了。古尔德推翻了海克尔对演化胚胎学的解释,而贾克柏则提出了另一种理论。这导致了第二次演化综论,[29][30]最终包括胚胎学以及分子遗传学、系统发育学和演化生物学,形成了演化发育生物学 (evo-devo)。[31][32] 1978年,爱德华·巴茨·路易斯(Edward B. Lewis) 在果蝇中发现了调节胚胎发育的同源 (homeosis) 基因,与所有昆虫一样,果蝇属于节肢动物门,是无脊椎动物的主要门之一。[33] 比尔·麦金尼斯 (Bill McGinnis) 很快就在其他门的动物、青蛙、鸟类和哺乳动物等脊椎动物中发现了同源基因序列,即同源框;后来在酵母等真菌和植物中也发现了它们。[34][35]所有真核生物中控制发育的基因明显具有强烈的相似性。 [36] 1980年,克里斯汀·纽斯林-沃尔哈德 (Christiane Nüsslein-Volhard) 和艾瑞克·威斯乔斯 (Eric Wieschaus) 描述了有助于在果蝇胚胎中创建分割模式的间隙基因 (Gap gene);[37][38]他们和路易斯因他们的工作于1995年获得了诺贝尔奖。[34][39]

后来,更具体的相似之处被发现:例如,1989年发现的Distal-less基因参与果蝇的附肢或四肢的发育,[40]鱼的鳍,鸡的翅膀,海洋环节动物蠕虫、被囊动物的壶腹和虹吸管、以及海胆的管足。很明显,该基因一定很古老,可以追溯到两侧对称动物的最后一个共同祖先 Urbilaterian(在埃迪卡拉纪之前,大约开始于6.35亿年前)。 演化发育生物学已经开始揭示所有动物身体在发育过程中建构的方式。[41][42]

身体结构的控制

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

新颖性的起源

在演化发育生物学的最新研究中,有一个更令人惊讶,也许是反直觉(从新达尔文主义的观点来看)的结果,那就是许多门类的生物在体型呈现和生物形态学上的多样性,不一定反映在基因序列的多样性上,包括那些发育基因工具箱的基因和其他参与发育的基因。事实上,正如 John Gerhart 和 Marc Kirschner 所指出,有一个明显的悖论:“在我们最期望发现变异的地方,我们却发现了保守,即缺乏变化”。 [43]因此,如果在不同演化支之间观察到的形态新颖性不是来自基因序列的改变(例如突变),那么新颖性又是从何而来呢?新颖性可能来自基因调控的突变。[21][44][45][46]

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

生态演化发育生物学

生态演化发育生物学整合了发育生物学和生态学的研究,以检验它们与演化理论的关系。[47]研究人员研究发育可塑性、表观遗传学、遗传同化、生态位构建和共生等概念和机制。[48][49]

参见

延伸阅读

- Buss, Leo W. The Evolution of Individuality. Princeton University Press. 1987. ISBN 978-0-691-08468-8.

- Carroll, Sean B. Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom. Norton. 2005. ISBN 978-0-393-06016-4.

- Goodwin, Brian. How the Leopard Changed its Spots. Phoenix Giants. 1994. ISBN 978-0-691-08809-9.

- Hall, Brian K. & Olsen, Wendy M. (编). Keywords and Concepts in Evolutionary Developmental Biology. New Delhi, India: Discovery Publishing House. 2007. ISBN 978-81-8356-256-0.

- Kirschner, Marc; Gerhart, John. The Plausibility of Life: Resolving Darwin's Dilemma. Yale University Press. 2005. ISBN 978-0-300-10865-1.

- Laubichler, Manfred D. and Maienschein, Jane (编). From Embryology to Evo-Devo: A History of Developmental Evolution. The MIT Press. 2007. ISBN 978-0-262-12283-2.

- Minelli, Alessandro. The Development of Animal Form: Ontogeny, Morphology, and Evolution. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0-521-80851-4.

- Minelli, Alessandro. Forms of Becoming - The Evolutionary Biology of Development. Princeton University Press. 2003. ISBN 978-0-691-13568-7.

- Orr, H. Allen. Turned on: A revolution in the field of evolution?. The New Yorker. 2005-10-24 [2013-12-29]. (原始内容存档于2013-01-04). Discussion of Carroll, Endless Forms Most Beautiful

- Raff, Rudolf A. The Shape of Life: Genes, Development, and the Evolution of Animal Form. The University of Chicago Press. 1996. ISBN 978-0-226-70266-7.

- Sommer, Ralf J. The future of evo–devo: model systems and evolutionary theory. Nature Reviews Genetics. 2009, 10 (6): 416–422. PMID 19369972. doi:10.1038/nrg2567.

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.