热门问题

时间线

聊天

视角

沙面岛

廣州荔灣的島嶼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沙面岛旧称拾翠洲、中流沙,是中国广东省广州市荔湾区内的一座岛屿,位于西关六二三路的对岸,白鹅潭北部,是珠江上的一个人工小岛,与广州珠江北岸隔沙基涌相望,面积约0.3平方公里。

Remove ads

历史

在拾翠洲时代建有津亭。

1860年第二次鸦片战争前后,英法两国在广州河南首次选点建立租界。1843年在广州,英国原预想租用十三行对岸河南的数十亩田地,时清廷并无异议,而地方乡绅“会齐四十八乡,集约二千余人”大肆反对征地,英方同意放弃选择。直到1859年7月,正式与法国共同由清廷政府处租获沙面。

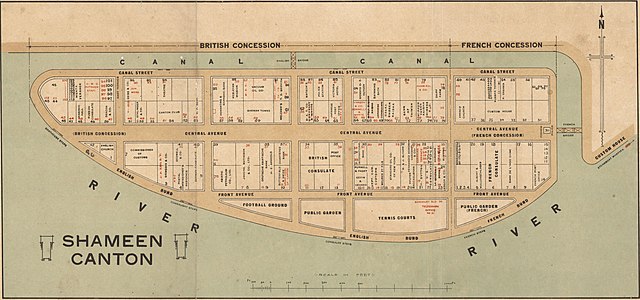

其改选这块珠江中的小沙洲(距离清朝闭关锁国时期中国唯一的的外贸区“广东十三行”相当近)作为租界地址后,填筑成岛,并于1861年签订租约。岛上西部4/5划为广州英租界,约44英亩(264亩),东部1/5划为广州法租界,约11英亩(66亩)。每亩年缴地租1500制钱,中国政府放弃对沙面的一切权利。英法租界各有一桥与广州河北(华界)相通。

在之后的大半个世纪里,英法两国取得了在沙面岛上的许多特权,政府相关机构与企业大量移入,主要的领事馆和政治、金融组织都建立在此,并在相当长的时间内给予附近的中国人不公平的待遇,沙面岛因此成为后来中国乃至附近国家民族解放运动人士抗议与攻击的目标。如发生在1920年代的广州市民多次反殖民游行,以及越南革命者范鸿泰在沙面行刺法属印度支那总督马兰等等。

1942年,大日本帝国将对英国宣战后占领的沙面英租界交给汪精卫政权。1943年,法国维希政权退出法租界,交给汪精卫政权。同年,重庆国民政府另行与英国订约收回英租界。二战结束后,新成立的法国临时政府正式宣布将沙面法租界交还中华民国政府。

1948年1月5日,港英政府强拆九龙城民房。事件触发了中英双方围绕九龙城主权问题的交涉,并引发中国内地民众抗议港英政府的浪潮。广州成立了“粤穗各界对九龙事件外交后援会”,举行大规模的示威游行。游行最终失控,酿成了火烧英国领事馆的“沙面事件”。

1996年,沙面的建筑群被定为全国重点文物保护单位。1997年,国务院将沙面列为国家级文物保护区。

Remove ads

现状

目前,沙面是广州著名的旅游风景区,岛上绿化较好,有古树150多株。建筑方面,多为19世纪末、20世纪初建造,并带有西方风格,岛上建有白天鹅宾馆等星级酒店,因此经常可见外籍人士在此留连。

沙面传统上是各国驻广州领事馆的集中地区,但因应领事馆自身规模的扩大和市内其他区域的快速发展,多数领事馆已经从沙面迁出,随着美国领事馆在2013年7月迁往珠江新城,现时岛上只剩波兰领事馆留守。

岛上目前驻有海关总署广东分署、广东省人民政府外事办公室、河南省人民政府驻广州办事处等行政机关,广药集团、美晨集团等企业总部。

建筑

沙面岛上被列为全国重点文物保护单位的共有54处[2]。主要建筑风格分为三个时期,早期的英法殖民地风格、中期的仿古折中主义风格以及后期的现代主义风格。

除了以上54处全国重点文物保护单位之外,岛上还有其他一些具有历史价值的近代建筑[4]:

Remove ads

岛内设施和环境

沙面岛成为租界后,岛上设立了工部局、巡捕房、邮局等市政机构,并有许多外国银行、洋行在此经营。沙面是由英国人一手一脚兴建,历经百年华洋杂处,故此街名及商号皆极尽特色。

1942年汪精卫政权接收租界后,为道路重新命名。1949年中共建政前后,沙面的洋行陆续关闭,外国银行相继撤离。只剩下域多厘新酒店在被新政府接管后,改为广东胜利宾馆营运至现代。

岛内租界的管治分别由英租界的沙面工部局(Shameen Municipal Council)和法租界的沙面工部局(Conseil Municipal de Shameen)负责,是租界外籍居民自决产生的自治组织。工部局会具体管理沙面内的治安、行政等事务,下设有巡捕房,负责各自租界的治安及签发租界出入证等[6]。

- 怡和洋行/渣甸公司(Jardine Matheson & Co., Ltd.)

- 太古洋行(Butterfield & Swire Ltd.)

- 天祥洋行(Dodwell & Co., Ltd.)

- 泰和洋行(Reiss Bradley & Co., Ltd.)

- 卜内门洋碱公司(The Imperial Chemistry Industries Ltd.,简称I·C·I·)

- 三井洋行(Mitsui Bussan Kaisha,简称M·B·K·)

- 洛士利洋行(Loxley & Co., Ltd.)

- 新旗昌洋行(Shewan Tomes & Co., Ltd.)

- 慎昌洋行(Anderson Meyers & Co., Ltd.)

- 鲁麟洋行(Reuter Brockelmann & Co., Ltd.)

- 时昌洋行(T.E. Griffith & Co., Ltd.)

- 免那洋行(John Manners & Co., Ltd.)

- 礼和洋行(Carlowitz & Co., Ltd.)

Remove ads

- 域多厘新酒店(Victoria Hotel)

- 群英会(Canton Club)

- 扶轮会(Canton Rotary Club)

- 英商会(Canton British Chamber of Commerce)

- 西商会(Canton General Chamber of Commerce)

在租界时期,沙面岛内的道路均以西文命名。汪精卫政权接管沙面之后,为道路更名。文化大革命期间,道路再次被改名,并沿用至今。

东西走向的道路有:

- Canal Street(坚拿街/沙基涌道),1942年更名为肇和路,1975年改为沙面北街。

- Central Avenue(中央道/中央大街),1942年更名为复兴路( Fook Hing Road),1975年改为沙面大街。

- Front Avenue(芬道/滨江大街),1942年更名为珠江路,1975年改为沙面南街。

南北走向的道路有:

- East Road(东边道),现在是沙面北街的东段,以及沙面南街的东段。

- French Road(法国道),1942年更名为同仁路,1975年改为沙面一街。

- Consulate Road(领事馆道),1942年更名为敦睦路,1975年改为沙面二街。

- Bridge Road(桥梁道),1942年更名为中兴路,1975年改为沙面三街。

- Croquet Road(门球道),1942年更名为协力路,1975年改为沙面四街。

- Church Road(沙面堂道),1942年更名为博爱路,1975年改为沙面五街。

另有沿岸堤名,现代不存此类叫法:

- English Bund(英国滨)

- French Bund(法国滨)

共有7座桥梁作为进出沙面岛的通道,自西向东分别为:

沙面岛目前共有4个石埗头,分布在南北堤岸(南岸1个,北岸3个)。

沙面岛石埗头属于全国重点文物保护单位。在租界时期,沙面岛共有7个石埗头。沙面岛北边、沙基涌畔有3个埗头。沙面岛南边、珠江河畔有4个埗头,分别是:船库埗(Boathouse Steps)、干诺埗(Connaught Steps)、领事埗(Consular Steps)、法国埗(French Steps)。

1980年代兴建白天鹅宾馆时,在沙面岛南边填江造地,破坏了珠江边4个埗头中的3个,只有法国埗保留下来。沙基涌边的3个埗头则至今保存完好。

沙面岛上绿树成荫,现有一千余棵树木,其中树龄在100年以上的共有137棵,包括68棵细叶榕和63棵樟树,另有扁桃、假柿木姜子、大叶桉、朴树、黄葛树等。岛上树龄最长的树是位于沙面四街北面的一棵樟树,成活于1685年。树龄最长的榕树则位于沙面南街1号,成活于1788年。

在成为英法租界之前,沙面已有不少树木。成为租界以后,在1864年和1878年组织了两次大规模的植树活动,基本形成了如今的绿化面貌。

沙面岛是许多鸟类的栖息地,主要原因有两方面:第一,沙面环境幽静,珠江对岸是地形平坦的芳村,与芳村相望的河面开阔,是每年鸟类迁徙过程中的转接站之一;第二,沙面岛的树木为喜欢寻找洞穴造巢的鸟种提供了很好的住所,中低层的园林灌木和草本类植物是一些鸟类的活动区域,古建筑群中的阁楼、百叶窗和烟囱等结构也为鸟类提供很好的现成住所。沙面岛常见的留鸟有20多种,候鸟的主要种类是丝光椋鸟和灰椋鸟。

- 沙面公园:由原英租界的皇后花园改建而成。沙面公园如今的用地范围,除了历史上的皇后花园,还包括英租界足球场(今已不存)的东部,以及1980年代填江造地的一部分。

- 翠洲园:由原法租界的法国花园改建而成。目前,翠洲园的大部分面积被荔湾区党群服务中心、餐厅、商铺等占用,已不可作游憩用途。

- 沙面(社区)图书馆

- 沙面小学

- 沙面实验学校

沙面的邮政编码是510130,目前岛上有四个邮筒/邮箱提供邮寄服务:

公共交通

图集

-

沙面小学

-

沙面基督堂

-

沙面露德圣母堂

-

前渣打银行

-

波兰共和国驻广州总领事馆

-

迁出前的美国驻广州总领事馆

-

英租界的桥

-

沙面公园门前

-

沙面中心花园

-

路上的现代雕塑

-

沙面公众健身专用区

-

沙基涌

-

沙基涌对岸的沙面岛

参见

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads