梭状回

来自维基百科,自由的百科全书

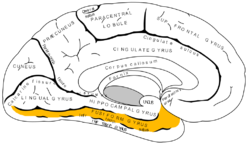

梭状回(Fusiform gyrus)是颞叶与枕叶一部分,也被称作枕颞外侧回(lateral occipitotemporal gyrus),与枕颞内侧回(舌回、海马旁回)相对应。[1][2][3] 结构上,梭状回在布罗德曼分区系统为37区,其外侧与内侧被浅的“梭状回中间沟(mid-fusiform sulcus)”分开。[4][5][6][7]

结构

梭状回与下方的颞下回之间有枕颞沟(occipitotemporal sulcus)相隔开,与上方的海马旁回、舌回之间有侧副裂隔开[1][2][8]。

功能

科学界对梭状回功能有下述比较一致的认识:

- 处理颜色信息

- 人脸与身体识别 (见梭状回面孔区)

- 文字识别 (见视觉词形区)

- 分类辨识

研究表明,梭状回与脸盲症,即面部辨识能力缺乏症,直接相关。[9]梭状回中负责人脸认知的部分称为梭状回面孔区(fusiform face area, FFA)。梭状回面孔区可以对不是脸的视觉形象产生像脸的认知,著名的例子如火星上的利比亚山与塞东尼亚区。如果梭状回面孔区被破坏,就会失去辨识人脸的能力,就连最亲密的家人也无法认出来。眼睛负责感知视觉信息,经过视皮层处理后,再由梭状回辨析,找出生物特征,借此来分辨不同的人。梭状回面孔区中的内梭状回在接收到人脸信息时被激活,而且在害羞的人与善于社交的人的内梭状回表现不同。一项研究证实查看陌生人的图像时,害羞的成年人内梭状回活化的程度比善于社交的成年人显著地少。[10]除此之外,另一项研究指出观看到吸引人的脸孔时内梭状回活化的程度会更高,主因为美丽的容貌唤起广泛的神经网络,包括知觉、奖励、决策等回路。[11]

梭状体异常与威廉氏症候群相关。[12] 梭状体也与表情的认知有关。[13]自闭症的人在看到人脸时,其梭状体很少甚至没有兴奋活动。[14]

梭状回面孔区增加活动程度可产生人脸幻觉,可能是真实人脸或者卡通人脸。这见于邦纳症候群, 睡前幻觉、 大脑脚性幻觉症、药物导致的幻觉等。[15]

有研究表明,汽车专家在辨识汽车图片时、鸟类专家在辨识鸟的图片时,梭状回面孔区的活动程度很高。因此,提出了这样的问题:梭状回面孔区在辨识人脸时被激活,是因为人类进化的结果还是该受试者具有辨识人脸的专业知识?心理学家用一类物体称为greebles来检验上述两个冲突的假设。[16] 当受试者初次看到greebles,其梭状回面孔区的兴奋程度远低于看到人脸的时候。受试者熟悉了greebles或者说变成了greeble专家,其梭状回面孔区在看到人连与greeble的兴奋程度相当。类似地,自闭症儿童在与人脸识别相同部位产生受损的对象识别。[17] 后续研究表明自闭症患者的梭状回面孔区具有很低的神经元密度。[18]这产生如下问题:较少的神经元导致了不良的人脸认知,还是自闭症患者很少的人脸感知导致了神经元数量的下降?[19]更简单的问题是:人脸是每个人都具有专业识别知识的对象? -

有证据表明梭状回面孔区中负责人脸识别的区域的功能是进化而得。其他研究发现了人脑中专门负责识别所处环境与身体的区域。[20][21] 对汉字识别的研究表明,对应的梭状回面孔区中具有很高兴奋的区域与响应人脸识别的区域不同。[22]这意味着梭状回面孔区中的特定区域进化成专责人脸识别功能。

在具有字形→颜色联觉症的人当中,发现了梭状回的活动。[23]

MIT的一项研究表明,左、右梭状回在认知中具有不同的角色,随后二者又会互联。左梭状回负责识别类似于人脸的视觉对象的特征,而右梭状回负责确定这些被识别出来的类似人脸的视觉对象是否真是人脸。[24]

图片

-

梭状回动画

-

梭状回下面观

-

梭状回的腹面观(自底向上)示意图

-

梭状回的腹面观(自底向上)

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.