开普勒-10c

太陽系外行星 来自维基百科,自由的百科全书

开普勒-10c(Kepler-10c)是环绕黄矮星开普勒-10[5]的太阳系外行星,距离地球约560光年,位于天龙座。开普勒空间望远镜团队于2011年5月宣布发现该行星,虽然同年1月开普勒-10b被发现时它已被列为行星候选者。该团队之后使用来自斯皮策空间望远镜的资料以Blender技术排除了大多数的假阳性讯号。开普勒-10c是在开普勒-9d和开普勒11g之后第三个以统计学方式确认存在的系外行星(基于几率,而非实际观察)。开普勒科学团队认为发现开普勒-10c的统计方式将是确认开普勒空间望远镜视野内多个行星候选者所必须的[5]。

| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |

|---|---|---|

| ||

| 母恒星 | ||

| 母恒星 | 开普勒-10[1] | |

| 星座 | 天龙座 | |

| 赤经 | (α) | 19h 02m 43s[1] |

| 赤纬 | (δ) | +50° 14′ 29″[1] |

| 距离 | 564 ± 88 ly (173 ± 27[1] pc) | |

| 光谱类型 | G | |

| 轨道参数 | ||

| 半长轴 | (a) | 0.2407 +0.0044 −0.0053[2] AU |

| 公转周期 | (P) | 45.29485 +0.00065 −0.00076[2] d |

| 轨道倾角 | (i) | 89.65 +0.09 −0.12[2]° |

| 凌日时间 | (Tt) | 245971.6761 +0.002 −0.0023[2] JD |

| 物理性质 | ||

| 质量 | (m) | 17.2±1.9[3] M🜨 |

| 半径 | (r) | 2.35+0.09 −0.04[3] R🜨 |

| 表面重力 | (g) | ~30[3] m/s² |

| 温度 | (T) | 485 K |

| 发现 | ||

| 发现时间 | 2011年5月23日公布[4] | |

| 发现者 | ||

| 发现方法 | 凌日法(开普勒空间望远镜)[4] | |

| 发表论文 | 公布[4] | |

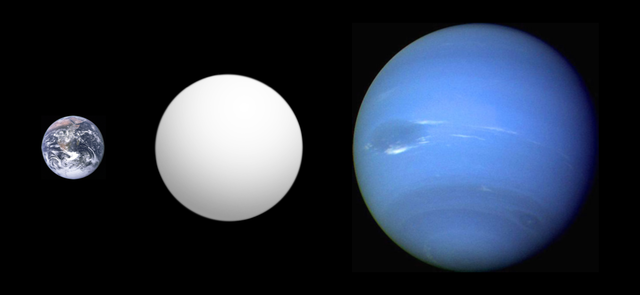

开普勒-10c环绕母恒星的公转周期为45日,和母恒星的距离为日地距离的四分之一。该行星的半径超过地球2倍,但密度更高,因此直到2014年6月时它是已知体积最大与质量最高的类地行星[5][6][3]。

发现与确认

2011年1月,天文学家以凌日法发现距离母恒星开普勒10相当近的系外行星开普勒10b,并以量测行星径向速度对母恒星光谱的影响程度确认它确实存在[5]。此外,在开普勒10的光谱中发现了另一个周期较长的光变曲线,这代表有第二颗行星存在于这个行星系中。然而,也有其他可能原因产生与凌日现象类似的讯号,也就是所谓的假阳性讯号[5]。当时天文学家试图量测这个现在编号为KOI-072.02的天体产生的径向速度影响,但失败了;因此开普勒团队使用了Blender技术以排除假阳性讯号[5]。

开普勒团队的天文学家使用斯皮策空间望远镜红外阵列相机(IRAC)于2010年8月30到11月15日的资料进行Blender技术处理,以进一步确认开普勒10的光变曲线中是否有KOI-072.02的凌星现象。天文学家发现该天体凌星时没有颜色变化,在某方面这是代表天体为恒星的特性。但是更进一步分析则显示它是行星[5]。此外,IRAC 的资料中并未发现凌星时恒星的红外线光变曲线和可见光曲线有所不同。如果该天体是恒星,它通过开普勒10与观测者之间时也许在可见光部分光变曲线会类似,但在红外线部分则会有所不同[7]。

天文学家使用WIYN天文台的口径3.5米望远镜于2010年6月18日对开普勒10以散斑成像的方式进行观测;此外,还使用了帕洛马山天文台口径5米望远镜搭配自适应光学功能的 PHARO 照相机进行观测。这些观测资料和凯克天文台对开普勒10的光谱观测资料结合分析后,排除了附近恒星干扰开普勒10的光谱可能性,这也因此让天文学家相信在开普勒10的周围有另一颗行星存在。所有非行星造成开普勒10光谱变化的可能性除了有颗恒星正好在开普勒10的正前或正后方以外都被排除。光凭这一点,开普勒团队发现如果一颗行星正好位于开普勒10和地球之间,这样的恒星可能并非巨大恒星[5]。

另一颗行星存在的可能性更大之后,开普勒团队以Blender技术建立的模型与开普勒空间望远镜观测的测光资料进行比较。该技术让开普勒团队可以排除第二颗行星存在以外的可能性,其中包含最可能的另一种假设,即三重星系统。接着,开普勒团队得以确认,即使所有模型显示多层次的三重星(一个联星系统位于单一恒星和双星系统之间)系统可以使开普勒10产生类似第二颗行星存在的光变曲线,先前的观测也应该要发现模型中预测的其他恒星。排除了多层次三重星系统后,仅剩的可能性就是来自背景星的干涉或有一颗行星从开普勒10的盘面前方通过[5]。

天文学家将KOI-072.02和开普勒空间望远镜视野中其余1235个KOI目录(Kepler Object of Interest)的天体比较后,得以利用模式确认KOI-072.02有极高的可信度是行星。之后KOI-072.02编号更改为开普勒10c[5]。这项发现于2011年5月23日美国天文学会在波士顿的会议上公布[4]。

开普勒10c是开普勒空间望远镜的目标中,首个以斯皮策空间望远镜资料分析母恒星光变曲线中行星被恒星遮蔽造成光度下降较低的二次凌而被观测到的。在开普勒10c被发现时,斯皮策空间望远镜的资料是唯一能侦测到系外行星二次凌,并且相关资料可以有意义地被分析的。该行星也是在开普勒-9d和开普勒11g之后,第三个凌日行星中透过资料统计,而非实际观测确认存在的[5]。在确认开普勒10c存在的论文中,开普勒团队讨论在开普勒空间望远镜观测视野中,有多少部分的天体可使用前述统计方式确认是行星[7]。

母恒星

开普勒10是一颗光谱型G型恒星,距离地球约173秒差距(564光年)。该恒星质量是0.895倍太阳质量,尺寸为1.056倍太阳半径;它的表面有效温度是稍低于太阳的5627 K。它是富含金属的年老恒星,其金属量是[Fe/H] = -0.16(铁含量为太阳的71%),年龄约119亿年[2]。开普勒10的视星等为10.96,无法以肉眼观测[2]。

开普勒10周围已知有两颗系外行星,第一颗发现的开普勒10b为岩石质行星[5],公转周期0.8日,距离母恒星0.01684天文单位[1]。

行星状态

开普勒10c是环绕开普勒10的第2颗被发现行星,轨道周期45.29485日,与母恒星距离0.2407天文单位,或日地平均距离的24%。它的半径是木星的0.2倍或地球半径的2.235倍。在正式确认之前,天文学家并无法有效地测定开普勒10c的质量,只能推测其质量上限是木星质量的6%或地球质量的20倍[1]。它的表面平衡温度是485 K,几乎是木星表面的4倍。开普勒10c的轨道倾角为89.65º,代表它的轨道面几乎是侧向面对地球和开普勒10。天文学家并已观测到开普勒10c经过母恒星和地球之间时的凌星现象[1]。

开普勒10c的较精确推测质量是地球的15到19倍,并且因为它的半径约为地球的2.35倍(误差范围在2.31到2.44之间,因此体积在地球的12到15倍之间),因此其密度高于地球(6到8 g cm-3)。直到2014年6月,开普勒10c是已知质量最高,体积最大的类地行星[6][3]。任职于哈佛-史密松天体物理中心的天文学家萨维尔·杜穆斯克(Xavier Dumusque)表示,他相当惊讶发现了开普勒10c这颗“巨无霸地球”(mega-Earth)[8]。任职于相同机构的天文学家,哈佛生命起源小组的主任迪米塔尔·萨塞罗夫更称开普勒10c是“哥斯拉类地行星”(Godzilla of Earths)[8]。

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.