Последняя волна

Из Википедии, свободной энциклопедии

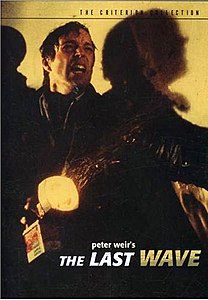

«После́дняя волна́» (англ. The Last Wave) — третий полнометражный фильм австралийского режиссёра Питера Уира (1977). Художественные условности и базовые установки готического хоррора[2] в этой мистико-апокалиптической ленте помножены на юнговское мировоззрение: перед зрителем предстаёт картина общества, покаранного за потерю связей с корнями, с душой, с коллективным бессознательным[3].

| Последняя волна | |

|---|---|

| англ. The Last Wave | |

| |

| Жанры | Мистика, Триллер |

| Режиссёр | Питер Уир |

| Продюсер | Братья Макэлрои |

| Авторы сценария |

Питер Уир Тони Морфетт Петру Попеску |

| В главных ролях |

Ричард Чемберлен Дэвид Галпилил Нандживарра Амагула |

| Оператор | Рассел Бойд |

| Композитор | Чарлз Уэйн |

| Кинокомпания | United Artists |

| Дистрибьютор | United Artists |

| Длительность | 106 минут |

| Бюджет | 810 000 $ |

| Сборы | 1 258 000 A$[1] |

| Страна | |

| Язык | английский |

| Год | 1977 |

| IMDb | ID 0076299 |

Главный герой фильма — преуспевающий специалист по налоговому праву — обнаруживает (по крайней мере, так ему кажется) свою истинную природу: его тело было с рождения лишь медиумом для жреческого духа с погибшего тысячи лет назад континента в Тихом океане[4]. По мере того, как на Сидней обрушиваются небывалые природные катаклизмы, в юристе просыпается реинкарнированный жрец[5], который в сновидениях предрекает ему близость очередной катастрофы и гибель существующей цивилизации.

Фабульная сторона фильма, особенно в его заключительной части, сознательно содержит элементы, допускающие неоднозначное толкование[6]. Реальность сновидений наслаивается на повседневную действительность до степени смешения[7]. Путём использования многослойных визуальных и звуковых эффектов нагнетается чувство тревоги и беспокойства, жуткой тайны, которая лежит под тонким покровом обыденности, грозя в любую минуту прорваться наружу[8].

Сюжет

Суммиров вкратце

Перспектива

Обычная сельская школа в австралийской глубинке. Дети играют во дворе, природа раскалена от летнего зноя. Неожиданно посреди чистого неба раздаются раскаты грома. Начинает капать дождь, который переходит в сильнейший град. Перепуганные дети пытаются укрыться в классе, но тщетно: с неба валятся глыбы льда, которые разбивают оконные стёкла. В Сидней приходят небывалые в это время года проливные дожди. Синоптики винят в происходящем загрязнение окружающей среды.

В своём загородном доме ужинает Дэвид Бёртон с женой и маленькими детьми. Внезапно в комнату начинает стекать вода с верхнего этажа: причина в том, что дети засорили ванну игрушечными машинками и забыли выключить кран. Наступает ночь. Дэвиду не спится, его влечёт к окну, где среди дождя маячит неясная фигура. Кажется, она из-за веток наблюдает за домом. Ночью ему грезится, что в дом приходит абориген со странным камнем в руке; на камне — абстрактный узор в виде солярного символа, напоминающего лицо[прим. 1].

Какой-то абориген убегает, как будто пытаясь спастись, однако натыкается на человека, который обвиняет его в краже и предрекает ему смерть. В ирландском пабе играют народную музыку. Убегавший абориген отдыхает, но как только в паб входят несколько его соплеменников, он выбегает на улицу, где в безлюдном месте видит автомобиль. В машине сидит неясная фигура и держит в руке мунгуни — «кость смерти». Как будет объяснено позже, это магический предмет, причиняющий смерть на расстоянии[прим. 2]. В кадре появляется тот странный предмет с антропоморфным узором, который Дэвид видел во сне. Обвиняемый хватается за сердце.

Наутро полиция обнаруживает его лежащим мёртвым в луже дождевой воды. По заключению экспертизы, покойный захлебнулся водой. Полиция подозревает, что смерть не была случайной. Обвинение в убийстве в пьяной драке предъявляют группе аборигенов, которых накануне видели с ним рядом. В резервациях за ритуальное убийство туземцев судят по племенным законам, но поскольку преступление совершено в сиднейском мегаполисе, вне клановой территории соответствующего племени, им придётся отвечать по общим нормам уголовного закона.

К участию в деле в качестве государственной юридической помощи привлекают одного из сослуживцев Дэвида, который специализируется на делах с участием аборигенов. Дэвид присутствует при его разговоре с подзащитными и узнаёт в одном из аборигенов (по имени Крис) человека из своего сна. Несмотря на отсутствие опыта участия в уголовных процессах, Дэвид принимает решение в виде исключения приняться за защиту этих людей. Он рассказывает Крису о своём недавнем сне, но не может объяснить себе, как мог ему накануне присниться этот незнакомый доселе человек.

На расспросы адвоката Крис упорно хранит молчание. Более того, он предостерегает Дэвида: кто попытается добраться до сути этой тайны — умрёт. Через день, переговорив с кем-то, он смягчает свою позицию. Вечером Крис приводит в дом к Дэвиду того, кто может дать ответ на его вопросы, — угрюмого племенного вождя Чарли. Со слов Криса, это не человек, а сова, а по ночам он «летает». Дэвид подозревает, что именно Чарли наблюдает за его домом по ночам из сада. Он показывает гостям альбом с выцветшими фотографиями предков и рассказывает, что они прибыли в Австралию из Южной Америки.

Чарли не говорит по-английски, но просит Криса расспросить Дэвида о его сне. Они спорят о том, что важнее — человек или закон. Дэвид просит Чарли объяснить, что значил его сон. Тот поясняет, что сон — это тень реальности[прим. 3]. Посредством сновидений могут общаться близкие люди. Когда один из братьев попадает в беду, другой чувствует это во сне. Ночью Чарли медитирует в кругу аборигенов. Как то принято при ритуальной ночной медитации (корроборри), слышатся древние звуки диджериду, которые обычно сопровождают сновидения адвоката. Сознание медитирующего летит совой к дому Дэвида. Он видит на стенах портреты его предков, поднимается по лестнице, влетает в спальню… Дэвид просыпается в холодном поту.

Аборигены верят в две формы времени — два параллельных потока активности. Первый — это ежедневная объективная деятельность, в пределах которой находимся мы с вами. Другая — бесконечный духовный цикл, называемый «временем сна»… более реальный, чем сама реальность. Именно происходящее во времени сна порождает ценности, символы и законы общества аборигенов. Некоторые люди необычайной духовной силы могут сообщаться с временем сна… через сны… через ритуалы с использованием священных предметов… таких, как эти камни.

Доктор Уитбёрн, персонаж фильма[6]

Оригинальный текст (англ.)

Aborigines believe in two forms of time--two parallel streams of activity. One is the daily objective activity to which you and I are confined. The other is an infinite spiritual cycle called the Dreamtime... more real than reality itself. Whatever happens in the Dreamtime establishes the values, symbols and laws of Aboriginal society. Some people of unusual spiritual powers have contact with the Dreamtime... Through their dreams. Through ceremonies involving sacred objects... like these stones.

В поисках ответов на свербящие его мозг вопросы адвокат отправляется в местный музей. Он беседует со специалисткой по верованиям аборигенов. Она рассказывает ему, что в основе их мировоззрения лежат представления о существовании реальности, которая альтернативна повседневной, — о времени сна. Что предметы, которые он видел в руке Криса во сне, облегчают медитацию и служат своеобразными порталами между этими реальностями. О том, что существ, которым в конце очередного цикла истории, перед глобальными катаклизмами снятся вещие сны, аборигены называют мулкурулами. Что приходят они с востока…

Дэвид ищет новой встречи с Чарли, но Крис утверждает, что тот покинул город. Путём слежки за Крисом ему удаётся вычислить дом, где живёт Чарли. Пройдя в его комнату, адвокат заводит с ним разговор. Чарли, оказывается, иногда говорит по-английски. Погружаясь в транс, он гипнотизирует адвоката неотвязным вопросом: кто ты? ты рыба? ты змея? ты человек? На все эти вопросы Дэвид отрицательно качает головой. Когда Чарли спрашивает его, мулкурул ли он, адвокат, как бы из глубинной ниши сознания, медленно кивает головой. Уходя, Чарли советует Дэвиду ничего не говорить на суде.

По дороге домой Дэвида посещают видения грядущего потопа. Ему видится, что из автомагнитолы хлещет вода. С неба падает дождь из нефти или сажи. Привычный рациональный мир начинает расползаться по швам. Семья отходит для него на второй план. Он упрекает отчима-священника в узости представлений, в неадекватности той системы верований, которую он представляет. Когда-то на расспросы о детских сновидениях отчим рассказывал ему, что маленькому Дэвиду снилось, будто ночью тела спящих воруют таксисты и увозят их в другой мир. Теперь он признаёт, что те сны Дэвида были вещими: в частности, ему заранее приснилась смерть матери.

Наступает день суда. В зале заседания участники сидят по традиции в париках. Однако то, что произносится в заседании, плохо вяжется с европейскими традициями. Дэвид теряет контроль над собой. Он оказывает на Криса давление, чтобы заставить его признать то, что жертва преступления погибла от колдовства, и демонстрирует судье «кость смерти». По его мнению, преступление совершено на территории клана и должно быть судимо по клановым законам. Он утверждает, что Крис и его товарищи — потомки аборигенов, когда-то живших на территории Сиднея, и что где-то поблизости, в пещерах, как и у других племён, у них есть святилище предков. Вначале Крис отвечает положительно на вопросы Дэвида, но после обмена взглядами с Чарли, сидящим в зале, Крис резко меняет показания и подтверждает версию пьяной драки. Судья делает Дэвиду предупреждение и готовится вынести в отношении туземцев обвинительный приговор.

Наступает вечер. За домом Дэвида из кустов ведётся наблюдение, звучат мантры на незнакомом языке. Повторяется более ранняя сцена: Дэвид возвращается домой, на пороге его приветствует дочь, сообщая, что мать наверху. В коридоре мигает свет, мебель ходит ходуном, как при землетрясении. Льёт дождь, у порога жутко гудят бесчисленные жабы. На верхний этаж падает дерево. Дэвид выскакивает во двор. Из темноты появляется Крис и, держа в руке магический предмет, произносит: «Я забираю тебя! Быстро за мной!». Они куда-то едут, проникают через металлическую дверь бункера в канализационную систему (это то же самое место, откуда в начале фильма убегал убитый затем абориген), долго спускаются вниз, пока не попадают в помещение с разбросанными в беспорядке циклопическими статуями, напоминающими моаи.

На вопрос Дэвида о том, его ли предки создали всё это, Крис отвечает: «Майядан!» («время сна» на языке аборигенов). Он протягивает Дэвиду магический камень и сообщает ему, что дальше тот должен идти один. Речь Криса полна загадок: он нарушил законы своего племени и теперь «должен вернуться в сон». В то время как он раздевается донага, Дэвид продолжает путь вглубь и попадает в комнату, напоминающую святилище майя. Фонарь освещает на стенах пророческие сцены: чередования лун, падающие с неба жабы, чёрный дождь, волна, гибнущие люди, вторая волна…[прим. 4][9] Дэвид поднимает с земли и внимательно разглядывает маску белого человека, похожую на посмертный слепок с его собственного лица.

Дэвид понимает, что в комнате он не один. Из темноты за ним наблюдает сова. Секунду спустя из мрака выступает уже полунагой Чарли в ритуальном племенном наряде[прим. 5] Дэвид, прихватив маску и какой-то жезл, пытается бежать, Чарли препятствует ему, начинается потасовка… Дальше зритель видит, как падает из его окровавленных рук магический предмет[прим. 6]. Пытаясь выбраться на поверхность, Дэвид блуждает по катакомбам, теряет в воде фонарь и маску, но находит дверь бункера накрепко запертой, бежит в другом направлении и наконец выбирается на берег моря через канализационную трубу. Выходит на побережье, омывает лицо океанской водой, поднимает глаза: над ним нависает гигантская волна… Или это ему только мерещится?

Работа над фильмом

Суммиров вкратце

Перспектива

Режиссёр вспоминает, что идея фильма возникла из нескольких не связанных друг с другом эпизодов. Во время туристической поездки к развалинам Дугги на севере Туниса он обнаружил осколок камня с тремя параллельными линиями[10]. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это линии пальцев руки от древней статуи. Повинуясь интуиции, неподалёку он нашёл изваяние детской головы. Острое предчувствие сделанной находки оставило сильный след в душе режиссёра: «Никогда в жизни со мной не случалось ничего подобного»[10]. Разглядывая древнюю скульптуру на своём письменном столе, он размышлял о том, как бы отреагировал на такую находку человек сугубо рационального склада, например, юрист. Как бы он повёл себя, столкнувшись с неизведанным[10]

Мой следующий фильм? Как бы не сглазить разговорами... Я работаю над сценарием. Современная история о человеке, который верит, что доинковская цивилизация появилась в этой стране в районе VI века. Даже больше того - он верит, что они построили город, который он намерен отыскать.

Питер Уир, 1976[11].

Бреясь по утрам, Уир наблюдал за льющейся из крана водой и думал о том, как люди организовали окружающую их действительность, как они поставили природу себе на службу[10]. Он попытался смоделировать ситуацию, при которой вода бы текла из крана вечно, и ни один водопроводчик не мог её остановить[10]. Эта идея соединилась с давними размышлениями о том, как мало надо, чтобы вскрыть хаос, таящийся за тонким покровом обыденности[10].

Третьим источником сценария послужили фильмы Николаса Роуга, снятый в Австралии «Обход» (1971) и «Человек, который упал на Землю» (1976) о живущем среди людей пришельце из космоса[12][13]. «Обход» — фильм о сложностях взаимопонимания европейцев и австралийских аборигенов. Главную роль в нём сыграл абориген Дэвид Галпилил — человек, который, по ощущениям Уира, балансирует между двумя мирами, разделёнными тысячами лет, — миром современной западной цивилизации и миром исконных представлений аборигенов[14]. «Разговаривая с Дэвидом, я осознал, что культура аборигенов всё ещё жива, но находится, так сказать, под спудом», — вспоминает режиссёр[15][прим. 7]. Фонд культуры аборигенов в Дарвине свёл Уира с настоящим племенным вождём c Грут-Айленда по имени Нандживарра Амагула[16], который сыграл в фильме Чарли. Сам Галпилил исполнил роль Криса.

Развивая нащупанные нити и пытаясь связать их друг с другом, Уир погрузился в чтение литературы оккультно-спекулятивного свойства — от Ветхого Завета и теорий Тура Хейердала до Иммануила Великовского и Кастанеды[10]. Под влиянием этого чтения фрагменты начали складываться в узор[10]. От Великовского пришла идея коллективной амнезии — циклических катаклизмов, подобных библейскому потопу, которые человечество с готовностью предаёт забвению[10]. От Тура Хейердала — мысль о древних переселенцах из Америки в Австралию, которые могли оставить после себя материальный след в виде святилища с исполинами типа моаи[16]. От Кастанеды — полёты териоморфных двойников человека в осознанных сновидениях, которые по степени достоверности невозможно отличить от повседневной реальности.

Работа над фильмом была лишена какой-либо предетерминированности; сценарий переписывался прямо на съёмочной площадке[16]. Когда появился набросок сценария, Уир показал его Нандживарре. Тот предложил некоторые изменения: например, введение сиднейских аборигенов, которые трактованы не как обычные люди, а как бесплотные духи, способные принимать человеческий облик[прим. 8][10]. На разработку этих идей ушли годы. Результатом режиссёр остался не вполне доволен: слишком малая часть пережитого и передуманного попала в фильм[16]. Особенно разочаровала его развязка, точнее, неспособность придумать её[17]. Уир вспоминает, что увлечённость конструированием художественного мира, работой на съёмочной площадке с аборигенами («съёмки фильма становятся самим фильмом»)[16] загнали его в угол[17]. «Обычно меня разочаровывают концовки: они совершенно неестественны. На экране ты создаёшь жизнь, а в жизни не бывает концовок. Она всегда ведёт от одного к другому, оставляя многое необъяснённым», — рассуждает режиссёр[15].

Создатели фильма

Суммиров вкратце

Перспектива

Съёмочная группа

|

В ролях

|

Чемберлен был выбран на главную роль за характерное лицо и в особенности глаза, в которых, по словам режиссёра, «было что-то от инопланетянина» — качество, присущее и его герою[прим. 10][10]. Райнер объясняет выбор актёра за пределами Австралии необходимостью сделать фильм привлекательным для иностранцев и оправдать солидный бюджет[7]. Рецензенты Variety посчитали, что Чемберлен «очень эффектен» в роли молодого адвоката, который оказывается «медиумом из таинственного народа, пришедшего в Австралию из Южной Америки»[18]. Онлайн-энциклопедия Allmovie, наоборот, находит популярного секс-символа недостаточно эмоциональным для такой роли, «хотя он способен с некоторым правдоподобием имитировать мимику»[8]. С другой стороны, критики единодушно отметили убедительность Нандживарры в роли Чарли (в его трактовке духовный вождь — «одновременно благородный художник и безжалостный бог»[19]). В эпизодической роли дочери главного героя снялась дочь самого режиссёра[6].

Прокатная судьба

Суммиров вкратце

Перспектива

Съёмки фильма проходили весной 1977 года в различных районах на юге Австралии на средства Южноавстралийской кинокорпорации, отчасти вырученные от предварительной продажи прав на дистрибуцию голливудской студии United Artists[20]. Несмотря на участие в съёмках Нандживарры и Галпилила, содержание фильма вызвало протест у местных аборигенов, и они пикетировали съёмочную площадку[7].

В ноябре 1977 года состоялись предпремьерные показы «Последней волны» на кинофестивалях в Париже и Тегеране. Премьера фильма состоялась 13 декабря 1977 года в Аделаиде. Два дня спустя он вышел в прокат. Европейские кинозрители смогли познакомиться с фильмом осенью следующего года. Американская премьера состоялась 19 декабря 1978 года в Нью-Йорке; в некоторых кинотеатрах лента шла под названием «Чёрный дождь»[21].

В прокате фильм окупился. При бюджете в 810 000 австралийских долларов (в два раза превышавшем бюджет предыдущего фильма Уира) он в одной только Австралии собрал свыше 1,25 миллиона[22]. Особенный успех сопутствовал ему в Калифорнии[16]. На гребне успеха «Последней волны» в американский прокат вышел и предыдущий, сходный по тематике фильм Уира — «Пикник у Висячей скалы» (1975). В ноябре 2001 года оцифрованная копия фильма вышла на DVD в престижной артхаусной серии Criterion Collection. В качестве бонуса на диск вошло краткое интервью режиссёра[23].

Ранние фильмы Уира не избалованы кинонаградами. «Последняя волна» номинировалась на премию Австралийского института кино в семи номинациях и победила в двух — лучшая работа со звуком и лучшая операторская работа[24]. Два года спустя Уир был представлен к нишевой кинопремии «Сатурн» как лучший режиссёр, а сам фильм фигурировал в номинации «лучший фильм-фэнтези». На Каталонском кинофестивале в Сиджесе Ричард Чемберлен получил приз за лучшую мужскую роль[24].

Критические отзывы

Суммиров вкратце

Перспектива

«Визуально изумительный от начала до конца, фильм „Последняя волна“ источает энтузиазм так называемого „нового австралийского кино[англ.]“, которое в 1970-е годы ворвалось на международную киносцену», — так представлен фильм во вступлении к критерионовскому изданию на DVD[19]. Термин «новое кино» принято относить к когорте австралийских фильмов, которые финансировались в рамках программы премьер-министра Джона Гортона по правительственному содействию становлению национальной австралийской киноиндустрии[19]. В центре этих фильмов зачастую оказывались вопросы о природе австралийской идентичности на стыке англосаксонской и аборигенской культур. Уир затрагивает эти вопросы, сталкивая в своих фильмах представителей западной цивилизации с глубоко им чуждыми и, как правило, менее рациональными обществами и явлениями[25].

«Последняя волна» получила позитивный отклик в прессе[26]. Как и в предыдущем фильме, «Пикник у Висячей скалы», режиссёр эффектно противопоставил поверхностную культуру австралийцев европейского происхождения, с накрахмаленными воротничками и играми в крикет на аккуратно постриженных газонах, загадочному и зачастую необъяснимому окружению, создаваемому природой самого изолированного из континентов[8]. Рецензия The New York Times поставила «Последнюю волну» в контекст популярного в 1970-е годы жанра фильма-катастрофы: основное действие фильма видится в том, как «первобытные силы возвращают себе господство над миром, который ещё недавно казался цивилизованным, умопостигаемым и контролируемым рассудком»[27]. Эффектность режиссуры рецензент объясняет тем, что самые обыденные явления принимают у Уира дезориентирующие и оттого особенно пугающие формы: даже скопление жаб у порога «в таких количествах внушает страх»[27].

Несмотря на общий позитивный тон, критические отзывы на фильм нельзя назвать восторженными. Наибольшие возражения вызывала смазанная концовка: «чем ближе к концу света — тем менее эффектно», — отмечает тот же кинообозреватель The New York Times[27]. «Угроза цивилизации представлена в виде лужи, снятой через линзу типа „рыбий глаз“», — разочарованно вторит ему другой кинокритик[25]. В своей монографии о творчестве Уира киновед Майкл Блисс упрекает создателей фильма в отсутствии юмора и претенциозности[28]. Иногда в вину Уиру ставят и то, что аборигены представлены в фильме схематично, вполне в русле западного стереотипа «благородных дикарей»[8], что они отделены от мира белых почти непроницаемой стеной. В пику современной политкорректности аборигены в уировской трактовке не такие же люди, как все остальные, наоборот — они принципиально и неизбывно «другие».

Сам режиссёр не относит «Последнюю волну» к своим лучшим достижениям[15]. Он солидарен с теми критиками, которые полагают, что в фильме дано слишком много ответов на поставленные вопросы[17] (в этом он контрастирует с абсолютной герметичностью предыдущего фильма Уира, «Пикник у Висячей скалы»). По его словам, «чем больше ты показываешь, тем менее реальным это становится»[17].

Интерпретации

Суммиров вкратце

Перспектива

Все мы, сорок миллионов человек, живём на кромке берега. Это действует на тебя, даже если не задумываться об этом — великая пустота за спиной. Не требуется особого воображения, чтобы испытать благоговейный ужас. Волна — обычная грёза людей всех времён. О ней сказано в Библии, а это ведь тоже своего рода журналистика.

Питер Уир, 1979[10]

В своей монографии о творчестве Уира кинокритик Джонатан Райнер сближает «Последнюю волну» с «Пикником у Висячей скалы», описывая оба фильма как «картины сверхъестественного ниспровержения обывательских ценностей, которые сопровождаются и выражаются через отказ от традиционных повествовательных конструкций»[7]. Митчелл трактует этот «шедевр настроения и стиля» как своеобразный тест Роршаха для аудитории: апокалиптическое развитие событий соблазнительно в традиции Поланского списать на «психическое расстройство переутомившегося юриста»[6]. Райнер видит в этом намеренный приём: «сомнения насчёт надёжности и объективности восприятия и повествования понуждают как героев, так и зрителей ставить под вопрос структуру, мотивацию и долговечность общественных и кинематографических условностей»[7]. Для Джонсона «Последняя волна» — это фэнтези: «свобода от пут линейной мысли позволяет режиссёру исследовать необъяснимое, не предрешая заблаговременно концовку»[29].

Режиссёр говорит, что «Последняя волна» — фильм о потере австралийцами своих корней и об их поиске. В фильме он хотел показать верования австралийских аборигенов как нечто неотжившее и актуальное, а не застывшее на страницах учебника «наподобие сказок братьев Гримм»[10]. По воспоминаниям режиссёра, время сна как особый модуль постижения мира открылось ему во время общения с аборигенами; письменные источники не дают об этом адекватного представления[10].

Всё это не кажется мне оккультным и таинственным — скорее, естественным. Когда меня спрашивают, почему я снимаю фильмы о тайном знании, я отвечаю… что мы просто решили смотреть на мир под определённым углом. Он такой, какой он есть по общему соглашению. Вот почему мы смеёмся над чуждыми племенами, которые раскрашивают нос в красный цвет и так далее. А они смеются над нами, потому что мы носим солнцезащитные очки. И с этим мы все согласны[10].

Оригинальный текст (англ.)I don't think those things are occult and mysterious - I think they're natural. When people ask me why I always make films about the occult, I say... <...> we've only chosen to see the world in a certain way; it's by common agreement these things are so. It's why we laugh at foreign tribes who paint their noses red or something. They laugh at us because we wear sunglasses. It's what we all agree upon.

Знатоки хоррора относят «Последнюю волну» к линии псевдореалистических фильмов, которые вслед за «Ребёнком Розмари» Поланского выявляют сверхъестественные угрозы и вопиющую ненормальность в повседневном течении заурядной жизни, а то и в глубинах души главного героя[2]. При этом отмечается, что под гнётом нового эзотерического знания распадается не только профессиональная и личная жизнь главного героя, но и весь окружающий социум неумолимо погружается в хаос иррациональности[2][30]. Дэвид теряется под напором жутковатых сновидений и галлюцинаций, в то время как весь город и страна подвергаются осаде со стороны неистовых и всё более странных погодных явлений[2].

В «надчеловечности» своей природы Дэвида окончательно убеждает трактовка его детских сновидений как вещих, предложенная отчимом[4]. «Мы растеряли наши сны. Теперь они возвращаются, и мы не знаем, что они значат», — выражает одну из центральных мыслей фильма главный герой. Одновременно с его подсознательным выходит из-под контроля природная стихия, представленная в фильме водой[2]. Она стекает вниз по лестнице особняка и заливает жилое пространство, становится причиной смерти одного из действующих лиц, в видениях главного героя погребает под собой весь город[2]. В повседневную жизнь вторгается всё то, что лежало под спудом, что было вытеснено из сознания[2]; вода — лишь наглядный образ этого вторжения. Неизвестная либо непризнаваемая истина ставит под сомнение привычное для главного героя восприятие окружающего мира и самого себя[30]. События подводят его к выводу о тесной взаимосвязи внешнего и внутреннего, мира сновидений и состояния окружающей среды[30].

Как и в предыдущем фильме Уира, в «Последней волне» очевидные в начале фильма противопоставления различных рас, классов и эпох смазываются по мере того, как на объективную реальность накладывается фильтр сознания главного героя (в литературоведческой терминологии это «ненадёжный рассказчик»)[30]. Использование, если не повествования от первого лица, то фильтрации окружающей реальности через сознание главного героя заключает в себе вероятность того, что представленная перспектива серьёзно искажена вследствие его психических отклонений[30]. Тем самым одновременно подчёркивается уязвимость современной цивилизации в целом и индивидуального сознания в частности[30].

Мёррэй и Билби в своём исследовании «нового австралийского кино» (1980) настаивают на том, что фильм Уира подчинён логике «пандетерминизма»: случайные, на первый взгляд, ситуации, оказываются на глубинном уровне связанными и осмысленными — правда, с точки зрения системы логических координат, имеющей мало общего с повседневной логикой[4]. Перемена погодных условий, таинственная смерть аборигена, загадочные сновидения Дэвида в этой системе координат оказываются звеньями одной цепи. Попытки же окружающих предложить рациональное объяснение происходящего с природой, напротив, не более убедительны, чем действия полиции, предъявляющей обвинения в убийстве при принципиальной неясности причины смерти[30].

Автор книги о творчестве Уира, Майкл Блисс, трактует «Последнюю волну» в духе построений Юнга, с которыми режиссёр познакомился в процессе работы над сценарием[17]. Через аборигенов главный герой соприкасается с тем, что по терминологии Юнга представляет «тёмную сторону личности, её тень», и это позволяет ему осознать и принять свою истинную природу[28]. Когда он смотрит в пещере на слепок собственного лица, то оказывается тет-а-тет с вытесненной духовной, или «жреческой», стороной своей личности[28]. Естественные силы бури и сна несут в себе возмездие за попытки западного общества «зацементировать» всё то, что связано с подсознанием, — страсти, влечения, непосредственность связей с природой[28].

Последняя волна

Много споров вызвала концовка фильма и финальный образ гигантской волны, снятый без помощи спецэффектов. В литературе встречаются утверждения о том, что режиссёр планировал для съёмок финала затопить некоторые улицы Сиднея, но ограниченность бюджета вынудила его пересмотреть первоначальный замысел[28]. Сам Питер Уир отрицает наличие у него столь масштабных планов[17]. Грант и Шарретт в обзорной статье о хорроре причисляют работу Уира к «немногим великим фильмам ужасов того десятилетия» и находят логичным, что, признав реальность параллельного мира, Дэвид первым видит волну и становится её первой жертвой: «Удовлетворение первой жертвы в том, что ей открылась скрытая от других истина»[5]. Митчелл, задаваясь вопросом об источнике волны, предполагает причину глобальной катастрофы в «падении метеорита», на что якобы указывают «священные камни» аборигенов, представляющие собой метеоритные обломки, возможно, от предыдущего катаклизма подобного типа[6].

На современных зрителей, приученных к грандиозным кинообразам уничтожения человечества, финальные кадры могут производить впечатление некоторой наивности[25]. Так, Митчелл сетует на то, что образ апокалиптической волны «несколько разочаровывает своей искусственностью», и нереальность кульминационного образа переносит его в область видений главного героя, которые, возможно, начинаются уже с засорения ванны в его доме игрушечными машинками в начале фильма[6]. Исходной точкой всех апокалиптических видений Дэвида является образ струящейся воды — хлещущей по ступеням лестницы, из автомагнитолы, из канализационных труб. По наблюдениям киноведа, перед видением волны на лицо Дэвида опускается такая же тень, как перед видением затопленного города через лобовое стекло машины на перекрёстке — возможный намёк на то, что и апокалиптическая волна — тоже галлюцинация, что это та волна из глубин психики, под напором которой окончательно распадается сознание героя[6]. В интервью режиссёра можно найти намёки на то, что последние сцены могут и не происходить в реальности:

Он приобщается к собственной утраченной духовной жизни, к собственным сновидениям. В каком-то смысле, аборигены одаряют его. Появляются знаки и символы из какой-то другой жизни, из месоамериканской истории — кто знает, что это такое? Он не может справиться с этим. Он не может переварить такое знание. Я не думаю, чтобы это было ему под силу[10].

Оригинальный текст (англ.)...there he touches his own lost spiritual life, his own dreaming. In a sense he's given a gift by the aborigines. There are symbols and signs from some other life, or South American history - who knows what? He can't cope with it. He can't handle that kind of knowledge. I don't think he could.

Художественные приёмы

Суммиров вкратце

Перспектива

Основные темы фильма — пустота и одномерность современной жизни, невыразимая угроза природных сил — наглядно воплощены в образе уютного и светлого дома Дэвида, который по мере развёртывания действия фильма мрачнеет, подвергается вторжениям извне, а после падения на него дерева буквально даёт трещину[прим. 11][30]. Со времён Готорна («Дом о семи фронтонах») и Эдгара По («Падение дома Ашеров») дом воспринимается как метафора сознания главного героя, поставленного на грань разлома столкновением с вытесненной психической реальностью[30]. Мизансцена дома Бёртонов организована таким образом, чтобы служить проекцией или вещественной метафорой того, что происходит внутри главного героя[4]. Вторжения в дом неизвестных сил (будь то вода, сова, жабы, аборигены или падающее дерево) иллюстрируют усиливающееся влечение хозяина к таинственному и непознаваемому в мире и в нём самом (как, впрочем, и боязнь этих явлений)[4].

Возможно, намекая на нарушения в функционировании сознания главного героя, Уир прибегает к использованию таких кинематографических эффектов, как искажённый звук, искривлённые ракурсы, замедленные движения, застывшие кадры, флэшфорварды[30]. Эти приёмы позволяют предположить, что, подобно кинокамере, в такие моменты сознание героя отражает действительность с нарушениями, что оно выведено из равновесия[30]. В одной из сцен Дэвид видит, как дочь рисует жабу. Он проходит по дому и, открыв дверь, находит на пороге падающих сверху лягушек. Блисс видит здесь намёк на то, что эта сцена — плод воображения Дэвида, навеянный рисунком дочери[28][прим. 12]. Его проход по дому Уир при монтаже чуть замедлил, так чтобы внушить зрителю чувство «странности», или, по словам Блисса, сенсорно-временного смещения, которое испытывает главный герой[28]. Художественный приём в этом случае становится основным носителем смыслового значения[28].

Значения и уровни реальности при этом заключены друг в друге как матрёшки: «Кокон белой личности Дэвида раскалывается, чтобы раскрыть его истинную сущность», — рассуждает Блисс[28]. Весь фильм, по его мнению, состоит из «загадок внутри загадок и снов внутри снов» — неслучайно в первых же кадрах Чарли рисует на скале три концентрических круга — солярный символ, на который затем накладывается австралийский пейзаж[28]. Этот образ, нанесённый на магический камень и многократно повторяющийся в течение фильма, — воплощение его структуры, где одни и те же события (как, например, приезд Дэвида домой) неоднократно повторяются, «сны повторяют либо предвещают другие сны, которые предвещают события, совершающиеся в действительности, в воображении либо во сне»[28]. Грань между реальностью, осознанными сновидениями, галлюцинациями к концу фильма стирается до такой степени, что Дэвид начинает двигаться бесшумно, возникая в доме как бы из ниоткуда[прим. 13][28].

Практически все исследователи творчества Уира обращают внимание на то, как скрупулёзно он в ранних фильмах разрабатывал звуковые эффекты[33]. Сам режиссёр говорит, что в этот период слова отошли для него на второй план. В интервью 1970-х годов он то и дело возвращается к мысли об «идиотизме языка»[10], о том, что «речь как средство общения вторична»[10][прим. 14]. Звуковая драматургия многократно усиливает эффект воздействия фильма, как на то указывает и сам режиссёр:

Обожаю звук. Постоянно над ним работаю. Полагаю, что это последняя стадия творческого процесса, которая имеется в распоряжении режиссёра. Я всегда работаю с Грегом Беллом и Хелен Браун, которые составляют прекрасную команду… и могут поменять тон и настроение сцены. Они постоянно экспериментируют, в основном с хорошо знакомыми звуками. Им нравится заменять естественный звук каким-то другим: отчасти секрет создания атмосферы состоит в том, чтобы передать, звук шагов через звук электронный или неожиданный — треск упаковки чипсов или что-нибудь в этом роде. Вам никогда не догадаться, что именно заострило звучание.

Оригинальный текст (англ.)I love sound. I work with it constantly. I feel it's the final creative stage that a director has at his command. I have always worked with Greg Bell and Helen Brown, who are a great team. We have very inventive sessions which can change the tone and mood of a scene. They are constantly experimenting, mostly with familiar sounds. They like to work at replacing the natural sound with some other kind of sound: It's part of the secret of creating that atmosphere when a footstep, in fact, is being created by something either electronic or inconsequential - crushing a packet of chips or something. It gives the sound an edge. But you'd never pick it.— Питер Уир[17]

Оккультный нарратив

Суммиров вкратце

Перспектива

В качестве двигателя нарратива («макгаффина») используется хитросплетение из оккультных, мистических и псевдонаучных учений Ле-Плонжона, Чёрчварда, Блаватской, Великовского, Хейердала и других авторов[10]. Со времён Брассёр де Бурбура оккультисты обсуждают вероятность того, что тайные знания различных народов (в том числе астрального свойства) происходят из одного источника — затонувшего континента под названием Му (откуда, видимо, и термин «мулкурул» — по словам Криса, «другое племя из иного мира… из-за моря, со стороны восхода…»)[прим. 15]. Его уничтожение принято объяснять глобальным катаклизмом (чаще других упоминаются землетрясение и столкновение с небесным телом)[34]. Блаватская называет население затонувшего материка «коренной расой», от которой сохранилась сеть подземных ходов «во всех направлениях»[35]; доктор Штайнер якобы читал об этом в «Хрониках Акаши»[36]. В фильме Уира главный герой оказывается потомком расы живых существ («мулкурулов»), представлявших собой высшую по сравнению с людьми ступень развития и обладавших знаниями и технологиями, недоступными современной западной цивилизации. Парадокс в том, что память о прежних слоях цивилизации сохранили только примитивные, как принято считать, аборигены.

Первым речь о высокоразвитой цивилизации, уничтоженной океанскими волнами, завёл Огюст Ле-Плонжон (1825—1908)[37]. По его мнению, этот материк покоится на дне Атлантики, о чём сохранили сведения потомки его обитателей — жрецы народа майя и Древнего Египта[прим. 16]. Последние, пишет Ле-Плонжон, и поведали историю затонувшего материка Платону, который дал ему название Атлантиды[37]. Джеймс Чёрчвард (1851—1936), автор целого ряда книг о континенте Му, описывает его как Пацифиду — материк, простиравшийся в Тихом океане от Гавайев на севере до Фиджи и острова Пасхи на юге[38]: p. 44. Местное население возглавляла «белокожая» жреческая каста наакалов (Naacals), которая после гибели континента создала известные по историческим данным древнейшие цивилизации Земли[39]. Материальные свидетельства существования цивилизации наакалов Чёрчвард пытался искать в древнейших мегалитах Океании, в частности, в исполинских моаи с острова Пасхи (в котором он видел южную колонию наакалов)[38]: p. 138. Он полагал, что религией наакалов были солярные культы, верховным божеством — Солнце, а наиболее употребительным символом — свастика (ср. узор на магическом камне в фильме)[40].

В чём привлекательность этого фильма, так это в теориях Хейердала о том, что море — столбовая дорога, которую пересекали многие группы и цивилизации, погибая или задерживаясь на время.

Учение о затонувшем континенте с энтузиазмом воспринял и развил выпускник Московского университета Иммануил Великовский (1895—1979), объяснявший исчезновение знаний о нём феноменом «коллективной амнезии»[41]. Карл Цеч в книге «Атлантида — прародина ариев» (1922) связал учение о затонувшем материке с принципом «расовой памяти», провозгласив, что из обитателей материка, белокурых вегетарианцев, от постигшей его катастрофы спасся только Вотан с несколькими родственницами, которые дали начало арийской расе[41]. Тур Хейердал, не упоминая о затонувшем материке, в «Аку-Аку» (1958) пытался доказать возможность того, что предки полинезийцев прибыли в Океанию из Южной Америки, и в подтверждение своих догадок приводил полинезийские мифы о предках с востока[39].

Помимо Хейердала и Великовского, режиссёр Уир называет третьим источником своего сценария учение Карлоса Кастанеды[10] о когнитивной системе иного типа, нежели европейская, о системе духовности, связанной с общением с окружающими духами (по терминологии Кастанеды, не столько «магия», сколько «шаманизм»). Кастанеда выводил свою теорию из приписываемых им толтекам и майя представлений о наличии у человека «нагваля» — териаморфного двойника (звероподобного ангела-хранителя), второго «Я»[42]. Ночные полёты-видения Чарли в форме совы имеют много общего с теми «магическими приёмами», которые описывает Кастанеда в «Искусстве сновидения»[43]. Цель контроля над осознанными сновидениями для Кастанеды в том, чтобы приобретённый в сновидении опыт не отличался от опыта повседневной жизни[прим. 17][43].

Тематически сходные фильмы

- «Птицы» (1963) — психологический фильм-катастрофа Альфреда Хичкока, в котором смертельная угроза для людей исходит от агрессивно настроенных (по непонятным причинам) птиц[прим. 18].

- «Обход» (1971) — снятый в Австралии притчеобразный фильм Николаса Роуга о взаимонепроницаемости европейской и туземной культурных парадигм (в главной роли — Дэвид Галпилил).

- «Дерсу Узала» (1975) и «Кукушка» (2002) — два фильма на русском языке о сложностях взаимопонимания между европейцами и коренными народами Евразии.

- «Пикник у Висячей скалы» (1975) — мистический фильм Питера Уира о фундаментальной и неизбывной дихотомии между непознаваемой стихией хищной австралийской природы и рационалистической надстройкой европеизированного общества.

- «Стеклянное сердце» (1976) — мистическая притча Вернера Херцога о разладе в обществе и распаде сознания его членов: главный герой, не вполне адекватно воспринимающий реальность, предвидит скорую гибель мира в «кипящей воде».

- «Водопроводчик» (1979) — телефильм Питера Уира исследует его излюбленные темы с использованием жанровых условностей триллера (а не фильма ужасов, как прежде)[30]: вторжение незнакомца переворачивает вверх дном мирную жизнь семейной пары.

- «Там, где мечтают зелёные муравьи» (1984) — экологическая притча Вернера Херцога о беззащитности духовно богатых австралийских аборигенов перед агрессивными, но духовно нищими капиталистами[7].

- «Твин Пикс» (1990-91) — мистический детектив Дэвида Линча: главные герои по ходу действия выявляются в качестве орудий, через которые действуют потусторонние силы (духи).

- «Шоссе в никуда» (1997) — психологический триллер Дэвида Линча: сознание главного героя фундаментально раздвоено, а по ночам к нему в спальню злонамеренно вторгаются неведомые силы.

- «Донни Дарко» (2001) — дебютный фильм Ричарда Келли: главного героя по ночам посещает загадочное существо и пророчит скорый конец света, но окружающие видят в этом только проявление его шизофрении.

Примечания

- Оккультная символика была разработана специально для фильма художником Гораном Уорфом. Участвовавшие в фильме аборигены настояли на отказе от использования подлинных предметов шаманского культа. См. интервью режиссёра Сью Мэтьюс.

- Антропологи отмечают, что аборигены по сей день верят в силу таких предметов насылать на человека духов смерти, даже если жертва находится на значительном удалении от заколдованного предмета. См., напр.: Andrei A. Znamenski. Shamanism. Routledge, 2004. ISBN 0415332486. Page 401; Nancy Kathleen Creswick Morey. Ethnohistory of the Colombian and Venezuelan Llanos. University of Utah, 1975. Page 178.

- При этом чёрная рука Криса направляет на белое лицо адвоката свет настольной лампы. Блисс полагает, что в художественном мире «Последней волны» с темнотой ассоциируется истина (бессознательное), а с ярким светом (которым залиты сцены игры в крикет или школьной перемены) — верхние слои сознания, «сомнамбулический кошмар отрицания».

- Кроме того, изображена водяная змея, которая, по представлениям аборигенов, является причиной смерти от утопления. Внезапное исчезновение человека аборигены списывают на шалости домового. Вообще же смерть, по представлениям аборигенов, — всегда наказание за что-то; безгрешный человек жил бы вечно.

- Ранее, при вторжении духа Чарли в спальню Дэвида, перед последним промелькнул флэшфорвард к этой сцене.

- В первом сне Дэвида кадр c падающим из окровавленных рук камнем предвещал смерть аборигена.

- Когда Уир поведал Галпилилу о посетившем его в тунисской пустыне предчувствии, тот ответил: «И что здесь такого? Разве это не происходит с каждым?»

- Режиссёр отмечает, что «сердце фильма» — сцена посещения аборигенами особняка Дэвида, спор о первенстве закона над человеком — была полностью выстроена Галпилилом и Нандживаррой.

- Имя главного героя, возможно, отсылает к Ричарду Бёртону — внешне викторианцу до мозга костей, но по сути борцу с викторианским рационализмом, заворожённому экзотическими культурами Азии и Африки. Австралийский Бёртон предстаёт перед зрителем как не менее раздвоенная личность.

- За год до «Последней волны» на австралийские экраны вышел фильм Н. Роуга «Человек, который упал на Землю», в котором роль мимикрировавшего под людей пришельца из других миров сыграл Дэвид Боуи.

- Райнер придаёт особое значение разладу Дэвида с женой, который, по его наблюдениям, начинается с первого появления аборигенов в их доме.

- Блисс отмечает, что дождь из жаб, как и нефтяной дождь, — сознательная аллюзия сценаристов к библейским «казням египетским».

- «Я не слышала, как ты вошёл», — говорит ему при последней встрече жена.

- Созвучные мысли высказывал те же годы немецкий режиссёр Вернер Херцог. В его фильме «Загадка Каспара Хаузера» (1974) содержится едкая критика несовершенства языка и речи.

- Режиссёр говорит, что словом «мулкурул» или «мулкрул» Галпилил называл «тех белых, которые были в Австралии до европейцев». Нандживарра также был осведомлён об их существовании, но называл их другим словом. См. его интервью Сью Мэтьюс.

- В фильме прямо сказано о родстве цивилизации аборигенов с древнеегипетской. Жена Дэвида листает книгу с изображениями фигур, похожих на гуманоидов, и это сопровождается утверждениями о сходстве наскальных рисунков австралийских аборигенов с иконографией египетских богов солнца.

- Главный герой фильма к его концу тоже оказывается не в состоянии провести границу между реальностью сновидения и повседневным миром.

- Прямые сравнения «Последней волны» с «Птицами» встречаются у Шнайдера-Уильямса и Райнер.

Источники

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.