Кузмин, Михаил Алексеевич

русский поэт Серебряного века, переводчик, прозаик, композитор Из Википедии, свободной энциклопедии

Михаи́л Алексе́евич Кузми́н (6 [18] октября 1872[1], Ярославль — 1 марта 1936[2][3][…], Ленинград) — русский литератор (поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик) и композитор Серебряного века. Первый в России мастер свободного стиха.

| Михаил Алексеевич Кузмин | |

|---|---|

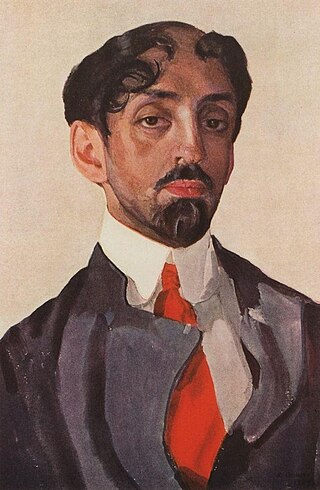

На портрете кисти К. А. Сомова (1909) | |

| Дата рождения | 6 (18) октября 1872[1] |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 1 марта 1936[2][3][…] (63 года) |

| Место смерти | |

| Гражданство |

Российская империя СССР |

| Образование | |

| Род деятельности | |

| Годы творчества | 1905 — 1935 |

| Направление | Серебряный век |

| Жанр | лирика, проза, рассказ, роман, вокальные композиции |

| Язык произведений | русский |

| Дебют | «XIII сонетов» (1904) |

| Автограф |

|

| Произведения в Викитеке | |

| Медиафайлы на Викискладе | |

| Цитаты в Викицитатнике | |

Его дебютный и последний стихотворные циклы — «Александрийские песни» (1906) и «Форель разбивает лёд» (1929) — стали вехами в истории русской поэзии. Повесть «Крылья» (1906) открывает в русской художественной прозе новую тему однополой любви. Жил и работал в Санкт-Петербурге.

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Детство

Родился 6 (18) октября 1872 года[4] в Ярославле в доме 5 по Малой Варваринской улице (ныне улица Кедрова)[5], в семье дворянина, морского офицера в отставке, члена Ярославского окружного суда Алексея Алексеевича Кузмина (1812—1886), русского происхождения, и его жены Надежды Дмитриевны Фёдоровой (1834—1904). В краткой автобиографии Михаил Кузмин писал, что прадедом его матери был известный французский актёр Жан Офрен, переехавший в Санкт-Петербург во времена Екатерины II. Его дочь Екатерина Осиповна вышла за эмигранта Леона Монготье, в этом браке родилась бабушка писателя Екатерина Львовна — все трое также были актёрами[6]. Отец происходил из небогатых дворян Ярославской и Вологодской губерний, очевидно, со старообрядческими корнями[7][8].

Михаил был младшим ребёнком, помимо него в семье было шестеро детей: Варвара (1859—1922, мать писателя Сергея Ауслендера), Анна (1860 — не позднее 1922), Алексей (1862 — не позднее 1922), Дмитрий (1865—1895), Михаил и Павел (1876 — не позднее 1884). Когда Михаилу исполнилось полтора года, отца перевели служить в Саратовскую городскую судебную палату, и всё семейство переехало на новое место. В 1883 году Кузмин учится в той же Саратовской гимназии, где несколько ранее учился Н. Г. Чернышевский. На саратовский период жизни приходятся первые (несохранившиеся) прозаические эксперименты — подражания Гофману[7].

Гимназия

В 1884 году, после отставки отца и по настоянию стремившейся обратно в родной город матери, всё семейство переехало в Санкт-Петербург. Жили сначала на Моховой улице у родственников[7].

М. А. Кузмин поступил в Санкт-Петербургскую 8-ю гимназию (9-я линия В. О., дом 8). В 1886 году умер отец. В это же время М. А. Кузмин познакомился со своим одноклассником Г. В. Чичериным. Дружба с ним и его семьёй оказала на будущего писателя большое влияние. Г. В. Чичерин на многие годы (вплоть до своего отъезда из России в 1904 году) стал его ближайшим другом, а в какой-то степени — поклонником таланта и наставником. Их объединило одинаковое увлечение — музыка и литература, а также ориентация — они оба являлись гомосексуалами. Г. В. Чичерин в этой паре был интеллектуалом, а М. А. Кузмин — творческим началом. Именно будущий дипломат расширил кругозор будущего писателя, например, приучил его к философии, итальянской и немецкой культурам[7].

Уже в гимназические годы М. А. Кузмин начинает много заниматься музыкой, что значительно определило его будущие вкусы в искусстве. Сначала он написал несколько «ценных по мелодии, но невообразимых по остальному» романсов, затем прологи к операм о Дон Жуане и Клеопатре, и, наконец, текст и музыку оперы «Король Милло» (по Гоцци)[7]. Круг чтения Кузмина-гимназиста составляли в основном немецкие романтики (Гофман, Жан Поль, Фуке, Тик)[7].

Студенчество и композиторство

Г. В. Чичерин. 1900-е г.

Лето 1891 года после окончания гимназии М. А. Кузмин провел в усадьбе Караул у Чичериных, которые настоятельно советовали ему продолжить свое обучение в Университете. Однако он стоял на своем выборе — и в августе поступил в Петербургскую консерваторию. Его учителями были Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов и Н. Ф. Соловьёв. М. А. Кузмин не закончил обучения в консерватории, пройдя три года из семилетнего курса, а потом два года брал уроки у Римского-Корсакова в частной музыкальной школе В. В. Кюнера[7].

В эти годы М. А. Кузмин сочинял много музыки: романсы на тексты Фофанова, Мюссе, Эйхендорфа, а также оперы «Елена» (на основе «Античных стихотворений» Леконта де Лиля), «Клеопатра» и «Эсмеральда» (по сюжету «Собора Парижской Богоматери» Гюго). Он изучает немецкий и итальянский языки. М. А. Кузмин в это время отдавал предпочтение классическому искусству. Он продолжил знакомиться с французской (Массне, Делиб, Бизе), отчасти немецкой и начал — итальянской музыкой, в частности Верди, Паганини и Палестрина. М. А. Кузмин расширял свои литературные взгляды — французы Мюссе, Пьер Лоти, Гюго, немцы Гёте, Гейне, Шиллер, Вагнер, итальянцы Альфьери, Мандзони, а также Ибсен. В отличие от своего друга Г. В. Чичерина, он совершенно не интересовался общественной жизнью и политикой[7]. Уже на склоне лет он признавал себя эрудитом в трёх следующих областях: «один период в музыке: XVIII век до Моцарта включительно, живопись итальянского кватроченто и учение гностиков»[9].

В годы обучения в консерватории закладывается мировоззрение М. А. Кузмина, его представление «о прекрасной ясности». Он перенимает философское учение Плотина о красоте, проникающей во все сферы жизни (будь то высокие или низменные), являющейся уникальной частью бытия, воплощающейся в совершенной любви и через неё преображающей человеческую природу. Настроение этого периода эйфорично и безмятежно[7]. Позднее Кузмин приходит к мысли о принципиальном одиночестве художника, который ради своего призвания изолируется от общества[10]. В дальнейшем его взгляды эволюционируют в сторону гностицизма[11]:

«Я положительно безумею, когда только касаюсь веков около первого; Александрия, неоплатоники, гностики меня сводят с ума и опьяняют, или скорее не опьяняют, а наполняют каким-то эфиром; не ходишь, а летаешь, весь мир доступен, всё достижимо, близко. <…> Если бы теперь, как во II веке, были старинные восточные культы, не было бы невозможно, чтобы я их принял…»

— Из писем к Чичерину от 13/25 января 1897 г. и 28 августа 1898 г.

В 1893 году М. А. Кузмин познакомился с офицером конного полка «князем Жоржем», который был на 4 года его старше, и влюбился в него. Из-за неприятия своей гомосексуальности, разочарования в консерватории в следующем году он совершил попытку самоубийства, выпив лавровишневых капель, однако потом испугался и разбудил мать, его спасли. По настоянию матери Кузмин прекратил занятия в консерватории, хотя ещё два года брал уроки в частной музыкальной школе. Весной-летом 1895 года вместе с князем Жоржем отправился в путешествие по Греции и Египту, побывав в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Во время плавания по Нилу друзья посетили и пирамиды Гизы. Из Египта М. А. Кузмин вернулся в Петербург, а князь Жорж заехал к родственникам в Вену, где скоропостижно умер от приступа сердечной болезни[7].

В последний раз Кузмин был в Европе весной 1897 года. Целью этой поездки была обетованная Италия, «где искусство пускает ростки из каждого камня». По пути он заехал к Чичерину в Мюнхен. К этому времени относятся первые из сохранившихся опытов Кузмина в стихах и прозе. И тогда же (первым в русской литературе) он осознаёт свою гомосексуальность как «абсолютно естественную, совершенно здоровую, непосредственную и творчески обогащающую его как поэта — данность»[12]. Кумиром Кузмина становится итальянский декадент Габриеле д’Аннунцио, провозгласивший лозунг: «Ни дня без совокупления!»[13] В Европе расширяется круг его любовных связей: «будучи в Риме, Кузмин взял на содержание лифт-боя Луиджино, потом летом на даче влюбился в мальчика Алёшу Бехли; когда их переписку обнаружил отец мальчика, дело едва не дошло до суда»[14]. Под влиянием общения с одним итальянским каноником Кузмин был близок к обращению в католичество[7].

Возвращение из Италии ознаменовалось новым духовным кризисом в жизни Кузмина. Из позднейших его рассказов следует, что в поисках своего предназначения он странствовал по скитам олонецких и поволжских раскольников, изучал традиции староверческого духовного пения, собирал древние рукописи с крюковой нотацией[15]. В это время окончательно определяется двойственность Кузмина как человека, у которого русофильство и византизм органично сочетаются с «виртуозно играющим европеизмом»[12]. Глазам удивлённых современников он представал как «изящный стилизатор, жеманный маркиз в жизни и творчестве — и в то же время подлинный старообрядец, любитель деревенской русской простоты»[16]. Позднее Кузмин описывал русское начало как омут, куда «надо броситься без оглядки, фанатично», на что он не был способен по своей природе[17].

В первые годы XX века М. Кузмин (всё ещё носивший тогда русские армяк и картуз с «кучерской бородкой»[18]) сблизился с высококультурным столичным семейством Верховских и выступал в их доме как исполнитель музыкальных произведений на собственные тексты. Определённая известность пришла к нему после музыкальных выступлений на «Вечерах современной музыки» — музыкального отделения журнала «Мир искусства». Кузмин и в дальнейшем поддерживал дружеские отношения со Львом Бакстом, Константином Сомовым, Вальтером Нувелем, другими мирискусниками, ибо разделял их эстетизм и иные установки.

«Небольшая выдающаяся борода, стриженные под скобку волосы, красные сапоги с серебряными подковами, парчёвые рубашки, армяки из тонкого сукна в соединении с духами (от меня пахло, как от плащаницы), румянами, подведёнными глазами, обилие колец с камнями, мои музыка и вкусы — должны были производить ошарашивающее впечатление. При всей скурильности я являлся каким-то задолго до Клюева эстетическим Распутиным. Я удивляюсь и благодарен мирискусникам, которые за этими мощами разглядели живого и нужного им человека».

— Из дневника Кузмина, июль 1934 г.[17]

«Серебряный век»

Как литератор Кузмин дебютировал довольно поздно. Его первая публикация в 1905 году (в полулюбительском «Зелёном сборнике стихов и прозы») вызвала интерес В. Я. Брюсова, который привлёк его к сотрудничеству в символистском журнале «Весы» и убедил его заниматься, прежде всего, литературным, а не музыкальным творчеством. В следующем году 34-летний Кузмин выступил в «Весах» с первыми заметными публикациями — стихотворной (цикл «Александрийские песни») и прозаической (повесть «Крылья»). В 1907 году появились новые прозаические вещи («Приключения Эме Лебёфа», «Картонный домик»), а в 1908 году вышла его первая книга стихов «Сети», куда вошли также «Александрийские песни».

Дебюту Кузмина сопутствовал громкий успех и признание со стороны критиков-модернистов, в то же время повесть «Крылья» вызвала скандал из-за первого в русской литературе сочувственного (хотя и довольно целомудренного) описания однополых любовных отношений. Кузмин продолжал писать «нарочито офранцуженную»[19] прозу до конца 1910-х годов, но его остальные романы, повести и рассказы, в основном искусно стилизованные под позднеантичную прозу или характерные для XVIII века плутовские романы странствий (вроде «Кандида»), привлекли меньшее внимание читателей и критики, нежели «Крылья».

Кузмина-поэта неизменно влекут эллинистическая Александрия, французский «галантный век», закрытые общины русских старообрядцев, а также другие периоды художественного декаданса, доживания и распада цивилизации, прошедшей долгий и многотрудный путь культурного развития: «сложные, смутные настроения при дымных закатах в больших городах, до слёз привязанность к плоти, печаль кончившихся вещей, готовность на лишения, какая-то пророческая веселость, вакхика и мистика, и сладострастие — всё это представляется мне… в древних культах смешанных — Рим, Александрия»[20]. Эти настроения сближали Кузмина с другим поэтом закатов — Иннокентием Анненским, который посвятил ему своё последнее (и во многом программное) стихотворение «Моя тоска»[21].

Современникам Кузмин — отчасти ввиду неразрешимых противоречий своего мировоззрения — представлялся фигурой загадочной. По воспоминаниям Георгия Иванова, наружность его была вместе уродливая и очаровательная: «Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные византийские глаза»[22]. На смену русскому платью пришёл франтовский пиджак с высокими тугими воротничками и неизменным галстуком[18]. Много разноречивых толков вызывали его прошлое и настоящее:

«Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке… Кузмин принимает гостей в шёлковом кимоно, обмахиваясь веером… Он старообрядец с Волги… Он еврей… Он служил молодцом в мучном лабазе… Он воспитывался в Италии у иезуитов… У Кузмина удивительные глаза… Кузмин урод…»[22]

Выступая с поэтическими концертами, Кузмин часто прибегал к музыкальному сопровождению, мелодекламировал (впрочем, негромко), что было тогда в большой моде, а иногда аккомпанировал себе на гитаре. В 1906 году он написал музыку к постановке «Балаганчика» Александра Блока, осуществлённой Мейерхольдом на сцене театра Комиссаржевской[23]. Также сочинил музыку для пьес Блока «Незнакомка» (1911) и «Роза и Крест» (1913), для «Бесовского действа» Ремизова (1907) и блоковского перевода «Праматери» Грильпарцера (1909). Некоторые свои стихи он накладывал на музыку и исполнял их вполголоса как романсы. Наиболее широко был известен его романс «Дитя и роза», несколько раз переиздававшийся нотным издательством «Эвтерпа»[24].

В период активной богемной жизни Кузмин не чуждался театральной подёнщины. В 1910—1911 годах вместе с Мейерхольдом и художником Сапуновым был художественным руководителем «Дома интермедий» — театра малых форм в особняке Дервиза на Галерной. Среди многообразных его драматических опытов преобладают балеты в гривуазном духе и исполненные лукавства пасторали, как правило, предназначавшиеся для любительского театра и кабаре[25]. Для труппы Комиссаржевской им написана «Комедия о Евдокии из Гелиополя» (1907), для «Дома интермедий» — «Голландка Лиза» (1911), для суворинского Малого театра — оперетта «Забава дев» (1911), для Интимного театра — «Выбор невесты» (1913), для домашнего театра Е. Носовой — «Венецианские безумцы» (1914), для театра Таирова — пантомима «Духов день в Толедо» (1915).

Будучи завсегдатаем всех петербургских театров, Кузмин на протяжении многих лет обозревал в периодических изданиях новые спектакли и другие события культурной жизни столицы. В книге «Условности» (Петроград: Полярная звезда, 1923) были собраны некоторые его критические статьи, связанные с искусством Серебряного века: о прозе, поэзии, изобразительном искусстве, музыке, театре, кино и даже о цирке. В 1916 году вступил в Союз «Председателей земного шара».

Влияние на молодых поэтов

В 1908—1912 годах Кузмин жил на «Башне» Вячеслава Иванова, где в эти годы собирались молодые поэты, вошедшие в историю русской литературы под именем акмеистов[26]. В разгар всеобщего увлечения символизмом он вызывающе открыл первый сборник стихов со строчек, воспевающих осязаемые детали реального мира — «шабли во льду, поджаренную булку». С интересами постсимволистов Кузмина сближали виртуозное владение формой, особое внимание к детали, установка на преломление мыслей в ясных предметных образах — то, что Иванов определил как «кларизм». Для формирования акмеизма была важна программная статья «О прекрасной ясности» (1910), в которой Кузмин писал[27]:

«Пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть миропостижение будет мистическим, реалистическим, скептическим, или даже идеалистическим (если вы до того несчастны), пусть приемы творчества будут импрессионистическими, реалистическими, натуралистическими, содержание — лирическим или фабулистическим, пусть будет настроение, впечатление — что хотите, но, умоляю, будьте логичны — да простится мне этот крик сердца! — логичны в замысле, в постройке произведения, в синтаксисе».

Сам Кузмин, впрочем, к акмеистам себя не относил и относился ко многим из них иронически. Он принципиально держался в стороне от литературных школ и течений, ибо считал, что «без односторонности и явной нелепости школы ничего не достигнут: нужно быть или фанатиком (то есть человеком односторонним и ослеплённым), или шарлатаном, чтобы действовать как член школы»[28].

Дискуссионным в литературоведении остаётся вопрос о степени влияния Кузмина на Ахматову[29]. Литературным дебютом Ахматовой стал сборник «Вечер», которому было предпослано вступление Кузмина. При позднейших перепечатках она вычеркнула из него стилизации под Кузмина (вроде «Маскарада в парке») и яростно оспаривала распространённые на Западе представления о себе как об ученице Кузмина[30]. Тем не менее считается, что основная тема и строфика итогового произведения Ахматовой, «Поэмы без героя» (1940—1965), восходят к последнему стихотворному сборнику Кузмина[31], а сама поэма иногда трактуется как «следствие размышлений о творчестве и личности Кузмина»[32].

«Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой magister», — писал брату начинающий поэт Виктор Хлебников, получивший на «Башне» новое имя «Велимир». Кузмин ободрял молодого экспериментатора и покровительствовал ему. В своём дневнике он пишет, что у Хлебникова «есть что-то очень яркое и небывалое», называет его стихи «гениально-сумасшедшими»[33].

По разнообразию метрики Кузмин превосходит большинство мэтров «Серебряного века»[34]. К примеру, «Александрийские песни» написаны свободным стихом, что для русской поэзии было в новинку[35]. По заключению Вяч. Вс. Иванова, «метры Кузмина оказываются не только для поздней Ахматовой, но и для других поэтов этого времени источником постоянных новшеств»[21]. Лев Лосев считал, что после Кузмина в полной мере овладел верлибром среди русских поэтов только Сергей Кулле[36].

Личная жизнь

Как только на Кузмина обрушилась богемная слава, в его спальне «на смену безвестным купцам и приказчикам-старообрядцам, молодым людям без определённых занятий и весьма низкого образовательного ценза пришли художники самого элитарного московского и петербургского круга»[37]. На сентябрь-октябрь 1906 года приходится краткий роман с Константином Сомовым, а на октябрь-декабрь того же года — страстная связь с другим художником, Сергеем Судейкиным, нашедшая отражение в незавершённой[38] повести с ключом «Картонный домик»[7]. Конец этой связи положил внезапный брак Судейкина с балериной Ольгой Глебовой.

В мае 1910 года начались отношения с юным гусаром (и начинающим поэтом) Всеволодом Князевым, которые проходили под знаком грозящей неверности[39]. «Иной раз слышно было, как прекрасно звенят гусарские шпоры по коридору в направлении его комнаты», — вспоминали соседи[18]. После нескольких безоблачных дней, проведённых поэтом в гостях у Князева в Риге, последовал решительный разрыв; через полгода Князев (именовавший себя в стихах «Пьеро») застрелился в отчаянии от измены своей «Коломбины» — Ольги Глебовой-Судейкиной[40]. Из воспоминаний об этом любовном треугольнике годы спустя выросла ахматовская «Поэма без героя», где Кузмин представлен в виде зловещей фигуры: «Не отбиться от рухляди пестрой: Это старый чудит Калиостро — Сам изящнейший сатана»[41]. Как показал Н. А. Богомолов, этот образ «арлекина-убийцы» представляет собой плод воображения Судейкиной и Ахматовой (они были близкими подругами), имеющий мало общего с реальным Кузминым и его ролью в драме самоубийства Князева[39].

С весны 1913 г. постоянным спутником Кузмина становится молодой художник и литератор Юрий Юркун. С 1916 г. до конца жизни они жили в квартире № 9 в доме № 17 по улице Спасской. С течением времени эта семейная пара всё больше напоминала окружающим отца и сына («Нежный, умный, талантливый мой сынок…» — пишет ему Кузмин)[42]. Хозяйство в их квартире вела мать Юрия.

Советское время

После революции Михаил Кузмин решил остаться в России и со временем превратился в авторитетного мэтра для нового поколения ленинградских поэтов и литераторов. Ради заработка принимал участие в театральных постановках в качестве музыкального руководителя, писал театральные рецензии. Пока приглашали, сотрудничал как композитор с созданным в 1919 году Большим драматическим театром — написал музыку к спектаклям «Рваный плащ» С. Бенелли (1919), «Мнимый больной» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира (1921), «Земля» Брюсова (1922) и «Близнецы» Плавта (1923)[43]. Кузмин перевёл на русский язык либретто опер «Водовоз» Керубини, «Волшебная флейта» Моцарта, «Воццек» Альбана Берга, а также «Песни о земле» Малера.

В 1922—1923 годах Кузмин был лидером группы «эмоционалистов» (Радлова, Юркун), которая издавала под его редакцией литературный альманах «Абраксас». Эмоционализм понимался Кузминым как «проясненная и умиротворенная разновидность экспрессионизма»[44]. Другие течения в литературе русского экспрессионизма представляют объединение Бориса Лапина «Московский Парнас» (1922) и экспрессионистский кружок Ипполита Соколова (1919—1922)[45]. Поздние кузминские пьесы для чтения («Прогулки Гуля», «Смерть Нерона») строятся на переплетении значимых для автора реминисценций и мифологем, скомпонованных по принципу субъективной ассоциации.

Кузмин относительно спокойно, хотя и в тревоге за своих близких, пережил начало политических репрессий. Возможно, свою роль в этом сыграла давняя, ещё с гимназических времен, дружба с Г. В. Чичериным — наркомом иностранных дел СССР. Печатали его всё реже: в конце 1920-х годов ежегодно публиковалось не более 2-3 новых стихотворений Кузмина. В квартиру Кузмина и Юркуна подселили «многолюдное и многодетное еврейское семейство», в результате чего она превратилась в «захламлённую и тесную» коммуналку[9].

В 1929 году чудом пробил стену идеологической цензуры последний его поэтический сборник — «Форель разбивает лёд», ставший, по оценке последовательницы[46] Кузмина Елены Шварц, его «шедевром и, может быть, оправданием жизни»[11]. Стихи сборника отличаются многообразием метрики, сновидческой образностью, исчезновением прежней жеманной лёгкости, сложными для интерпретации отсылками к гностицизму (наряду с другими эзотерическими доктринами[47]) и западноевропейскому экспрессионизму (в том числе и в кино). Как и у Мандельштама, на смену «прекрасной ясности» 1910-х гг. приходят стихи затемнённые, герметичные, недоступные для окончательной дешифровки[48], свидетельствующие о движении автора в сторону сюрреализма[21]. Прозаические тексты 1920-х гг. характеризуются как «предобэриутские»[37].

Со второй половины 1920-х годов Кузмин (как и многие другие отлучённые от публикации авторы «серебряного века») зарабатывал на существование преимущественно переводами (в том числе эквиритмическими): среди наиболее заметных работ — «Метаморфозы» Апулея (перевод стал классическим), сонеты Петрарки, восемь пьес Шекспира, новеллы Мериме, стихи Гёте и Анри де Ренье[49]. По приглашению Максима Горького участвовал в составлении планов французской секции издательства «Всемирная литература», редактировал собрание сочинений Анатоля Франса (также активно им переводившегося). По свидетельству Н. Харджиева, на склоне лет Кузмин заинтересовался метафизическими поэтами и «был, вероятно, единственным в нашей стране знатоком поэзии Джона Донна»[7]. Из молодых ленинградских авторов, бывавших у него на файвоклоках, выше всех ставил К. Вагинова, безвременная смерть которого подействовала на него угнетающе[7].

В течение 60 лет (с 1929 по 1989 год) книги Кузмина в СССР не издавались[50]. Ряд его поздних произведений, по-видимому, не сохранился: романы «Римские чудеса» (сохранились две опубликованные главы), «Пропавшая Вероника», практически не известно стихотворений последних 7 лет жизни[51]. Оставшиеся после Кузмина рукописи были переданы решением суда его домохозяйке В. К. Амброзевич (мать Юркуна); дальнейшая судьба большинства из них неизвестна. Богатый фактами дневник за 1905—1929 годы (наряду с другими архивными бумагами) Кузмин продал за 25000 руб. директору Гослитмузея Бонч-Бруевичу[52]. Публикация в начале XXI века дневниковых тетрадей за 1905—1915 годы позволила пересмотреть место Кузмина в литературной жизни своего времени и привела к возникновению своего рода культа поэта как хранителя культурных традиций в век крушения культуры[29]. Дневник за 1934 год также сохранился и был опубликован Глебом Моревым в 1998 г.

М. А. Кузмин умер от воспаления лёгких 1 марта 1936 года в Куйбышевской (Мариинской) больнице в Ленинграде (Литейный проспект, 56): по свидетельству Юркуна — «умер исключительно гармонически всему своему существу: легко, изящно, весело, почти празднично»[7]. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища[53][54][55]. После войны надгробие было перенесено на другой участок кладбища в связи с сооружением мемориала семьи Ульяновых. Останки же захороненных были «выброшены на другое место, где всех и похоронили в одной общей могиле»[12]. В XXI веке в годовщину смерти Кузмина у надгробия собираются поклонники его творчества и читают его стихи.

Адреса Кузмина в Санкт-Петербурге

- 1884—1904 — М. А. Кузмин с семьёй после переезда в Санкт-Петербург жил на Моховой улице;

- 1892 — поэт жил на даче на Дубковской улице в Сестрорецке;

- 1902—1904 — доходный дом — 9-я линия Васильевского острова, 28;

- 1906—1908 — доходный дом А. В. Кащенко — Суворовский проспект, 34, кв. 10

- 1908—1912 — квартира В. И. Иванова («Башня») в доходном доме И. И. Дернова — Таврическая улица, 25 (ныне — дом 35)[56];

- 1912—1913 — доходный дом акционерного общества «Строитель» — Рыночная улица (ныне — Гангутская улица), 16;

- 1914 год — квартира Е. А. Нагродской в доходном доме — Морская улица (ныне Большая Морская улица), 46/наб. реки Мойки, 91;

- 1914—1915 — доходный дом — Спасская улица (ныне Рылеева), 11;

- 1915—1936 — доходный дом — Спасская улица, 17, кв. 9.

Библиография

Произведения

- Сети. — М.: Скорпион, 1908;

- 2-е изд. — Облож. работы А. Божерянова. — Петроград: Издание М. Семенова, 1915. — 217 [5] c.;

- 3-е изд. — Петроград; Берлин: Петрополис, 1923

- Куранты любви. — М.: Скорпион, 1910

- Осенние озёра. — М.: Скорпион, 1912

- Глиняные голубки. Третья книга стихов. — Облож. работы А. Божерянова. — СПб.: Издание М. И. Семенова, 1914. — 194 [14] c. [В книге вклеен вкладыш из тонкой бумаги розового цв. с 12 опечатками]; 2-е и 3-е изд. — Берлин, 1923

- Плавающие-путешествующие. — Петроград: Издание М. И. Семенова, 1915

- Тихий страж. — Петроград: Издание М. И. Семенова, 1916

- Вожатый. — Петроград: Прометей, 1918

- Двум. — Петроград: Сегодня, 1918

- Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. — Петроград: Странствующий Энтузиаст, 1919;

- Занавешенные картинки. — Петроград, 1920 (на обложке указано «Амстердам»). 320 нумерованных экз.

- Александрийские песни. — Петроград: Прометей, 1921. — 71 [7] с. — 4500 экз. (Книга вышла с двумя вариантами обложки: со старой орфографией и новой)

- Вторник Мэри. — Пг.: Петрополис, 1921

- Эхо. — Петроград: «Картонный домик», 1921

- Нездешние вечера. — Петроград: Петрополис, 1921; 2-е изд. — Берлин: Слово, 1923

- Лесок. — Пг.: Неопалимая купина, 1922

- Параболы. — Петроград; Берлин: Петрополис, 1923

- Условности: Статьи об искусстве. — Петроград: Полярная звезда, 1923. — 188 с. — 2000 экз. [Типография "Красный печатник"]

- Новый Гуль. — Л.: Academia, 1924

- Форель разбивает лёд: стихи 1925—1928; — Л.: Издательство Писателей в Ленинграде, 1929.

- Две Ревекки (1917-1918). Асебия, Митин Журнал, 2024

Сборники прозы

- Приключения Эме Лебефа. — СПб., 1907

- Комедии. — СПб.: Оры, 1908

- Крылья. — М.: Скорпион, 1908; 4-е изд. — Берлин: Петрополис, 1923

- Первая книга рассказов. — М.: Скорпион, 1910

- Приключения Эме Лебефа

- Письма Клары Вальмон

- Флор и разбойник

- Тень Филлиды

- Решение Анны Мейер

- Кушетка тети Сони

- Крылья

- Вторая книга рассказов. — М.: Скорпион, 1910

- Подвиги Великого Александра

- Повесть об Елевсиппе

- Нежный Иосиф

- Третья книга рассказов. — М.: Скорпион, 1913

- Путешествие сэра Джона Фирфакса

- Рассказ о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле

- Высокое искусство

- Нечаянный провиант

- Опасный страж

- Ванина родинка

- Мечтатели

- Покойница в доме. Сказки: Четвёртая книга рассказов. — СПб.: Издание М. И. Семенова, 1914

- Зелёный соловей: Пятая книга рассказов. — Пг.: Издание М. И. Семенова, 1915

- Военные рассказы. — Пг.: Лукоморье, 1915

- Антракт в овраге. Пг.: Издание М. И. Семенова, 1916

- Девственный Виктор. — Пг.: Издание М. И. Семенова, 1918

- Бабушкина шкатулка. — Пг.: Издание М. И. Семенова, 1918

- H. К. Рерих. — М.: Из-во Всероссийского Комитета Помощи Инвалидам Войны при ВЦИК Советов, 1923

Дневники

- Дневник 1905—1907 гг. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000

- Дневник 1908—1915 гг. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2005

- Дневник 1934 г. — Изд. 2-е. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007

Собрание сочинений

- Собрание сочинений. — Обл. работы А. Божерянова. — Петроград: Издание М. И. Семёнова, [1915]—[1918]. [1 и 2-е изд.]

- Стихи: Т. I: Сети; Т. 2: Осенние озёра; Т. 3: Глиняные голубки

- Рассказы: Т. 4: Покойница в доме; Т. 5: Зелёный соловей; Т. 6: Плавающие-Путешествующие; Т. 7: Тихий страж (Роман в 2 ч.); Т. 8: Антракт в овраге; Т. 9: Девственный Виктор.

- Собрание сочинений в шести томах. — Внешнее оформление худож. А. Балашовой. — М.: Книжный клуб Книговек: Терра, сор., 2017. — ISBN 978-5-4224-1204-4 (Литературное приложение «Огонёк»)

- Т. I: Сети; Осенние озёра; Глиняные голубки; Вожатый; Двум; Занавешенные картинки; Эхо. — Вступит. ст. И. Владимирова. — 352 с.: портр.; ISBN 978-5-42241229-7

- Т. 2: Нездешние вечера; Параболы; Новый Гуль; Форель разбивает лед; Неизданные стихи; Проза, не вошедшая в сборники. — 480 с.: портр.; ISBN 978-5-4224-1230-3

- Т. 3: Первая книга рассказов; Вторая книга рассказов; Третья книга рассказов. — 608 с.: портр.; ISBN 978-5-4224-1231-0

- Т. 4: Четвёртая книга рассказов; Пятая книга рассказов; Плавающие-путешествующие (Роман). — 464 с.: портр.; ISBN 978-5-4224-1232-7

- Т. 5: Тихий страж (Роман); Бабушкина шкатулка (Сборник рассказов); Военные рассказы (Сборник рассказов); Девственный Виктор (Сборник рассказов). — 448 с.: портр.; ISBN 978-5-4224-1233-4

- Т. 6: Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро (В трёх книгах); Антракт в овраге (Сборник рассказов); Проза, не вошедшая в сборники. — 512 с.: портр.; ISBN 978-5-4224-1206-8

Память

- 20—22 октября 2022 года в Санкт-Петербурге, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН прошла международная научная конференция «Миры Михаила Кузмина: к 150-летию со дня рождения», посвящённая памяти Николая Богомолова, исследователя творчества Кузмина[57].

Адреса в Санкт-Петербурге/Петрограде/Ленинграде

- Суворовский пр., д. 34

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.