Миндовг

первый великий князь ВКЛ (между 1235 и 1238–1263), первый король ВКЛ (1253–1263) Из Википедии, свободной энциклопедии

Миндо́вг (бел. Міндоўг) — основатель первой[1] династии великих князей литовских, первый король Литвы, первый правитель Великого княжества Литовского. Младший брат Довспрунка.

| Миндовг | |

|---|---|

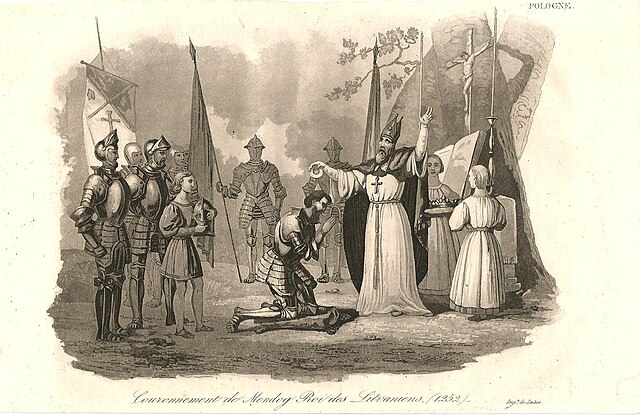

Гравюра с изображение Миндовга из «Описания Европейской Сарматии» Александра Гваньини. Эта же гравюра использовалась как портрет легендарного князя Леха | |

| ок. 1236 — 1263 | |

| Преемник | Тройнат |

| 1253 — 1263 | |

| Коронация | 29 июня 1253 |

| Рождение |

неизвестно ? |

| Смерть |

5 августа 1263 Королевство Литва |

| Супруга | Марта, имя первой жены неизвестно |

| Дети | Войшелк, Рукель, Репих, дочь |

| Отношение к религии | язычество , принял Католицизм в 1251 году, в 1263 снова язычество |

| Медиафайлы на Викискладе | |

В исторических источниках имя князя встречается в формах — Мендольф, Миндов[2], лат. Mindowe, нем. Myndowen; Mendakus, Mindak[3].

Происхождение

Суммиров вкратце

Перспектива

Современные историки-медиевисты не обладают достоверными сведениями о происхождении Миндовга. Только в Ливонской рифмованной хронике есть упоминание, что отец Миндовга был «великим королём» (свн. könig gros), что позволяет предположить, что он был одним из наиболее влиятельных литовских князей в начале XIII века[1]. Историк В. Л. Носевич предположил, что отцом Миндовга был неоднократно упомянутый в этой же хронике Довгерд[4].

В белорусско-литовских летописях и в трудах хронистов существует генеалогическая легенда (легенда о Палемоновичах), созданная в 20-х годах XVI века, согласно которой князья Великого княжества Литовского ведут свой род от древнеримской знати времен Нерона[5]. Эта легенда завершается рассказом о смерти князя Рингольда словами «тому конец»[6]. Этот миф вошел в те белорусско-литовские летописи, которые являются списками и компиляциями Хроники Великого княжества Литовского и Жомойтского[a][b].

Автор Хроники Быховца, созданной в XVI веке, опирался как на более раннюю Хронику Великого княжества Литовского и Жомойтского, содержащую мифологическую генеалогию, так и на Ипатьевскую летопись. Однако легендарная история Литвы почти не имела точек соприкосновения с реальной историей, известной по Ипатьевской летописи, и вставал вопрос — как их совместить. Единственной точкой соприкосновения было место, где описывается конец новогрудской династии с «неясным» упоминанием о Войшелке, который действительно правил в Новогрудке. Автор Хроники Быховца сделал это местом «привязки» Миндовга к легендарному тексту летописи, а вопрос о родстве он решил «втиснув» Миндовга между Рынгольдом и Войшелком. Таким способом он сделал Миндовга сыном Рынгольда и новогрудским князем, а Новогрудку была приписана роль столицы Литвы[7].

Так как польский хронист XVI века Матей Стрыйковский в своих работах «О началах, истоках, достоинствах, делах рыцарских и внутренних славного народа литовского, жмудского и русского, доселе никогда никем не исследованная и не описанная, по вдохновению божьему и опыту собственному» и «Хронике польской, литовской, жмудской и всей Руси» опирался на Хронику Быховца, то в них содержится как основанная на летописях легенда о Палемоновичах, так и «привязка» Миндовга к этой мифологической генеалогии[c][8].

Благодаря популярности «Хроники» Стрыйковского, которая была основным источником информации по истории Литвы в течение 250 лет, его версия истории Литвы стала традиционной. Ей следовала как Хроника литовская и жмойтская XVII века, так и «История Литвы» А. Виюка-Кояловича[9].

Правление

Суммиров вкратце

Перспектива

В письменных источниках Миндовг впервые упомянут четвертым среди других литовских князей в связи с заключённым в 1219 году Литовско-Волынским мирным договором[10]. Ипатьевская летопись упоминает «Литву Миндовга» при описании событий весны 1238 года[11], что по мнению Э. Гудавичуса говорит о том, что Миндовг всей Литвой на тот момент еще не правил[10].

В 30—40-х годах XIII века происходил процесс формирования Великого княжества Литовского и объединения литовских земель. Между старшими литовскими князьями шла борьба за власть, в которой старшие князья Живинбунд, Давьят и Вилигайло потерпели поражение и верх взяла семья Миндовга — Дауспрунка (Довспрунка[12]). Даниил Галицкий женится на дочери Довспрунга. В 30-х годах умирает старший из братьев — Довспрунг, который владел северной частью литовских земель с Вильнюсским замком. Его сыновья Товтивил и Эдивид на тот момент были ещё слишком молоды и Миндовг стал старшим в роду. В литовских землях начинает формироваться многоуровневая система отношений сеньоров-вассалов. Многочисленные князья литовских земель покоряются Миндовгу, и около 1240 года он становится первым властителем Литвы. Впервые в руках старшего князя сосредоточились такие большие материальные и людские ресурсы, что привело к изменению отношений к нему. В русских письменных источниках он стал великим князем, а в немецких — королём[13].

В это же время из-за монгольского нашествия на Русь произошло ослабление русских земель. Для укрепления своего положения Миндовг стал посылать вассально зависимых от него князей на завоевание русских земель, в которых они должны были княжить. Литовские же владения этих князей отходили к Миндовгу. В 1239 году один из литовских князей пытался обосноваться на разорённой татарами Смоленской земле. Но великий князь владимирский Ярослав изгнал литовцев из Смоленска. В середине сороковых годов XIII века в Литовское государство были включены Слоним, Новогрудок и Волковыск с окрестностями. В Новогрудке стал править старший сын Миндовга Войшелк[14].

Осенью 1242 года началось восстание пруссов против Тевтонского ордена, которых поддержал князь Восточного Поморья Святополк. В поисках союзников он обратился к крепнущей Литве и в 1244 году был заключен тайный союз, так как доктрина крестовых войн запрещала князю католику Святополку сотрудничать с язычниками. В начале 1244 года Миндовг вступил в Куронию и осадил замок Эмбуте, недавно взятый Ливонским орденом, однако литовцы были выбиты из Куронии, после чего союз с Святополком распался. При этом Миндовг смог воспользоваться восстанием пруссов и включил в сферу своего влияния Скаловию, Надровию и Северную Ятвягию[15].

В Густынской летописи упоминается о православном крещении Миндовга с литовскими боярами около 1246 года, что, по мнению белорусского историка Вячеслава Носевича, выглядит как вставка XVII века, появление которой, возможно, являлось попыткой объяснить правление неправославного в русском Новгородке[4]. При этом существует гипотеза А. Шаланды о браке Миндовга и дочери Изяслава Новгородского[16]. Согласно Э. Гудявичуса, в 1246 году Миндовг уже верховный правитель всей Литвы.

В 1248 году Миндовг, якобы в отместку за вражду, посылает литву под командованием князей Викинта и своих племянников Едивида и Товтивила в военный поход на Смоленск. В битве с литовцами, на реке Протве погибает Михаил Ярославич Хоробрит, князь московский, овладевший владимирским престолом. Смоленск был занят Литвой, но затем литовцев разбивает Святослав Всеволодович в битве у Зубцова. Вероятно, после утраты Смоленска Миндовг решил отобрать у Викинта, Товтивила и Эрдивила их вотчины, князья вынуждены были бежать к мужу сестры Товтивила князю галицко-волынскому Даниилу Романовичу, а Миндовг тем временем захватил всю землю Литовскую и взял богатство и владения своих сбежавших родственников.[17] Южная граница литовского государства заметно подвинулась[18].[19]

В 1248 году под властью Миндовга находятся Новгородок, Волковыск, Слоним, Здитов, его ставленник княжил в Полоцке[1], а с 1252 года Гродно[11].

В 1249 году против его власти выступили племянники Товтивил и Эдивид, которые привлекли себе в союзники жемайтского князя Викинта, ятвягов, галицко-волынских князей и Тевтонский орден[1]. Между тем, в 1250 году[20] на Литву напали ливонские крестоносцы во главе с магистром Андреем Стирландом. Согласно ливонской «Хронике Рюссова», магистр «пошел на встречу неприятелям, многих из них убил, пришел и выжег их земли, разорил и опустошил, и дошел до бурга, в котором жил король Миндовг, вокруг все земли ограбил и обошел, и всех, кого нашел, избил и полонил; затем отправился в Самайтию (Жемайтию. — Авт.) и там хозяйничал точно так же, как и в Литве. После такого покорения он возвратился в Ригу с большою радостью и триумфом и привез с собою богатую добычу, из которой магистр отдал большую часть на славу Божию и бедным, а остальное разделил между своими воинами». А князь Миндовг прятался за стенами своего замка.

Главный удар наносился силами галицко-волынских князей Даниилы и Васильки Романовичей по Волковыску, Слониму, а позже князья «поидоша к Новугородку», который взять так и не удалось. Миндовг подкупил «дарми многими» магистра и встретился с ним. Стирланд поставил свои условия: «Не спасешься и не победишь врага, когда не пошлешь папе и не примешь христианство. А служить тебе рад, и хоть ослепил глаза свои золотом, полученным от тебя, все же я тебе помогу». Миндовг обещал принять христианство и просил у магистра выхлопотать у папы для него королевскую корону, а за это готов был передать Ордену меченосцев часть жемайтских и литовских земель. Заявив о намерении принять католическое крещение, Миндовг расстроил коалицию своих противников, в начале 1251 года. В июле его посланник был принят папой Иннокентием IV, объявившим Литву леном святого престола и велевшим короновать Миндовга. После этого орден перешёл на его сторону. Ятвягов и жемайтов князь смог подкупить.[21]

В 1252 году[22] полоцкий князь Товтивил при поддержке галицкого князя Даниила, и своего дяди — жемайтского князя Викинта, совершил неудачный поход против Миндовга[4]. Обороняясь, Миндовг заперся в Воруте и успешно выдержал осаду[23][24]. Нападавшие смогли только разграбить Гродно. В том же году Миндовг совершил ответный поход в Жемайтию и провел безуспешную осаду города Тверимет — столицы Викинта.

Крещение и коронация

Суммиров вкратце

Перспектива

В 1251 году Миндовг и его жена Марта (в изданиях на русском языке также используется форма Марфа) были крещены в христианство латинского (римского) обряда. С согласия папы римского Иннокентия IV в 1253 году Миндовг и его жена были коронованы как «король Литвы» и королева, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства.

Место и обстоятельства коронации остаются предметом споров. Матей Стрыйковский в труде “Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi” писал, что коронация состоялась в городе Новгородке[3]. При этом в своих работах 1574—1575 годов Стрыйковский писал, что коронация произошла в Кернаве, впервые упоминающимся в источниках только в 1279 году; в 1582 году он изменил своё мнение, заявив, что Миндовг был коронован в Новгородке[25]. Такого же мнения придерживался и Войцех Виюк-Коялович[25][26]. Хотя автор и опирался на хронику Стрыйковского, его описание коронации Миндовга содержит неизвестные по другим источникам подробности, а именно уточнение, что она произошла на поле около Новгородка, так как в самом городе не было достаточно просторного храма[27][28]. На Новгородок как на место коронации Миндовга указывает также Густынская летопись, создание которой относят к началу XVII века. Отмечается как тенденциозность этого источника, авторы которого симпатизируют православным и могли указать на Новгородок как на русский город, так и то, что при описании коронации летопись могла опираться на недошедшие до нашего времени источники[27]. Новогрудок, как место коронации указывает и современная энциклопедия «Великое княжество Литовское»[29].

По мнению некоторых современных литовских историков, коронация могла иметь место в Вильне, но город как столица Литвы известен лишь с первой четверти XIV века. Томас Баранаускас[англ.] считает, что коронация состоялась 29 июня 1253 года, в воскресенье, совпавшее с днём святых апостолов Петра и Павла, и, вероятно, в недавно построенном кафедральном соборе в Вильне. Эдвардас Гудавичюс полагает, что кафедрального собора в Литве в тот период ещё не было и где именно произошла коронация — неизвестно. Что касается даты, то Гудавичюс обосновывает 6 июля 1253 года[30]. Баранаускас, опираясь на дарственную грамоту Миндовга, выданную в июле 1253 года[31], считает, что коронация имела место в Латаве[25][32]. Этой же версии придерживался исследователь Эдуард Вольтер, представивший её ещё в 1910 году в своей статье «Город Мендовга, или где искать Летовию XIII века?». В 1997 году в Латаве археологами было обнаружено городище, которое было предложено трактовать как возможную резиденцию Миндовга[25], но убедительной датировки найденных артефактов серединой XIII века или более ранним временем не было предоставлено.

Крещение латинским обрядом и коронация Миндовга на десятилетие ввело Литву в политическую систему католической Европы.

Политические альянсы

Суммиров вкратце

Перспектива

Убийство Миндовга[34]

Северная Литва — Жемайтия не покорилась Миндовгу, которому пришлось уступить её значительную часть Тевтонскому ордену[11]. Последнему важно было соединить свои земли в Ливонии и Пруссии. В месте, где сходились земли куршей, пруссов и жемайтов, орден в 1252 году основал замок Мемельбург.[21]

В 1254 году Миндовг пришёл к компромиссу с Даниилом Романовичем Галицким, передав Чёрную Русь (Новгородок, Гродно, Слоним) его сыну Роману с условием, что тот будет вассалом Литвы. Он также выдал свою дочь за другого сына Даниила Романовича, Шварна, а также помирился с Товтивилом, ставшим его верным соратником[21].

В 1260 году жемайты без поддержки Миндовга, но под предводительством его племянника — Треняты, в битве при Дурбе одержали победу над объединённым войском Ливонского и Тевтонского орденов и их союзников, с этого времени Жемайтией правит Тренята (однако, считаясь королевским наместником, он оставался язычником). После этого антинемецкие выступления охватили весь запад Прибалтики: восстали курши и земгалы, пруссы, эзельцы.

3 февраля 1261 года в битве при Леневардене жемайты снова разгромили рыцарей, но и сами сильно потеряли в живой силе. Нуждаясь в союзниках, они обратились к Миндовгу, пообещав признать его власть в обмен на отказ от обязательств перед Орденом. Решающую роль в этом сыграл Тренята. Историк Э.Гудавичюс считает, что в этот момент вокруг князя группировались три силы: поборник национальной идеи Тренята, супруга Марта — опора немцев и сын Войшелк — православный и сторонник сближения с русскими[21]. Последний был не в ладах с отцом и в 1254─1255 годах постригся в монахи, поэтому правой рукой князя стал Тренята, талантливый военачальник. Он убедил Миндовга, который сам не отличался военными талантами, начать кампанию против немцев в конце августа-начале сентября 1261 года. Одновременно было решено прекратить войну с владимиро-суздальскими князьями и привлечь их к совместным действиям против Ливонии, для чего в 1261 году было отправлено посольство во Владимир к великому князю Александру Ярославичу Невскому, а затем заключён союз с Великим Новгородом (где княжил тогда Дмитрий Александрович, сын Александра Ярославича). Зимой 1261—1262 года Тренята направляется на цитадель Ливонского ордена, Венден. Но русские не поспели присоединиться к литовской армии, не поддержали их также ливы и летты. Сознавая недостаточность своих сил, Тренята и Миндовг отступили.

В 1262 году Миндовг снова конфликтовал с князем Даниилом и его братом Василько Волынским. В конце июня-начале июля литовская рать во главе с Тренятой прошлась по Польше, разорив Плоцкое княжество, Кульм, убив мазовецкого князя Земовита. Затем Миндовг послал войско на Волынь, отомстить Василько Романовичу за участие в походе Бурундая на Литву. В 1262 году Василько Романович отразил набег Литвы, настигнув и перебив литовцев возле города Небля.

Во исполнение союзнических обязательств Александр Невский направляет свою армию под предводительством десятилетнего сына Дмитрия в Ливонию, под Дерпт, осенью 1262 года, чтобы совместно с Миндовгом максимально ослабить немцев (рижское архиепископство и Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена). Дерпт играл важную роль в торговле и не имел укреплений, а его захват затем помог заключить выгодный торговый договор с Любеком и Готландом. Ни литовцы, ни русские не преследовали цели захвата территорий: они старались подорвать боевые силы противника.

В 1263 году обострились противоречия при дворе Миндовга. Король обвинял Треняту в неудаче похода на Венден, не поддержанного русскими, к союзу с которыми его склонил всё тот же Тренята. Ему казалось более важным закрепить достижения побед 1260—1262 годов, тогда как Тренята был настроен воинственно. Его поддерживала часть литовской знати, недовольная Миндовгом.

Поскольку в 1262 году скончалась королева Марта, после чего Миндовг не нашел ничего лучше, чем взять в жены ее родную сестру, «во всем на нее похожую», однако бывшую замужем за нальшанским князем Довмонтом. Тот был оскорблен и замыслил месть, в организации которой нашел союзника в лице Треняты.

Летом 1263 года Миндовг послал войско в поход на брянского князя Романа. Довмонт вначале отправился с войском, но вскоре повернул назад и напал на Миндовга, смерть которого по анналам Краковского капитула В. Т. Пашуто датирует 5 августа 1263 года. В результате заговора были убиты и два малолетних сына короля, Рукель и Репих[1].

Временно великим князем стал Тренята. Вместе с его воцарением в Литве снова возобладало язычество. Гудавичюс пишет: «Миндовг столько успел, что даже его убийство не дало ни малейшего повода к распаду государства». Однако международное признание Литва утратила[18].

Тренята был в 1264 году убит верными Войшелку, сыну Миндовга людьми. После этого великим князем стал Войшелк. Часть Литвы поддержала его как наследника Миндовга, часть отказалась, сочувствуя убитому Треняте. Его сторонники отправились на Русь, в том числе и Довмонт. Новгородская летопись сообщает, что в конце 1264 года во Псков прибыло 300 литовских семей, согласившихся принять православие, если им предоставят убежище.[21]

В 1267 году Войшелк отказался от власти и удалился в православный (греческого обряда) монастырь в Угровеске[18].

Печать Миндовга

Суммиров вкратце

Перспектива

Единственное известное прижизненное изображение Миндовга сохранилось на печати, привешенной к договору между Миндовгом и Тевтонским орденом от октября 1255 года о передаче последнему Селонии. При этом печать сохранилась фрагментарно — легенда практически полностью отсутствует, различимы лишь крест, означающий начало надписи и элемент одной буквы, с равной вероятностью читаемая как латинские M, D или SI. По некоторым данным, договор, а значит и печать, являются подделкой Тевтонского ордена[35].

Детальное описание печати было выполнено папским легатом в мае 1393 года. Согласно описанию, легенда печати гласила «MYNDOUWE DEI GRA REX LITOWIE» («Миндов Божией милостью король Литовии»), а сама она была привешена к документу белым и жёлтым шнурком, в то время как на сохранившемся оригинале шнурок белого и синего цветов[35]. Пустое поле печати заполнено узором в виде готической ромбовидной решётки. Литовский геральдист и сфрагист Эдмундас Римша указывает на то, что этот декоративный элемент появился на европейских печатях только в XIV веке. Таким образом, по мнению исследователя, печать является подделкой, созданной по меньшей мере спустя полвека после заключения акта[35].

Память

6 июля 1991 года в Литве впервые праздновался День государства, связываемый с фактом коронации Миндовга.

6 июля 2003 года в Вильнюсе прошли торжества по случаю 750-летия основания Литовского государства. В официальных мероприятиях приняли участие президент Польши Александр Квасьневский, президент Эстонии Арнольд Рюйтель, великий герцог Люксембургский Генрих и великая герцогиня Мария Тереза Местре, король Швеции Карл XVI Густав с женой Сильвией.

Во время торжеств были открыты памятник королю Миндовгу скульптора Регимантаса Мидвикиса (архитекторы Альгимантас Насвитис, Ричардас Криштапавичюс, Инеса Алистратовайте) у главного здания Национального музея Литвы и новый мост через Нерис — Мост короля Миндаугаса.

См. также

Комментарии

- Известны шесть летописей, содержащих легенду — Археологического общества, Красинского, Рачинского, Ольшевская, Румянцевская, Евреиновская, все являющиеся различными редакциями и списками Хроники Великого княжества Литовского и Жомойтского и две хроники — хроника Быховца и Хроника литовская и жмойтская, являющаяся компиляцией XVII века (Улащик, 1985, с. 130)

- В разных списках легенды одно и то же действующее лицо могло называться по-разному. По мнению Н. Н. Улащика, это могло произойти от того, что существовало несколько вариантов легенды, в которых «одно мифическое существо называлось по-разному», что в результате и отразилось в летописях (Улащик, 1985, с. 140)

- Однако местами есть разница: более у «Начал» и менее у «Хроники». По мнению Н. Н. Улащика, в «Началах» Стрыйковский больше фантазировал, а в «Хронике» более следовал летописям, которые тоже были достаточно фантастическими (Улащик, 1985, с. 153)

Примечания

Литература

Дополнительная литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.