トップQs

タイムライン

チャット

視点

マルピーギ管

ウィキペディアから

Remove ads

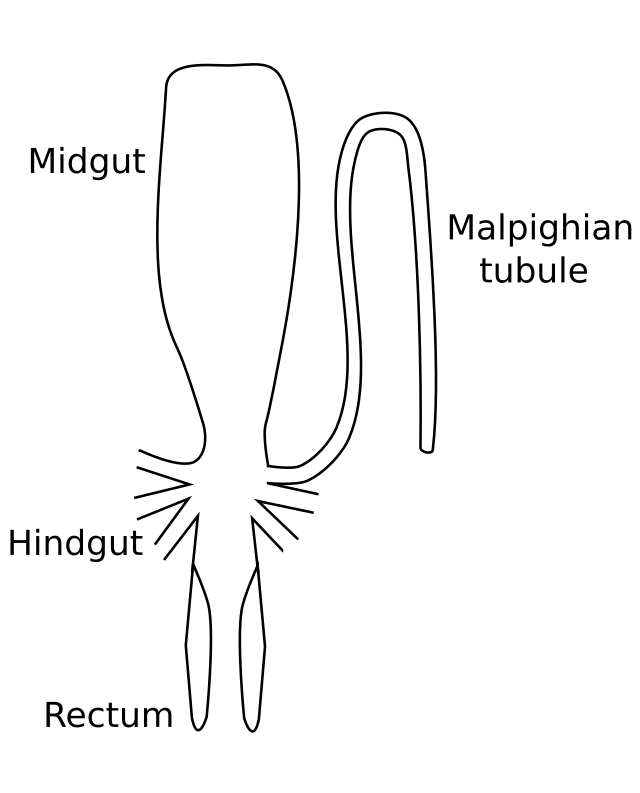

マルピーギ管(英語: Malpighian tubule, Malpighian tube)は昆虫・ムカデ・クモなどの節足動物[1]、およびクマムシ[2]で見られる浸透圧調節・排出器官である。消化器から分岐した管で構成され、腎臓のように血リンパから水や代謝物質などを排出する[3][4]。17世紀の解剖学者マルチェロ・マルピーギ(Marcello Malpighi)にちなんで命名された。

構造

マルピーギ管は陸生節足動物において一般的な器官であり、昆虫などの六脚類のみならず、クモ[5]・サソリ・ダニ[6]などのクモガタ類、ムカデ[7]・ヤスデなどの多足類にも見られる[1]。節足動物以外では、同じく汎節足動物であるクマムシ(緩歩動物)もマルピーギ管をもつことが認められる[2]。それに対して、節足動物の中で甲殻類は全般的にマルピーギ管を持たず[1]、六脚類の中にもマルピーギ管を持たない例外は幾つかある(トビムシ・アブラムシなど)。

通常、マルピーギ管は消化管の後方、いわゆる後腸から分岐した細い管である。原則として2の倍数で対に並び、種類により1対から100対に及ぶ[4]。単一の細胞層から構成され、消化管に繋がる端(近位端)で開口するが、反対側の端(遠位端)は閉じており、リング状にループする例もある[1]。血リンパに浸かっており、脂肪体組織と近接している。アクチンが全体の構造を支え、管の内壁に沿って物質を輸送するための微絨毛を持つ。

ほとんどの昆虫ではマルピーギ管に筋肉組織が付随するが、これには内容物を混合したり血リンパをかき混ぜたりする役割があると考えられる。なお、ハサミムシとアザミウマのマルピーギ管はこの筋肉組織を持たない[8]。

Remove ads

機能

マルピーギ管は腎臓や腎管のような排出器として働いており、体内の浸透圧調節をし、電解質や窒素代謝物を管の外から中に輸送して後腸に排出する。例えばクモやダニなどのクモガタ類では主にグアニンを[6]、昆虫では主にカリウム・ナトリウムなどのイオンを排出するのに役立つ[9]。昆虫の場合、カリウム・ナトリウムなどのイオンは能動輸送されるが、尿素・アミノ酸などは受動輸送されると考えられ、水もそれに伴って輸送される[4]。これは管の遠位端で行われ、原尿は弱塩基性である。管の近位端では二酸化炭素が原尿に吸収され、これに伴って尿酸が析出する。そして、吸収した二酸化炭素に相当する量のカリウム・ナトリウムなどのイオンが炭酸塩として再吸収され、尿は弱酸性となる[10]。尿は最終的に後腸に排出し、そこで排泄前の糞と混合される[4]。

付加的な機能

一部の昆虫ではマルピーギ管が排出以外の調節機能も兼ね備える。例えば半翅類(カメムシ・セミなど)の昆虫は腸内の液体を管に逆流させ、水や電解質を直接血リンパに再吸収することができる。

甲虫・鱗翅類(ガとチョウ)ではマルピーギ管の遠位端が直腸周辺の脂肪体に潜り込み、隠腎管複合体(cryptonephridial arrangement)という構造を形成する。ここで一旦排出されたイオンを選択的に吸収・排出することで、体内のカリウム・ナトリウムのバランスをとることができる[11]。

調節以外の機能

マルピーギ管が調節とは全く違う役割を持つ昆虫もいる。例えばニュージーランドのヒカリキノコバエの1種 Arachnocampa luminosa の幼虫は膨潤したマルピーギ管を青緑に生物発光させ、獲物をおびき寄せて捕食するのに使われている[12][13]。有害なアルカロイドなどを含む植物を食べる昆虫では、有害物質の急速な排出にマルピーギ管を用いる[3]。また、一部のハナバチではマルピーギ管が繭を作る粘液を分泌し、ミルワームの1種 Zophobas morio では抗微生物ペプチドをマルピーギ管に持ち、ショウジョウバエではマルピーギ管が免疫感知器官として機能することも知られている[3]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads