トップQs

タイムライン

チャット

視点

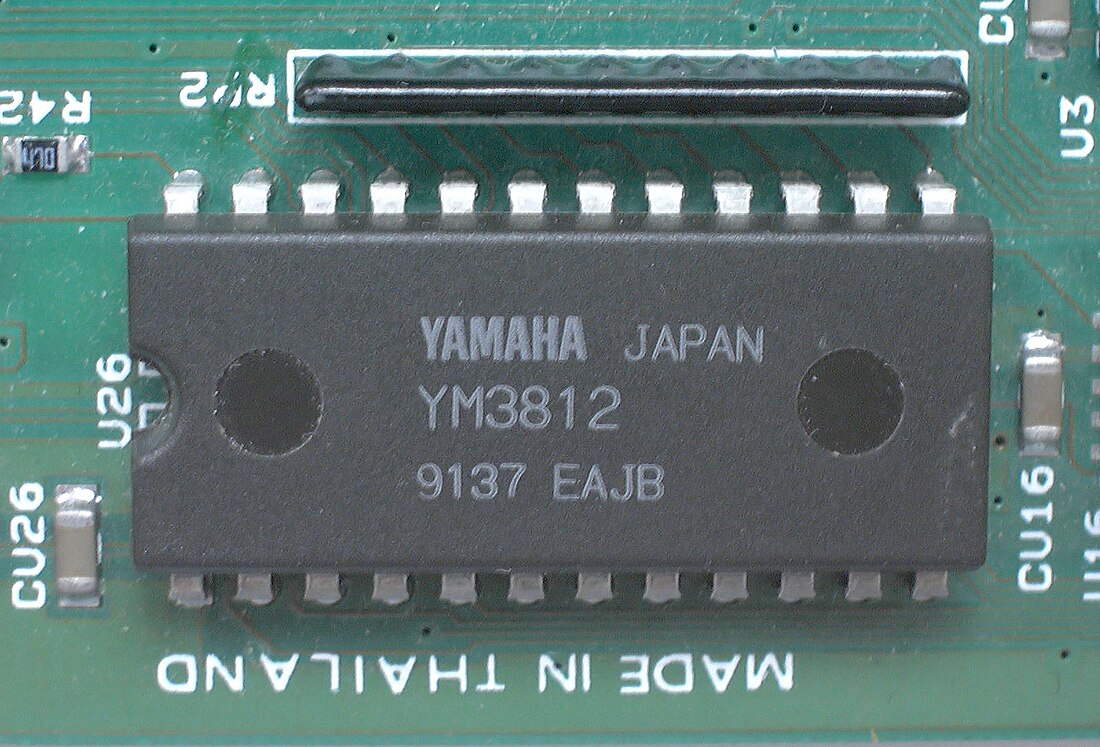

YM3812

日本楽器製造が開発したFM音源LSI ウィキペディアから

Remove ads

YM3812(FM Operator type - L2、OPL2)は、日本楽器製造(現・ヤマハ)が開発したFM音源チップである。YM3526(OPL)の直接の後継品で、YM3526に対して電気的にも物理的にも完全な後方互換性を有している。

この節の加筆が望まれています。 |

概要

YM3526は1chあたり2オペレータで音色を作るため、オペレータの組み合わせ(アルゴリズムと呼ぶ)が直列か並列の2通りしか無く、また並列の場合は一方のオペレータがただの正弦波のみとなってしまい、簡便さと引き替えに音作りの幅が狭くなっていた。 これを補うため、それまでのFM音源では正弦波固定だった原波形を4種類から選べるようにして、単純なアルゴリズムでも複雑な変調波が得られるようになっている。

ヤマハのFM音源では、もともと原波形の正弦波をチップ内部のROMにテーブルとして保持しており、波形出力時にテーブルを参照するインデックスの値を連続的に増減することで変調効果を得ていた。そのため、原波形のテーブルを複数保持することで容易に波形の切り替えを実現することができた。この方式は実装コストの割に効果は絶大で、以後のFM音源チップにも積極的に取り入れられ[注 1]、後のAFM音源やAWM音源にも繋がる技術となった。また、ヤマハのポータトーンやポータサウンドシリーズの一部モデルに搭載されるなど、楽器向けとしても十分な性能を発揮することができた。

波形選択機能を使用しない状態だと完全にYM3526と同等の機能となるため[1]、YM3526を採用した製品でも容易にリプレースすることができた。

Remove ads

採用例

- 日本楽器製造(現・ヤマハ)が1986年に発売したキーボード「ポータサウンド PSS-460」「ポータサウンド PSS-560」[2][3][4][5][6]。

- 「AdLib Music Synthesizer Card」- Ad Lib, Inc.製のISAバス用サウンドカード。YM3812を1個搭載していた。この製品を契機にYM3812は「Sound Blaster」などの他のサウンドカードでも採用され、以後、PC用サウンドのデファクトスタンダードとなった[2]。

- 「Sound Blaster」シリーズ[2] - クリエイティブメディア製のISAバス用サウンドカード。AdLib相当の機能に同社の以前の製品「Game Blaster」と同等のゲームポートおよびPCMを追加した物で、AdLibを駆逐して新たなスタンダードとなった。

- 『バブルボブル』(タイトー)- 初期ロットではYM3526を搭載していたが、後にYM3812に置き換えられた[7]。

- 1987年以降の日本物産のアーケードゲームの一部タイトル[8]。

- 『飛翔鮫』『究極タイガー』など、東亜プラン製ゲームの一部タイトル[9][10]。

- 『悪魔城ドラキュラ』(アーケード版・SCCと併用)、『ザ・ハスラー』、『シティボンバー』、『バトランティス』など、コナミ製アーケードゲームの一部タイトル

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads