トップQs

タイムライン

チャット

視点

STEREO

2機の太陽観測衛星を用いたNASAのプロジェクト ウィキペディアから

Remove ads

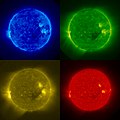

STEREO (英語、Solar TErrestrial RElations Observatory) は、NASAの太陽調査プロジェクトである。2機の観測機で異なった角度から太陽を同時に観測する事により、立体的に太陽を見ようという計画であった。プロジェクト名の頭字語は、オーディオの立体音響や立体写真などの「ステレオ」に掛けている[訳注 1]。

概説

2014年9月まで

STEREOは、ほとんど同じ機能を有した2機の観測機を用いて、太陽を同時に観測する事で、ちょうどヒトが2つの目で立体視を行うように、コロナ質量放出の様子を立体的に調査する事を目的として実行された[2]。これは2機で1組の観測機を用いるという、特殊な観測手法を用いたミッションであったと言える[1]。2機の観測機は、いずれも太陽を中心とした軌道を周回する人工惑星であり、地球の公転軌道に近い軌道に投入された。

ただし、2機の観測機の太陽周回軌道は、同一ではない。STEREO-A (Ahead[訳注 2])の軌道は、地球の公転軌道よりも僅かに太陽に近く、したがって、公転周期が地球よりも僅かに短いために、地球より先行する側に進んでゆく。具体的には、太陽を約346日で1周する[1]。これに対して、STEREO-B(Behind[訳注 3])の軌道は、地球の公転軌道よりも僅かに太陽から遠く、したがって、公転周期が地球より僅かに長いため、地球から少しずつ遅れてゆく。具体的には、太陽を約388日で1周する[1]。

このような太陽周回軌道であるため、ほとんどの期間において、STEREO-AとSTEREO-Bとは、遠く離れた位置におり、2機が同時に異なった角度から、太陽を観測できる。

2014年10月以降

しかしながら、2014年10月1日にSTEREO-Bとの通信が途絶した[3]。これによって、2機の観測機で同時に太陽を観測して、太陽活動を立体視するという当初の目的は果たせなくなった。

それでも、NASAは残ったSTEREO-Aの運用を中止せずに、STEREO-Aのみを用いた太陽の観測を続け、2010年代が終わるまで運用が行われた[1]。そして、2020年現在も、STEREO-Aのみでの運用が行われている。

Remove ads

経過

- 2005年11月9日 - ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理学研究所から、ゴダード宇宙飛行センターへ打ち上げ準備のために移動[4]。

- 2006年5月3日 - フロリダに有るAstrotech Spacecraft Processing Facilityで、打ち上げ前の最終試験を実施。

- 2機の衛星を太陽軌道に乗せるためのデルタIIロケットは、Launch Complex 17 で組み立て[5]。

- 2006年10月26日(UST)(現地時間では25日) - 打ち上げ。

- 2014年10月1日 - この日を最後に STEREO-B との通信が途絶した[3]。なお、STEREO-A は2015年6月現在も正常である旨が、NASAから公式に発表された[3]。

- 2016年8月21日 - STEREO-B との通信が回復した[6]。太陽観測に復帰させる事を試みる旨も発表された[6]。

- 2020年 - STEREO-B は復帰させられず、STEREO-Aのみで運用している[1]。

Remove ads

装備器具

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads