トップQs

タイムライン

チャット

視点

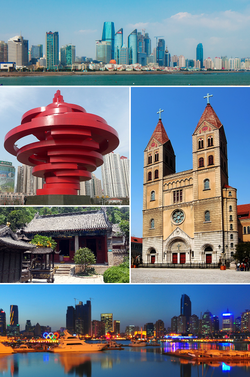

青島市

中国山東省の地級市 ウィキペディアから

Remove ads

青島市(チンタオし、せいとう[1] し、中: 青岛市、拼音: Qīngdǎo Shì)は、中華人民共和国山東省に位置する中国有数の港湾都市・商工業都市・国際都市である。副省級市・計画単列市、国家歴史文化名城に指定されている。1984年以降の改革開放政策の一環として、1978年に始まった経済特区に次いで、1984年に指定された対外経済開放区である。中国の海洋産業の中心都市であり、東部沿岸の重要な経済と文化の中心であり、近代的な製造業やハイテク産業基地も立地する。また国際的な沿岸リゾート地、東アジアの国際海運センター、中国国内の主要な地方国際空港所在地であり、中国人民解放軍海軍北海艦隊司令部のある軍港でもある。日本の山口県下関市と京都市と友好姉妹都市である。

Remove ads

2008年の北京オリンピックや2009年の第11回中華人民共和国全国運動会のサブ会場は青島に位置しており、また、2014年に国際園芸博覧会が、2018年に上海協力機構大会が青島で開催された。

Remove ads

歴史

歴史的に山東半島の港は半島北部に集中し、半島南岸の膠州湾湾口に位置する青島は膠州(現・膠州市)が管轄する膠澳と呼ばれる辺鄙な漁村に過ぎなかった。明代には倭寇対策の城砦が建設され駐留する軍目当ての商人が集まったこともあった。清朝になると現在の大学路付近に青島村という寒村があり、清末期には青島口という小さな港町を形成するに至った。1859年には青島口に税関分局が設けられ、1865年には煙台の東海関の分関が置かれた。1891年に国防上の観点からこの地に海軍の桟橋など軍事施設が建設され、翌年に登州の兵力が膠澳に駐留し、総兵衙門が青島村に置かれ、町の発展が始まった。

→「膠州湾租借地」も参照

日清戦争後、三国干渉で中国に恩を売ったドイツは、大洋艦隊の寄港地となる軍港を中国沿岸に確保しようとした。膠州湾一帯に目をつけ、1897年に宣教師が山東で殺された事件を口実に上陸し、翌1898年には膠州湾を99年間の租借地とした。膠澳にはドイツ東洋艦隊の母港となる軍港が建設された。ドイツはこの地を極東における本拠地とし、鉄道敷設権と鉱山採掘権などを通じ山東半島一帯を勢力下に置いた。青島はドイツのモデル植民地として街並みや街路樹、上下水道などが整えられ、今なお残る西洋風の町並みや青島ビールなどドイツがこの町に与えた影響は大きい。

第一次世界大戦でドイツ帝国に宣戦布告した日本は1914年膠州湾のドイツ要塞を陥落させて占領下に置き、ヴェルサイユ条約の条項により山東省(青島・膠州湾租借地)における特権の譲渡を受ける予定であったが、抗日活動が活発化したことから、1922年の条約により山東鉄道等を含む権益を部分的に北洋政府に返還した。

→詳細は「青島守備軍 (日本軍)」を参照

1925年には上海での五・三〇事件が青島にも伝播して起きた日系紡績工場での大規模なストライキに対する日本軍と北洋政府による弾圧事件が発生した。北洋政府は青島を中央政府直轄の特別行政区である膠澳商埠としていたが上海クーデターにより勢力を失い、その後の国民党政府は1929年青島特別市を成立させ、1930年に青島市と改称した。1937年日中戦争が始まると、青島は再び日本軍の占領下に置かれた。第二次世界大戦後には青島は米国西太平洋艦隊の司令部所在地となったこともある。しかし1949年6月2日中国人民解放軍が青島に入城し、中国共産党政権の支配下に置かれた。1984年の鄧小平時代に対外開放され、近代的な港湾都市として発展している。

Remove ads

地理

青島は山東半島の南海岸の膠州湾の東側に小さく突き出た半島の先端に位置する。北東は煙台市、西は濰坊市、南西は日照市とそれぞれ接する。市街は比較的平坦で、すぐ側に丘が並んでいる。市域内の最高点は 1,133 メートルになる。海岸線の長さは 730.64 キロメートルに及び、長さ50 キロメートル以上の目立った川は5つある[要検証]。

気候

ケッペンの気候区分によると、温帯夏雨気候(Cwa)に属する。青島は海に面しているため風が強く、気候は夏は涼しいが、冬は厳しい寒さである。夏の平均気温は摂氏 23.8 度(7月)で、冬の平均気温は摂氏 -0.7 度(1月)となる。梅雨はないが、7月と8月は雨が多い。

Remove ads

行政区域

要約

視点

年表

青島市

- 1949年10月1日 - 中華人民共和国山東省青島市が成立。市南区・市北区・台西区・台東区・四滄区・李村区・浮山区を設置。(7区)

- 1951年6月6日 - 膠州専区嶗山弁事処を編入。(5区1弁事処)

- 李村区・浮山区および四滄区の一部、膠州専区即墨県・即東県の各一部が嶗山弁事処に編入。

- 1951年8月16日 - 四滄区が分割され、四方区・滄口区が発足。(6区1弁事処)

- 1951年8月 - 膠州専区即墨県・即東県の各一部が嶗山弁事処に編入。(6区1弁事処)

- 1953年6月 - 嶗山弁事処が区制施行し、嶗山郊区となる。(7区)

- 1954年12月31日 - 膠州専区即墨県の一部が嶗山郊区に編入。(7区)

- 1955年12月27日 - 嶗山郊区の一部が市南区に編入。(7区)

- 1956年1月 - 市南区の一部が嶗山郊区に編入。(7区)

- 1958年9月 - 嶗山郊区の一部が市南区に編入。(7区)

- 1958年11月 - 昌濰専区膠県・膠南県、萊陽専区即墨県を編入。(7区3県)

- 1961年3月 - 即墨県の一部が嶗山郊区に編入。(7区3県)

- 1961年5月23日 (7区)

- 即墨県が煙台専区に編入。

- 膠県・膠南県が昌濰専区に編入。

- 1961年9月 - 嶗山郊区の一部が煙台専区即墨県に編入。(7区)

- 1961年10月5日 - 嶗山郊区が県制施行し、嶗山県となる。(6区1県)

- 1962年12月8日 - 台西区が市南区・市北区に分割編入。(5区1県)

- 1963年6月29日 - 四方区の一部が滄口区に編入。(5区1県)

- 1965年8月 - 嶗山県の一部が滄口区に編入。(5区1県)

- 1966年11月 - 嶗山県の一部が煙台専区即墨県に編入。(5区1県)

- 1978年11月17日 - 煙台地区即墨県、昌濰地区膠県・膠南県を編入。(5区4県)

- 1978年11月27日 - 膠南県の一部が分立し、黄島区が発足。(6区4県)

- 1979年1月 - 嶗山県の一部が滄口区に編入。(6区4県)

- 1980年7月17日 - 昌濰地区高密県の一部が膠県に編入。(6区4県)

- 1983年8月30日 - 煙台地区萊西県、濰坊地区平度県を編入。(6区6県)

- 1983年9月 - 嶗山県の一部が滄口区に編入。(6区6県)

- 1987年2月12日 - 膠県が市制施行し、膠州市となる。(6区1市5県)

- 1988年11月17日 - 嶗山県が区制施行し、嶗山区となる。(7区1市4県)

- 1989年7月27日 (7区3市2県)

- 1990年12月18日 (7区5市)

- 1994年4月23日 (7区5市)

- 1994年9月6日 - 膠南市の一部が黄島区に編入。(7区5市)

- 1996年4月26日 - 膠南市の一部が黄島区に編入。(7区5市)

- 2003年11月19日 - 膠南市の一部が黄島区に編入。(7区5市)

- 2012年9月30日 (6区4市)

- 2017年7月18日 - 即墨市が区制施行し、即墨区となる。(7区3市)

膠東行政区南海専区

膠東行政区浜北専区

膠東行政区西海専区

膠州専区

- 1950年5月9日 - 膠東行政区浜北専区膠県・蔵馬県・高密県・膠河県・膠南県・五蓮県・諸城県、膠東行政区南海専区即東県・即墨県・嶗山弁事処を編入。膠州専区が成立。(9県1弁事処)

- 1951年6月6日 - 嶗山弁事処が青島市に編入。(9県)

- 即墨県・即東県の各一部が青島市嶗山弁事処に編入。

- 1951年8月 - 即墨県・即東県の各一部が青島市嶗山弁事処に編入。(9県)

- 1953年7月2日 (9県)

- 沂水専区日照県を編入。

- 膠河県が膠南県・膠県・諸城県に分割編入。

- 1953年8月15日 - 日照県の一部が江蘇省徐州専区贛楡県に編入。(9県)

- 1954年3月26日 - 江蘇省徐州専区贛楡県の一部が日照県に編入。(9県)

- 1954年12月31日 (9県)

- 臨沂専区莒県の一部が五蓮県に編入。

- 即墨県の一部が青島市嶗山郊区に編入。

- 1956年2月24日

- 膠県・蔵馬県・高密県・膠南県・五蓮県・諸城県が昌濰専区に編入。

- 即墨県・即東県が萊陽専区に編入。

- 日照県が臨沂専区に編入。

Remove ads

経済

1903年にドイツ人が当地で開業した青島ビール製造所がある。中国は2004年時点で世界のビール生産の18.7%を占める世界最大のビール生産国である。青島ビールは中国で最も有名なビールであり、世界的に知られている。1984年に青島が特別経済技術開発区に指定されて以来、外国からの投資が集中し、近代建設が急ピッチで進展した。

とくに中韓国交樹立以来、韓国からの投資はめざましく、青島に対する韓国の投資は2001年592億米ドル、2002年971億米ドル、2003年1433億米ドルと急増を続ける。(同時期の日本からの投資はそれぞれ、163億米ドル、218億米ドル、257億米ドルであった。)韓国仁川とはフェリーで結ばれ 青島在留韓国人は7万人に達する。

また近年中国最大の家電メーカーとなったハイアール(海爾集団)や中国最大のテレビメーカーであるハイセンス(海信集団)も青島を本拠とする。 青島港は中国五大港の一つ。産業では紡績、食品、飲料、科学などが盛んで、景勝を生かした観光都市としても注目されている。

Remove ads

交通

- 空港

- 鉄道

- 国際フェリー

- フェリー

- 黄島区行き(黄島フェリー、青島フェリーの2社)

市内交通

Remove ads

教育

- 山東大学

- 中国海洋大学

- 中国科学院大学(青島キャンパス)

- 中央美術学院(青島キャンパス)

- 中国石油大学(華東)

- 北京電影学院(青島キャンパス)

- 北京航空航天大学(青島キャンパス)

- ハルビン工程大学(青島キャンパス)

- ハルビン工業大学(青島研究院)

- 北京大学(青島研究院)

- 清華大学(青島研究院)

- 青島理工大学

- 青島大学

- 青島農業大学

- 山東科学技術大学

- 大連理工大学(青島研究院)

- 西南交通大学(青島研究院)

- 西北工業大学(青島研究院)

- 復旦大学(青島研究院)

- 対外経済貿易大学(青島研究院)

- 同済大学(青島研究院)

- 四川大学(青島研究院)

- 吉林大学(青島研究院)

- 上海財経大学(青島研究院)

- 中国人民解放军海军潜艇学院

- 青島東方外国語学院

- 青島恒星科学技術学院

観光

海沿いの美しい景色と、オレンジ色の瓦屋根で統一された建物などの景観で、近年、観光都市としての側面も知られてきている。ドイツ風の町並みが残る旧市街など、異国情緒も漂う、国家歴史文化名城に指定された都市である。1982年に市南部の公園群、海水浴場、寺院などは嶗山と共に中華人民共和国国家級風景名勝区に認定された[5]。

- 基督教会:1910年建造。ドイツの古城を思わせる様式。

- 青島迎賓館:1905年ドイツ総督官邸として建造。

- 八大関:1930年代に外国官僚、資本家用の別荘地として開発され、現在でも当時の洋館が残っている。2010年 第1回「中国歴史文化名街」の1つに選定される[6]。

- 天主教会:1934年建造のゴシック様式の教会。

- 桟橋:青島ビールのロゴにも使用されている、八角二層の監視台(1891年建造)のある青島の象徴である桟橋。

- 青島ビール博物館:青島ビールの創業地工場に設立された博物館。1903年建造。

- ビール通り:ビール博物館前の通りの通称で、夜間は多くの店が屋外で営業しにぎわっている。

- 青島テレビ塔

- 青島極地海洋世界

- 康有為旧宅

- 天后宮

- 五四広場

- 青島オリンピックヨットセンター

- 嶗山:青島郊外にある景勝地。秦の始皇帝、前漢の武帝、斉の景公などともゆかりが深い、道教の聖地とされている。奇岩、巨岩、洞窟が点在する土地で、ここで採取される水も有名である。

- 青島桜花祭

- 青島国際ビール祭

Remove ads

軍事

中国人民解放軍北海艦隊の海軍基地(姜各荘海軍基地など)や済南軍区空軍第31航空師団の基地があり、第26集団軍第76自動化歩兵師団が駐屯する。海軍や空軍は朝鮮半島を睨んでいる。

スポーツ

中国サッカー・超級リーグのプロチーム、「青島海牛」の本拠地。ホームスタジアムは、青春足球場。

2008年北京オリンピックのセーリング競技が青島で開催された。

友好都市

- 別に友好交流都市もある

Remove ads

出身有名人

学者

芸能人

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads