雑技

中国の公演芸術やサーカス。日本の散楽のルーツ。 ウィキペディアから

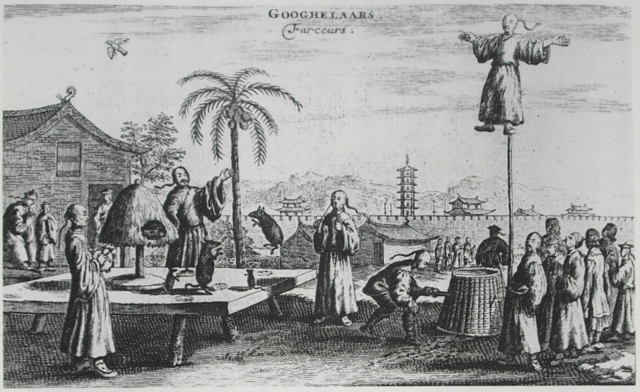

雑技(ざつぎ)とは、中国のサーカスとして世界的に知られ、長い歴史と中華民族の特色を持つ公演芸術である[1]。

雑技を主な業務とする組織や会社・団体は、「雑技団(ざつぎだん)」と呼ばれる。

語源と漢字表記

中国

日本

- 近代以前の日本語では、奈良時代に日本に伝わった様々な中国の芸能も雑技と呼ばれ、それが「散楽」のルーツとなり、日本で独自に発展していた[3][2]。

- 現代の日本語では、雑伎は特に「中国のサーカス」を指すようになった。日本語における「雑技」の定義がいつ変わったのかは、現在でも不明である。

なお、「雑」という漢字は日本の新字体であり、本場の中国では繁体字の「雜技[4]」や簡体字の「杂技[5]」と表記される。本記事では日本の『常用漢字表』に従い、以下すべて「雑技」の表記に統一する。

歴史

中国における雑技芸術は、旧石器時代にその起源があり、長い歴史を誇る。

現代の雑技でよく披露される『飛技板』という手技演目は、新石器時代に遡ることができる。ほかにも『飛叉』や『拉弓』、『舞流星』、『馴獣』など、いずれも古代に起源を持つ技がある。

「雑技」という漢字表記自体は、秦代(紀元前221年~紀元前207年)あるいはそれ以前から存在していたとされる。秦代には雑技が体系化されていなかったが、中国の民間では既に『角抵(かくてい)』など、娯楽性の高いショーが盛況を極めていた[6]。『角抵』は、角の飾りをつけた男性たちが戦い、観客に見せる競技である。

前漢(紀元前206年 - 8年)になると、音楽劇や物語の要素が取り入れられ、『百戯(ひゃくぎ)』という言葉が使われるようになり、様々な中華風のパフォーマンスを指すようになった[7]。漢代の雑技には手品やアクロバット、レスリング、音楽、ダンス、武道、馬術、ジャグリングなどが含まれていた[8][9]。

後漢(25年 - 220年)の学者である張衡は、『西京賦』という作品の中で長安の繁華が描かれ、社会の贅沢な風潮が皮肉られ、数多くの雑技や幻術の演目が記録された[10]。また、『東海黄公(東海の神様の技)』や『魚龍蔓衍(魚と龍の舞い)』、『総会仙倡(仙人たちの合唱)』などの演目が行われ[7]、現代でも見かける技、例えば火を吹いたり、剣を飲み込んだり、高い棒を使ったアクロバットを行う青年たちが登場していた[11]。

時代が進むにつれ、雑技はさらに洗練され、唐代(618年~907年)には、シルクロードを通じて中央アジアから伝わった『散楽』が中華風にアレンジされ、雑技と融合していた[12][13]。また、外国からの文化を取り入れることで、雑技は中華宮廷での人気は次第に衰え、逆に新しいものを好む民間に広がり、街角で演技を行うパフォーマーが増えていた。

宋代(960年 - 1279年)には、雑技は「瓦子(がし)」という専門の娯楽施設で行われるようになり[14]、瓦子の建築物は赤・白・緑の三色が定番となった。

明代(1368年 - 1644年)には、崑曲や京劇が雑技の技術を取り入れ[15]、雑技は中華祭りの雰囲気を盛り上げる定番となった。

清代(1644年 - 1911年)には、再び宮廷で人気を取り戻し、現在に至るまで続いている。

中華人民共和国の時代(1949年 - 現代)には、雑技は「遊びのためのモノ」から「中国の伝統芸術」として尊重され、各地域に専用の劇場が設立され、数多くの雑技団が結成されました。中には世界的に有名な団体もあり、国内外で満員の観客を集める現象が多く見られている。

現状

中国の雑技団

中央政府

1990年代に入り、雑技は世界中で広く認知されるようになった。

- 1950年、雑技は中華人民共和国によって現代化され、テーマショーとして再構築され、中国政府による初の雑技団である『雑技王・中国雑技団』が設立された[16][17]。その後、様々な雑技団は中国の体技芸術を代表し、欧州各国を巡演していた。

- 1994年に発表された『金色西南風』という雑技演目は、中国雑技団の技術に新たな改革を加え、世界へ紹介する切っ掛けとなった[11]。また、中国各地の省や市でも政府運営の雑技団が次々と設立され、演目にはサーカスや手品だけでは無く、中国独自の要素も意図的に取り入れたものが多くなった。

現在の中国には、県級以上の専門雑技団が100以上存在し、雑技に携わる人々は1万人を超える。古代とは異なり、現代の中国では女性の雑技役者が力強さと優雅さを兼ね備え、男性がスピード感あふれる動きと華やかな舞台演出を融合させる傾向にある。

有名な会社として、『上海雑技団』、『広州雑技団』、『武漢雑技団』、『重慶雑技団』、 『瀋陽雑技団』、『西安雑技団』などがある。

上海

中国は体操競技の世界的大国であり[18]、上海雑技団のアクロバティックな技は有名である。

雲峰雑技団は2004年に設立され、山東省から選りすぐりの団員を上海に集めて結成された。一台の自転車に12名が乗る自転車技や、フラフープ、タイタニック風の音楽に合わせて舞台や客席上を駆け巡るロープ技など、数々のバイクショーを披露している。

広州

1999年、広州市政府の『広州雑技団』は、中国軍所属の魏葆華と吴正丹夫妻によって、『白鳥の湖』を基にした「雑技バレエ」を制作した[19]。この雑技版の白鳥の湖は、2002年と2004年の『モンテカルロ国際アクロバット大会』で最高賞を受賞し、日本を含む世界各地で巡業している[20]。

日本の雑技団

日本では雑技の公演が多く、雑技団も多く活動しているため、中国以外の国々に比べて雑技を観る機会に恵まれている。また、日本を拠点に活動する雑技団もあり、たとえば『中国大黄河雑技団』は中国各地から選抜・招聘された団員によって編成されている[21]。

奈良県では、平城京や天平祭に関連する文化イベントで「奈良時代の日本」と「隋王朝・唐王朝の中国」との歴史的な関係を背景に、雑技団を招いて演出が行われることがよくある[22][23][24]。

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.