氷Ic相

ウィキペディアから

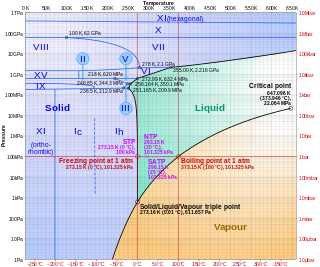

氷Ic相(こおりいちシーそう、Ice Ic)は、氷の準安定状態の立方晶系結晶である。ハンス・ケーニヒがその構造を初めて確認し、記述した[1]。氷Ic相の酸素原子は、ダイヤモンド状に配列するが、氷Ih相とほぼ同じ密度と充填方向の同じ格子定数を持ち、非常によく似ている[2]。冷却すると-143℃から-53℃の間で形成され、その後加熱すると-33℃まで存在し[3][4]、氷Ih相に転移する。

過冷却の水から形成される他[5]、アモルファスや高圧の氷II、氷III、氷Vからも形成されることが報告されている[6]。上層大気中にも存在することがあり[7]、これは、太陽または月からの視野角28度近くで発生する珍しいリングである「28度ハロ」(Scheinerのハロ)の観測に関与していると考えられている[8]。

通常の氷は、ブリッジマン命名法によると、氷Ih相として知られる。実験室においては、異なる温度と圧力の下、氷IIから氷XIXまでの異なる種類の氷が作られている[9]。

完全な立方晶の氷Ic相の合成が難しかったことから、氷Ic相という氷多形は存在せず、既存の方法で作られる「氷Ic相」は積層不整のある氷I相("氷Isd相")と呼ぶべきであるという主張もあった[10][11][12]が、2020年にKomatsuら[13]は、C2水素ハイドレートから水素分子を抜き取ることによって積層不整のない氷Ic相を作ることに成功した。また、del Rossoらも同時期に、氷XVII相を常圧で加熱することにより積層不整のない氷Ic相の作成に成功している[14]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.