気球母艦

ウィキペディアから

気球母艦(ききゅうぼかん 英語:Balloon tender または Balloon carrier)は軍艦の艦種の一。航空兵器として洋上において気球運用を行う艦船である。警戒監視・観測や偵察を目的とし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて運用された[1]。

歴史

18世紀に気球が発明され、上空から見晴らすことができる機械として、軍事利用も行なわれていた。これを洋上航空兵器としてもちいることが始められたのは19世紀半ばのことである。

世界で最初に気球を搭載して軍事利用したのはオーストリア=ハンガリー帝国海軍の「ヴルカノ」といわれ、1849年7月12日に無人の熱気球を飛ばして爆撃を行ったという[2]。

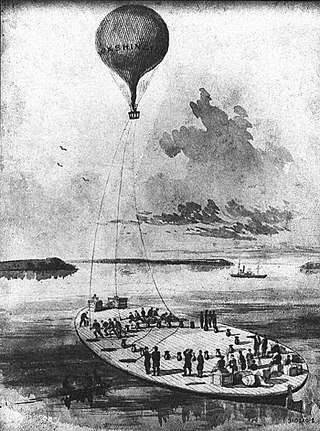

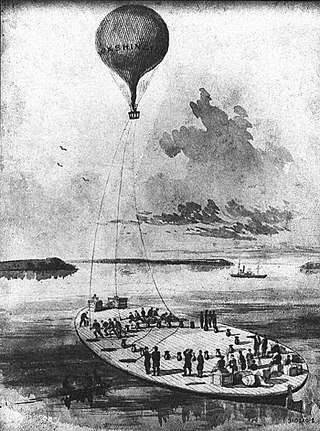

アメリカ南北戦争においては、水素ガスによるガス気球などが軍事利用された。半島方面作戦において偵察に用いられた南軍の気球はほとんど移動できなかったのに対し、北軍の気球母艦「ジョージ・ワシントン・パーク・カスティス」(George Washington Parke Custis)はポトマック川を航行し、機動的な上空偵察を行なった。「ジョージ・ワシントン・パーク・カスティス」は石炭輸送用の艀(はしけ)を改装したものであり、艦上構造物がほとんどなく、ガス発生器と気球の着艦拘束装置が備え付けられていた。偵察状況は電信により報告された。北軍では他にも数隻が気球母艦として用いられている。

第一次世界大戦までにイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ロシアなどでも建造された。しかし、飛行機が発達し航空母艦および水上機母艦が用いられるようになると、気球母艦は戦後になって退役や改装が行なわれ廃止された。洋上航空兵器としての気球は、長時間滞空可能な特性が認められ、専用母艦を用いずに一部で弾着観測用や対潜警戒用として運用が続けられた。気球といっても、球形ではなくて飛行船のような形状のカイト・バルーンが主流だった。

日本においても1924年に、当時連合艦隊司令部付の海軍大尉だった横山義雄によって、特務艦の一種としての気球母艦の建造が提案されているが、具体化せずに終わっている[3]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.