桂園派

江戸時代後期の歌人香川景樹に代表される和歌の流派 ウィキペディアから

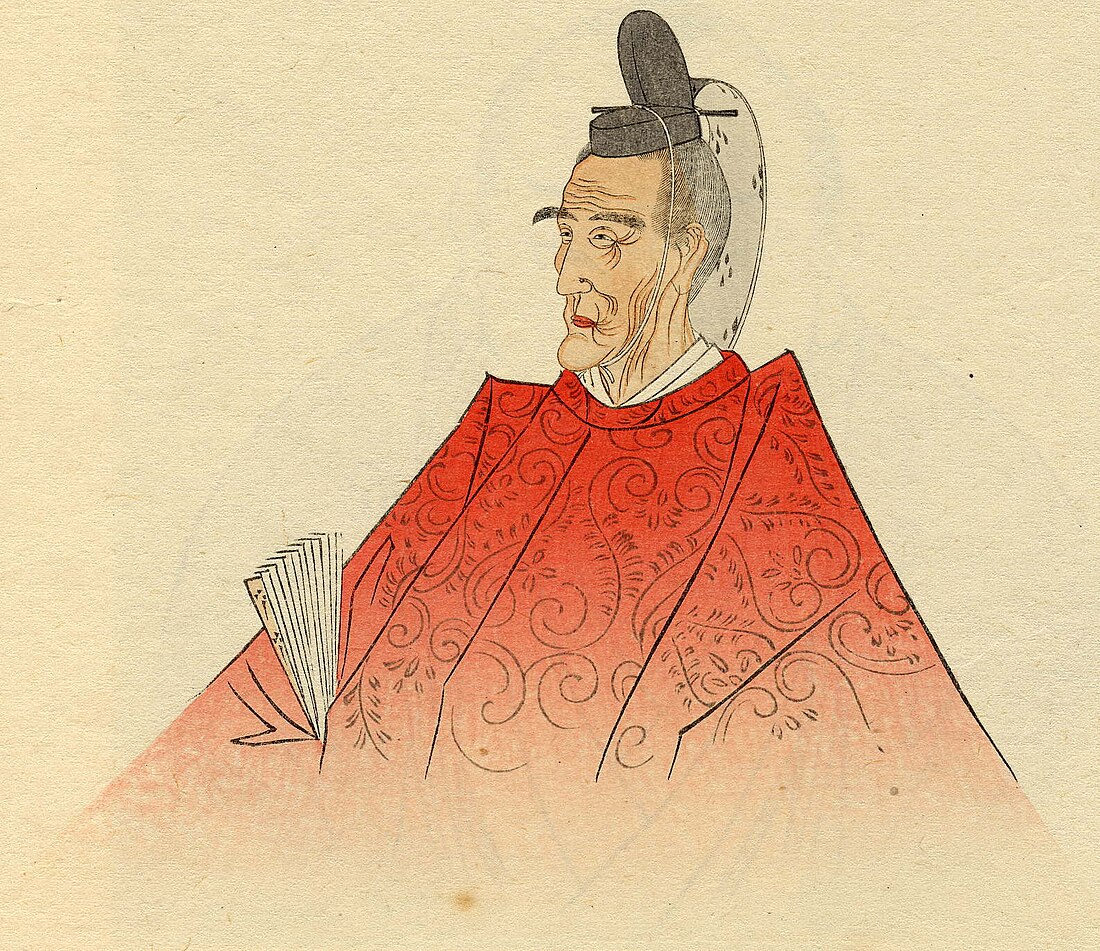

桂園派(けいえんは)は、江戸時代後期の歌人・香川景樹(1768年 - 1843年)に代表される和歌の流派。堂上の公家だった清水谷実業から地下の香川家に伝えられた二条派の分流でもある。

「桂園」は景樹の号に由来する

沿革

賀茂真淵(1679年 - 1769年)らが『万葉集』尊重を主張したのに対し、景樹らは『古今和歌集』を尊重することを主張した[1]。その歌風は平易を尊び、声調を重んじるもので、京阪神(畿内)地域を中心に流行した[1]。

門下には、内山真弓・高島章貞・木下幸文・熊谷直好など数多くいる。特に木下と熊谷は「桂園派の双璧」といわれた[1]。また、内山が執筆した『歌学提要』(天保14年〈1843年〉成立、嘉永3年〈1850年〉刊行)は、景樹の説いた歌論を、雅俗、趣向、題詠、歌詞など18章に分け組織的に門人に説いたもので、桂園派唯一の体系的歌論書とされた。

香川景樹とその門弟などの和歌を槍玉に挙げるなど、古今集的な和歌を批判した[2]。

やがて明治政府が成立すると、八田知紀や高崎正風が召しだされ、前者は歌道御用掛に、後者は御歌所初代所長に任じられ、宮内省派・御歌所派とも称された。しかし、明治30年前後において、与謝野鉄幹ら和歌の革新を求める人々から、桂園派を中心とした歌壇は批判を受けるようになる[注 1]。とりわけ正岡子規が新聞『日本』に連載した『歌よみに与ふる書』[4]は[注 2]、『古今和歌集』の評価を著しく下げる結果となり[3]、自然主義文学観と相俟って桂園派の衰退に大きく影響した[2]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.