木村伊兵衛

1901-1974, 写真家 ウィキペディアから

木村 伊兵衛(きむら いへい[1]、1901年12月12日 - 1974年5月31日[2])は、20世紀に活動した日本の写真家。戦前・戦後を通じて活動した日本を代表する著名な写真家の一人。

報道・宣伝写真やストリートスナップ、ポートレート、舞台写真などさまざまなジャンルにおいて数多くの傑作を残している。特に同時代を生きた写真家、土門拳とはリアリズム写真において双璧をなす。

来歴

- 1901年 - 東京市下谷(現在の東京都台東区)に生まれた。子供のころからおもちゃカメラを手にして写真に興味を持った。

- 1920年 - 砂糖問屋の台湾台南市支店に勤務する傍ら、同市にあった遠藤写真館で営業写真の技術を習い、アマチュア写真クラブにおいて頭角を現した。

- 1924年 - 内地帰還後、日暮里で写真館を開業した。[3]

- 1929年8月19日 - 霞ヶ浦にグラーフ・ツェッペリンが飛来した際、フーゴー・エッケナー船長が縦型距離計フォーディスつきのライカIAを首に提げていたのに触発されたのがライカ購入の動機になったという[4]。

- 1930年 - 花王石鹸(現・花王)広告部に嘱託として入社。入社後すぐに購入したライカIAでリアルな広告写真を撮ることで注目され、その後ライカを主力に作家活動を続けた[4]。

- 1932年 - 月刊写真雑誌『光画』を野島康三らと発刊し、ライカによるスナップ写真を毎号のように発表した[4]。

- 1933年 - 名取洋之助、伊奈信男、原弘、岡田桑三らと「日本工房」に参加。写真報道をライカなどの小型カメラの特性を生かして切り開いた。

- 12月 - ヘクトール73mmF1.9レンズを多用した写真を『光画』に発表するとともに写真展『ライカによる文芸家肖像写真展』を開き絶賛を浴びた[4]。

- 1934年 -日本工房を退いた伊奈、原らと「中央工房」を設立。写真部として岡田、そして光吉夏弥、渡辺義雄らと国際報道写真協会を設置した。

- 1938年 - 国家総動員法公布により『写真週報』の写真家に抜擢。内閣情報部傘下の「写真協会」へ所属した。

- 1941年 - 対外宣伝プロダクション「東方社」の写真部責任者に就任した。

- 1942年 - グラフ誌『FRONT』の制作・発刊に携わった。

- 1943年 - 写真集『王道楽土』を出版した。

- 1950年 - 日本写真家協会が設立され初代会長に就任[5]。また写真雑誌の投稿写真コンテストの選考・論評を通じて、アマチュア写真の指導者として土門拳とともにリアリズム写真運動を推進した。

- 1956年 - 「日中文化交流協会」発足と同時に常任理事に就任。以降、日中国交回復前後の中国を度々訪れ、日中友好に尽力した。

- 1962年5月 - 前進座の撮影を始めた[6]。

- 1966年 - 日本リアリズム写真集団の顧問に就任した。

- 1974年 - 日暮里の自宅でその生涯を終えた。墓所は台東区寛永寺。

- 1975年 - 故人の功績をたたえ、新人写真家を対象とした「木村伊兵衛写真賞」(朝日新聞社主催)が創設される。以後、新人写真家の登竜門として数多くの著名写真家を輩出している。

作風・人物像

要約

視点

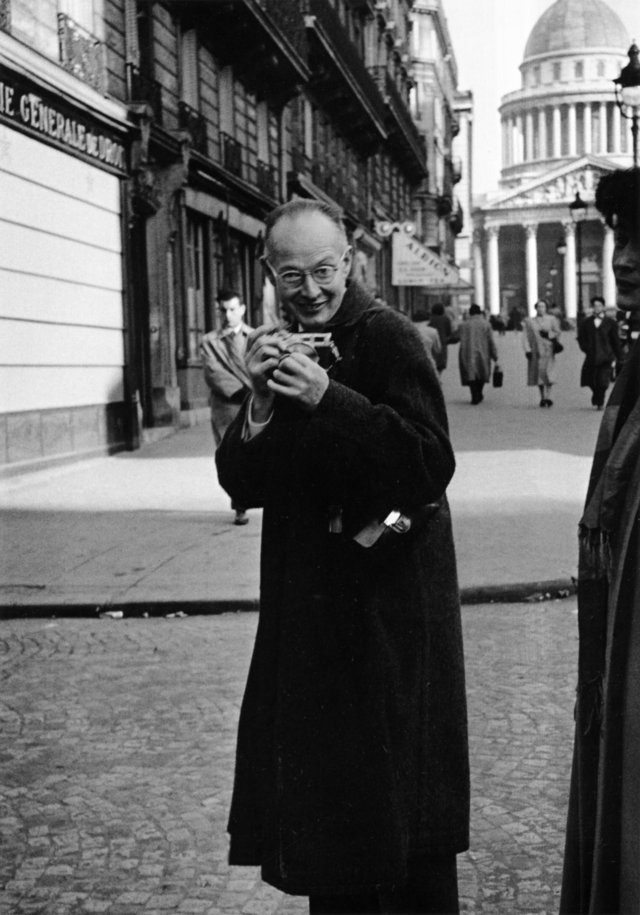

ことさらにテーマを強調するのではない、演出のない自然な写真を撮ることで知られ、こよなく愛したライカを使ったスナップショットにおいては、生まれ育った東京の下町や銀座周辺とそこに生きる人々の日常を、自然な形で切り取っている。こうした作風により、木村はフランスの世界的なスナップ写真の名手・アンリ・カルティエ=ブレッソンになぞらえられ"和製ブレッソン"と言われた[7]。

木村は1950年代にパリ市内やメニルモンタン界隈を撮るために渡航し、その際、ブレッソンからロベール・ドアノーを案内人として紹介された。当のブレッソン自身は写真に撮られることを極端に嫌ったが、そのブレッソンを居合い抜きのように一瞬のもとに撮ってしまった。

ポートレートにおいても、人物そのものを映し出し、自然なしぐさをも的確に撮っている。首相在任当時の池田勇人を撮る際、弟子に撮らせて自分がなかなか撮らず、池田夫人が池田の衣紋を直そうとした瞬間にさっと手持ちのライカで撮った、という逸話が残っている。池田を撮影した時のことは、長く木村の撮影助手を務めた写真家の田沼武能による回顧談が残されている[注 1]。

高峰秀子 (1947年、土門拳撮影)[注 2]

女優の高峰秀子は著書にて、「いつも洒落ていて、お茶を飲み話しながらいつの間にか撮り終えている木村伊兵衛と、人を被写体としてしか扱わず、ある撮影の時に京橋から新橋まで3往復もさせ、とことん突き詰めて撮るのだが、それでも何故か憎めない土門拳」と評している。

土門拳が深い被写界深度で女性のシワやシミなどもはっきりと写し出すため嫌われることが多かったのに対し、木村は浅い被写界深度でソフトに撮り、女性ポートレートの名手とうたわれた。

『木村伊兵衛傑作写真集』(1954年)にも数点が掲載されているのが秋田シリーズである。田沼武能によると、戦後に復活した『アサヒカメラ』の表紙が好評で女性ポートレートの第一人者とされた木村へ、友人の伊奈信男がアルチザン(思想を持たない職人)と批判した事への反発に始まる。商業デザイン、戦時報道のグラフ誌で斯界に大きな足跡を残した木村が、東京下町のスナップを除けば、何処にも所属せず自ら企画したのが秋田シリーズであった。個展は幾度か開かれたが、写真集『秋田』(1978年)は本人没後に刊行された。選者は三木淳と森永純。『秋田』の表紙は「秋田おばこ」(1953年)というタイトルがつけられた秋田美人の一葉で、令和になっても秋田県のイメージアップ広告として使われた。

カメラにも精通しており、写真雑誌の対談にて江戸っ子らしくベランメェ口調でカメラや写真を語り、レンズに関しては「あらゆるレンズには必ず出っぱっているところと引っ込んでいるところがあり、平坦性が悪くピント位置が定まらない。ピント位置が少しでも移動すると中心が良くなったり、外側が良くなったりする。レンズは立体物を撮るのだから平面チャートで数値を問うだけではわかり得るものではない」という「デッコマ・ヒッコマ論」を説いたことでも知られる。晩年は「アサヒカメラ」誌(朝日新聞社)の「ニューフェース診断室」の実写担当ドクターも務めた。

色々なカメラを使ったが一番愛用したのはライカであり、ライカを愛用した写真家として筆頭に上げられることが多い。「ライカの神様」と呼ばれることもあった[4]。ニコンFの発表会に招かれての挨拶でも「私はライカがあればそれで充分です」と言って笑ったという[9]。

プロからアマチュアに至るまで多くの崇敬を集めるこのスナップの達人中の達人に、どうしたらうまく写真が撮れるのか聞いたところ、『いつでもカメラを手から離さずにいる事が大事だ』と答えたとされる。

脚注

主な没後刊の作品集

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.