悲しみの聖母

ウィキペディアから

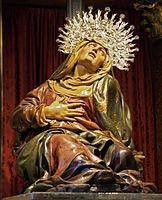

悲しみの聖母 (かなしみのせいぼ:ラテン語:Beata Maria Virgo Perdolens) は、聖母マリアの人生における悲しみに関連した称号・信心であり、嘆きの聖母・悲しみの御母・慈愛の聖母・七つの悲しみの聖母・七つの嘆きの聖母などといった称号で呼ばれることもある。また、カトリック教会におけるマリア美術の主題でもある。

| 悲しみの聖母 Sancta Mater Dolorosa (Our Lady of Sorrows) | |

|---|---|

| |

| 崇敬する教派 | カトリック教会 |

| 記念日 | 9月15日 |

| 象徴 | 聖母マリアが七つの矢で心臓を貫かれて血を吹き出し、涙を流しながら悲しみに沈んでいる姿 |

| 守護対象 |

ポーランド、 スロバキア、マルタ、 アメリカ合衆国・ミシシッピ州, セブ島・ロンダ, タナワン・ブストス、 フィリピン国ブラカン州 |

「悲しみの聖母」の祝日は9月15日である。カトリックを信仰するいくつかの国々においてはそれ以外に、悲しみの金曜日の祝日にも「悲しみの聖母」への信心を行うことがある。

聖母マリアの七つの悲しみ

「マリアの七つの悲しみ」は、カトリック教会の信心業の中でも普及しているものである。カトリック教会における共通した宗教画として、聖母マリアが悲しみにくれて涙を流し、7つの矢に心臓を貫かれ、しばしば流血している姿が描かれる。この信心業における祈祷文も、聖母の悲しみを瞑想することから成り立っており、これはルカによる福音書に記されたシメオンの預言を基にした聖母の七つの悲しみを詳しく述べるところから始まる。

この「悲しみの聖母」における信心業で一般的なものは「七つの悲しみのロザリオ」や「聖母の七つの悲しみのチャプレット」、そして最近では「聖母マリアの悲しみと汚れなきみ心」がある。

聖母マリアの七つの悲しみとは、聖母マリアの人生において起こった7つの出来事を指している。これは「聖母マリア 7つの悲しみの道行」として一般的に普及している信心業であり、「聖母マリアの七つの悲しみ」の各シーンは、美術絵画としても頻繁に描かれるテーマである[1]。

カトリック教会で一般的に行われている信心業の行い方は、「主の祈り」を1回、それぞれの7つの玄義ごとに「アヴェマリアの祈り」を1回ずつ唱える。なお、この七つの悲しみは、ロザリオの祈りの5つの玄義と混同すべきではない。

マリアの七つの悲しみに対する信心業

ローマ・カトリック教会

1233年の比較的初期において、修道会「聖母のしもべ会」(または「僕会」)が7人の若者たちにより、現在のイタリア・トスカーナ州で設立された。その5年後には「十字架のもとに立った聖母の悲しみ」を自分たちの修道会の主な信心業とした[2]。

数世紀が過ぎ、マリアの悲しみを黙想する信心業がいくつか成立し、聖職者たちもこれを行った。「聖母のしもべ会」は「七つの悲しみのロザリオen」と「聖母の七つの悲しみのスカプラリオ」(黒のスカプラリオ)という「聖母の悲しみ」に対する信心業を普及させた。なお、この「聖母の七つの悲しみのスカプラリオ」は「悲しみの聖母の会という世俗宗教団体のシンボルであり、この会は「聖母のしもべ会」が設立した[3]。

信心業として使われるスカプラリオには、装飾物やデザインなどの決まりがあるが、この「聖母の七つの悲しみのスカプラリオ」は、黒のウール生地で作られることのみがその決まりとなっている[4]。

東方教会

19世紀ロシアの聖画(イコン)

→「イコン § 正教会」も参照

2月2日、主の奉献の大祝日と同じ日に、正教会では「邪悪な心を和らげるもの」または「シメオンの予言」と呼ばれる生神女(聖母)の聖画(イコン)を記念して祝う。このイコンは奇跡が起こると言われている[5][6]。

このイコンは、シメオンがマリアに対し「そして、あなた自身もつるぎで胸を刺し貫かれるでしょう。」(ルカによる福音書 2章35節)と告げた瞬間を描いている。マリアは祈るように手を上げ、7つの剣がマリアの胸を突き刺しており、これが七つの悲しみを表している[5]。このマリアのイコンは、幼児イエスを抱いておらず、このような聖画イコンは東方正教会においては数少ない。「喜びなさい。多くの悲しみを経験された神の母によって、私たちの悲しみは喜びに変えられ、邪悪な心は和らげられる」という東方正教会の讃美歌のフレーズは、今も使われている[6]。

典礼による祝い

要約

視点

キャロル・ガーデンズ、 アメリカ・ニューヨーク州ブルックリン

憐れみの聖母

「悲しみの聖母」は、同じような称号がたくさんあったにもかかわらず、この称号の祝日は12世紀に普及した。この「悲しみの聖母」に関する著作は、11世紀頃にベネディクト会の修道士たちによって書かれたものがルーツとされている[7]。聖母祭壇に「悲しみの聖母」を設置したのは、1221年のシトー会のシェーナウ修道院(Schönau)が初めてであるとされる。

最初に「悲しみの聖母」の祝日が公式に定められたのは、1423年に現在のドイツ・ケルンで開かれた地方司教会議によるものだとされている。それによると、復活祭から3番目の日曜日の直後の金曜日で、その名称は「聖母マリアの苦悩と悲しみの記念日」とされており、この祝日の目的は、キリストが磔刑に処せられている間と、キリストの死の瞬間の聖母の悲しみを黙想することにある。16世紀以前には、この祝日は北ドイツ、スカンジナビア地方、そしてスコットランドに限定されていた[2]。

カトリックの司祭ウィリアム・サウンダーズによれば「この祝日は1482年に『憐れみの聖母』の称号でローマ・ミサ典礼書に公式に記載され、聖母が御子の死を悲しむ姿に表されたその大きな愛に焦点を当てるものである。ここで使われる語は、ラテン語で『共に苦しむ』という語がルーツになっている。」[7]とされる。

西暦1600年が過ぎた後、この祝日はフランスにおいて「枝の祝日」の直前の金曜日とされることが一般的となった。教皇ベネディクト13世は1727年4月22日の勅令で、この祝日をカトリック教会内に広めた[2]。

聖母マリアの七つの悲しみ

1668年に、修道会「聖母のしもべ会」が申請していたこの「聖母マリアの七つの悲しみ」について、その祝日を別の日に分離することが認められた。この祝日は、9月の第3日曜日とされた。この祝日は、聖母の七つの悲しみを黙想することがその目的である。この祝日は1814年に教会暦に載せられ、教皇ピウス12世によって全てのカトリック教会に広められた。この祝日はその後、9月の第3日曜日に移動されたが、さらに1913年には教皇ピウス10世により、十字架称賛の祝日から数日後の9月15日へ移動された[8]。現在もこの祝日は同じ日付である。

なお、この「聖母マリアの七つの悲しみ」に関しては、聖週間と9月15日に祝典が行われており、双方ともそれぞれ「聖母マリアの七つの悲しみの祝日」と呼ばれ続けていた。そしてセクエンツィアとして「スターバト・マーテル」を唱えることにもなっていた。このように、聖週間に行われていた祝典が9月15日の祝日に行われる祝典と重複しているとして、1969年に教会暦から削除された[9]。これにより残された方の9月15日が「悲しみの聖母」の祝日となり「スターバト・マーテル」を任意で唱える日として知られるようになった。

1962年の教会暦における祝典が、現状においても特別形式のローマ典礼として未だ存在している。そしてこれは、1969年に教会暦の使用を見直した地域にあっても同じである。マルタのように1962年の教会暦を自らの地域における教会暦としている地域がいくつか存在し続けた。全ての国々において、2002年版のミサ典礼書には、聖金曜日に集祷文を唱える選択肢が設けられている [10]。

ギャラリー

マーテル・ドロローサ、悲しみの聖母として描かれる絵画は、カトリック教会におけるマリア美術の主要な作品群として描かれ続けている。「マーテル・ドロローサ」は「スターバト・マーテル」(Stabat Mater) やピエタと並び、おとめマリアの悲しみを表現した著名三大芸術の一つである[11]。

- ディルク・ボウツによる悲しみの聖母」(マーテル・ドロローサ) 1470–75年

- ティツィアーノ・ヴェチェッリオによる「悲しみの聖母」 1554年

- ジャン・デ・ジョワニー( en:Juan de Juni)による「悲しみの聖母」 1571年

- エル・グレコによる「悲しみの聖母」(マーテル・ドロローサ) 1590年頃

- ムリーリョによる「悲しみ」(ドロローサ), 1665年

- ジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィ・デ・サッソフェッラートによる「悲しみの聖母」17世紀

- スペイン、 セビーリャエル・ビソ・デル・アルコールにある「悲しみの聖母」

- 「ワルフハイゼンの悲しみの御母」(en:Sorrowful Mother of Warfhuizen)オランダ、ワルフハイゼン

- メキシコ、チワワ大聖堂にある「悲しみの聖母」

- フィリピン、パンパンガにある「悲しみの聖母」

- カルロ・ドルチ 悲しみの聖母」 1665年[12]

関連項目

- 聖母マリア / イエスの母マリア

- スターバト・マーテル

- ピエタ

- キリストの磔刑

- 抱神者シメオン - イエスの受難とマリアの悲しみを預言した

- マリア崇敬

- マリア神学

- ラクリモサ (小惑星)

- en:Acts of Reparation to the Virgin Mary

- en:Friday before Good Friday

- en:Mission San Francisco de Asís

- en:Roman Catholic Marian art

- en:Scapular of the Seven Sorrows of Mary

- en:Seven Joys of Mary

- en:Sorrowful and Immaculate Heart of Mary

- en:The Glories of Mary

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.