増幅回路

信号の増幅機能を持つ電子回路 ウィキペディアから

増幅回路(ぞうふくかいろ)とは、増幅機能を持った電子回路であり、電源から電力を供給され、入力信号により能動素子の動作を制御して電源電力を基に入力信号より大きなエネルギーの出力信号を得るものである[1]。信号のエネルギーを増幅する目的のほか、増幅作用を利用する発振回路、演算回路などの構成要素でもある。電気的(電子的)なものの他に、磁気増幅器や光増幅器などもあるが、この記事では以下電子回路のみについて説明する。

前述のようにエネルギーを大きくした信号を取り出すものを指すので、トランスのみによって電圧(あるいは電流)を大きくするような場合は、一般に電力(=電圧×電流)としては大きくはならないので含まれない。また例えば、素子の特性から[注釈 1]、アンプの内部では中間段で信号の電圧振幅を大きくしてから、出力段でスピーカー等を駆動するために必要な電流を伴わせた、電力を持った信号とする、というような構成になるが、そのような場合の前者を電圧増幅、後者を電力増幅などということもある。

なお、普通増幅回路といえばアナログな(殊にリニア的な)ものを指すが、拡張的に考えれば、スイッチング回路は最も単純な増幅回路であり、例えば電圧がしきい値より低いか高いかということのみを増幅する事に特化している。電子工学以前の電磁機械動作の時代からある増幅回路(→リレー)でもあり、リレーにより信号を中継することを「アンプする」という語があるが、この記事では以下、アナログ的なものを扱う。

概要

バイポーラトランジスタでは入力電流の小さな変化が、電界効果トランジスタ(FET)や真空管では入力電圧の小さな変化が、出力電流の大きな変化を生むという特性がある。それにより信号の電力を増大するのが電力増幅である。電力負荷を駆動する信号の電圧を増加させる場合は電圧増幅と呼び、電流を増加させる場合は電流増幅と呼ぶ。トランスは電圧・電流を変換するが信号の電力は増大しないので電力増幅にはならない。電力増幅では信号のエネルギーが増大するが、それは増幅素子自身が信号の電気エネルギーを生み出しているのではなくて、弱い入力信号のエネルギーを用いて外部の電源から供給される電気エネルギーの流れを制御することにより大きな出力信号を作り出している。

入出力の要求仕様次第で、一段で必要な増幅が得られる場合もあるが、そうでない場合もある。一般に、特に入力段は入力インピーダンス、出力段は出力インピーダンスを相手側に合わせる必要があるから、単段で両方を満たす設計というのは少ない自由度で多くの制限を同時に満たさねばならず難しくなる。多段構成では、まず電圧増幅や電流増幅を行って、最終段の電力増幅段で出力を取り出す[2]。最終段をファイナルや電力段、電力段を駆動する段をドライバ段などとも呼ぶ。[注釈 2]

諸元

増幅回路の諸元としては、まず増幅率が挙げられる。増幅度と呼ばれることもある。いずれも(出力)÷(入力)の値として定義される。増幅率には次のようなものがある。

増幅回路であれば電力増幅率は1より大きくなるが、電圧、電流については1より小さくなることがある。これは、入力インピーダンスと出力インピーダンスが異なるためである。また、増幅率は大きければよいと言うものではなく、必要な増幅率は設計により一意に決まるのが普通である。増幅率は直接「何倍」といったように表現(真数)するほか、対数(デシベル[dB])で表現することも多い。利得とも呼ばれる。デシベル表現であれば、増幅回路を何段も重ねて接続した場合のトータルの利得が各段の利得の総和として表せることから扱いに便利である(足し算なので設計者が頭の中で簡単に計算できる)。また、真数では桁数が多くなる場合でもデシベルだと殆どの場合2桁以下で表せる。例えばトータルの電力増幅率が100000倍の場合、ゼロの数を間違えないように数えなければならないが、デシベルだと50dBとなりわかりやすい。ただし、デシベルで平均を取ることは出来ないので、その場合は一旦真数に戻してから平均を取る必要がある。

その他、増幅回路の諸元として、入力インピーダンス、出力インピーダンス、周波数特性(f特)、効率(消費電力と出力電力の比)、歪率、NF、P1dB、IP3(en:Third-order intercept point)がある。

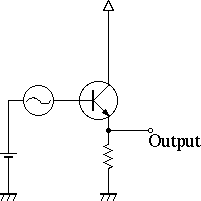

接地方式

真空管、トランジスタ、FETを増幅回路に用いる場合、3本の電極を入力、出力、共通線(接地)にどのように振り分けるかによって、増幅回路の特性が大きく異なる。トランジスタでは、接地する電極を基準としてエミッタ接地回路(Common emitter)、コレクタ接地回路(Common collector)、ベース接地回路(Common base)の3種類がある(真空管はエミッタ・コレクタ・ベースをそれぞれカソード・プレート・グリッド、FETはソース・ドレイン・ゲートに読み替える)。それぞれの回路は次表のような特徴がある。

| 接地方式 | 電圧増幅率 | 電流増幅率 | 周波数特性 | 入力インピーダンス | 出力インピーダンス |

|---|---|---|---|---|---|

| エミッタ接地 | 高 | -- | 悪 | -- | 高 |

| コレクタ接地 | 1倍 | 高 | 良 | -- | 低 |

| ベース接地 | 中 | -- | 良 | -- | 高 |

注:設計次第である項目については -- とした

| エミッタ接地回路 | コレクタ接地回路 | ベース接地回路 |

|  |  |

バイアス方式

要約

視点

→「バイアス (電子工学)」も参照

0V0Aから正負対称にリニアに増幅動作してくれる素子があれば理想的だが、真空管もトランジスタもそのようには動作しない。そこで入力を常に一定の電圧で偏らせたり一定の出力電流に調整したりすることをバイアスをかけるという。

バイポーラトランジスタの場合入力が0Vではオフの状態で、バイアス電圧をかけ、シリコンでは約0.6Vを越えると(品種によって少し違い、温度による特性もある(約2mV/度))電流が流れ始める。この特性をノーマリーオフという。真空管の場合入力が0Vでも出力電流は流れるという特性がありノーマリーオンという。真空管は通常そこから電流が流れなくなる側にバイアスをかけて使用し、電流がほぼ完全に流れなくなるバイアス電圧をピンチオフ電圧という。真空管ではそのようにバイアスを大きくかけることを「バイアスが深い」と表現する。

バイポーラトランジスタと真空管でバイアスの大きさと意味が逆になるので、それぞれについての記述を読み替える時は注意が必要である。電界効果トランジスタでは種類により真空管と同様のタイプとバイポーラトランジスタと同様のタイプがあり、また個体差による電圧のばらつきも大きい。

完全にオフの領域のバイアスについては入力にかける電圧で、出力電流が少し以上流れる領域のバイアスについてはバイアスによる出力の電流で考えることが多い(トランジスタの特性など出力の電流に依るものが多い)。

バイアスのかけかたには以下のような方式がある。エミッタ接地で説明する。

固定バイアス

固定バイアスは、常に一定のバイアス電圧か、ほぼ一定のバイアス電流を入力にかける方法である。電圧をかけるには例に示した左の回路図のようになるが、このようにするのは0.1Vより細かい精度で電源電圧の調整が必要な上、入力信号の基準電圧を底上げする必要もありふつうあまり実用的でない(トランス結合であればそうでもないが)。また熱特性の影響をもろに受ける。

実用的には右のようにするが、入力インピーダンスがバイアス抵抗の値にまで下がってしまう、コンデンサによりハイパスフィルタが構成されるという副作用がある。バイアス抵抗の値は次のようにして決める。

まず、無信号時のコレクタ電流をたとえば1mAと決める。次に、トランジスタの電流増幅率hFEがたとえば100であれば、そこからベース電流は0.01mA(10μA)となる。ベースの電位は約0.6Vになるので、電源電圧をvとすると、オームの法則により、バイアス抵抗の値は (v - 0.6) / 0.00001[Ω]となる。

実際に作る際は入手可能な抵抗の値から選ぶ必要があり、設計では負荷抵抗(回路図右の出力-電源間の抵抗)の値の決定も必要であるが割愛する。正確な設計には、結構バラつきの大きい個々のトランジスタのhFEに依存する点が問題である。バイアス抵抗の値が大きめになることから、ベースのバイアス電流が増えるとバイアス抵抗での電圧降下が大きくなってベースの電位が下がる、という特性があるため、Vbeの変動に対しては比較的安定である(Vbeの0.6Vを無視できると近似できるほど電源電圧が高い場合には、電源電圧とバイアス抵抗による簡易定電流源と見ることができ、電流でバイアスを掛けていると解せる)。

自己バイアス

自己バイアスは出力からフィードバックをかける形のバイアス方式である。反転増幅回路なので負帰還である。設計は以下のようにする。

エミッタ接地回路では、電源電圧を負荷抵抗RLとトランジスタのコレクタ-エミッタ間電圧(Vce)で分圧して出力電圧を取り出すわけだが、無信号時のRLによる電圧降下が電源電圧の1/2から2/3程度になるようにするのが相場である[3]。詳細は教科書等で確認のこと。ここでは2/3と決めたとする。すると無信号時のコレクタの電位は電源電圧をv[V]とするとv/3[V]となり、ベースとの電位差はv/3 - 0.6[V]となる。コレクタ電流を1mAとするとベース電流は0.001 / hFE[A]であるので、オームの法則により、バイアス抵抗は (v/3 - 0.6) / (0.001 / hFE)、整理して (v/3 - 0.6) * hFE / 0.001[Ω]となる。

フィードバックは以下のようにして働く。コレクタ電流が増えたとすると、コレクタの電位は低下する。するとバイアス抵抗にかかる電圧が低下し、ベース電流が減り、コレクタ電流が減る。

電流帰還バイアス

電流帰還バイアスは、エミッタ接地の場合はエミッタに抵抗が入る(エミッタ抵抗、emitter degeneration resistorなどとも言う)ことが特徴である。負帰還の特性があり、温度安定性が高い、増幅率が抵抗の比で決定される、hFEのバラつきにかかわらず設計できる、などの利点がある。

負帰還の作用は以下の連鎖通りである。

- コレクタ電流が増える

- エミッタ電流が増える

- エミッタ抵抗の電圧が上がる

- エミッタの電位が上がる

- (ベース電位が一定であれば)ベース-エミッタ間電圧が下がる

- ベース電流が減る

- コレクタ電流が減る

電圧増幅率は、ほぼ RL/Re になる。

実際の設計では制約条件によりさまざまだが、以下に抵抗値の決定の一例を示す。

- シリコンバイポーラトランジスタの Vbeは1℃あたり約2mV変動する。アイドル時のコレクタ電流を1mAとし、温度変動50℃でコレクタ電流の変動を10%以内に収めるには、Reは1kΩとなる。

- 増幅率を10倍とすると、RLは10kΩとなる。

- コレクタ電流が1mA、Reが1kΩなので、エミッタ電圧は1.0Vとなる。Vbeを0.6Vとして、ベース電圧が1.6Vになるよう、R1とR2で電源電圧を分圧する。安定した動作のためには、ベース電流(=コレクタ電流÷hFE)の数倍以上の電流がR1とR2を流れるようにする。

級

要約

視点

→「アンプ (音響機器) § 級」も参照

ここでは増幅回路の、特に素子の動作を指しての級について述べる。アンプ装置全体としての級、特にオーディオ用のそれについてはアンプ (音響機器)#級を参照のこと。

バイアス量

真空管やトランジスタなどの増幅素子は、入力信号がある一定の直流値(電圧or電流)範囲にあるときにのみリニアな増幅結果が得られるという特性をもち、その範囲を外れて使用すると出力信号は歪む。そこで、入力信号に対して一定の直流値(電圧、電流)(これをバイアス値という)を加えて素子の適切な動作範囲に収まるようにする必要がある。 アナログ増幅回路はバイアスの量によりA級、B級、C級に分類される(厳密に区別できるものではない)。デジタルアンプのことをD級、その他近年E級~H級までデジタル技術を応用したアンプが呼ばれているが、どれも方式を示す便宜的なもので、特にグレードを示したりするようなものではない。

A級

A級増幅回路とは、増幅素子の入力と出力の関係が直線的(比例関係)になるよう、入力信号の全瞬時値にわたり出力が直線的に対応するバイアス電圧・電流を与え、入力と相似の出力が得られる方式である。B級やC級と比べて最も歪みの少ない出力が得られるが、一定のバイアス電流が常時流れているので消費電力が大きく、入力信号が無い時でも増幅素子には直流電流が流れるため電力を消費する。電力増幅回路を構成した場合、供給電力に対する効率は最大50%である[4]。

B級

B級増幅回路とは、交流の入力信号のうち片側の極性のみが増幅されるように増幅素子にバイアスを与えた方式である。バイポーラトランジスタを増幅に用いる場合、電流制御素子なのでベース-エミッタ間にバイアス電流を与えるとPN接合のオン電圧である約0.2V~0.7V前後の電圧となる。

入力電圧が負の場合には、トランジスタに入力される電圧はオン電圧より低くなるため、コレクタ電流はゼロとなり、出力されない。入力電圧が正の場合にのみ、入力電圧の振幅に比例した出力電圧が得られる。

音声信号増幅の場合には、2個の増幅素子を正負対称に接続した回路(プッシュプル回路)により、入力信号と同じ波形が出力されるようにする。SSB送信機の出力ブースター(リニア・アンプ)では半周期増幅のままLC共振回路(通称タンク回路)で目的出力を得ている。

出力の効率が正弦波増幅の場合で素子など回路損失が無い場合、最大 π/4 (≒78.5%)[5]とA級増幅回路の最高効率50%に比べ高効率で、特に小信号時の動作電流が非常に少なくできる(定損失が少ない)ため、(大信号も小信号も扱うオーディオアンプなどの)出力段に用いられる。

また、小信号時での歪み率が重要問題となるオーディオアンプなどでは、プッシュプル回路で上下のトランジスタが切り替わるあたりでの歪み(クロスオーバー歪み、およびノッチング歪み:図参照)を減らすため、バイアスを多めにかけて小信号時はA級動作させるものがありそれをAB級という[6]。

また、さらにバイアス値を選んで、プッシュとプルの両方を常にA級動作させることもあり、これは純A級などと称した。

PN接合を利用するバイポーラトランジスタの電流がゼロとなる瞬間に生じて音質を劣化させる「ノッチング歪み」の回避のために入力に応じてバイアスを増やして電流ゼロの瞬間を作らない製品も存在した。

少数キャリア消滅ノイズは超高周波成分まで含まれて発生すると消せないので、高音質を追求するオーディオアンプではバイポーラ・トランシスタを避けて多数キャリアで動作する大出力電界効果トランシスタ(FET)を用いて少数キャリア消滅ノイズを避けるようになった。

B2級、AB2級というのは、真空管アンプで、グリッド電圧が正領域まで利用する方式を言い、それに対して通常の負電圧の範囲に留めるものをB1級、AB1級と呼んだ。

C級

C級増幅回路とは、バイアスを遮断値よりも素子がOffになる側にかけて、入力信号の電圧が十分に高い場合にのみ出力電圧が得られる、スイッチング動作に似通ったものである。真空管の場合はバイアスを深く、トランジスタの場合はバイアスをゼロ乃至わずかしか掛けない。

入力信号により直流電源をスイッチングする形となり、そのパルス電流でLC共振回路を駆動して、

目的の周波数の電力を取り出す(この目的でのLC共振回路を通称タンク回路と呼ぶ。SSBリニアアンプの非対称B級ブースター回路でも同じ)、狭帯域高周波増幅回路である。

直流供給電圧に音声信号を重畳することで振幅変調器となる。

出力周波数が入力の整数倍のものを周波数逓倍器(w:Frequency multiplier)という。

無駄に流れる電流がないため消費電力の効率は最も良い。

その他の級

D級

→「アンプ (音響機器) § デジタルアンプ」も参照

D級は、増幅素子の動作点(バイアス)による区分ではなく、デジタルアンプによる方式を指す。

デジタルアンプは、パルス幅変調やパルス密度変調を応用し、スイッチング回路で電力増幅を行うことで高効率増幅(最大で90%以上)を実現する。

A-C級という分類が増幅素子の直線動作範囲に対する動作中心位置(バイアス電圧、電流)の相違なのに対し、スイッチング動作の平均値を出力とするものであり、増幅の動作原理そのものが質的に異なる。

スイッチング回路は矩形波しか出力が出来ないが、入力電圧をパルス幅変調やパルス密度変調して電力増幅した場合エネルギー効率が高い。このスイッチング回路から出力されるのは矩形波であるが、ローパスフィルタを通す事で原信号を取り出すことが出来る。これによって、任意の信号を高いエネルギー効率で増幅することが出来る。

「1ビットアンプ」などともされる。携帯オーディオ機器では、その高い効率によってバッテリーの電力消費を抑えて動作時間を延ばすことが出来る。

E級

E級増幅器は、共振回路にタイミングを合わせてスイッチング回路で駆動することにより電力増幅を行う方式である。そのため、D級増幅器に比べて効率が高くなっている。名称についてD級と同様に、増幅素子の動作点(バイアス)は関係ない。 前出D級増幅器と異なりデューティ比は一定である。PWMは不可能であり、共振する関係上、狭帯域増幅器であり、なおかつ出力振幅は一定である。その為、単体では振幅変調に対応することができない。D級増幅器が増幅素子を最低2個要するのに比べ、最低限増幅素子を1個で構成できるためデッドタイムの生成などが不要である。それにより回路はD級増幅器よりもシンプルにすることが出来る。

代表的な構成方式

要約

視点

シングル

1個の増幅素子で信号を増幅する回路で、もっとも基本的な増幅回路である。プッシュプルに対して使われるレトロニムである。正負対称の増幅を行うためにはA級増幅回路とする必要がある。

プッシュプル

(en:Push–pull output)2個の増幅素子を正負対称に接続して、それぞれ一方の極性の信号のみを増幅する方式がプッシュプルである。基本的にはバイアスはB級とするがA級動作させる場合もあり詳細はアンプ (音響機器)#級を参照。

回路図上で各極のトランジスタが縦に重ねて記されるところからトーテムポールとも呼ばれる。デジタル回路のCMOSも一種のプッシュプルである。

ここで示す回路図は、原理の説明のための簡略化したものである。熱暴走対策などがなされていないものもあるので、実際の回路を組む場合は注意を要する。

DEPP

Double-Ended Push-Pull - 出力端が2個であることから後述SEPP方式に対してこの名ができた(レトロニム)。それまでは単に「プッシュプル:PP」と呼んだ。

図に示したような出力を相互に逆極性としてトランスで出力を得る基本的な構成で、通常B級動作を基本とする。

入力側は相互に逆極性に励振する。逆極性励振を行うためには図示の入力トランス方式のほか、位相反転増幅器方式がある。

入力トランスの2次側の中点タップからバイアス電流を供給し(シリコントランジスタなら約0.6V前後の電圧となる。構造やロットにより微妙に異なる)トランスの両端から正相側と逆相側を取り出す。

トランジスタはエミッタを共通にしたエミッタ接地になっており、それぞれのコレクタが出力になっている。

入力信号が正側の場合と負側の場合で、それぞれ片側のトランジスタと回路が働き、出力トランスの1次側の中点タップから、トランスのどちらかの側に向けて電流が流れる。

SEPP

Single-Ended Push-Pull - 出力端が1個であることからこの名がある。

SEPPの起源は、オーディオ・アンプの特性悪化要因であるトランスを排してスピーカーを駆動するOTL(Output Transformer Less)アンプであり、TV水平偏向出力管などスイッチング真空管を複数並列接続して最適負荷インピーダンスを下げると共に、インピーダンスが100Ω~300Ωと高いスピーカーを負荷に繋いで使ったものであるが、スピーカー可動部の質量が大きくなることから、主に低音専用スピーカー(ウーファー)となった。

そのOTLアンプの派生として、非コンプリメンタリー回路図の上下段をA級動作として下段の出力に抵抗を挿入、この抵抗の電圧降下で上段のバイアスと励振を行うSRPP(en:Shunt regulated push-pull amplifier)が作られた。

OTLアンプ回路はそれまでのトランスを使ったプッシュプル回路(前出DEPP)とは大きく違うことから、負荷接続の特徴を取ってSEPPと呼ぶようになった。 それらはトランジスターが普及する以前の1950年代のことであり、当時の日本では他に追随を許さない先端電子技術書であった「ラジオ技術」誌上で様々な試行結果が報告されていた。

コンプリメンタリ

信号の正側では、ベースから電流を吸い込むNPNトランジスタで出力から電流を吐き出す向きに駆動し、信号の負側では、ベースから電流を吐き出すPNPトランジスタで出力から電流を吸い込む向きに駆動する。エミッタが共通になっており、どちらのトランジスタもエミッタ・フォロワになっている。トランジスタにより可能になった回路で、入出力のトランスやコンデンサをなくすことも可能になった。

ただし、完全に対称な特性を持つコンプリメンタリー素子は原理的に存在しないため、出力波形には非対称性歪が含まれる。

コンプリメンタリー素子を用いないSEPPアンプとしては、金田明彦による「完全対称アンプ」が自作派の間で有名である。これは、クロス・シャント・プッシュプルのフローティング電源を接地してSEPPに変形した回路であるが、上側トランジスタと下側トランジスタの動作点が異なるため、動作の非対称性は払拭されない。

SEPPで大出力を必要とする場合は、コンプリメンタリーのトランシスターそれぞれをダーリントン接続のドライバーとする「ダーリントン・コンプリメンタリー接続」とする。現在はこの方式が主流である。

非コンプリメンタリ

同じ極性の素子でSEPPを構成しようとするとこのようになる。

大電力トランシスターが開発されると、真空管に比べて低圧大電流なのでSEPP方式でインピーダンスが数Ωの一般のダイナミックスピーカーを直接駆動可能なので、高音質を追求するオーディオ・アンプの標準方式となって、一時は右図のような入力トランス駆動の製品も一部見られたが、主流は先出コンプリメンタリーのトランシスター対にそれぞれ大出力トランシスターをダーリントン接続することで等価的に大出力コンプリメンタリー接続とするのが圧倒的な主流となった。大出力トランシスターからみれば非コンプリメンタリーで、その駆動部がコンプリメンタリーとなっている。 そのためSRPP方式は真空管アンプに限られた。 車載拡声器では逆に一般車両の12V電源でトランシスターのSEPPでは最適負荷インピーダンスが低すぎることと、様々な負荷に対応させる要求から出力トランス方式としてインピーダンス整合に対応している。

その他

その他のプッシュプルの方式に、クロス・シャント プッシュプル[7](似た回路が、ほぼ同時期に日本国外でも複数、おそらく独立して考案されており、トランスレスの「Circlotron」(w:Circlotron、商標)などがある)、McIntoshのUnity Coupled circuit、半導体アンプではヤマハのフローティング&バランスなどがある。

差動増幅回路

→詳細は「差動増幅回路」を参照

2個の増幅素子を左右対称に接続して2個の入力端子を設け、その差の電圧に応じた出力を得る回路が差動増幅回路である。出力段はプッシュプル回路にすることが多い。次章で述べる負帰還を自由に設定できるなど、回路の自由度が高いので、オペアンプがこの方式を採っている。

効率改善のための回路構成

増幅回路の諸元の1つに、電力付加効率(PAE)あるいはドレイン効率であらわされる効率がある。この特性は、増幅回路の級や構成により理論的な最大値が存在し[8]、増幅回路の消費電力の大小に影響する。これまで、効率改善の様々な回路構成が提案されてきており、それらの回路構成として以下のものがある。

ポーラ変調増幅回路

ポーラ変調増幅回路は、被増幅信号を振幅成分と位相成分に分け増幅を行う増幅回路である[9][10]。一般的な増幅回路では、出力される信号の電力がその増幅回路で取り扱える最大出力電力(もしくは飽和電力)に近づくほど増幅器の効率は高くなる。ポーラ変調増幅回路では、増幅回路の電源電圧を被増幅信号の振幅に応じて変動させることにより、増幅回路を飽和動作させ、高効率を実現する[11]。

ポーラ変調増幅回路は、増幅回路への入力信号により、大きく2つに分類される。増幅回路への入力の位相成分信号に振幅成分が含まれない場合をEER(Envelope Elimination and Restoration)と呼び[11]、位相成分に振幅成分を含む場合をET(Envelope Tracking)と呼ぶ[11]。

ドハティ増幅回路

ドハティ増幅回路は、1936年にW.H.ドハティにより考案された増幅回路で、A級増幅回路とC級増幅回路を組み合わせることで高効率を実現した増幅回路である[12]。ドハティ増幅回路では出力パワーに応じてC級増幅回路の出力インピーダンスが変化し、その結果A級アンプの負荷線の傾きを変化させ、高効率増幅を行う[13][11][8]。

ドハティ増幅回路ではA級アンプとC級アンプを1つずつ利用するが、効率の改善のため、複数のC級アンプを利用する構成[14]やA級アンプとC級アンプの入力電力を不均一にすることなどが提案されている[8]。

LINC

LINCは1974年にCoxにより提案された増幅回路で、入力信号を複数の同一振幅に分解し、複数の飽和動作をする増幅回路の出力信号を合成することで任意の振幅、位相の波形を出力する増幅回路である[11][13]。それぞれの増幅回路は飽和動作を行うため、増幅回路自体は高い効率で動作するものの、PAPRが大きい信号の場合、増幅回路の出力信号と合成信号の電力に大きな差が生じ、その差分は合成回路で熱として消費され[11]る。そのため、合成回路の設計が難しい問題が存在する。

帰還

→詳細は「フィードバック」を参照

実際の増幅回路では、回路の特性を改善する為に負帰還(NFB, Negative FeedBack)を掛けて用いる事が多い。負帰還とは、出力信号の一部を入力に戻し、入力信号と逆位相で合成する事によって、出力の振幅を抑えて増幅回路の特性を改善する事である。負帰還によって回路の増幅度は低下するが、広い周波数帯域にわたって均一な増幅度が得られる。増幅回路の増幅率が十分に大きければ、負帰還を行ったときの増幅率は帰還率によって正確に決まる。出力信号の全てを入力に負帰還させると、増幅率は1となる。

いま仮に、アンプ単体の増幅度が周波数により1000倍~100倍で、負帰還率を1/10とすると、全体の増幅度は10(=1/10-1)で一定となり、歪みは1/100~1/10(負帰還量)に抑えられるということだが、単体増幅度が帰還増幅度(この場合10)に近づく領域では歪み抑制効果がなくなり、位相回転で発振する条件もできる。

出力信号の一部を入力に戻し、入力信号と同位相で合成するものを正帰還(PFB, Positive FeedBack)と呼ぶ。出力信号が帰還されて入力信号を増大させ、それが増幅されて帰還され……を繰り返すので、正帰還はその量により発振を引き起こす(発振回路)。

用途による分類

増幅回路を扱う周波数で分類すると、次のように分類できる。

- 高周波増幅器(可聴周波数より高い周波数域、RFアンプ・映像増幅・無線周波増幅とも)

- 低周波増幅器(可聴周波数域、AFアンプ、音声増幅、オーディオ増幅とも)

- 選択増幅器(特定の帯域のみを選択して増幅するようにしたもの)

- 中間周波数増幅器(IFアンプ)(スーパーヘテロダイン方式などで。周波数帯としては通常高周波帯で、ラジオの受信周波数にかかわらず一定の周波数だけを増幅するもの)

直流までも増幅するアンプをDCアンプという。直流アンプの意味でもあり、入力トランスやコンデンサを通さず入力を直接受け取っている(Direct Coupled)という意味(en:Direct coupled amplifier)でもある。オペアンプはDCアンプである。

電圧、電流、電力のどれを重点的に増幅するかによって、電圧増幅器、電流増幅器などと呼ぶこともある。

それぞれに対してA,B,C級など別の分類もできるので、分類名を重ねてA級低周波電力増幅器などという。

増幅回路を扱う信号の大きさでの分類も場合により必要になる。主に小信号を入力対象にした増幅回路と大信号をそれにしたものである。微小信号の増幅については、主にSN比が問題になるため、増幅器自体の発生する雑音の少ない素子や回路を選択する。大振幅の信号を扱う増幅器は主に電力増幅器であり、発熱や消費電力を低減するために増幅器の効率が重視される。また、高調波歪、相互変調歪などの歪特性はいずれの場合も重要である。

多段増幅器とレベル配分

例えばラジオや通信型受信機は1μW以下の入力信号を数百mWオーダーまで増幅してスピーカに出力する必要があるが、増幅器1段で100万倍(60dB)もの利得を得ることはできない(送信機についても同様)。現実の増幅素子1個で得られる増幅率には限度があるからである。高周波で安定に動作するのは10数dB程度である。したがって、何段もの増幅器を直列に接続する必要がある。

その際、単に同一の増幅器を直列に接続すると、受信機の場合は小信号がノイズに埋もれたり、大信号で歪が発生する不具合が発生する。このため、初段と後段で増幅器の設計を変える。一般的に、初段では小信号用の低雑音アンプが使われ、後段では大信号用の低歪アンプが使われる。送信機の場合は、消費電流が初段と後段で大きく異なるため、初段では小信号用のアンプが使われ、後段では大信号用のアンプが使われる。そして、送受信とも各増幅器における信号レベルが適正になるように、レベル配分と呼ばれる設計を行う。

レベル配分は、要求仕様、消費電力、増幅器の能力、安定度、価格を勘案して設計者が決める。

結合方式

→「結合 (電子工学)」も参照

多段(複数の増幅器から成る増幅器を設計する際等に着目した増幅器に対して段ということがある)に渡り、増幅器を連結した一つの増幅器を設計する際に段間結合の方式として幾つかがある。コンデンサー結合、トランス結合、直接結合等があるがそれぞれに特徴がある。

- コンデンサー結合

- コンデンサー結合では、直流域の周波数範囲を遮断する性質があり、その容量の設定値により周波数範囲が決まってくる。

- トランス結合

- トランス結合では理論上は周波数範囲は狭められることはないが、諸事情で狭められる。直結では電位を揃えることも必要になる。

- 直接結合

- 直接結合は、周波数範囲に影響を与えるコンデンサーやトランスを用いず結合させる方式である。直流域の周波数範囲を増幅できる特徴がある。直接結合を用いた増幅回路を直接結合増幅回路と呼び、電子計測器の増幅回路などに用いられる。

これらのことは上記「多段増幅器とレベル配分」とは別の課題として個々の増幅器の目的に応じた最適な設計が検討される。

付加回路

要約

視点

増幅の作用には直接寄与しないが、性能や動作の安定性の向上を目的として、増幅回路に付加して用いられる回路(付加回路)がいくつかある。

デカップリング回路

複数の増幅素子から構成される回路では、出力付近の電気信号が入力に帰還することで発振する可能性がある。帰還回路を設けていなくても、電源回路の内部抵抗(インピーダンス)が高いと、増幅回路の出力の変化に伴う消費電流の変化が電圧降下として現れ、別の増幅素子に影響を与えて発振することがある。

これを防ぐための回路がデカップリング回路である。電源回路内に低抵抗やチョークコイルを接続し、その前後を大容量のコンデンサを通して接地する(バイパスコンデンサ)。これにより、消費電流の変化に伴う電圧降下が別の増幅素子に伝わることが少なくなる。

また、ICの多くは、その電源端子(足)のプラス・マイナス間(プラス・共通GND間ではないことに注意)に最短距離でコンデンサを接続し、動作の安定を図る。これもデカップリング回路の一種である。このためのコンデンサには、高周波数特性の良いセラミックコンデンサが主に用いられる。

AGC回路

→詳細は「自動利得制御」を参照

AGC回路(Automatic Gain Control)とは、入力の電気信号の振幅が変動する場合においても一定の出力が得られるよう、自動的に増幅回路の増幅率(利得)を調整する回路である。主な例は、受信機の中間周波増幅回路に用いられるものである。他に、電車の車内放送で周囲の騒音レベルに合わせて音量を調節する、テレビ画面の明るさを周囲の明るさに合わせて変化させる、などの用途に用いられている。

入力電圧の増加に対して瞬間的に利得を下げる機能が働くと、出力波形はそのピークが抑えられた波形となり、歪が生ずる。これもAGC回路の一種であるが、実用上の回路では、入力信号の値に対して長時間の平均値を取り、それに合わせた時間遅れ(大きな時定数)を与えて利得を調整することが多い。

音響機器の分野において、上述の「歪」、すなわち波形変形を積極的に利用する場合がある。原波形からの変化を容認しピーク電圧を押さえることを目的とする。この目的のため増幅器の回路時定数は極力小さく設定され、さらに可変になっている機器が多く、一般にその時定数操作子は「アタックタイム(Attack time)」と表記される。ピークを抑えた後に適切に電圧増幅すると、ダイナミックレンジが圧縮されて音量変動が抑制される。これはカーラジオでラジオ放送を聞きやすくする等に用いられる。音楽分野では楽器演奏において音量レベルを揃えたり楽曲全体の音色加工などに利用されている。

厳密に区別できるものではないが、信号レベルの変動幅を圧縮する働きを持つものをコンプレッサー、信号レベルを設定値以上にならないよう頭打ちにする働きを持つものをリミッターと呼ぶ。

リミッターは無線の送信機などで過変調を防ぐためにも用いられる。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.