トップQs

タイムライン

チャット

視点

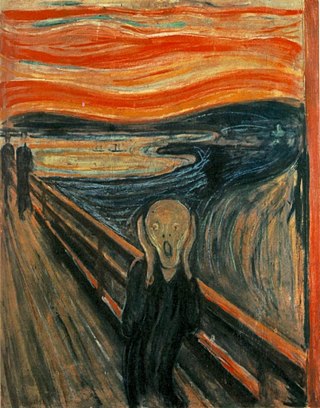

叫び (エドヴァルド・ムンク)

エドヴァルド・ムンク作の絵画 ウィキペディアから

Remove ads

『叫び』(さけび、ノルウェー語: Skrik、英語: The Scream)は、ノルウェーの画家のエドヴァルド・ムンクが1893年に制作したムンクの代名詞とも言える油彩絵画作品。ムンクは同年と1895年にパステル、1895年にリトグラフ、1910年にテンペラで同じ題名、同じ構図による作品を描いており、全5点の『叫び』が存在している。

幼少期に母親を亡くし、思春期に姉の死を迎えるなど病気や死と直面せざるを得なかった1890年代のムンクには、「愛」と「死」とそれらがもたらす「不安」をテーマとして制作し、「フリーズ・オブ・ライフ(生命のフリーズ)」と称した作品群がある。『叫び』はそのうちの一作であり、最も有名な作品である。また、同題名、同構図の作品群『叫び』の中で世界的に最も著名なのは、最初に描かれた油彩の『叫び』であり、オスロ国立美術館が所蔵している。 なお『ムンクの叫び』と通称で呼ばれる事も多いが、正式な作品名は『叫び』である。

Remove ads

概要

極度にデフォルメされた独特のタッチで描かれた人物、血のように赤く染まったフィヨルドの夕景と不気味な形、赤い空に対比した暗い背景、遠近法を強調した秀逸な構図の作品である。ムンクがこの絵を発表した際、当時の評論家たちに酷評されたが、後に一転、高く評価されるようになった。

構図や色使いなどは1892年に描かれた『絶望』という作品を基にしており、ムンク自身もこれを「『叫び』のシリーズの一つ」と言及してある。

この絵は、ムンクが感じた幻覚に基づいており、ムンクは日記にその時の体験を次のように記している。

| 「 | 私は2人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然、空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、酷い疲れを感じて柵に寄り掛かった。それは炎の舌と血とが青黒いフィヨルドと町並みに被さるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え、戦っていた。そして私は、自然を貫く果てしない叫びを聴いた。 | 」 |

つまり「叫び」はこの絵で描かれている人物が発しているのではなく、「自然を貫く果てしない叫び」に怖れおののいて耳を塞いでいる姿を描いたものである[3]。

エーケベルグの町は、高台からオスロとその先のオスロ・フィヨルド(地名に反してフィヨルドではなく、北欧に特徴的な湾であるヴィーケン) を望む景観が、『叫び』の実在する舞台として知られている。

1978年、米国の美術史家であるロバート・ローゼンブラムは、フランスのパリにある人類史博物館に展示されていたペルーのミイラが『叫び』中央の人物のモデルであるという説を唱えた。実際、このミイラは丸く落ちくぼんだ目、開いた口、頬に当てられた手、痩せた体など『叫び』の人物と共通点が多い。2004年には、イタリアの人類学者がフィレンツェの自然史博物館で見たミイラがモデルとの推測をしている。このミイラはさらに絵との類似性があるが、ムンクは『叫び』を描いた後までフィレンツェを訪れたことがないはずなので、この説には異論もある[4][5][6]。

Remove ads

収蔵と保存

ムンクの『叫び』は5点以上が制作され、オスロ国立美術館所蔵の油彩画、同じくオスロのムンク美術館所蔵のテンペラ画とパステル画(1893年版)とリトグラフ、ノルウェー人実業家のペッター・オルセンが所蔵し2012年5月2日に米国ニューヨークでサザビーズにより競売にかけられ、1億1990万ドル(日本円で約96億円)で落札されたパステル画(1895年版)の5点が知られている[7][8][9]。このパステル画の落札価格は、絵画の競売落札価格として史上最高値となった(それまでの最高額は2010年に落札されたパブロ・ピカソの『ヌード、観葉植物と胸像』の1億650万ドル)[8][9]。

しかし、リレハンメルオリンピック開会式当日の1994年2月12日にオスロ国立美術館所蔵の油彩画が盗難に遭った。ロンドン警視庁美術特捜班によるおとり捜査で過去にもムンクの作品を盗んだ前科のある犯人に画商を通じて接触、同年5月の犯人逮捕時に発見されている。ムンク美術館に収蔵されていたテンペラ画は、油彩画『マドンナ』とともに2004年8月22日に盗み出されたが、2点とも2006年8月31日にオスロ市内で発見された。ただし『叫び』は液体による損傷を受けており、完全な修復は不可能だった[7]。2008年5月23日からムンク美術館で、完全に修復された『マドンナ』とともに展示が再開されている。

- パステル画の『叫び』(1893年、ムンク美術館蔵)

- リトグラフの『叫び』(1895年)

- パステル画の『叫び』(1895年、個人蔵)

- テンペラ画の『叫び』(1910年、ムンク美術館蔵)

- 『叫び』の素描(時期不明、ベルゲン大学美術館蔵)

Remove ads

火山噴火との関連

前述の通りこの作品には色鮮やかな赤い夕焼けが描かれているが、この夕焼けは「火山噴火による影響を描いたものである」とする学説がある[10][11]。作品が製作されたのが、世界中に火山灰等による影響を与えたクラカタウの歴史的大噴火の10年後であったことなどから、噴火によるエーロゾル等の影響でノルウェーでも異常な夕焼けとなり、それが作品に反映されたのではないかと考えられている[11][12][13]。しかし近年ではこの説に異論も出ており、「幻想的な真珠母雲に着想したのではないか」とする研究もある[14]。

「狂人」の書き込み

ノルウェーの国立美術館が所蔵する版には、左上隅に「Kan kun være malet af en gal Mand!(狂人のみが描くことができる!)」という、肉眼では確認できないほどの鉛筆による書き込みがある。これはこの版が描かれた11年後の1904年に、コペンハーゲンで展示された時に初めて気づかれた。これまでは評論家や展覧会の訪問者によるものと思われていたが、2021年2月に赤外線調査や筆跡の鑑定によって、ムンク自身によるものと結論付けられた。1895年にノルウェーで初めてこの絵が公開された際、激しい批判に加えムンクの精神状態を疑う声まで上がり、ムンクがそれに反応して書いたのではないかと言う説がある[15][16] 。

大衆文化の中の『叫び』

世界に広く知られている上に強烈な印象力とテーマ性を特徴とする『叫び』は、大衆文化の表現媒体(看板、プラカード、音楽、映画、漫画、テレビ番組、絵文字など)において、発想のヒントとされたり、構図や人物を真似たパロディが制作されたりといった形で扱われることも多い。

日本においては、『叫び』を含む公式のムンク作品展に合わせて、『叫び』に触発された芸術作品(イラストや映像、音楽など)の展覧会が展示された[17]ほか、公認のパロディ商品が発売された[18]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads