トップQs

タイムライン

チャット

視点

ロンドン大火

1666年にロンドンで起きた大火 ウィキペディアから

Remove ads

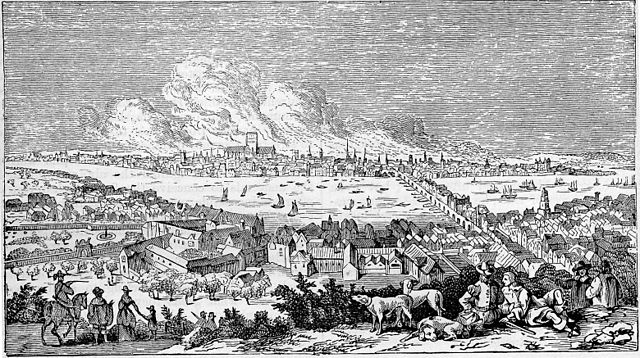

ロンドン大火(ロンドンたいか、The Great Fire of London)とは1666年にロンドンで起こった大火のこと。これによって中世都市ロンドンは焼失し、木造建築の禁止などからなる建築規制やセント・ポール大聖堂をはじめとする教会堂の復興が行われた。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2021年4月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

ロンドン橋(左)、ロンドン塔(右)

遠くに見えるのがセント・ポール大聖堂

ロバート・チャプマン著の “Book of Days” より

Remove ads

概要

9月2日の午前1時過ぎに、プディング通りにあるパン屋のかまどから出火して4日間にわたって燃え続け[1]、ロンドン市内の家屋のおよそ85%(1万3200戸)が焼失した。意外にも死者は少なく、記録されているのは5名だったが、市民は燃え広がる火を前になすすべもなかった。このように燃え広がった原因は大火以前のロンドン市内では家屋のほとんどが木造であり、街路も狭かったためである。

- 大火により焼けた地域の地図

- ロンドン大火の音楽

- ロンドン大火の音楽(楽譜)

復興

建築家クリストファー・レンやジョン・イーヴリンは大火後直ちに壮大な都市計画を構想したが、大地主などの反対にあい実現しなかった[2](ただし、実際は反対はなく、そもそも検討すらされていなかったという説もある[3])。しかし、レンの尽力によって1667年には「再建法」が制定される。家屋は全て煉瓦造または石造とされ、木造建築は禁止、また道路の幅員についても規定された。ロンドンの復興にはノルウェーの木材が輸入され使用された。

地下鉄モニュメント駅近くにはロンドン大火記念塔がある。高さ62メートルでこの高さは塔から大火が始まった地点までの距離と同じである[1]。復興を記念してレンとフックの設計により1677年に建てられた。

影響

当時ロンドンでペストが流行していたが(ロンドンの大疫病)、この大火によって多くの菌が死滅し、感染者低減の一因になったとする説もある。

さらにイギリスの医師・経済学者であるニコラス・バーボンによって、世界初の火災保険もロンドンで生まれることになった(1681年)。

その他

- 1666年をアヌス・ミラビリス(驚異の年、ラテン語: Annus Mirabilis)と呼ぶことがある。前年からのペストの流行に加えて、第2次英蘭戦争のノースフォアランド沖の海戦(6月)、ロンドン大火と大きな事件が続いたためで、ジョン・ドライデンの叙事詩「驚異の年」に基づく。(同じ頃、ペストによりケンブリッジ大学が閉鎖されたため、ニュートンは故郷に戻り、微積分法、万有引力の法則などの研究を進めた。これによって「驚異の年」と呼ぶこともある)

- ロンドンの都市を大きく変えたこの大火を、日本では「世界の三大大火」の一つなどと数えることがある(後の2つはローマ大火(64年)、明暦の大火(1657年)あるいはハンブルク大火(1842年)、シカゴ大火(1871年)、サンフランシスコ地震に伴う大火(1906年)などが挙げられる)

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads