ウィキペディアから

ミサオノキ(操の木、貞操木[1]; 学名: Aidia henryi[2])は、アカネ科の小高木の一種である。

| ミサオノキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類(APG IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aidia henryi (E.Pritz.) T.Yamaz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

#シノニムを参照 |

分布域には日本も含まれており、日本近代植物学の父・牧野富太郎(1862–1957)の出身地である高知県にも見られ、牧野も自身にとって馴染みの深いこの木について生涯で幾度か取り上げているが、牧野の存命中も死後も対応する学名は著しく変遷している。日本産のミサオノキの花が4数花(花弁などが4つに分かれているということ)であるのに対し最初に牧野があてた Randia densiflora (Wall.) Benth. や平凡社『日本の野生植物』(山崎 (1989))などに見られる Randia cochinchinensis (Lour.) Merr. は5数花(花弁などが5つに分かれているということ)で、左記2つの学名は実際には日本に分布しない種のものを誤ってあててしまっていたという結論が出ている(なお牧野は Randia densiflora をあてるのが不適切であるということや、本種がRandia属ではなくAidia属であるということ自体には生前に気が付いていた。詳細は#分類にて後述する)。

和名ミサオノキは牧野富太郎による命名で、初出は1890年の「みさをのき」としてのものである[3]。この木は牧野の出身地である高知県高岡郡

以下の形態分析は Ridsdale (1996:145) による Aidia henryi についてのものである。

10メートル以下の小高木。

托葉は細い3角形で長さ4-6ミリメートル、先端は針状である。葉は楕円形で(7-)9-12(-16)×(2-)3-4(-5)センチメートル、革質、表裏共に無毛、先端は鋭頭、基部も尖、側脈は5-7対である。葉柄は1.5センチメートル以下である。

花序は見かけ上は葉と対生で長さ5センチメートル以下、通例3本の主枝を持ち、基本的に2出集散花序である。花は4数花で萼および萼筒は長さ3-4ミリメートルで無毛、萼は長さ1.5-2ミリメートル、萼片は3角形ではっきり微突形、花冠筒は長さ3-4ミリメートルで外側は無毛、内側は上部3分の1が有毛、裂片が長さ5-8ミリメートルで反り返り先端は微突形、葯は線形で長さ5-6ミリメートル、花糸は短い。花柱は長さ5-6ミリメートル、柱頭は線形で長さ6-7ミリメートルである。

果実は球形で直径3-6ミリメートルである。

ミサオノキに対応する学名が現在の Aidia henryi (E.Pritz.) T.Yamaz.(あるいはその基となった学名、つまりバシオニム basionym である Randia henryi E.Pritz.)とされるまでには紆余曲折があった。まず牧野富太郎は1890年にこの木に初めて「みさをのき」の和名を与えると共に、その学名を Randia densiflora Benth.[注 1] とした[3]。牧野は後の1944年に、これは自身が採取した標本を1888年にロシアの植物学者マクシモビッチの許へ送って鑑定してもらった結果に基づくものであったということを明かしており、誤同定であったと断じているが、その際にフリードリッヒ・アントン・ヴィルヘルム・ミクェルの Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi 第4巻第5図A に描かれている図版が日本産のミサオノキと似ていることを引き合いに出し、「Maximowicz 氏ガ之レヲ間違ヘタノモ無理ハナイ」と擁護している[1]。この誤同定は牧野自らの手による1926年の新品種の記載(参照: #Randia densiflora f. angustifolia Makino)や1940年に発行された『牧野日本植物図鑑』にも反映されてしまっている[4]。また 牧野 (1890) を引用した形跡が特に見られない文献(しかも海外のものも含む)でも誤って Randia densiflora とされた例が見られた[注 2]。1944年、牧野は真正の Randia densiflora が5数花であるのに対し、日本産のミサオノキの花は4数花である点のほか、花色は淡黄色であってクリーム色ではない点、萼片はさらに鈍角で緑色、しかも早落性[注 3]であるといった差異を指摘し、後述の Randia nipponensis を新種として発表した(なおそれまでミサオノキとしてきた Randia densiflora には、この時新たにミサヲノキモドキという和名を与えている)[1]。そして1949年に『牧野日本植物図鑑』の改訂版を出した際に Randia nipponensis をAidia属に組み替え、Aidia nipponensis (Makino) Makino とした[5]。しかしこれとは別に Aidia henryi(1970年以前の段階では Randia henryi)を指すべきところで Randia cochinchinensis (Lour.) Merr. を用いてしまう動きも1936年以降に日本・海外を問わずに見られた[注 4]。そして正宗厳敬は1938年に Randia densiflora を含め、今日キュー王立植物園系データベース(Govaerts et al. (2021))でAidia属の別種のものとされている様々なシノニムを Aidia cochinchinensis に属するものとしてしまった[6][注 5]。正宗は1955年にミサヲノキモドキ(Randia densiflora)を Aidia densiflora に組み替えたが、彼自身はこれをミサオノキであると考え、そのシノニムに Randia cochinchinensis を置くという扱いをしていた[7]。大井次三郎も1965年の自著でミサオノキを Randia cochinchinensis とし、そのシノニムに Randia densiflora のみならず Stylocoryne[正しくは Stylocoryna] racemosa Cav. や Randia nipponensis を置き、後に Tirvengadum & Sastre (1986) や Ridsdale (1996) が別種として扱うことになる分類群を一緒くたにしてしまっている[8]。さらに1989年に『日本の野生植物』(平凡社)でアカネ科を担当することになる山崎敬も日本産のミサオノキは Aidia cochinchinensis で、Randia henryi はあくまでも中国南部にのみ分布する種と考えており、その認識のまま1970年に当時東アジア産のRandia属として知られていた種の見直しの一環として R. henryi を Aidia henryi へと組み替えた[9]。結局山崎は『日本の野生植物』ではミサオノキを Randia cochinchinensis とし、属を細分化した場合はAidia属となるものとして掲載している[10]。Aidia属などアカネ科の数属の見直しを行った Tirvengadum & Sastre (1986) は Randia densiflora について、また東南アジアやマレー群島区系(ニューギニア、ソロモン諸島も含む)に分布するAidia属の見直しを行った Ridsdale (1996) は Randia densiflora と Randia cochinchinensis の両方について、Aidia henryi のことを指すつもりで誤って用いられた例があることを指摘した[注 2][注 4]。そして同時に Ridsdale (1996:139–142) は対象とした地域の範囲内に見られるAidia属および関連属を判別するための検索表を設定しているが、その中からここまでに触れた種に関連する要素と、南西諸島に自生が見られるシマミサオノキ(Aidia canthioides (Champ. ex Benth.) Masam.)に関連する要素を抜き出すと以下の通りとなる。なお、分布域の地域区分に関しては Brummitt (2001) に従うこととする。

以上のように、牧野もリズデイルも島嶼部を含まない日本産の種に関しては近縁種と比較して4数花であるという特徴を区別のための要素として挙げている点で一致している。

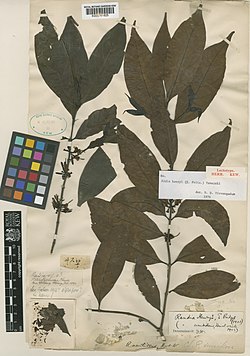

バシオニムである Randia henryi は1901年にドイツのエルンスト・ゲオルク・プリッツェル(Ernst Georg Pritzel)により新種記載された[18]。タイプ標本(基準標本)はいずれも中国で採取されたもので、英国出身の園芸家A・ヘンリー(A. Henry)が採取した標本第8924番[注 6](キュー王立植物園所蔵: K000761825 (記事冒頭の画像); フランスの自然史博物館所蔵: P02274543(ミラー))と Bock von Rosthorn という人物が採取した第275番[注 7](オーストリアのグラーツ大学植物標本館所蔵: GZU-Rosthorn 00264303)および第282番[注 8](左に同じ: GZU-Rosthorn 000264302)の計3種が1世紀近くもの間シンタイプ(等価基準標本)の扱いとされていたが、Tirvengadum & Sastre (1986:270) によりヘンリー第8924番のうちキュー王立植物園に所蔵されているものがレクトタイプ(選定基準標本)に指定され、フランス国立自然博物館蔵のものはアイソレクトタイプ(副選定基準標本)とされた。

先述の通り、1970年に山崎敬が行った当時東アジア産でRandia属とされていた種の分類見直しの一環として、これがミサオノキにあたるとの認識がないままに Aidia henryi へと組み替えられた[19]。

以下では Aidia henryi のシノニムについて紹介を行うこととする。各シノニムが新種記載された際のタイプ標本を軸とし、同じタイプ標本に基づくシノニムは全て同じ節で扱うこととする。

1888年に Journal of Linnean Society. Botany 第23巻で清国の植物を紹介する特集が組まれ、その際に英国のウィリアム・ヘムズリー(William Hemsley)はシロミミズ属(Diplospora)の不明種として、四川省のOmei山3000フィート(= 914.4メートル)地帯で Faber という人物が採取した標本第194番(キュー王立植物園所蔵: K000761826)を示した[20]。この「シロミミズ属の不明種」は1906年にヘムズリーとアーネスト・ヘンリー・ウィルソン(Ernest Henry Wilson)により Randia acutidens として記載された[21]。記載の際には複数の標本[注 9]が挙げられているが、Tirvengadum & Sastre (1986:270) や Ridsdale (1996:145) はこれらではなく先述の Faber の194番をタイプ標本と見做している。

Tirvengadum & Sastre (1986:270)、Ridsdale (1996:145)、Govaerts (2003)、Chen & Taylor (2011) により Aidia henryi のシノニムと判定された。

1923年に米国のエルマー・ドリュー・メリル(Elmer Drew Merrill)が海南島産の植物の一つとして Randia caudatifolia を新種記載した[22]。しかしこの学名は同年にシャルル=ジョゼフ・マリー・ピタール(Charles-Joseph Marie Pitard)が同名で記載したインドシナ産の全くの別種[注 10]と命名が被ってしまったために非合法名(nomen illegitimum)となり、1934年に陳煥鏞(Woon Young Chun)が Sunyatsenia 第2巻 p. 46 で元の学名の命名者であるメリルにちなみ Randia merrillii への差し替えを行った[5][14]。その後 Tirvengadum & Sastre (1986:271) によるRandia属の見直しの際に Aidia merrillii (Chun) Tirveng. と組み替えられた。Ridsdale (1996:140, 146) は Aidia henryi の萼片が3角形ではっきり微突形・葉の先端が鋭頭であるのに対し、A. merrillii は萼片が波状-浅く3角形・葉の先端はふつう長鋭頭-尾状という差異があるものとして独立種とし、Govaerts (2003) も独立種として認めていたが、Chen & Taylor (2011) は Aidia henryi のシノニムとして扱い、それ以降キュー王立植物園系の学名データベース Govaerts et al. (2021) でも同様の扱いが行われるようになった。

タイプ標本は米国出身の Floyd Alonzo McClure が海南島の五指嶺こと五指山で1922年5月5日に採取した標本第9439番で[22]、ホロタイプ(正基準標本)は中国広東省広州市の旧嶺南大学、アイソタイプ(副基準標本)はハーバード大学のアーノルド樹木園(Arnold Arboretum)およびスミソニアン協会の米国国立植物標本館に所蔵があるとされている[5]が、実際にはニューヨーク植物園の William & Lynda Steere Herbarium にアイソタイプ2点の所蔵が見られる(NY00004076(ミラー)、NY00004078(ミラー))。

1926年に牧野富太郎がミサオノキの新たな品種として記載したもので、基本種に比べて葉が披針形あるいは広披針形、先端が長尖で基部は徐々に楔形となり、葉縁は多かれ少なかれ波状縁、葉柄を含めて長さ6-14センチメートル幅1.5-3センチメートルという違いがあるものとされ、ホソバミサオノキという和名が与えられた[23]。牧野が1944年に日本産のミサオノキを Randia nipponensis とした際には "Randia densiflora var. angustifolia Makino" を組み替えて Randia nipponensis f. angustifolia としている[1]。なおこれとは別に1939年、本田正次が『日本植物名彙』(三省堂)317・503頁で Aidia cochinchinensis f. angustifolia という組み替えを行っている。YListでは Aidia henryi のシノニムとして扱われている[24]。

タイプ標本は和歌山県の博物学者宇井

先述の経緯の通り日本産のミサオノキを指して牧野富太郎が1944年に新たに新種として発表したもので、『牧野日本植物図鑑』の改訂版(1949年)を出した際に牧野自身の手により Aidia nipponensis に組み替えられた。ただ大井次三郎による Flora of Japan(改訂版)p. 825 では Randia cochinchinensis のシノニム扱いとされ、一旦 Tirvengadum & Sastre (1986:271) による独立種扱いを挟んだ後は Ridsdale (1996:145) により Aidia henryi のシノニム扱いとされ、以後はキュー王立植物園系データベースでも同じ扱いが続いている[26]。

標本について、牧野は高知県宇佐港の向かい側の

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.